Hermoso atardecer

Noch einmal der Zusammenfluss von Rio Guaviare und Rio Atabapo (links), die hier – bei San Fernando de Atabapo – in den Orinoco münden. Jetzt ist ein Vogel mit auf dem Bild. Wenn man nur eine begrenzte Zahl von Fotos machen kann, überlegt man sich so etwas drei Mal, und wenn man mit dem Überlegen fertig ist, ist der Vogel dann weg…

Auf der anderen Seite liegt Amanaven (Kolumbien). Fotografiert in Venezuela 1998. (Vgl. „An der Grenze zur grünen Hölle“, 25.01.2012, „Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents“ (28.08.2012), „Am Strand“, 20.02.2013), „Der gottverlassene Landstrich, revisited“ (11.02.2020), „Am Rio Atabapo“ (29.03.2023), „Am Rio Atabapo, revisited“ (01.04.2023).

Ich glaube, das war am letzten Abend, bevor ich leider wieder abreisen musste. Damals hoffte ich, irgendwann noch einmal zurückkehren zu können…

Ein Trip zum „Blauen Ort“ – wie Opiate wirken

(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)

Blauer Kern Locus coeruleus) des menschlichen Gehirns, erzeugt von Playground AI

Reines Heroin schadet dem Körper nicht. Das hat es mit allen anderen Opiaten gemeinsam. Selbst jahrelanger Konsum hinterlässt keine irreversiblen Veränderungen. Diese schlichte Erkenntnis wird in fast allen wohlmeinenden «Aufklärungs»-Broschüren und auch in Lehrbüchern unterschlagen, obwohl sie den Fachleuten in der Regel schon seit langem bekannt ist. (1) In deutschen Drogenberatungsstellen scheint man jedoch häufig der Meinung zu sein, wegen der Gefährlichkeit der Droge Heroin groben Unfug verbreiten zu dürfen, um die potentiellen Konsumenten abzuschrecken.

«Unschädlich» heißt ja «nur», dass Heroin – im Gegensatz zu Zellgiften wie Nikotin und Alkohol -, die Organe, etwa Leber oder Lunge, nicht angreift. Die extreme körperliche und psychische Abhängigkeit, die der Heroin-Gebrauch häufig nach sich zieht, und die Entzugssymptome nach dem Absetzen sind selbstredend keine Bagatellen. «Gefährlich» ist Heroin heute aber vor allem deshalb, weil der Stoff – wegen der Illegalisierung und der Beimischung von zum Teil giftigen Strecksubstanzen -nicht exakt dosiert werden kann. Die Gefahr einer tödlichen Überdosis steigt dadurch enorm. Diese Gefahr ist allerdings keine spezifische Eigenart der Droge Heroin, sondern vieler Rauschgifte.

Einige Beispiele zum «Informations»-Unfug: In Berlin liegt in einigen Beratungsstellen die Broschüre einer Krankenkasse zum Thema «Drogen» aus. In der-Rubrik «Heroin» findet man zu den «Langzeitfolgen»: «Abnahme der Intelligenz, Wahnideen, bleibende Gehirnschäden, Magen- und Darmstörungen, Abmagerung bis zum völligen körperlichen Verfall, Leberschäden.» (2) Ein aktuelles Faltblatt des Berliner Landesdrogenbeauftragten führt unter «Risiken» des Heroins (!) auf, «weitere Gefahren» seien «Beschaffungskriminalität und Prostitution». Ein medizinisches Standardlexikon weiß unter dem Stichwort «Heroinsucht» von «starker Euphorie» zu berichten, gleichzeitig aber auch von «Aggressivität» und «körperlich-geistiger Zerrüttung». Identische Symptome zeichnen, laut Lexikon, den «Morphinismus» aus.

Der langjährige Drogenbeauftragte der US-Regierung, Jerome Jaffe, weiß es besser. Er sagt, dass ein Opiat-Abhängiger, «der sich auf legalem Wege eine ihm adäquate Menge von Drogen beschaffen kann und der hierfür die Mittel hat, sich gewöhnlich ordentlich kleidet, regelmäßig isst und seine sozialen und beruflichen Verpflichtungen erfolgreich bewältigt. Normalerweise ist er gesund und leidet kaum unter Beeinträchtigungen: im allgemeinen kann man ihn nicht von anderen Menschen unterscheiden.» (3) Auch in manchen medizinischen Fachbüchern findet man als Nebenwirkungen des Opiat-Gebrauchs lediglich Übelkeit bei sporadischer Einnahme, Atemdepression, Verstopfung und Abnahme des sexuellen Empfindens.

Diese widersprüchlichen Thesen haben eine simple Ursache. Bis Mitte der siebziger Jahre konnten die Fachleute nur spekulieren, was Opiate, also auch Heroin, im Körper anrichten und wo sie wirken. Noch bei der Verabschiedung des deutschen Betäubungsmittelgesetzes 1971 steckte die Opiat-Forschung in den Kinderschuhen. Das Wissen der für das Opiat- und Cannabis-Verbot zuständigen Politiker und der sie beratenden Beamten blieb «weitgehend dem Zufall überlassen» (4), schreibt Sebastian Scheerer, der die Genese dieses Gesetzes erforscht hat. Eine kompetente und durch wissenschaftliche Erkenntnisse begründete Einschätzung der realen «Gefahr» des Opiat-Konsums war unmöglich, da diese Erkenntnisse noch gar nicht vorlagen. In einem sozialen Kontext, in dem die Droge verboten sei, könne man die Wirkung von Heroin ohnehin nicht diskutieren, sagte der New Yorker Psychiatrie-Professor Thomas Szasz in einem Fernsehinterview, «das wäre, als wolle man die Natur des Judentums im Deutschland der Nazis studieren». (5)

Dem Rätsel auf der Spur waren Forscher, die sich für den Zusammenhang zwischen Schmerz und Lust interessierten. Man war schon Anfang der siebziger Jahre auf die Idee gekommen, Opiate radioaktiv zu markieren, um ihre Spur im Körper verfolgen zu können. Dabei machten mehrere Wissenschaftler unabhängig voneinander eine interessante Entdeckung. Opiate lindern das Schmerzempfinden nicht, indem sie wie andere analgetisch wirkende Pharmaka die Zellmembran direkt beeinflussen. Sie entfalten ihren eigentümlichen Effekt sehr schnell und schon in winzigen Mengen. Das ließ vermuten, dass im Körper spezielle Rezeptoren (Empfänger) vorhanden sind, an die nur Opiate «andocken» und in die sie passen wie ein Schlüssel in ein Türschloss. Diese Rezeptoren mussten aber für irgend etwas gut sein, denn es war schwer vorstellbar, dass die Natur den menschlichen Körper vorsorglich mit etwas ausgestattet haben sollte, das nur durch extern zugeführte Drogen aktiviert werden kann.

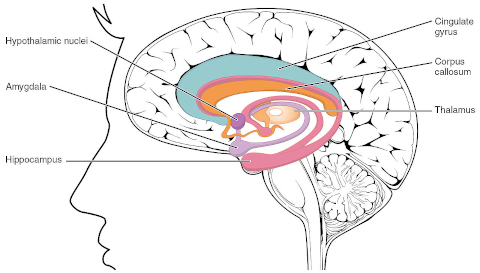

Je mehr man über diese Rezeptoren wusste, um so spannender, aber auch um so rätselhafter wurde die Angelegenheit: Die Opiat-Rezeptoren finden sich an ganz unterschiedlichen Stellen des Gehirns. Sie verteilen sich nicht gleichmäßig, sondern treten in einigen Gebieten konzentriert auf. In anderen sind sie dünn gesät. Besonders viele Rezeptoren beobachtete man in Gebieten, die mit der Schmerzwahrnehmung und -weiterleitung betraut sind – wie dem Rückenmark -, sowie im Limbischen System, auch verkürzend «Belohnungssystem» genannt, weil es eine wichtige Rolle für den Gefühlshaushalt des Menschen spielt. Auch in den Regionen, die für endokrine (Hormone absondernde) Funktionen zuständig sind sowie für die unwillkürliche Motorik, wimmelt es von Rezeptoren.

Die Rezeptoren konnten zwecks einer chemischen Analyse nicht aus der Zellmembran herausgelöst werden. Sie verloren dann sofort ihre besonderen Eigenschaften und verweigerten den Opiaten ihren Dienst – wie ein Autoschloss, das von einem Autoknacker mit einem Schraubenschlüssel bearbeitet worden ist.

Die Hirnforscher waren bass erstaunt, als zwei schottische Wissenschaftler mit einer neuen Entdeckung ans Licht der Öffentlichkeit traten: Der menschliche Körper produziere in Eigenregie Anti-Schmerzmittel, die wie Opiate wirken. Diese Stoffe, sogenannte Neurotransmitter, übertragen Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle. Sie bestehen aus Eiweißverbindungen (Peptide), die chemisch so differenziert wirken, dass sie an jeweils passenden Rezeptoren andocken.

Formatia reticularis, erzeugt von Playground AI

Nicht jedes Opioidpeptid, wie die Verbindungen aufgrund ihrer Wirkungen genannt werden, bringt seine Botschaft an jeden Rezeptor. Deshalb unterscheidet man diverse «Rezeptorpopulationen». Für diese Informationsträger hatten die Hirnforscher bald schöne Namen gefunden: zum Beispiel Enkephaline – nach dem griechischen Wort Encephalon (6) (Gehirn) – und Endorphine – aus «endo» (griechisch für «innen») und Morphin.

Heute kennt man rund zwanzig dieser Opioidpeptide. Einige docken an Rezeptorpopulationen an, die euphorische Gefühle auslösen, wenn sie stimuliert werden und deshalb wohl für die Sucht verantwortlich sind. Andere – wie die Enkephaline – bevorzugen Rezeptoren, die keine externen Opiate akzeptieren. Es gibt sogar endogene Opiate, denen es egal ist, an welche Rezeptoren sie andocken, oder die euphorische Gefühle stimulieren, zugleich aber Schmerzen nicht verhindern – also «agonistische» und «antagonistische» Eigenschaften haben.

Wie der Körper diese Substanzen synthetisiert, die Eiweißverbindungen also abbaut, ist eine äußerst vertrackte Angelegenheit. (7) Alle Peptide lassen sich auf drei großmolekulare Eiweißverbindungen zurückführen, wie zum Beispiel das Eipotropin. Lipotropin ist ein Hormon, das in der Hypophyse hergestellt wird. Es besteht aus 91 Aminosäuren und wirkt nicht wie ein Opiat. Erst «auf Anforderung», mittels eines chemischen Katalysators, entsteht durch enzymatische Abspaltung das ß-Endorphin.

Dynorphin, eine dem Endorphin verwandte opiatähnliche Eiweißverbindung, ist ebenfalls ein Produkt der Hypophyse. Seine Wirkung kommt der der stärksten synthetischen Opiate gleich. Es könnte also dem Heroin durchaus Konkurrenz machen. Der Unterschied ist ganz praktischer Natur: Die körpereigenen Opiate dringen nur schlecht ins Gehirn ein, wenn sie therapeutisch verabreicht werden.

Die Entdeckung dieser Botenstoffe warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete: Warum hat Mutter Natur den Menschen mit einem internen biochemischen Drogenlabor ausgestattet? Warum sind für Informationen, die das menschliche Gefühlssystem stimulieren, ausgerechnet Substanzen notwendig, die wie der Pflanzenextrakt Opium wirken? Und wo ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Körperfunktionen, die alle von Endorphinen beeinflusst werden – nämlich der unwillkürlichen Motorik, dem Lust- und Schmerzempfinden und der Verdauung?

Nervenzellen des menschlichen Gehirns, erzeugt von Playground AI

Die Sache versprach auch deshalb interessant zu werden, weil sie auf ein Gebiet führte, für das sich ursprünglich die Theologie, dann die Philosophie und die Psychologie für zuständig erklärt hatten: Es geht nämlich um die biochemische Basis für den Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Auf der Ebene der Zellen lassen sich diese beiden Kategorien nicht mehr auseinanderhalten. Das Geheimnis der sowohl «körperlichen» wie auch «seelischen» Abhängigkeit von Drogen müsste hier verborgen sein.

Ein anderes Indiz: Die Endorphin-Konzentration erhöht sich zum Beispiel bei der analgetischen Heilbehandlung durch Akupunktur. Und mehr noch: Die körpereigenen Drogen werden auch dann ausgeschüttet, wenn anstatt eines Schmerzmittels eine chemisch inaktive Substanz; ein sogenanntes Placebo, zugeführt wird, wenn der Patient also nur glaubt, er habe ein Schmerzmittel bekommen. Dieser Placebo-Effekt funktioniert sogar bei externen Opiaten: Wenn einem abhängigen Patienten eine Spritze verabreicht wird, die angeblich seine Droge enthält, aber in Wahrheit nur einen wirkungslosen Stoff, zeigt er häufig die gleichen Reaktionen, als wenn er wirklich ein Rauschmittel bekommen hätte. (8)

Im Normalfall spielen die Endorphine eine wichtige Rolle bei der Bewältigung akuter Stress- und Gefahrensituationen. Falls das Gehirn Signale empfängt, dass ein Schmerz oder eine Gefahr unmittelbar bevorstehen könnte, beginnt im Körper ein «Alarmprogramm» abzulaufen: Das Stammhirn, das älteste Hirnzentrum und zuständig für Stresssituationen, übernimmt die Regie. Der bewusste Verstand wird weitgehend ausgeschaltet, denn er ist zu langsam, um eine spontane Flucht- oder Abwehrreaktion auszulösen. Nicht Analyse ist angesagt, sondern sofortige Aktion. Der Körper schaltet um auf «turbo», sei es, wenn unseren Urahnen im Pleistozän unvermittelt ein Säbelzahntiger begegnete oder wenn dem modernen Zeitgenossen vor dem «Bungee-Jumping», dem freien Fall aus großer Höhe, gesichert nur durch ein Gummiband, die Nerven flattern.

Dabei werden nicht neue Ressourcen erschlossen, sondern nur die vorhandenen anders genutzt: Die Wahrnehmung reduziert sich auf das Wesentliche, die bei Alarmsituationen weniger benötigten Organe wie der Darm, die Nieren und die Leber erhalten zeitweilig weniger Blut, die Muskeln bekommen absolute Priorität, die Blutgerinnungszeit verkürzt sich auf eine halbe Minute, die Schmerzempfindlichkeit ist gesenkt. Und, wenn es richtig zur Sache geht und die Aktion unmittelbar bevorsteht: Die Endorphine werden ausgeschüttet, in einer Menge, die das Normalniveau bis zum Hundertfachen übersteigt. Euphorie verdrängt für kurze Zeit jegliche Furcht.

Die Endorphine docken aber nicht nur in Stresssituationen an den Rezeptoren an, sie wirken auch in der Stille. Offenbar können bestimmte mentale Techniken sie beeinflussen. Die Berichte religiöser Mystiker über den Zustand der «Verzückung» – nach langwieriger Vorbereitung durch Meditation – legen nahe, dass bestimmte Formen religiöser Ekstase durch die Ausschüttung der körpereigenen Drogen hervorgerufen werden. Die Symptome des «Satori», der «Erleuchtung» bei der Zen-Meditation, entsprechen zum Beispiel bis ins Detail denjenigen, die beim Opiat-Konsum auftreten. Das, was bei extremen Formen der Meditation gezielt gefördert wird, nämlich Ausschaltung der bewussten Wahrnehmung, Reduzierung der willkürlichen Motorik – in Zusammenhang mit körperlichem Schmerz bei bestimmten Sitzhaltungen -, ist identisch mit dem «Notprogramm» des Körpers in Stresssituationen.

Die Endorphine wirken auf den Schmerz indirekt: Sie betäuben ihn nicht, sondern verhindern, dass die Schmerzsignale weitergeleitet werden – eine sogenannte «Hemmung der Erregung». Der Schmerz ist da, aber man spürt ihn nicht, weil die Opiate, körpereigene wie externe, verhindern, dass sich das Gehirn über das Geschehen informieren kann. Wie das genau geschieht, ist noch nicht genügend erforscht.

Es gibt aber einige Anhaltspunkte. Offenbar wirken die Opiate bei der Informationsübertragung von Zelle zu Zelle wie ein Computervirus: Sie neutralisieren die Substanzen, die die «Botschaft» weitervermitteln sollen. Acetylcholin etwa, einer dieser Übertragerstoffe, verändert das chemoelektrische Potential der Zellmembranen – Opiate hemmen diese «Depolarisation». Adenosinmonophosphat wiederum, das für Signale zuständig ist, die von den Rezeptoren in das Zellinnere gelangen sollen, kann diese Aufgabe nur erfüllen, wenn zuvor ein «Katalysator», das Enzym Adenylatzklase, auf den Plan gerufen wird. Die Opiate verhindern, dass die Adenylatzklase Gelegenheit bekommt, das Adenosin-Monophosphat zu synthetisieren. Die Nervenzellen bleiben «stumm».

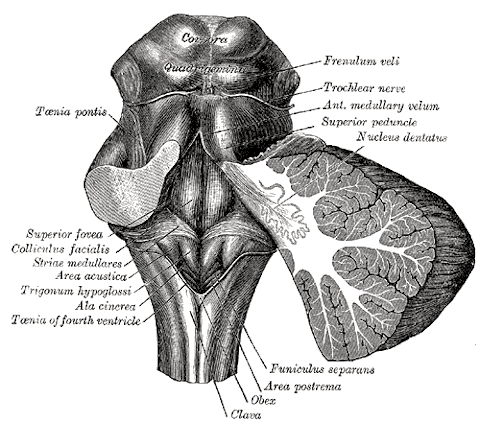

Henry Gray: Anatomy of the Human Body, 1918

Die Opiate boykottieren auch den Ausstoß von Übertragersubstanzen wie Noradrenalin und Dopamin, die den Körper wach und aufmerksam machen. Das ist eine effektive und auch ökonomische Sabotage des neuronalen Informationsflusses – als wenn die Gewerkschaften bei einem Arbeitskampf nicht das Hauptunternehmen bestreikten, sondern schlicht die Zulieferbetriebe daran hinderten, ihre Produkte loszuwerden.

Der Körper hat jedoch eine Sicherung gegen diesen «Informationsstreik» eingebaut. Hält er aufgrund extremer Opiatzufuhr längere Zeit an, dann «begreifen» die Zellen nach und nach, dass irgend jemand ständig die Leitung kappt. Durch komplizierte Lernprozesse gelingt es ihnen, die Produktion und Synthese der Übertragerstoffe wiederaufzunehmen, gegen den Widerstand der Opiate. Der Arbeitgeber Gehirn setzt Streikbrecher ein: Es entwickelt sich eine Toleranz, das heißt: Um eine Wirkung zu erzielen, müssen die Opiate höherdosiert werden, da der Körper sich an eine gewisse Dosis gewöhnt hat.

Auch Krämpfe scheinen eine Art Anpassung, ein Lernprozess des Gehirns zu sein – ähnlich dem bei Abhängigkeit von euphorisierenden oder analgetisch wirkenden Substanzen. Epileptiker, die an starken Depressionen leiden, berichten, dass diese Verstimmungen nach einem Krampfanfall zeitweilig verschwinden. Krämpfe wirken wie ein Blitzschlag im Gehirn: Das elektrische Potential der Nervenzellen entlädt sich (die so genannte «Depolarisierung»). Gleichzeitig werden bestimmte Neurotrans-mitter – ähnlich wie beim Opiat-Konsum – daran gehindert, ihre Botschaft zu transportieren. Es kommt zur «Hemmung der Erregung». Wenn sich eine Toleranz gegenüber Barbituraten, Beruhigungsmitteln oder Opiaten entwickelt hat, versucht der Körper, diese Wirkung aufrechtzuerhalten, wenn ihm die analgetischen Substanzen plötzlich vorenthalten werden.

Wird nun die Opiat-Zufuhr plötzlich abgesetzt, bricht das Chaos aus. Jetzt werden zu viele der zuvor gehemmten Stoffe produziert, das Nervensystem reagiert übersteigert und hyperaktiv. Es kommt zum «Noradrenalinsturm». Aus Noradrenalin, einem Hormon der Neurotransmitter, wird im Körper Adrenalin synthetisiert («Adrenalin-Stoß»). Die opiatbedingte «Hemmung der Erregung» ist weggefallen.

Damit läuft der Adaptionsprozess, der den «Informationsstreik» aushebeln sollte, ins Leere. Es dauert eine Weile, bis sich die Zellen an ein geringeres Niveau der Opiatzufuhr gewöhnt haben, bis sie «begreifen», dass die Informationen wieder fließen, ohne dass besondere Anstrengungen nötig sind.

Diese Phase ist der bei Opiat-Abhängigen gefürchtete Entzug: Die Wogen des «NoradrenalinSturms» müssen sich erst glätten, bevor die Neurotransmitter Signale senden können, dass sich die Lage entspannt hat.

Das ist nur die eine Seite der Medaille. Bisher hat uns vorwiegend die analgetische (schmerzlindernde) Wirkung der endogenen und extern zugeführten Opiate beschäftigt. Heroinabhängige nehmen aber die Droge aus zwei Gründen: Einerseits, um den unerträglichen Zustand des Entzuges zu vermeiden, andererseits, um ein euphorisches Gefühl zu erleben. Sinkt die Opiat-Zufuhr unter das Abhängigkeitsniveau, setzt der «Turkey» ein. Die euphorische Wirkung spüren der oder die Abhängige aber erst dann, wenn die Drogenmenge das Toleranzniveau überschreitet.

Adaptoren des menschlichen Gehirns, erzeugt von Playground AI

Euphorie

Menge der Opiat-Zufuhr

Toleranzniveau

Abhängigkeitsniveau

Entzug

Zu welchem Zeitpunkt Euphorie oder Entzug eintreten, ist sowohl von der jeweils unterschiedlichen körperlichen und psychischen Verfassung des Junkies als auch von der Qualität der Droge abhängig. Zwischen Abhängigkeitsniveau und Toleranzniveau ist man zwar «drauf», spürt aber nichts. Das ist bedeutsam bei einem Vergleich zwischen verschiedenen Opiaten, etwa Morphin, Codein, Heroin und Methadon, einem synthetischen Opiat, und dem verschiedener Applikationsformen – ob man raucht, snieft oder spritzt.

Bei der intravenösen Injektion von Heroin tritt die Euphorie fast sofort ein, beim Inhalieren morphinhaltiger Dämpfe dauert es länger, weil der Stoff nicht gleich in die Blutbahn gelangt. Da Heroin ohnehin im Körper in Morphin umgewandelt wird (Diacetylmorphin!), liegt sein spezifischer Effekt in der plötzlichen und abrupten Besetzung der Rezeptoren. Codein und Methadon wirken zwar genauso, nur nicht in der Geschwindigkeit des Heroins: Die Süchtigen fühlen bei der Methadon-Vergabe oder der Substitution durch Codein-Präparate, wie das euphorische Gefühl langsam «anschwillt», man spürt keinen «Kick» im Kopf.

Aufschluss über den komplexen Zusammenhang zwischen Lust und Schmerz könnten zwei geheimnisvolle Regionen des Gehirns geben: Der «Blaue Ort» und eine ihm benachbarte Region, die von Hirnforschern mit dem Zungenbrecher «Periaquäduktales Grau» bezeichnet wird. Dort liegen die Opiat-Rezeptoren dicht an dicht. Wir können vermuten, dass hier eine wichtige Schaltzentrale für die «Sucht» nach Drogen zu finden ist.

Beide Regionen liegen im Stammhirn, das vom Großhirn wie eine schützende Schale umschlossen wird. Die Übergangszone zwischen Stamm- und Großhirn bildet das Limbische System, zuständig für so komplexe Aufgaben wie die Selbsterhaltung (Ernährung, Verteidigung und Angriff) sowie die Arterhaltung (Sexualität). Offenbar ist das Limbische System eine Art von Übermittlungs- wie Übersetzungsinstanz für Prozesse, die im Stammhirn ihren Ausgang haben und letztlich zu bewussten Reaktionen im Großhirn führen. Während die schmerzlindernde Wirkung der Opiate mehr über Nervenbahnen des Rückenmarks vermittelt wird, werden beim Verlangen nach Euphorie bestimmte Gebiete des Limbischen Systems aktiviert.

Nervenbahnen verlaufen vom Limbischen System ins Gehirninnere und ins Zwischenhirn, der Region zwischen den beiden Großhirnhälften. Dort hat die «geographisch» nur vage definierte Formatio reticularis ihren Platz, eine Ansammlung von verschiedenen kleineren Zentren, die bei der Steuerung komplexer Aufgaben kooperieren. Sie sind für die spontanen Aktionen des menschlichen Körpers zuständig, für motorische Teilfunktionen, aber auch für die Atmung und für die Weckwirkung auf die Großhirnrinde, womit der Grad der Bewusstseinserhellung bestimmt wird. Diese Prozesse laufen im Normalfall automatisch. Wir «vergessen» nie zu atmen, können es aber auch bewusst. Hier scheinen komplizierte Rückkoppelungen zwischen unbewusster und bewusster Steuerung vorzuliegen.

Was man weiß, ist, dass Nervenbahnen vom Limbischen System über die Formatio reticularis bis zum Periaquäduktalen Grau verlaufen. Diese Gehirnregionen kooperieren, sowohl bei ihren Aufgaben als auch bei der Wirkung, die sie entfalten. Wird der «Graue Ort» zum Beispiel elektrisch stimuliert, können selbst chronische Schmerzzustände verschwinden. Und: Ist das zungenbrecherische «Grau» verletzt, verlieren extern zugeführte Opiate ihre schmerzlindernde Wirkung.

Die Hirnforscher, die sich mit dem noch weitgehend unerforschten Labyrinth der verschiedenen Systeme beschäftigen, stießen immer wieder auf den «blauen» und den «grauen» Ort im Stammhirn. Gerade der «Blaue Ort» machte ihnen zu schaffen. Er ist zwar nur winzig und besteht aus nur rund 3000 Nervenzellen, diese jedoch erreichen mit ihren Bahnen ein Drittel bis die Hälfte aller Nervenzellen in der Hirnrinde. Wenn hier etwas los ist, gerät fast das ganze Gehirn in Aufregung. Von hier aus werden so gegensätzliche Steuerungsmechanismen wie das Wecksystem und das Beruhigungssystem gleichzeitig beeinflusst. Der «Blaue Ort» gilt mittlerweile sogar als der Kern des Wecksystems. Zwei seiner Informationsträger, die Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin, wirken auf die höheren Gehirnzentren, insbesondere aber auf das Limbische System, das dem Großhirn bei einigen Aufgaben «vorgeschaltet» wird.

Transmitter des menschlichen Gehirns, erzeugt von Playground AI

Kokainmoleküle sind diesen beiden Transmittern des «Blauen Ortes» zum Verwechseln ähnlich. Das gleiche gilt für Amphetamine das sogenannte «Speed». Beide Drogen drängen das noch «schlummernde» Dopamin zur Seite und suggerieren dem Körper einen künstlichen Wachzustand. Die Hirnforscher vermuten, dass halluzinogene Substanzen wie LSD den «Blauen Ort» so überstrapazieren, dass es zu psychedelischen Räuschen kommt.

Ohnehin kann der «Blaue Ort» auch über Gebühr erregt werden: Elektrische Reizung des Locus coeruleus – so die lateinische Bezeichnung – verursacht Panik und Schreckreaktionen. Vielleicht hat der «Horrortrip», «auf» dem man bei LSD-Missbrauch «hängenbleiben» kann, hier seine Ursache.

Der «Blaue Ort» als Teil des Wecksystems steht zugleich in Verbindung mit dem Beruhigungssystem. Der Körper ist dem Prinzip der Homöostase verpflichtet. Gerät etwas längerfristig außer Kontrolle, steuert er gegen. Bevorzugtes Mittel ist der hormonartige Übertragerstoff Serotonin. Serotonin wird in den Zellen der Magen- und Darmschleimhaut sowie in der Muskelhaut des Darmes gebildet und durch die Blutplättchen transportiert. Er verengt die Blutadern und wirkt dabei mit, dass der Mensch schlafen kann. Serotonin ist der große Gegenspieler der Wecksubstanz Noradrenalin. Im «Blauen Ort» scheinen sich beide Stoffe zu treffen und die Balance zwischen Schlafen und Wachen auszumanövrieren.

Dopamin, das ebenfalls im «Blauen Ort» zu finden ist, steuert den Muskeltonus und dockt an den Opiat-Rezeptoren an. Fehlt Dopamin im Körper, treten Bewegungsarmut und Muskelstarre auf, im Extremfall die Parkinson-Krankheit. Viel interessanter ist aber, was geschieht, wenn Dopamin nicht mehr ins Limbische System gelangt: Wir sind unfähig, euphorische Gefühle zu empfinden.

Es ist in Wirklichkeit noch ein wenig komplizierter. Lust empfinden wir nur, wenn Dopamin im Stammhirn startet und dann gleichzeitig seine biochemische Botschaft im Limbischen System und in den Stammganglien ablädt. Die Stammganglien, markhaltige faserige Nervenzellen, die sich im Endhirn zum sogenannten Streifenkörper bündeln, regeln die Muskelspannung. Werden sie zerstört, flippt der Mensch aus: Es kommt zu Überreaktionen, deren Erscheinungsbild schon im Mittelalter als «Veitstanz» (Teufelstanz) bekannt war.

Die Basalganglien sind aber nicht nur dafür zuständig, Bewegungsabläufe zu programmieren. Sie scheinen, so merkwürdig das klingen mag, auch für Teilprozesse der Motivation verantwortlich zu zeichnen. Das Limbische System hingegen regelt nur die affektive und emotionale Seite. Störungen dieses Systems können sowohl zu Angstgefühlen als auch zu Aggression führen. Aus dieser Wechselwirkung ist wohl das spezifische dämpfende und aggressionshemmende Ergebnis des Opiat-Konsums, also auch des Heroins, zu erklären.

Mandelkern (Amygdala) des menschlichen Gehirns, erzeugt von Playground AI

Zum Limbischen System gehört auch eine Gehirnregion, die Mandelkern genannt wird. Wenn der verletzt wird, zeigen sich merkwürdige Symptome: Der Mensch wird «fresssüchtig», er stopft alles, was nur einigermaßen verdaulich ist, wahllos in sich hinein. Außerdem denkt er ständig nur noch an «das eine», den Sex. Es ist noch nicht genau erforscht, ob dieser Kern direkt für die Drogenabhängigkeit bedeutsam ist. Es fällt nur auf, dass die Opiatsucht genau das Gegenteil von dem bewirkt, was die Wissenschaftler nach einer zufälligen Zerstörung des Mandelkerns beobachteten: Appetitlosigkeit und nur noch geringe Lust auf Fortpflanzung.

Auch der Nucleus accumbens, an dessen Rezeptoren Dopamin ebenfalls andockt, könnte eine Rolle bei der Opiatabhängigkeit spielen. Dieser winzige Kern beeinflusst sowohl den Streifenkörper als auch das Pallidium, das, ähnlich wie die Stammganglien, die Bewegungen des menschlichen Körpers steuert. Was man weiß, ist nur ein indirekter Schluss: Wenn die Rezeptoren des Nucleus accumbens blockiert sind, verspürt man – das weiß man nur von Tierversuchen – keine Lust mehr auf Drogen wie Heroin oder Kokain.

Diese verwirrende Berg- und Talfahrt durch das menschliche Gehirn macht eines deutlich: Heroin und andere Opiate wirken auf eine Vielzahl unterschiedlicher Körperfunktionen. Die psychische «Lust» an der Droge ist offenbar ein sehr differenziertes Bedürfnis. Auf «natürlichem» Wege, durch die Endorphine, wird der Körper für Gefahren- und Stresssituationen kurzfristig präpariert, Schmerz und Angst weniger stark zu empfinden und gleichzeitig auf «turbo»Betrieb umzuschalten, damit er das Geschehen auch meistern kann. Extern zugeführte Opiate suggerieren dem Körper, dass diese Situation permanent besteht.

Da alle wichtigen menschlichen Regungen wie emotionales Wohlgefühl, sexuelles Empfinden, Motivation, Schlafund Wachzustand beteiligt sind, kann man sich vorstellen, wie schwierig es für Opiat-Abhängige ist, auf dem einmal eingeschlagenen Weg umzukehren. Die Annahme, «Sucht» sei das bloße Verlangen nach einem Rauschzustand, geht völlig an der Komplexität des Problems vorbei.

Dazu kommt eine Beobachtung, die Hirnforscher machten, als sie Ratten für eine lange Zeit mit Morphin «behandelten»: Offenbar bildet sich die Endorphin-Produktion zurück, wenn sich der Organismus erst einmal an externe Opiate gewöhnt hat. Das ist auch beim Menschen so. Ein Junkie, der sich mühsam vom «Stoff» gelöst hat, kann für längere Zeit keine starken Lustgefühle mehr empfinden, weil das körpereigene Drogenlabor wegen der ständigen Heroin-Zufuhr zeitweilig «abgewickelt» worden ist.

________________________________________________

(1) Vermutet haben dies schon u.a. A./E. Torrance: Opium Addiction. Chicago 1929/30, und H. Isbell: Narcotic Drug Addiction Problems. Bethesda 1958. Neuere Forschungen: J. Platt/C. Labate: Heroin Addiction. New York 1976 (dt.: Heroinsucht, Darmstadt 1982), W. Harding: Kontrollierter Heroingenuss, in: G. Völger/K. v. Welck (1982), S. 1217ff, S. Quensel (1982), S. 156, Michael de Ridder: M. de Ridder (1991), passim, sowie eines der Standardwerke zum Thema: E. M. Brecher u. a.: Licit and Illicit Drugs, Boston 1972; ferner G. Obe u. a.: Mutagene und karzinogene Wirkungen von Suchtstoffen, in: W. Keup (1985), S. 38f

(2) Auf meine Nachfrage bei der betreffenden Kasse wurde mir erklärt, die Broschüre sei 15 Jahre alt und auf dem «damaligen Forschungsstand». Es habe sich aber noch niemand beschwert. Die Frage bleibt offen, wieso man verschweigt, dass Leberschäden und Hepatitis von unsachgemäßem Gebrauch herrühren und nicht von der Droge selbst. Eine aktualisierte Fassung, die mir prompt zugesandt wurde, verzichtete auf die Spalte «Langzeitfolgen bei Heroin-Gebrauch».

(3) A. Barth, zit. nach G. Grimm (1992), S. 180

(4) S. Scheerer (1982), S. 147

(5) Zit. nach G. Amendt (1992), S. 189

(6) Solomon Snyder von der Johns-Hopkins-Universität, Baltimore, Simon von der Universität New York und Terenius von der Universität Uppsala identifizierten die Rezeptor-Stellen; Snyder, Terenius, Goldstein von der Stanford-Universität in Kalifornien, John Hughes und Hans Kosterlitz (Universität Aberdeen) isolierten die Enkephaline.

(7) Diese Synthetisierung nennt man «proteolytischer Prozess». Vgl. Sidney Cohen: Neuester Stand der Heroinforschung, in: Völger, S. Sooff; Michael Wüster: Der neueste Stand der Opiatforschung, in: ebd., S. 76ff; Klaus Kuschinsky: Zur Pharmakologie von Opioiden (1981), S. 225ff; A. Herz: Das Suchtproblem in der Sicht der neueren Opiatforschung, in: W. Feuerlein (1986), S. 15 ff

(8) Vgl. U. Havemann/K. Kuschinsky: Opiatrezeptoren. Zur Frage der Trennung der analgetischen und suchterzeugenden Wirkungen, in: W. Keup (1985), S. 184f

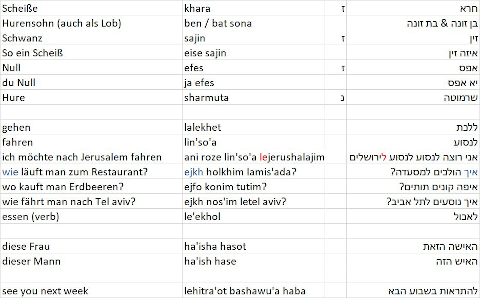

Ja efes

Endlich lerne ich auch die wirklich wichtigen Wörter im Hebräischen!

Never Again!

IDF Spezialeinheit Metzada mit einer Überlebenden des Holocaust. Ist ein Geburtstagsgeschenk, leider ein Jahrhundert zu spät. Die Quelle kommentiert: „The commander of the „Masada“ elite unit salutes his grandmother, Bianca, a Holocaust survivor.“

Warm und still (fast) [Update]

Ein stiller und sehr warmer Sonntagnachmittag in San Fernando de Atabapo am Orinoco (1998). Wait a minute. Still? Ganz hinten ist der Kirchturm der Parroquia San Fernando zu sehen. Ich stand also ungefähr zwei Blocks nördlich davon. Der Ort ist so klein, dass die Straßen keine Namen haben.

Ich wanderte so vor mich hin, als urplötzlich ein infernalisches Getöse über mich hereinbrach, so laut wie drei Techno-Partys gleichzeitig, nur in sehr schlechter Qualität. Der Pfaffe des Ortes hatte irgendwo an der Kirche eine Lautsprecheranlage angebracht, deren Klang vermutlich bis auf die andere Seite des Flusses nach Kolumbien reichte, um seine Schäfchen zum Gottesdienst zu bitten. Jeder wäre ohnehin aus seiner Siesta aufgeweckt worden. Es war grauenvoll und hörte auch für eine Weile nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob es Musik war oder irgendwie muezzinmäßig.

Ich sehe gerade, dass Google jetzt einige Hinweise gibt, wo was ist. Ich erkenne meine Herberge von damals wieder – sie heißt Hotel Pendare, ist gestrichen und hat ein gemauertes zweites Stockwerk bekommen. 1998 hieß das Etablissement noch Cafe Orinoco und bot eine grandiose Aussicht auf die Flüsse Rio Atabapo und Rio Guaviare. Vor dem Eingang ist auch eines meiner Lieblingsfotos entstanden. Die Ausstattung der Zimmer war aber nur etwas für extrem hartgesottene Globetrotter. Ich wüsste gern, ob das Mädchen vom Lande sich noch an mich erinnert…

Man braucht nur vier Tage von Berlin bis Puerto Ayacucho, wenn alles gut geht. Aber dann weiter den Orinoco hinauf wird es extrem kompliziert – immer noch. „Verkehrstechnisch ist die Stadt durch einen Flughafen und einen kleinen Hafen angebunden“, behauptet das deutsche Wikipedia. Haha. Die Tide des Orinoco und seiner Nebenflüsse ist bei San Fernando zwar nicht 12 Meter wie des Amazonas bei Manaus, aber Bootstege kann man dort nicht bauen – die würden in der Regenzeit weggeschwemmt oder wären dann nur für U-Boote. Das spanische Wikipedia ist realistischer „El transporte fluvial en Atabapo está compuesto por 4 embarcaciones (llamadas coloquialmente voladoras) que prestan el servicio Samariapo-Atabapo-Samariapo: El Suricato, La Roca, Nautisa y Autana. Actualmente no existe ningún transporte con destino fijo a otro municipio del Estado Amazonas“.

No existe ningun. Kein Transport, nirgends. Also nur vier Boote für die ganze Region, die halb so groß ist wie ganz Deutschland, und von denen garantiert so viele oder so wenige schwimmfähig sind wie die bei der Bundesmarine. Damals gab es nur eins, und ob die Reise damit losging, hing davon ab, ob der Kapitän und Besitzer sich am Abend vorher mit Damen vergnügt und vollgesoffen hatte oder nicht. Das erzählten mir die Mitreisenden.

[Update] Ich habe noch ein Foto gefunden, dass ich bei dieser – oben erwähnten – Reise per Boot gemacht habe – in Samariapo. Dorthin hatte uns ein LKW aus Puerto Ayacucho gebracht und damit die unbefahrbaren Stromschnellen des Orinoco umgangen. Vermutlich habe ich das Foto unweit des Comando Fluvial Puesto Samariapo geschossen.

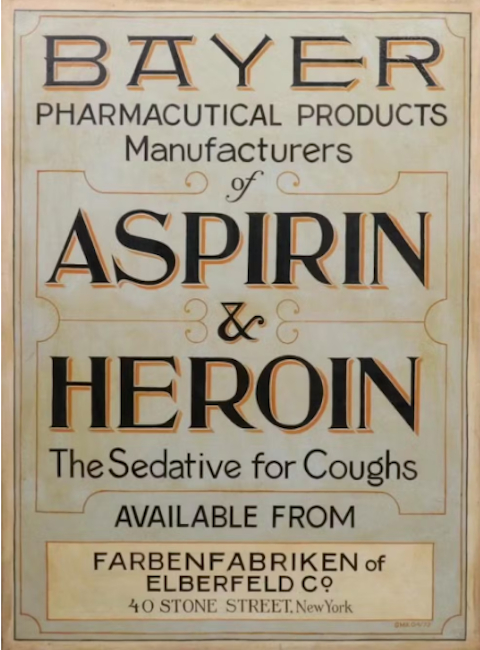

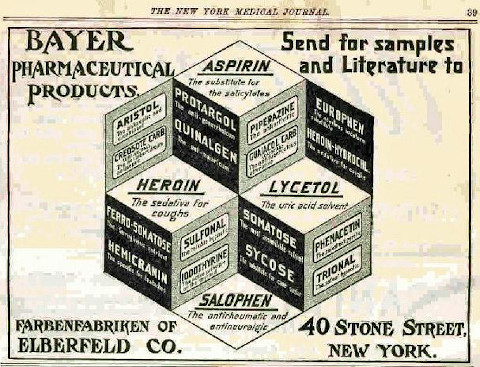

Ein heroisches Hustenmittel

(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)

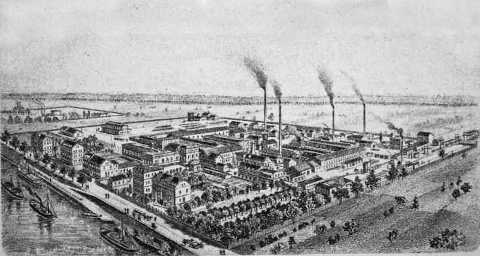

Grüne Apotheke in der Berliner Chausseestraße, nach 1859. Source: Deutsche Apotheker-Zeitung

In den Jahrzehnten seit Sertürners Entdeckung des Morphins änderten sich die Produktionsbedingungen pharmazeutischer Produkte grundlegend. Die kleinen Apotheken, in denen Medikamente in handwerklichem Eigenbetrieb hergestellt wurden, konnten die massenhafte Nachfrage nicht mehr befriedigen. Aus ihnen gingen Fabrikbetriebe hervor, deren Nachfahren noch heute im Geschäft sind: Die kleine Engel-Apotheke in Darmstadt mauserte sich zum Pharmakonzern E. Merck & Co., die Grüne Apotheke in Berlin zur Chemischen Fabrik auf Actien, später Schering AG, die Merkur-Apotheke in Hamburg zur Beiersdorf & Co. AG. Daneben witterten die Drogengroßhandlungen den großen Reibach, wie Engelmann & Böhringer, ab 1859 C. F. Böhringer und Söhne in Mannheim.

C. F. Boehringer & Söhne GmbH, Mannheim-Waldhof, Sandhofer Str.

Die Alkaloid-Chemie erlebte einen stürmischen Aufschwung und zog weitere, auch ökonomisch interessante Forschungsergebnisse nach sich. Bei der Produktion des Morphins bleibt eine Lauge zurück, die zahlreiche andere Stickstoffverbindungen enthält. Einige derer Namen erinnern an die Opium-Mixturen der Antike, Mekonium und Laudanin zum Beispiel. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde Codein isoliert, das zu etwa einem Prozent in Opium vorhanden ist. Codein wirkt ähnlich wie Morphin, nur ungleich schwächer. Medizinische Indikation: vor allem Gastritis und Krampfleiden. Auch andere, zum Teil giftige Substanzen und Drogen wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts isoliert: Strychnin (1817), Coffein (1820), Nikotin (1828), Kokain (1887, kommerzielle Verwertung durch die Firma Merck aber schon seit 1862) und schließlich der Rauschstoff Mescalin (1896).

Der Peyote-Kaktus Lophophora williamsii enthält als Hauptwirkstoff Mescalin.

Hanf (Cannabis) gehörte ohnehin schon seit 100 Jahren zur Grundausstattung einer jeglichen Apotheke. Merck stellte ab 1880 Cannabis-Tinkturen her. Das Deutsche Reich gehörte zum drittwichtigsten Abnehmer indischen Hanfs: «charres» (Haschisch), «ganja» (Marihuana) und «bhang» (ein cannabishaltiges Getränk) hießen die Verkaufsschlager. Im Hamburger Freihafen wurden allein im September 1885 3,5 Tonnen Ganja, 12 Tonnen Bhang und 300 Tonnen Charres gelöscht.

Das Rennen in der Herstellung von Drogen machte schließlich die Teerfarbenindustrie, die man zunächst nicht mit pharmazeutischen Produkten in Verbindung bringt. Diese Unternehmen hatten die entsprechenden Laboratorien zur Verfügung. Ganze Forscherteams waren den Geheimnissen der Natur auf der Spur. Außerdem mangelte es weder an Geld noch dem ökonomischen Durchblick, um die gewonnenen Kenntnisse rasch zu verwerten. Der Startschuss für die Entwicklung dieses Industriezweiges war 1934 die Isolierung des gefährlichen Blut- und Nervengiftes Anilin, auch Aminobenzol genannt, aus dem Steinkohlenteer und seine Synthese. Als Grundstoff für die industrielle Produktion künstlicher Farbstoffe wurde Anilin für eine Reihe konkurrierender Firmen zum Erfolgsgaranten: die Farbenfabriken Friedrich Bayer et Comp. in Barmen (1863, seit 1878 Elberfeld), die Farbwerke Hoechst AG vorm. Meister Lucius & Brüning später Hoechst AG (seit 1862), Kalle & Co. aus Biebrich und die Badische Anilin- und Sodafabrik BASF in Ludwigshafen (seit 1865).

Inserat zum Arzneimittel „Cannabin“ der Firma Merck um 1885, Darmstadt

Richtig begann das Wettrennen um die Produktion der Farben mit der ersten Synthese des natürlichen Farbstoffes Alizarin 1869 durch Karl Graebe und Karl-Theodor Liebermann. In kürzester Zeit schossen mehr als hundert Fabriken aus dem Boden, die Alizarin herstellten. Das Geschäft blühte: Allein zwischen 1883 und 1887 wurden 21 neue Farbstoffe entwickelt und, um das Geld richtig ins Rollen zu bringen, die Firma Bayer in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Auch andere Firmengründungen mit noch heute bekannten Namen fallen in die Zeit des «Farbrausches»: Der auf Anilinfarben spezialisierte Betrieb Kern und Sandoz tauchte 1880 in Basel im Handelsregister auf (heute Sandoz AG), schon 1859 begann bei Geigy (heute: Ciba-Geigy) in Basel die Produktion synthetischer Anilinfarben, zum Beispiel Fuchsin. Fritz Hoffmann (heute: Hoffmann La Röche) bildet das Schlusslicht. Er gründete erst 1896 einen Fabrikationsbetrieb für Drogerieartikel.

Die erste Krise ließ nicht lange auf sich warten. Mitte der achtziger Jahre war der Markt mit künstlichen Farben überschwemmt, die Preise sanken, die Gewinne schrumpften. Die Herren von der chemischen Industrie grübelten, wie diesem misslichen Zustand zu begegnen sei. 1887 kam ihnen ein Zufall zu Hilfe. (1)

Zwei Assistenten einer Straßburger Klinik experimentierten mit fiebersenkenden Mitteln. Eines schien besonders gut zu wirken. Sie ließen es analysieren, und siehe da: Es entpuppte sich als das chemisch nur geringfügig modifizierte Anilin. Die Veränderung, die sogenannte Acetylierung, sah so aus, dass in das ursprüngliche Molekül der Substanz Essigsäureester eingefügt worden war. Das Endprodukt hieß Acetanilid und wurde bald – dieses Mal war das Unternehmen Kalle & Co. am schnellsten – als «Antifebrin» auf den Markt geworfen. Bayer zog im großen Stil nach. Anfang der neunziger Jahre gab die Unternehmensleitung grünes Licht für die Gründung firmeneigener Forschungslaboratorien. Unter der Leitung von Carl Duisberg stellte Bayer sein erstes Arzneimittel her, Phenacetin, das Pendant zu Kalles Antifebrin.

Die massenhafte Herstellung fiebersenkender und später auch anderer Mittel war technisch kein Problem, fielen doch die Grundstoffe für die Acetylierung gleich tonnenweise als Beiprodukte der Farbherstellung an. Es setzte eine wahre «Acetylierungsmanie» ein, der Medikamentenmarkt boomte. Acetanilid zum Beispiel hat, wie alle acetylierten Stoffe, bessere chemische Eigenschaften als der ursprüngliche Stoff Anilin bzw. Aminobenzol. Es wird im Körper langsamer gespalten und ist weniger giftig.

Anfang der neunziger Jahre probieren die Chemiker die Acetylierung auch an Morphin aus, um vielleicht einen Stoff zu finden, bei dem die Gefahr der Abhängigkeit geringer ist. Am 21.8.1897 schreibt der Erfinder des Aspirins (Acetylsalicylsäure) (2), der Chemiker Felix Hoffmann von den Elberfelder Farbenfabriken Bayer, einen Laborbericht „über das Diacetylmorphin“: „Um einen Ersatz für das Codein aufzufinden“, hätten er und seine Mitarbeiter „das Diazetat des Morphins dargestellt“ – also das Morphin acetyliert. Hoffmann: „Kocht man 10,0 Morphin mit 30,0 Essigsäureanhydrid in vier Stunden unter Rückfluß, so zeigt eine in Wasser aufgenommene Probe keine Morphinreaktion mehr. Man verdunstet die Essigsäure des Rückstandes, gießt in Wasser und versetzt unter Erkühlung mit Sodalösung. Die ausfallende kristallynische Masse stellt das Diazetat dar… Wie physiologische Vorversuche ergaben, liegt in dem Körper in der That eine dem Codein außerordentlich ähnliche Substanz vor.“

Die Publikation Dresers verschweigt die Vorarbeiten anderer Kollegen. Offenbar wusste Dreser nicht, dass schon 1890 die beiden englischen Forscher Dott und Stockman eine «umfassende Untersuchung über die pharmakologischen Wirkungen des Morphins und seiner Derivate» veröffentlicht hatten, worauf sich eine Titelgeschichte der «Münchener Medicinischen Wochenschrift» aus dem Jahr 1899, geschrieben vom Hallenser Pharmakologen Erich Harnack, bezog.

Parallel zu Bayer experimentierte auch das Darmstädter Unternehmen Merck mit Morphin: 1899 erschien im Jahresbericht der Firma eine Mitteilung über Forschungen, die kurz zuvor stattgefunden hatten. Diacetylmorphin zeige eine «dem Morphin ähnliche, aber schwächere Wirkung», setze die Reflexe herab und beseitige den Hustenreiz. Gegen Schmerzen sei es «weit weniger wirksam als Morphin und für die praktische Verwendung nicht besonders geeignet, da die Substanz keine haltbaren und in Wasser löslichen Salze bilde.

Die Farbenfabriken Bayer waren da anderer Ansicht. Im Mai 1897 beantragte Bayer einen Wortschutz für das Warenzeichen des neuen Medikaments. Am 27.6.1898 wurde es in die Zeichenrolle des Reichspatentamtes eingetragen. Der Name des Produktes: Heroin. Heroin, ursprünglich also nur ein Warenzeichen für das Arzneimittel Diacetylmorphin (oder: Diamorphin), ist zu einem allgemein gebräuchlichen Begriff geworden, der sich ebenso eingebürgert hat wie etwa der Name Aspirin für das Produkt Acetylsalicylsäure. Man könnte sich heute auch eine andere Bezeichnung für die Substanz ausdenken, denn das Warenzeichen ist seit 1950 erloschen. (3)

Braunes und weißes Heroin aus Asien

Morphin und Heroin unterscheiden sich pharmakologisch nur geringfügig: Die euphorische, das heißt die spezifische Wirkung des Heroins ist der plötzlichen Besetzung bestimmter Rezeptoren im Gehirn geschuldet, die schmerzstillende ist die des Morphins, in das Heroin in kurzer Zeit im Körper umgewandelt wird. Der Phantasiename «Heroin» trifft aber die zweischneidigen Folgen des Konsums besser als «Morphin»: Es handelt sich nicht nur um eine Reise ins Reich der Träume. Michael de Ridder zitiert in seiner bemerkenswerten Dissertation über «Heroin – die Geschichte einer pharmazeutischen Spezialität» eine Definition der «heroischen Mittel», ein Ausdruck für besonders stark wirkende Medikamente schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Diese seien Substanzen, «die tief, unmittelbar und gewaltsam ins individuelle Leben eingreifen, die Fundamentalsysteme des Organismus heftig umstimmen und meist einen zweifelhaften Effekt haben, bei deren Anwendung augenscheinlich Gefahr ist, zu deren Gebrauch man sich nicht ohne herrische Kühnheit entschließen kann». Das sei, so de Ridder, «nicht unbedingt eine therapeutische Empfehlung». Die Namensgeber scheinen sich dieser Assoziation bewusst gewesen zu sein.

Die Bayer AG behauptete noch 1983, die These eines amerikanischen Senators, der Konzern habe Heroin an Werksangehörigen ausprobiert, sei falsch. Diese Behauptung der Firma ist eindeutig widerlegt: Schon vor 1898, bevor die erste Erprobung außerhalb des Unternehmensgeländes stattfand, habe Dreser Menschenversuche durchgeführt, schreibt de Ridder nach Durchsicht bisher unveröffentlichter Akten und Archivmaterialien. Vorher hatten Dreser und der Werksarzt Floret Heroin am eigenen Leibe ausprobiert. Zwischen März und August 1898 experimentierte Floret in der Poliklinik der Farbenfabriken «am lebenden Modell». Floret hielt Heroin für «ein außerordentlich brauchbares, prompt und zuverlässig wirkendes Mittel zur Bekämpfung des Hustens und des Hustenreizes sowie der Brustschmerzen in erster Linie bei Entzündungen, besonders bei der katarrhallischen, der oberen und unteren Luftwege.. . » Auch bei der Behandlung von Asthma und Tuberkulose sei Heroin erfolgreich gewesen.

Heroin wird nach der Zulassung zunächst als Pulver, dann als wasserlösliches Heroinum hydrochloricum, später auch als Zäpfchen, Mixtur, Pulver, Trank, nach 1921 in Tablettenform verkauft, ja es sind sogar heroingetränkte Tampons auf dem Markt. Nach Italien, Spanien und Portugal wird Heroin in Form von Sirup exportiert. Um die Jahrhundertwende war die Einzeldosis 0,005 mg für Erwachsene, die Hälfte für Kinder.

Im Sommer 1899 zieht die Unternehmensleitung Bilanz. In der Chefetage debattiert man über Heroin. Einer der anwesenden Herren schlägt vor, die Fälle, «in denen außerordentlich große Dosen Heroin aus Versehen gereicht wurden» und bei denen die Patienten trotzdem nicht gestorben seien, sollten zu «einem schönen Artikel» verarbeitet werden. Man dürfe nicht dulden, sagt der gute Mann, dass in der Öffentlichkeit behauptet würde, Bayer habe Präparate verkauft, «die nicht sorgfältig probirt sind». Ein Dr. Goldmann aus Berlin berichtet, dass «die Stimmung in unserem Bezirk keine besonders günstige» sei. Es sei ihm aber gelungen, das Krankenhaus Friedrichshain für Heroin zu interessieren. Bayer-Direktor König ist zufrieden. Zwar würde das Produkt wohl kaum ein Verkaufsschlager, immerhin sei es aber «eine schöne Bereicherung unseres Schatzes und auch eine Bereicherung unserer Reputation».

Eine weitere Konferenz findet im November statt. Heroin habe «ja viele Angriffe erfahren», meint einer der Anwesenden, «und wir haben uns auch bemüht, nach Möglichkeit kräftig den Angriffen entgegenzuwirken. Wir haben leider den Kardinalfehler begangen, daß wir das Produkt zu billig herausgegeben haben.» Ein Herr Engelcke sagt, in einigen Lehrbüchern würde vor Heroin gewarnt, dass man es nur mit Vorsicht anwenden dürfe. «Wir sollten daher versuchen, diese Herren zu beeinflussen, damit unsere Produkte eine andere Beurteilung finden, dies würde auch zur Erhöhung des Konsums beitragen.»

Tatkräftig, wie Unternehmer nun mal sind, werden die Anregungen in die Praxis umgesetzt. Es erscheinen Sonderdrucke, die Arztpraxen werden mit Warenmustern überschwemmt, Artikel in Fachzeitschriften platziert. Die Kampagne hat Erfolg. Schon bald wird Heroin in über zwanzig Länder exportiert. 1902 macht der Gewinn aus der Diacetylmorphin-Produktion ca. fünf Prozent des Gesamtgewinns bei pharmazeutischen Produkten aus. Eine Rekordmenge produziert der Konzern im Jahr 1913: eine knappe Tonne reinen Heroins. Auf dem Schwarzen Markt wäre diese Heroinmenge heute mindestens 70 Millionen DM wert. Im Jahr 1926, als die Heroin-Produktion in den USA schon verboten war und die ersten internationalen Kampagnen gegen Opiate anliefen, produzierte das Deutsche Reich insgesamt 1,8 Tonnen, die Schweiz 3,9 Tonnen Heroin.

_________________________________________________

(1) Vgl. Michael de Ridder: Heroin: Vom Arzneimittel zur Droge. Das Buch gab es damals noch nicht. Ich habe während der Recherche de Ritter interviewt und durfte auch seine Dissertation über Heroin („Heroin: die Geschichte einer pharmazeutischen Spezialität“, 1990), auf der das Buch basiert, per Microfiche einsehen.

(2) Die gebräuchliche Dosis dieses berühmten Schmerz- und fiebersenkenden Mittels liegt bei weniger als einem Gramm. Ca. 30 Gramm sind tödlich. Aber noch nie hat jemand Aspirin als gefährliche Droge bezeichnet.

(3) Wort-Bildmarke „Heroin“ vom 18. Mai 1898 mit Eintragung am 27. Juni 1898 in das „Waarenverzeichniß“ unter der Nr. 31650 (altes Aktenz. F 2456) für die „Actiengesellschaft Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld.“ Veröffentlicht im „Waarenzeichenblatt“, herausgegeben vom kaiserlichen Patentamt, im Juli 1898, V. Jahrgang, Heft 7 auf Seite 506.

Vendedor ambulante

Straßenhändler in Caracas (1998). Das „ambulante“ stimmt nicht, weil jemand, der einen festen Stand hat, schon zur Elite der kleinen Kleinbourgeoisie gehört – im Gegensatz zu denen, die nur mit einem Bauchladen herumlaufen.

Segnend über Katzen

Es gelang mir damals nicht, trotz allen Bemühens (Genitiv!), meine Kater weltanschaulich zu beeinflussen. Immerhin hielt der große Führer trotzdem seine segnenden Hände über sie. Aufgenommen 1977 in meiner Wohnung am Willmanndamm in Berlin-Schöneberg.

Der Stoff, aus dem die Träume sind

(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)

Das «Rauschgift» Opium in der Apotheke? Damit gab es im 19. Jahrhundert keine Probleme. Niemand wußte jedoch, welche Substanz des Mohnsaftes die eigentliche Wirkung ausmachte. Das hatte manchmal fatale Folgen, denn eine exakte Dosierung war unmöglich, das Medikament konnte tödlich wirken.

Heute ist die Situation ähnlich, aber aus völlig anderen Gründen. In jeder Apotheke steht eine Flasche Opiumtinktur herum. Aber kaum ein Arzt traut sich, das Präparat zu verschreiben. Die Mediziner könnten sich informieren, tun es aber in der Regel nicht – aus Angst vor den strengen Auflagen des Betäubungsmittelgesetzes. Während in England ausführliche Forschungen zur pharmakologischen Wirkung der Opiate vorliegen, sind die deutschen Ärzte meistens schon bei simplen Fragen zum Thema völlig überfordert.

Dementsprechend «sachkundig» verlaufen auch die öffentlichen Diskussionen über Drogen, von der Kompetenz der Politiker und «Drogenbeauftragten» ganz zu schweigen. Dabei hat die Beschäftigung mit Papaver somniferum gerade hierzulande eine lange Tradition: Morphium und Heroin sind Erfindungen deutscher Apotheker und Firmen.

Natürlich wußte man im 19. Jahrhundert aus Erfahrung, daß Opium nicht nur alle möglichen Krankheiten kuriert, sondern daß man sich damit auch umbringen kann.

In Hessen war, schreibt Hans-Georg Behr, die «Frankfurter Hauptpille» auf dem Markt, ein Gemisch aus Opium und Zucker. Opiumhaltige Medikamente wie «Dr. Zohrers Kinderglück» und «Aachener Schlafhonig» wurden auch Babys zur Beruhigung und zum besseren Schlaf verordnet. Einige der kranken Kinder wachten jedoch nach der Einnahme des «Kinderglücks» nicht mehr auf. Der Arzt Dr. Heinrich Hoffmann sah sich angesichts der Todesfälle veranlaßt, nach einem unschädlicheren Ersatzpräparat zu suchen. Die von ihm entwickelten «Hoffmannstropfen» enthielten aber immer noch fünf Prozent Opium.

In England hieß das beliebteste einschlägige Mittel «Godfrey’s Cordial». «Die erste Untersuchung von Opiatvergiftungen an Kindern wurde 1843 in einer kleinen Stadt in Lancashire vorgenommen», schreibt Hans-Georg Behr. «Von knapp 2500 Familien kauften mehr als 1600 regelmäßig Godfrey’s Cordial. Die Kindersterblichkeit lag über 60 Prozent, und ein abruptes Absetzen der Droge überlebte nur jedes sechste Kind.»

Verschiedene Forscher experimentierten daher mit der Rohsubstanz Opium, um dessen unerwünschten Elemente zu beseitigen, die, wie vermutet wurde, zu den Nebenwirkungen führten. Das chemische Element Stickstoff, dessen Verbindungen – die Alkaloide – in Pflanzen vorkommen und das des Rätsels Lösung gewesen wäre, war noch nicht bekannt.

Im Jahr 1805 bekam eine Leipziger Zeitschrift, das Trommsdorffer «Journal der Pharmacie», merkwürdige Post. Der Paderborner Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner bot einen Artikel an, in dem er behauptete, er habe das «schlafmachende Prinzip des Opiums» entdeckt. Die Herausgeber des «Journals» überflogen den Bericht, schüttelten bedenklich ihre Köpfe, überdachten die Reputation ihres Blattes und lehnten dann Sertür-ners Ausführungen ab, da sie unseriös seien. Der Apotheker ließ nicht locker. Er schrieb einen Leserbrief, in dem er seine Experimente schilderte. Der wurde gedruckt, aber niemand beachtete ihn.

Dabei war der zwanzigjährige Pharmakologe auf dem besten Weg, der berühmteste Sohn der Stadt Paderborn zu werden, bekannter noch als der zu seiner Zeit in der Domstadt residierende Bischof. Sertürners Versuchsanordnung: Man laugt Opium mit destilliertem Wasser aus, bis alle Farbstoffe ausgeschieden sind. Die eingedampfte Lösung wird, wieder mit Wasser, verdünnt, dann mit Ammoniak übersättigt. Flüssiges Ammoniak war schon damals als gutes Lösungsmittel bekannt. Bei diesem Prozeß entsteht eine Substanz, die noch in vielen Hausapotheken als Salmiakgeist zu finden ist.

Spannend wurde es, als sich – als Resultat des Experiments kleine Kristalle bildeten, die irgend etwas mit der Wirkung des Opiums zu tun haben mußten. Sertürner verfütterte sie an einen bedauernswerten Hund, der zufällig an seiner Tür herumschnüffelte. «Nach Zufuhr des Stoffes stellten sich alsbald Schlaf und später Erbrechen ein. Bei erneuter Aufnahme wurde alles erbrochen; doch die Neigung zum Schlafe hielt mehrere Stunden an.» Somit war klar: Wenn die Kristalle die gleichen Symptome wie Opium hervorrufen, sind sie die eigentliche Grundsubstanz. Ein zweiter Tierversuch endete sogar tödlich, das Tier «taumelt schlafsüchtig und stirbt schließlich».

Sertürner, bewandert in griechischer Mythologie, nennt den von ihm entdeckten Stoff nach Morpheus, dem Gott der Träume, Morphium. Neugierig, wie er ist, probiert er ihn selbst aus, zusammen mit drei jugendlichen Freunden. Zunächst beobachtet er Übelkeit und einen betäubenden Schmerz im Kopf, dann, nachdem die Versuchspersonen die Dosis erhöhen – sie nehmen das Pulver zusammen mit Wasser und Alkohol ein -, «Ermattung und starke an Ohnmacht gränzende Betäubung». Sertürner glaubt an eine Vergiftung, schreibt er 1817 in den «Annalen der Physik», die in ihm eine «solche Besorgniß» auslöst, daß «ich halb bewußtlos über eine Viertelbouteille starken Essig zu mir nahm, und auch die übrigen dies thun ließ. Hiernach erfolgte ein so heftiges Erbrechen, daß einige Stunden darauf einer von äußerst zarter Constitution, dessen Magen bereits ausgeleert war, sich fortdauernd in einem höchst schmerzhaften, sehr bedenklichen Würgen befand».

1817 wird das Morphin in ein Arzneibuch eingetragen. Erst nach einer Würdigung durch den französischen Physiker Louis-Joseph Gay-Lussac erringt der junge Apotheker Anerkennung, die sich aber in Deutschland in Grenzen hält. Der neue Forschungszweig, zu dem er die Tür weit aufgestoßen hat – die Alkaloidchemie -, zeigt erst viel später seine Früchte.

1826 beginnt der Apotheker Emanuel Merck im Laboratorium der Engel-Apotheke in Darmstadt mit der kommerziellen Herstellung des Morphiums als Schmerz- und Schlafmittel. Es ist bekannt, daß Morphin euphorisierend wirkt. Die Mediziner und Forscher diskutieren aber mehr darüber, wie sich die Nebenwirkung der oralen Einnahme – der obligatorische Brechreiz – vermeiden läßt. Man sucht eine Möglichkeit, den Weg durch den Magen zu umgehen.

Morphium wird, um eine Überdosierung zu vermeiden, auch als Salbe oder Öl verschrieben. Damit das Medikament schneller und intensiver wirken kann, empfehlen einige Mediziner das Katharindenpflaster, das eine Hautblase erzeugt. Die schützende Haut ist somit «ausgetrickst»: Auf die verdünnte Stelle, die Blase, kann die morphiumhaltige Salbe oder das Puder aufgetragen werden.

Die «hypodermatische Inokulation» kommt dem Spritzen schon ein wenig näher: Mit einer Nadel schiebt der Arzt kleine Mengen des Medikaments unter die Haut. Als Charles Gabriel Pravaz 1853 die Injektionsspritze erfindet – sein Kollege Alexander Wood hat zwei Jahre später die gleiche Idee -, nimmt die Sache ihren Lauf. Ein Badearzt in Schlangenbad spritzt einer Frau, die an «hysterischen Krämpfen» leidet, Morphium unter die Bauchdecke – mit dem Erfolg, daß ihre Beschwerden schlagartig verschwinden.

Das spricht sich herum. In wenigen Jahrzehnten entwickelt sich Morphium – heute: Morphin – zum Heilmittel für alles und jedes: gegen Husten und Schmerzen, gegen Schnupfen, Krämpfe und Augenleiden. Wer sich nur glücklich fühlt, gilt als geheilt. Im Krimkrieg, in den Kriegen zwischen Preußen und Dänemark bzw. Österreich, im deutsch-französischen Krieg, im amerikanischen Bürgerkrieg: Überall wird Morphin gespritzt, was das Zeug hält.

Nur gibt es eine neue, ebenfalls unerwünschte Wirkung des Wundermittels: Wenn man es dem Patienten plötzlich vorenthält, läuft er Amok oder verfällt in tiefe Depressionen – was die Kampfmoral nicht gerade hebt. Militärärzte nennen die Symptome des Morphin-Entzuges die «Armee-» oder «Soldatenkrankheit».

Wer oder was an den Problemen der Morphin-Konsumenten schuld ist, bleibt unklar. Patienten, die an eine bestimmte Dosis gewöhnt sind, neigen zur Selbstmedikation und – das wird beobachtet – zur Dosissteigerung. Ärzte konstatieren eine «Zerrüttung des Nervensystems» – obwohl niemand genau weiß, inwieweit «die Nerven» von Morphin in Mitleidenschaft gezogen werden – und «schwere psychische Störungen» – Ursache oder Folge des vermehrten Konsums oder nur des zeitweiligen Absetzens? Auch das ist nicht erforscht. 1874 erklärt der erste Arzt den überhöhten

Morphingebrauch zur Krankheit sui generis.

Schon 1856 vermutet die Polizei, die staatliche Ordnung im allgemeinen und besonderen sei durch den Drogenmissbrauch in Gefahr. Der Polizeipräsident von Berlin erläßt eine Verfügung, daß Ärzte Morphium nur wiederholt abgeben dürften, wenn darüber ein schriftlicher Vermerk angefertigt würde. Von «Drogensucht» ist aber noch nicht die Rede.

Der Berliner Arzt Eduard Levinstein ist der erste, der die Begriffe «Sucht» und Morphium verklammert. In einer 1880 erschienenen Monographie unterscheidet er zwischen dem «Morphinismus», der eine Vergiftung sei, und der «Morphinsucht». Er versteht darunter die «Leidenschaft des Individuums, sich des Morphiums als Erregungs- oder Genußmittels zu bedienen, da dasselbe unvermögend ist, von dem Mittel ohne Nachtheil für das subjektive Wohlbefinden zu lassen, und den Krankheitszustand, der sich durch die mißbräuchliche Anwendung des Mittels herausbildet». Männer seien für die «Sucht» anfälliger, da sie im Berufsleben höheren Anforderungen genügen müßten. Morphinsüchtig seien fast ausschließlich Ärzte und Offiziere.

Bereits fünf Jahre zuvor hatte Levinstein über die Morphiumbegeisterung gewisser Kreise berichtet. In der «Berliner Klinischen Wochenschrift» vom 29.11.1875 heißt es dazu: «Aus der ersten Sitzung der inneren Medizin erfahren wir, daß das so alt bewährte Mittel, die Sorgen des Daseins in die Freuden elyseischer Träume zu verwandeln, bei uns von einer Mode bedroht zu werden anfängt, die diesmal nicht von Westen, sondern ausnahmsweise einmal von Osten ihren Einzug hält. Bisher schien es ein erprobtes Vorrecht des Muselmannes zu sein, sich mit Hilfe des Opiums hinüber zu schwingen in das Reich ungetrübter Genüsse. Glieder unserer gebildeten und höheren Stände, theilt uns Herr Sanitätsrath Dr. Levinstein mit, beginnen indes im Anschluß an den medicamentösen Genuß des Narcoticums ebenfalls des vom Koran verpönten Saftes der Rebe überdrüssig zu werden. Auch sie ziehen es vor, ihr Dasein mit Opium zu würzen, das sie zwar nicht wie der Türke mit gekrümmten Beinen dem Tschibuk entnehmen, aber ihrer höheren Kultur entsprechend gleich als reines Alkaloid sich mit oder ohne Zuhilfenahme der Pravazschen Spritze einflößen. Den antiquierten Alkoholrausch überlassen sie dem ‘gemeinen’ Mann, müssen aber mit ihm gewisse Folgen theilen, die dem Alhoholismus nicht ganz unähnlich sind, und von denen leider auch die Morphiumfreunde nicht verschont bleiben.»

Die Zeitschrift bedient sich einer feinen Ironie, die zu wütenden Protesten aufgeregter Drogenpolitiker wegen «Verharmlosung» führen würde, übertrüge man die Aussagen auf heutige Verhältnisse: Die Heroin«freunde» wollen von der etablierten Saufkultur nichts wissen. Sie ziehen es vor, sich mit dem «alt bewährten» Opium zu berauschen. «Ihrer höheren Kultur entsprechend» essen oder rauchen sie es aber nicht – wie viele der «ausländischen Drogendealer» -, sondern injizieren sich das mit modernen chemischen Methoden hergestellte Derivat Heroin. Bedauerlicherweise» leiden auch sie, wie Alkoholiker, an unangenehmen Entzugssymptomen.

Morphin, so zeigt der Bericht Levinsteins, war – nicht als Medikament, sondern als Genussmittel – zunächst eine Modedroge der «besseren Kreise». Eine bestimmte Form des Gebrauchs, die Injektion, setzte die Konsumenten sozial von anderen. Drogenkonsumenten ab: Die intravenöse Applikation war ein Zeichen «höherer Kultur».

Heute gilt das Gegenteil: Wer Drogen spritzt, fällt unter die – abwertend verstandenen – Kategorien «Fixer» oder «Junkie» und muß mit den klischeehaften Vorverurteilungen wie «unzuverlässig», «heruntergekommen» und «kriminell» rechnen. Alkoholiker, die ihr Rauschmittel oral einnehmen und sogar in deutschen Parlamenten zu finden sind, gelten dagegen, solange sie nur ihren eigenen Körper ruinieren, als sozial unschädlich.

Alle Formen, die heute diskutiert werden, um Morphinabhängige zu behandeln, waren schon im vergangenen Jahrhundert bekannt. Ärzte schlugen den «kalten Entzug» vor, das abrupte Absetzen, was eine knappe Woche dauerte. Andere empfahlen, während des Entzugs Haschisch oder Marihuana zu rauchen. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud propagierte Kokain: «Freud selbst hatte Kokain seinem Freund Fleischl von Marxow verabreicht, der nach einer Daumenamputation morphinabhängig geworden war.» Beliebt war auch die Substitution durch Codein, die in den neunziger Jahren zum therapeutischen Standard gehörte.

Salami, reloaded

Mein Kater Salami, 1977, in meiner Wohnung am Willmanndamm in Berlin-Schöneberg.

All involved oder: Wir freuen uns auf empfindsame Lektüre

Die Lage in Afrika (Symbolbild)

Interessiert sich jemand für den Sudan?

Die Washington Post klärt auf: „While it may ripple across borders, the chaos in Sudan also is fueled, in part, by outside players. The interim regime dominated by Burhan and Hemedti has been propped up by billions of dollars in Emirati and Saudi financing. Egypt has stepped up its support of Burhan’s forces, while Russia, and in particular the influential Wagner Group mercenaries, has developed apparent ties and contacts with Hemedti’s forces. Sudanese fighters, particularly from Darfur, have ended up on the front lines of both the Saudi- and Emirati-led war effort in Yemen, as well as the conflict in Libya, where a thicket of regional powers, including the UAE, Qatar, Libya and Russia, were all involved.“

Das Land taucht hier ganz schön oft auf. Vor zehn Jahren schrieb ich, jung und naiv, wie ich damals war: „Die Neger da unten vor unserer Haustür“. Damit bin ich endgültig aus dem Kreis der seriösen Texter ausgeschieden. (Man muss leider dunkle Quellen zitieren, um die Paywall zu umgehen.) Wir freuen uns auf empfindsame Lektüre.

Der nächste Krieg, der Flüchtlinge produziert. Wir schaffen das.

Sonstige Rechte

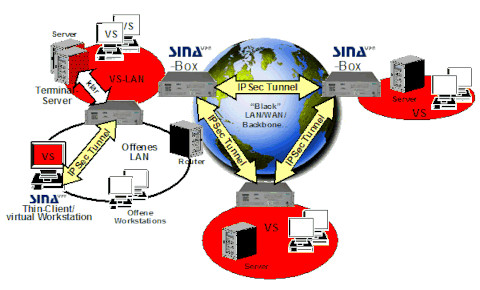

Credits: BSI

Netzpolitik.org: Das geplante Gesetz gegen digitale Gewalt handelt von weit mehr als digitaler Gewalt. Justizminister Marco Buschmann will umfassend Auskunftsansprüche ausweiten: auf Urheberrechtsverletzungen, Messenger und private Inhalte. (Fefe dazu.)

Das Ministerium Für Wahrheit informiert: Urheberrechtsverletzungen sind jetzt „digitale Gewalt“. Warum nicht gleich „Hassrede“? (Wer hat diese bescheuerten Begriff eigentlich erfunden?)

Das geplante Gesetz gegen digitale Gewalt zielt aber nicht nur auf digitale Gewalttäter. Es regelt „alle Fälle einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte“. Unter absolute Rechte fallen „sonstige Rechte“, unter anderem auch Immaterialgüterrechte wie „geistiges Eigentum“.

Es wird wieder so sein wie immer und wie schon bei der so genannten „Online-Durchsuchung“. Diejenigen, die jetzt Gesetze mit immer öfterem Komparativ fordern, haben keinen blassen Schimmer, worum es technisch überhaupt geht und wie das durchzusetzen sei. Und die anderen, die das wissen, jammern über die pöhse Politik, statt die auszulachen und ihnen mitzuteilen, dass sie damit höchstens Klein Fritzchen kriegen, aber sonst niemanden.

Natürlich sind die neuen Gesetze gegen das Böse im Internet wie eine Schrotflinte. Man schießt blind drauflos und hofft, dass jemand getroffen wird.

Im Gesetzentwurf steht der wunderschöne Satz: Die Identität des Verfassers einer rechtswidrigen Äußerung kann aber regelmäßig nur ermittelt werden, wenn zuerst der Telemedienanbieter die IP-Adresse herausgibt und der Internetzugangsanbieter dann in einem zweiten Schritt Auskunft gibt, wem diese IP-Adresse zum Zeitpunkt der Äußerung zugeordnet war.

Quod erat demonstrandum: Die Vorratsdatenspeicherung, reloaded, revisited. Sie versuchen es so oft, bis es irgendwann versehentlich durchkommt.

Bei offensichtlichen [!] Rechtsverletzungen soll das Gericht den Diensteanbieter bereits durch eine einstweilige Anordnung verpflichten können, Auskunft über die Bestands-und Nutzungsdaten eines Verfassers zu erteilen.

Das ist schiere Willkür und natürlich auch fehlende Normenklarheit, wird also vom Bundesverfassungsgericht in die Tonne getreten werden. Technisch allerdings geht das – die Infrastruktur mussten die Provider auf eigene Kosten anschaffen.

Man darf also Hausdurchsuchungen zum Beispiel wegen einer Restaurant- oder Hotelkritik erwarten, die dem Besitzer nicht gefällt.

Terminal de Pasajeros

Ich war mir nicht sicher und habe deshalb Fotos verglichen. Vermutlich ist es der Busbahnhof von Barquisimeto, Venezuela, fotografiert im Frühjahr 1998. Der Terminal de Pasajeros Nuevo Circo in Caracas sieht anders aus.

Kuddel

Meine Kater Antares und Salami 1977

Darauf einstellen

„Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.“ Wer so etwas sagt, der sollte geächtet und aus der Volksgemeinschaft aufgeschlossen werden. Seine Social-Media-Accounts müssen gesperrt werden. Man sollte auch über den Entzug des Wahlrechts und der Staatsbürgerschaft und über eine einstweilige Erschießung nachdenken.

Keine Evidenz oder: Wir, die guten Pinkswasher

Sehr hübsch: Das ehemalige Nachrichtenmagazin widmet eine Seite den Ergebnissen einer wissenschaflichen Studie, die belegt: „Das generische Maskulinum ist mehr als 1000 Jahre alt. Befürworter des Genders bringt das in Erklärungsnot.“

Falsch. Mit solchen Leuten kann man nicht argumentierten. Das ist wie mit Esoterikern, wie wollen, dass man Globuli fresse.

Aber beim Gendern gehe es um mehr als nur Sprache. Das demonstrative Bemühen um Geschlechtersensibilität sei längst zum „funktionalen Pride-Design“ geworden, sagt Ewa Trutkowski. Fernab der sprachlichen Realität weiter Teile der Bevölkerung biete es Unternehmen, Journalistinnen und Politikern eine bequeme Möglichkeit, sich als fortschrittlich, achtsam oder moralisch gut zu inszenieren. Solcherlei »Pinkwashing« funktioniere auch und gerade dort, wo Frauen für dengleichen Job schlechter bezahlt als Männer und die Verantwortlichen „bis zum Hals im Gender-Pay-Gap stecken“.

Carrao de Palmarito oder: Yahoo in den Llanos, revisited

Die Fotos eines Reiterspiels habe ich 1998 in dem winzigen Ort Palmarito in den südlichen Llanos von Venezuela gemacht (vgl. 09.10.2012). Am Vortag durften die jüngeren Leute üben, wie man einen Stier einfängt und zu Boden bringt. Am nächsten Tag waren dann die „Profis“ dran. Das Schauspiel war unblutig, und den Tieren geschah nichts.

Ich habe ein wenig herumrecherchiert – vermutlich war es die Carrao de Palmarito. Die typische Musik der Llanos, die überall ununterbrochen gespielt wurde, ist eine Art „Country“ auf venezolanisch, und die Männer sahen auch so aus. Offensichtlich bin ich immer noch der einzige Ausländer, der davon Fotos hat. (Es gibt noch ein anderes Palmarito am Maracaibo-See.)

Vom Opium zum Heroin – Papaver somniferum macht Karriere

Vom Nepenthes zur Hexensalbe

(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)

Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, war voll auf Turkey. Und das während eines Feldzuges gegen die barbarischen Markomannen und Quaden! Er fühlte sich hundeelend und war kaum imstande, den taktischen Erörterungen seiner Kommandeure zu folgen. Dabei gab es keinen Grund, besorgt zu sein: Die römischen Legionen, überlegen in militärischer Taktik und Logistik, eilten im zweiten nachchristlichen Jahrhundert im Einzugsgebiet der Donau von Sieg zu Sieg.

Der Leibarzt des Feldherrn, der Grieche Galenos aus Pergamon, untersuchte den kaiserlichen Patienten zum wiederholten Male. Die Symptome: eine triefende Nase, allgemeine Depressionen, Gliederschmerzen, Schlafstörungen, sporadisches Erbrechen. Die langandauernde Verstopfung, die den hohen Herrn schon seit Jahren plagte, war einem lästigen Durchfall gewichen. Galenos kannte das Gegenmittel – Theriak. Nur hatte man offenbar zuwenig davon aus dem fernen Italien mitgenommen.

Marc Aurel pflegte täglich eine Dosis in Bohnengröße zu sich zu nehmen, des Geschmacks wegen gemischt mit Wein, Wasser oder Honig. An die wichtigste Zutat des Medikaments, den Saft der Mohnkapseln – Opium -, war vor Ort schwer heranzukommen, nicht weil die Germanen schon damals ein rigides Betäubungsmittelgesetz gekannt hätten, sondern weil sie sich lieber mit Alkohol berauschten.

Den Aufzeichnungen Galens, wie er später genannt wurde, verdanken wir die erste Krankengeschichte eines Opium-Abhängigen in der Antike. Ursprünglich hatte der Römerkaiser den Theriak, den sein Arzt mit rund vierzig Prozent Opium angereichert hatte, zur Immunisierung und prophylaktisch gegen allgemeine Beschwerden genommen. Da die Wirkung aber mit der Zeit nachließ, musste er die Dosis steigern – mit Auswirkungen auf seine Schreibtischtätigkeit. Aurel wurde bei der Arbeit des öfteren vom Schlaf ergriffen. Er habe, so Galen, daher angeordnet, das Opium vom Theriak zu trennen. Nun aber brachte der Kaiser die Nächte schlaflos zu und war gezwungen, nicht zuletzt, weil er «an den Mohnsaft gewöhnt war», diesen dem Theriak wieder zuzufügen. Immer wenn er von seinen Eroberungszügen heimkehrte, verlangte es ihn ausdrücklich nach der richtigen Zusammenstellung «nach alter Gewohnheit der kaiserlichen Leibärzte». (1)

In der Tat eine sehr alte Gewohnheit! Theriak war eine vereinfachte Variante des Mithridats, genannt nach dem König Mithridates VI. Eupator Dionysos von Pontus. Dieser hatte im zweiten vorchristlichen Jahrhundert nicht nur den Römern an der nördlichen Schwarzmeerküste erbitterten Widerstand geleistet, sondern sich durch medizinische Experimente mehr als eine Fußnote in der Geschichte gesichert: Auf der Suche nach einem Gegengift, vor allem gegen Schlangenbisse, mixte er ein halbes Hundert Ingredienzen zusammen. Er probierte dieses Gebräu an den Staatsgästen und seinem Freundeskreis aus, der sich schlagartig verkleinerte. Ein Fünftel des Mithridats bestand aus dem Milchsaft der Köpfe des Papaver selvaticum, heute bekannt als Papaver somniferum, zu deutsch Schlafmohn.

Diese Pflanze gehört schon mindestens seit dem zweiten Jahrtausend v. Chr. zum Kulturgut der Menschheit. Eine minoische Göttin, deren Statue bei Heraklion gefunden wurde, trägt auf dem Kopf einen Kranz aus Schlafmohnkapseln. Ihr Gesicht, wahrscheinlich um 1400 v. Chr. von einer unbekannten Künstlerin erschaffen, hat einen ekstatischen Ausdruck. Schon auf den ältesten babylonischen Tonzylindern finden wir Mohnkapseln als Attribute des Göttlichen.

Wir wissen nicht, ob Mithridates sich an stillen Abenden von den Gesängen der Odyssee erbauen ließ. Vielleicht suchte er nur nach dem Wundertrank Nepenthes, der in keiner Geschichte des Opiums fehlen darf: Die schöne Helena, davon berichtet das homerische Epos, habe den Wein, wovon die antike Männerrunde kostete, mit einem «Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis» gewürzt. Der Effekt der «künstlich bereiteten Würze» soll erstaunlich gewesen sein und gleicht dem des Opiums aufs Haar. Im vierten Gesang der Odyssee heißt es: «Dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen, War ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben, Würde vor ihm sein Bruder und sein geliebter Sohn auch Mit dem Schwerte getötet, daß seine Augen es sähen.»

Wer Nepenthes zu sich nimmt, bleibt cool, selbst dann, wenn die Liebsten dahingemetzelt werden. Dieser altgriechische Tranquilizer wurde so berühmt, dass Generationen von Ärzten versuchten, dem Rezept des Gebräus auf die Spur zu kommen.

Öffentliche Theriak-Zubereitung in Venedig 1512.

Das Mithridat fiel dem römischen Feldherrn Pompejus in die Hände, der über dessen Wirkung offenbar so viel Gutes hörte, daß er es seiner Feldapotheke einverleibte. Spätere Militärärzte differenzierten zwischen Mithridat und Mekon rhoias (von Mekone, dem ersten Mohnanbaugebiet Griechenlands), das zum Teil aus Gartenmohn hergestellt wurde: Fünf oder sechs Köpfchen fein gestoßener Samen förderten, zusammen mit drei Bechern Wein, den Schlaf. Häufig findet man aber die Warnung, schon in Erbsengröße wirke die Droge hypnotisch, ein Übermaß führe zum Exitus. Mekonit, der Preßsaft der Köpfe und der Blätter, sei weniger stark als das durch Anritzen gewonnene Opium, Dakryon («Träne») genannt.

Der Leibarzt des Kaisers Claudius, Scribonius Largus, hinterließ in einem Rezeptbuch den Rat, man solle der Drogenmixtur Mekonium unbedingt «wirkliches Opium» hinzufügen, «welches nur aus dem Milchsaft der Köpfe und nicht aus dem Saft der Blätter von papaver selvaticum gewonnen wird, wie die Händler es tun, um bei diesem Gegenstand einen Profit zu haben. Ersteres [Opium] nämlich wird mit großer Mühe und nur in geringer Quantität hergestellt, dieses [Mekonium] dagegen mit Leichtigkeit und im Überfluss.»

Der Arzt Andromachus der Ältere, der sich um Claudius‘ Nachfolger Nero kümmern mußte, ließ dieses und jenes weg, streckte es mit anderen Substanzen und nannte das Gemisch Theriak, wahrscheinlich nach dem griechischen theriakos: «wilde, giftige Tiere betreffend». Nero soll täglich einen Viertelliter davon getrunken haben, schreibt Hans-Georg Behr in seinem Standardwerk Weltmacht Droge zum Thema. «Eine Dosis, die nur ein hochgradig Süchtiger zu überleben imstande ist.»

Französisches Theriakgefäß (1782)

Auch Kaiser Titus konnte nicht damit umgehen und starb an einer Überdosis. Aus der Zeit Trajans ist überliefert, dass schon damals Opiate gestreckt wurden, neben harmlosen Stoffen auch mit unappetitlichen Substanzen wie natürlichem Gummi und Schmierfett. Zu Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhunderts hatte man im kaiserlichen Palast mehr als 17 Tonnen Opium gehortet. Als Diokletian Höchstpreise für Drogen festsetzte, kostete eine Einheit Haschisch 80 Denare, Opium aber 150.

In der klassischen Antike war Mohn bzw. Opium aber weniger als Rauschmittel beliebt. Die medizinische Indikation überwog. Um sich in Ekstase zu versetzen, benutzten die Griechen das Nachtschattengewächs Bilsenkraut (Hyoskyamus oder Saubohne) (3) und die Alraune (Mandragora), mit der sich die Zauberin Circe die Männer gefügig machte. Die Alraune wuchs nach alter Legende auf der Insel Hypnos, einem Reich dunkler Träume, wo Mohn wuchert und «Mandragoren blühen, umflattert von stillen Schmetterlingen, den einzigen Vögeln des Landes» (2). Mandragora galt auch als eine Pflanze, mit der man sich in ein Tier verwandeln konnte: Der Rausch löste die Grenzen der bewussten Identität auf. Im Traum oder durch Halluzinationen kommunizierten die Drogen-Konsumenten mit der Götter- und Tierwelt.

Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)

Auch der legendäre Globetrotter Odysseus scheint seine Angst vor dem einäugigen Zyklopen mit Drogen betäubt zu haben: Bekanntlich wurden seine Gefährten in Schweine verwandelt – vielleicht ein diskretes Wortspiel mit dem Hinweis auf die Schweine- oder Saubohne. Die Gesänge des homerischen Heldenepos wirkten, was ihre Hinweise auf Drogengebrauch angeht, bis in die frühe Neuzeit. Noch 1648 nannten die Einwohner des französischen Toulouse ein Präparat aus Saubohnen bzw. Bilsenkraut und Opium thebaicum (das griechische Theben war ebenfalls ein wichtiges Anbaugebiet für Mohn) Nepenthes – nach dem Wundertrank der Helena.

Zweifellos war die tödliche Wirkung einer Überdosis Opium bereits im Altertum allgemein bekannt. Deshalb versuchte man, den Saft mit anderen, schwächeren Substanzen zu verfeinern. Gaius Plinius Secundus der Ältere (23-79 n. Chr.) listet die Risiken in seiner «Naturgeschichte» auf. Der Vater eines Konsuls, der an einer unheilbaren Krankheit litt, habe sich mit Opium umgebracht, worauf einige andere Bürger es ihm nachahmten. Gaius Plinius gibt auch konkrete Tips, wie man feststellt, ob die Droge Fremdsubstanzen enthält – mit der Flammenprobe. Das gilt heute noch: Den Unterschied zwischen Heroin mit hohem Reinheitsgrad, das geraucht werden kann, und gestrecktem Stoff, der nur für eine Injektion taugt, testen Fixer, indem sie ein Feuerzeug unter ein Stück Alufolie halten, auf dem sie das Heroin angehäuft haben. Knistert das erwärmte «H» oder verbrennt es mit schwarzen Rückständen, ist es verunreinigt.

Die arabischen Ärzte verordneten Opium, ebenso wie ihre römischen Vorgänger, vornehmlich gegen Husten, Schlafstörungen und Durchfall, aber in Kombination mit anderen Mitteln. Der Perser Avicenna Ibn Sina (980-1037) – bekannt aus dem Bestseller «Der Medicus» – hielt es für ein beruhigendes Hypnoticum, es bestünde aber aus Stoffen, die den Geist zerstören könnten. Damit hatte sein Zeitgenosse und Kollege mit dem schönen Namen Abu al-Rayhan Muhammed ben Ahmad al Biruni Erfahrungen. Ihm verdanken wir eine exakte Schilderung der Folgen des Opium-Missbrauchs: In Mekka hätten sich, so schreibt er, viele Leute an den täglichen Opiumgenuss gewöhnt, um Kummer, Verzweiflung und die Auswirkungen der Hitze besser ertragen zu können, sich einen längeren und tieferen Schlaf zu verschaffen und um Ausschweifungen zu verhindern (!) sowie Stimmungsschwankungen zu beheben. Sie begännen mit kleineren Dosen, die sie allmählich bis zu tödlichen steigerten.

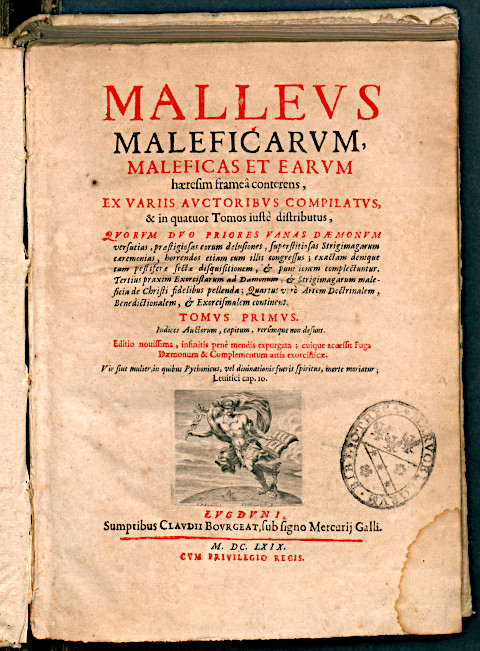

Opium fehlte in keiner Apotheke des Mittelalters als Heilmittel. Die populäre Pappelsalbe (Unguentum populeon) zum Beispiel enthielt Papaver. Eine der bedeutendsten pharmazeutischen Formelsammlungen, die bis ins 18. Jahrhundert gültig war, die «Antidotarium Nicolai» aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, beschreibt 29 Opiumpräparate und eine große Zahl weiterer Rauschmittel – bei insgesamt 140 Mitteln. «Über ein Drittel aller Präparate», so der Arzneimittel-Spezialist Heinz-Josef Kuhlen (2) in einem umfangreichen Buch über die Geschichte der Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel, «beinhalten also zumindest eine der Drogen mit narkotischer oder das Zentralnervensystem beeinflussender Wirkung.»

Doch nicht nur Mediziner und Pharmazeuten benutzten die heilsamen Wirkungen des Mohns, sondern auch diverse Finsterlinge. Aus dem Jahre 1376 stammt eines der ersten Rezepte für «K.O.Tropfen»: Das Schlafpulver benutzten «Gesellen, um Pilgrimen, wenn sie eingeschlafen sind, ihr Silbergeld zu rauben.» Enthalten waren in der Mixtur Samen von Bilsenkraut, Taumellolch, schwarzer Mohn und die Wurzel von Gichtwurz «zu gleichen Teilen» – die Wirkung des Gebräus muß durchschlagend gewesen sein. «Von diesem Pulver gib ihm in seine Suppe oder in seinen Trunk, und er wird alsdann schlafen, ob er will oder nicht, einen ganzen Tag oder mehr.»