Der Zwang zum Hauen und Stechen oder : Seigneural privileges

Quedlinburger Knüpfteppich, der nur noch in fünf Fragmenten vorhanden ist, ca. 1200, geknüpft mit so genannten spanischen Knoten, aus Hanf und Wolle, ursprüngliche Größe ca. 7,5 x 6 Meter. Die Motive stammen aus dem im Frühfeudalismus weit verbreiteten allegorisch-enzyklopädischen Lehrgedicht De Nuptiis Philologiae et Mercurii (die Hochzeit des Merkur und der Philologie) des römischen Schriftstellers Martianus Capella. Der Teppich war natürlich im Original knallbunt.

Thomas Labusiak u. Jaos Stekovics Kostbarer als Gold: Der Domschatz in der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg erwähnen die merkwürdige Tatsache, dass ein Teppich mit antiken – also weder christlichen noch hagiografischen – Motiven in der Stiftskirche ausgebreitet wurde. Vermutlich hat man den Inhalt einfach im religiösen Sinn umgedeutet.

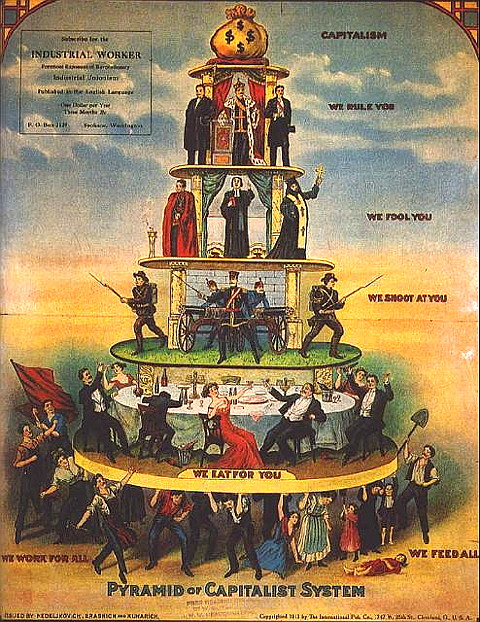

Die feudale Gesellschaft definiert sich durch den antagonistischen Gegensatz zwischen den Besitzern der Produktionsmitteln, den Eigentümern von Grund und Boden (aka Feudalherrn) und denen, die darauf arbeiten: Die feudalen Grundherrn sind permanent (und per Gewalt) bestrebt, sich den gesamten Surplus anzueignen, den die Bauern erwirtschaften. Die „biologische“ Schranke ist nur der Hungertod der Bauern.

Dieses „Streben“ darf man nicht psychologisch sehen; es ist analog zur kapitalistischen Charaktermaske gemeint. Die Individuen einer bestimmten Gesellschaft handeln als Funktion der unmittelbar gesellschaftlichen Formen von Arbeit. Sie können nicht anders – bei Strafe des Untergangs. Hieß es bei Marx über den Kapitalismus: „Je ein Kapitalist schlägt viele tot“, so ist das im Feudalismus wörtlich gemeint. Johannes Fried schreibt in Die Anfänge der Deutschen: Der Weg in die Geschichte über die damalge herrschende Klasse:

Was ihm von seinen Vorfahren überkam, war oft nichts weiter als ein Anspruch, den er gewöhnlich mit der Waffe in der Faust, realisieren musste, wellte er sein Recht und seinen Status wahren. Wer nicht kämpfte, ging unter; wer zur Waffe griff, riskierte ebenfalls „Leben und Gut“. (…) Die meisten der alten Adelsfamilien erloschen bis ins 12./13. Jahrhundert, nur wenige überstanden die Fremd- und Selbstdezimierung. (S. 132f.)

In einigen Teiles des frühfeudalen Europa bleiben Genossenschaften freier Bauern mit Überresten gentiler Organisation jedoch bestehen (vgl. Allmende)

Dazu ein paar längere Zitate von Rodney Howard Hilton, einem marxistischen britischen Historiker (natürlich kein deutscher Wikipedia-Eintrag), dessen „Kommentar zum Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus“ (1953/76) auf deutsch übersetzt in Feudalismus – Materalien zur Theorie und Geschichte (1977) publiziert wurde (vgl. die Rezension Rodney Hiltons: „The Transition from Feudalism to Capitalism“, 1978).

„In solchen Fällen (beispielsweise in England vor den dänischen Invasionen) sieht sich die Militäraristokratie, die selbst ihrem Wesen nach halb stammesmäßig organisiert ist, dem komplexen Problem gegenübergestellt, die Abgaben der Bauern, die früher freiwillig dem Stammeskönig gezahlt und nun dem Adel durch den König übertragen worden waren, in feudale Rente umzuwandeln und gleichzeitig diese Position eines Rentenempfängers dadurch zu stärken, dass sie die Kolonisation von unbebautem Land durch Sklaven, halbfreie Klienten etc. fördern. Zur gleichen Zeit gelangen in einigen Dörfern (…) infolge der Auflösung der Stammesgemeinschaft einige Bauernfamilien zu mehr Macht und Besitz als ihre Genossen und „treiben“ somit dem Status von Renten beziehenden Adligen zu. Andererseits war die römische Aristokratie in anderen Teilen Europas (im allgemeinen Italien, West- und Südgallien) dem Transformationsprozess zum Feudaladel seit dem 3. Jahrhundert erlegen. Ihre von Sklaven bewirtschafteten Latifundien wurden in von unfreien Bauern bewirtschafteten Grundherrschaften umgewandelt, wobei die unfreien Bauern zum Teil frühere Sklaven, zum Zeil abgestiegen freie Grundeigentümer waren. Diese Art der Ausbeutung wurde teilweise von den germanischen militärischen Eindringlingen (hospites) wie den Burgundern und Westgoten übernommen, die sich mit dem alten römischen Adel vermischten (…)

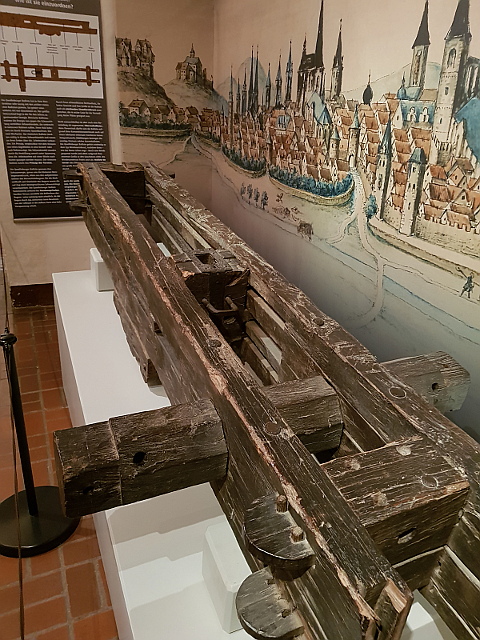

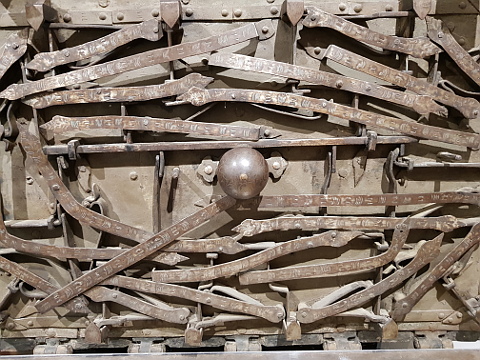

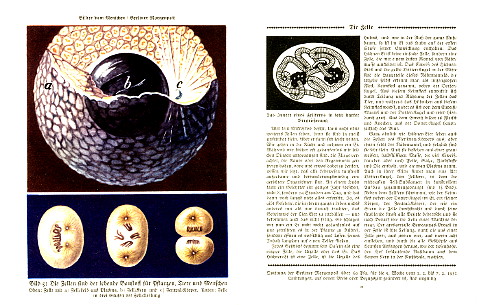

Quedlinburger Balliste (Windenarmbrust, 1335) (Wirkungsweise)

Um das 9. Jahrhundert – eine Periode, die von deutschen und französischen Historikern als Frühmittelalter bezeichnet wird – wurde die Feudalwirtschaft in Europa von Großgrundherrschaften dominiert. Die großen Grundherrschaften überzogen natürlich nicht einmal den größeren Teil des Territoriums im feudalen Europa, aber sie waren die bestimmenden Elemente der Wirtschaft. Die Rolle fortbestehender bäuerlicher Allodie oder der Grundherrschaft von Kleinadingen [wie etwa in Polen, B.S.] sollte bis zum beginnenden Niedergang der feudalen Produktionsweise keine Bedeutung erhalten,…

Zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert ging die Überführung in die Leibeigenschaft (enserfment) rasch vonstatten, aber im Laufe der Zeit wurde die rechtliche Stellung der Ausgebeuteten verschlechtert und vereinheitlicht. Die Entwicklung der Warenproduktion brachte Veränderungen in der Form der Rente hervor, so dass Renten in Form, von Naturalabgaben und Geld gegen Ende des 13. Jahrhunderts (mit Ausnahme von England) größtenteils die Rente in Form von unmittelbaren Abgaben abgelöst hatte, was ihrerseits eine Verbesserung des Rechtsstatus bewirkte. Aus verschiedenen Gründen, die mit der Entwicklung der Warenproduktion zusammenhängen (darunter sind die Zersplitterung der Bauernwirtschaften und die Entwicklung bäuerlichen Widerstandes gegen die Ausbeutung am bedeutsamsten), lockerte sich die direkte Aneignung der Rente, die den Bauernhöfen auferlegt war, aber der Gesamtbedarf nach Feudalrente seitens der Feudalherren wurde durch die Ausbeutung anderer herrschaftlicher Privilegien (seigneural privileges) und durch die Entwicklung von privaten und öffentlichen „Steuern“ aufrechterhalten.“ [Vgl. den Kampf zwischen der Äbtissin Hedwig und der Stadt Quedlinburg.

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

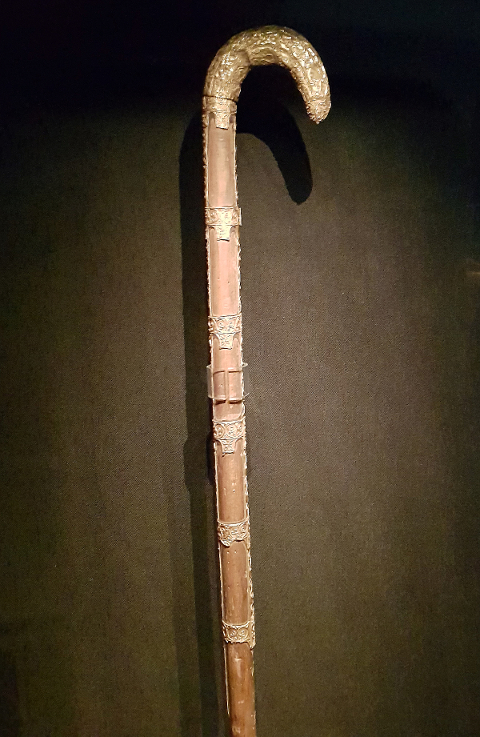

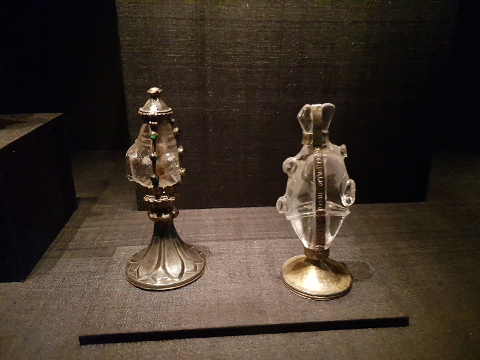

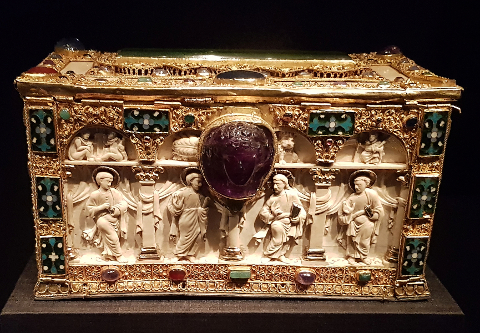

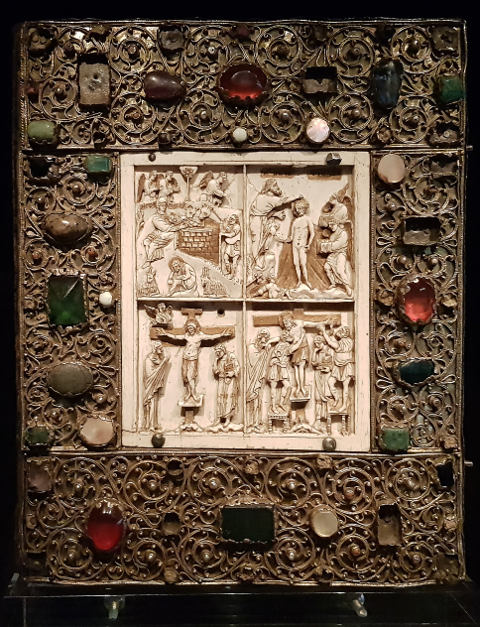

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)