Eine Sekunde über TikTok

Ich sage etwas zum Thema TikToK (ab Min. 1.18). Meinen Namen haben sie auch vergessen. Dann bin ich eben der ideelle Gesamtdatenschützer.

Ober Ost oder: Pioniere der Kultur

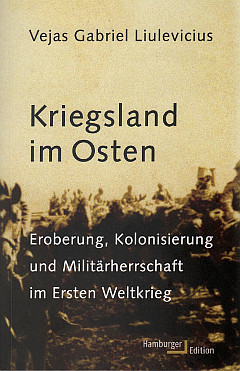

Ich lese gerade ein interessantes Buch von Vejas Gabriel Liulevicius: Kriegsland im Osten: Eroberung, Kolonialisierung und Militärherrschaft im Ersten Weltkrieg. Ich wollte eigentlich nur den exakten Frontverlauf im Osten zwischen 1916 und 1918 wissen, weil es online nur sehr schlechte Karten gibt.

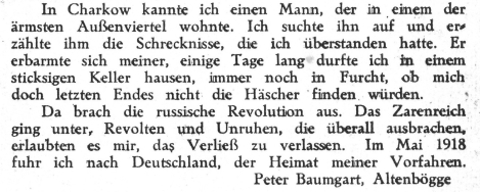

Der Hintergrund: Mein Großvater Peter Baumgart (1897-1979) ist während der russischen Revolution in Charkow (heute Charkiw) in der Ukraine zu Tode verurteilt worden, aus der Todeszelle geflohen und nach Deutschland geflüchtet. Darüber gibt es einen schriftlichen Bericht, der aber laut Aussage meiner Großmutter an einigen Stellen redaktionell bearbeitet worden ist – und nicht immer im Sinn dessen, was er ihr erzählt hat. Alle Details müssen also von mir überprüft werden – soweit wie möglich. Das ist in diesem Fall extrem schwierig, zumal ich versäumt habe, meinen Großvater danach zu fragen (worüber ich mich heute schrecklich ärgere).

Ich weiß weder, ob die Polizei des Zaren meinen Großvater (er hatte seinen Pass gefälscht) zum Tode verurteilt hatte oder die Bolschewiki. Das Jahr ist nicht überliefert. Die Zeitschiene:

Februar 1917 Februarrevolution in Russland, Abdankung des Zaren

Dezember 1917 Sowjetischer Angriff auf die Ukraine

26.12.1917 Sowjets erobern Charkiw

18.02.1918 Deutsche Truppen beginnen den Einmarsch in Sowjetrussland

18.04.1918 Deutsche Truppen besetzen Charkiw

Im Original des in der Familie überlieferten Berichts heißt es:

Ich vermute, dass er zusammen mit den deutschen Truppen auf deren Rückzug nach Deutschland (ins Ruhrgebiet) gelangte. Das kann ich nicht beweisen, aber angesichts der Tatsache, dass er mittellos war, auf der Flucht vor russischen Häschern und wegen der ungeheuren Entfernungen ist es kaum anders denkbar. Auch der Monat Mai passt.

Im oben genannten Buch habe ich, wie erwartet, eine aussagekräftige Karte gefunden. Ich wusste gar nicht, dass die deutsche Armee schon im 1. Weltkrieg bis an den Don gelangte.

Der Autor Vejas Gabriel Liulevicius ist der beste Experte zum Thema. Schon der Prolog hat mich überrascht. Seine zentrale These: Die Ostfronterlebnisse von 1914 bis 1918 bildeten den unerläßlichen kulturellen und psychologischen Hintergrund für das, was sich später in diesem blutigen 20. Jahrhundert noch ereignen sollte; sie formten die dafür notwendige Einstellung. Liulevicius spricht von der annexionistischen Begeisterung der Deutschen.

In einer Rezension heisst es:

Vom Ostfronterlebnis des Ersten zum Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs? Dies ist, zugespitzt formuliert, die Frage, die Vejas Gabriel Liulevicius in seiner Studie über die deutsche Militärherrschaft in Osteuropa aufwirft. Bis heute konzentrieren sich Historiker zumeist auf die Westfront. Die Kämpfe im Osten werden dagegen wenig beachtet, und selbst der Siegfrieden von Brest-Litowsk ist weitgehend vergessen.

Da ist wieder typisch. Deutsche Historiker interessieren sich nicht für das Thema – außer natürlich Fritz Fischer, der hierzulande angefeindet wurde, im Ausland aber als der wichtigste deutsche Historiker des 20. Jahrhunderts galt. 1975 erschien dann von Norman Stone The Eastern Front 1914-1917 und danach nur noch kleinere Werke. Bis heute existiere, so Liulevicius, noch kein klares Bild, was die Geschehnisse im Osten bedeuteten.

Während sich die Soldaten an der Westfront im unerbittlichen Sperrfeuer der modernen, industriellen Kriegsmaschinen in die Schützengräben kauerten, waren die deutschen Soldaten im Osten mit einer feindlichen Natur konfrontiert, mit der anhaltenden Präsenz der Vergangenheit, mit einem Kriegsschauplatz, der von Tag zu Tag weniger modern schien, und mit den kulturellen Besonderheiten der sie umgebenden einheimischen Völker. Diese besondere Form der Kriegführung und die alltäglichen Aufgaben als Besatzer und als Vollstrecker der militärischen Utopie‚ die die Soldaten unter dem permanenten propagandistischen Sperrfeuer zur kulturellen Mission der Deutschen in Ober Ost zu realisieren hatten, hinterließen bei ihnen tiefe Spuren. Ein Leutnant faßte seine Erlebnisse an der Ostfront in einer Haßtirade zusammen, bei der die in seiner Erinnerung gespeicherten verstörenden Bilder aus ihm herausquellen. Es war, so schrieb er, „innerstes Rußland, ohne Abglanz mitteleuropäischer Kultur, Asien, Steppe, Sumpf, raumlose Unterwelt und eine gottverlassene Schlammwüste“. Paradoxerweise konnte eine so pauschale Ablehnung durchaus mit Kolonisierungsambitionen einhergehen, mit dem Bestreben, die „Unkultur“ der eroberten Länder und Menschen zu überwinden. In einem anderen Bericht heißt es zum Beipiel, die deutschen Soldaten seien wahre „Pioniere der Kultur“: „So Wird der deutsche Soldat, bewußt oder unbewußt, ein Lehrmeister in Feindesland“ mit dem Auftrag, Ordnung und Entwicklung zu bringen. Beide Sichtweisen entstanden im Kontext des Krieges aus dem Ostfronterlebnis. Selbst Während man ihn ausbeutete und Pläne zu seiner Umgestaltung vorbereitete, fürchtete man den Osten. Diese disparaten Perspektiven verschmelzen zu einem Bild vom Osten, das aus dem Fronterlebnis und den Realitäten, der Praxis und den Illusionen der deutschen Okkupationspolitik in Ober Ost hervorging.

Wieder was gelernt.

Der Schuster, pentecostal-Version

Ich muss die geneigten Leserinnen und wohlwollenden Leser um Verständnis bitte, dass ich sie mit unwichtigen Details aus längst vergangener Zeit belästige, aber ich habe mein eigenes Reisetagebuch seit 1984 – soweit ich mich erinnere – nicht mehr gelesen. Für mich ist das spannend und interessant. Foto oben: Der Zug von Aiquile nach Cochabamba in Bolivien – die Reisenden, die sich den Fahrpreis für einen Sitzplatz nicht leisten können, nehmen auf dem Dach Platz.

Aus meinem Reisetagebuch, Mai 1984:

Aiquile ist ein kleines Nest mit einer staubigen Hauptstraße, einer hübschen Plaza und vielen Häusern aus den 30-er Jahren, deren oberes Stockwerk hervorsteht – have seen better days. [Am 22.05.1998 wurde Aiquile durch ein Erdbeben fast komplett zerstört.]

Der Schnaps ist zwar billig, aber schmeckt nicht. Wir gönnen uns productos Dittmann [vgl. Foto unten – ich habe lange gesucht, um herauszufinden, was ich damals meinte] für acht DM Würstchen, Senf und selbstgemachten Kartoffelsalat, was allerdings wieder Durchfall verursacht. Eine freundliche junge Frau schenkt uns nach längerer, vergeblicher Eiersuche – in allen Geschäften gibt es nur ein Ei – ein Kilo Kartoffeln.

Am Bahnhof treffen wir einen unterhaltungsfreudigen Typen aus Cochabamba, der uns zu sich nach Hause einlädt. Am nächsten Morgen – natürlich weckt uns wieder niemand – schaffen wir es noch gerade rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen. Der Zug ist aus Holz, jedenfalls die secunda [Klasse], und es gibt noch reichlich asientos. [Wikipedia: „Des Weiteren war in Aiquile die Endstation der Bahnlinie von Cochabamba über Mizque. Diese Bahnlinie wurde dreimal pro Woche mit einem Ferrobus bedient. Die Reise nach Cochabamba dauerte mit dem Bus jedoch nur etwa halb so lange wie mit dem Ferrobus.“ Der Schienenbus muss also viel später gewesen sein, wir fuhren mit einem Zug aus Personen- und Güterwaggons.]

Das prägende Erlebnis der 12-stündigen Fahrt (250 Kilometer) ist das sterbende Kind neben uns und wie eine dicke Frau, die ständig frisst und ihr armes Kind, was sich verzweifelt mit dicken Backen wehrt, mit Reis mästet.

Der Zug steigt erst und fährt dann in das reiche Cochabamba-Tal. [Ich war zwei Mal in Cochabamba, 1980 und 1984. Der Film „Und dann der Regen“ von Icíar Bollaín spielt in Cochabamba.]

Einige Dörfer an der Strecke liegen recht schön, zum Beispiel Vila Vila [bedeutet „rot rot“ auf Aymara]. Andererseits durchmisst der Zug viele Schluchten und enge Serpentinen, so dass einem die Fahrt recht lang wird.

In Cochabamba gabelt uns unser Pentecostal-Schuster (wie wir morgens schon erfahren haben) wieder auf, und wir latschen durch die halbe Stadt zu seiner Werkstatt, „spartanisch“ eingerichtet – der typisch protestantische südamerikanische Junggeselle.

Der nächste Tag wird als der Tag der kleinen Einkäufe auf der feria in die Annalen eingehen: Eine kleine Waage, diverse kleine Messer, Flöten, Sandalen für B., schöne Postkarten, eine Buttercremespritzpistolenschachtel [ich weiß nicht mehr, wofür die gut war]…

Wir sitzen im Café, essen Schwarzwälder Kirschtorte und lesen in der Zeitung, dass die Lebenserwartung in Bolivien die niedrigste in ganz Amerika sei. Die Presencia ist voll von Putschgerüchten – der Präsident [Hernán Siles Zuazo] verdächtigt die empresas privadas etc..

Der Feria ist so riesig, dass wir uns fast den ganzen Tag dort aufhalten. Eine ganze Straße ist den Gringos [Touristen] gewidmet. Wir finden sogar im Eisentrödel Material für die Reparatur des Ofens (fast umsonst).

Auf der Post das übliche: die Frankiermaschine ist kaputt, estampillas no hay. Das Touristenbüro streikt wieder, oder immer noch, wegen nicht gezahlter Löhne.

11. Mai [1984] Letzter Tag in Cochabamba und wieder bzw. immer noch, jetzt aber verstärkt, beunruhigende Nachrichten und Putschgerüchte in den Zeitungen. Die reaktionäre Los Tiempos spricht sich dafür aus, dass der Präsident die neuen französischen Waffen den fuerzas armadas übergeben solle. Wir lesen auch, dass das Präsidium der deutschen Grünen nur aus Frauen bestehe. Aber das unserem Pentecostal zu erklären, ist nicht möglich, vermutlich auch, weil er gar nicht weiß, was ecológicamente ist. Es gibt aber offenbar seit zwei Jahren eine ökologische Bewegung in Bolivien. [Vielleicht ein Vorläufer der Partido Verde de Bolivia.]

Abends noch ein folkloristisches Konzent in einem Theater – alles Gruppen, die schon Schallplatten gemacht haben. Es gibt eigentlich drei verschiedene Stile: corazon – ein Macho oder mehrere mit Gitarren, dann mehr „indianisch“ mit einer anderen Art zu singen, eher melancholisch, und eine Art Männerchor (dubi dubi), der sich mit Trommelbegleitung originell anhört und ungemein technisch brilliert. Wir gehen um 22 Uhr, aber ich muss noch bis Mitternacht aus Höflichkeit mit unserem Schuster labern.

Cochabamba ist gesichtslos. Wenn wir das Café mit den Apfelstrudeln und der Schwarzwälder Kirschtorte nicht hätten, wüssten wir nicht, was wir noch machen sollten. Museen no hay. Kathedrale cerrado. (…)

Kaum ein Tag ist in Bolivien vergangen, an dem es nicht anstrengend oder interessant war oder an dem es etwas ganz Neues gab. Wir haben auch mit der Reisezeit und den [politischen] Ereignissen Glück gehabt. Ich kann es kaum glauben, dass wir fast die gleiche Zeit noch einmal vor uns haben. [Wir waren mehr als sechs Monate in Peru und Bolivien unterwegs.] (…)

22. Mai. Santa Ana de Alto Beni. Wir sitzen fest. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.

Qurikancha

Coricancha – der goldene Tempel der Inkas – nur die Grundmauern sind noch zu sehen. Mehr auf Wikipedia und auf Incarail: „Coricancha: the history of the most impressive temple in Cusco“. Fotografiert 1984.

Im Ophiuchus oder: Weiterhin gute Reise, Reisender!

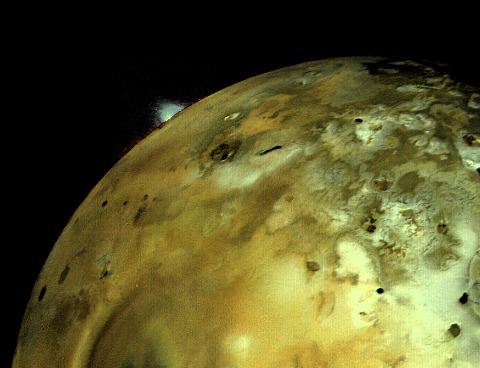

Vulkanausbruch auf Io (Mond des Jupiter)

Interessanter Artikel auf Heise über die Sonde Voyager 1:

Die NASA-Sonde Voyager 1 ist jetzt mehr als 150 Mal so weit von der Sonne entfernt wie unsere Erde. Das geht aus den Statusdaten der NASA hervor, abgesehen davon ist der Meilenstein weitestgehend untergegangen. Irgendwann im Verlauf des Donnerstags (MESZ) hat die Sonde demnach die Distanz von 150 Astronomische Einheiten (AE) zur Sonne erreicht und übersprungen. Voyager 1 ist seit 1998 das am weitesten von uns entfernte Objekt von Menschenhand, die Distanz zur Erde beträgt gegenwärtig knapp 149,5 AE. (Die Entfernung in Metern triggert jeden Taschenrechner. Ich kriege hier 2,243968061×10¹³.)

Die bisherigen Ergebnisse der Sonde sind – man muss es genau so sagen – faszinierend. Ich finde so etwas großartig und auch irgendwie rührend. Man möchte unwillkürlich das kleine Gerät beschützen auf der gefährlichen Reise ins Sternbild Ophiuchus auf dem Weg zu Giese 445.

Migrantisches

Manchmal möchte ich mir nur noch an den Kopf fassen. Wer Religion kritisiert, ist bei Grünen und Linken (!) gleich unten durch. Die Deutschtürkin Güner Yasemin Balci ist die neue Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln. Die BZ dazu:

„Frau Balci ist für Aussagen wie „Der Islam ist eine geladenen Waffe“ bekannt“, kritisiert die Neuköllner Linke.

Hintergrund: Vollständig lautet der Satz: „Religion kann eine Waffe sein – der Islam, so wie er heute von vielen interpretiert wird, ist aufgrund des Mangels an kritischer Auseinandersetzung eine geladene Waffe.“ Balci formulierte ihn in einem Aufsatz für den Cicero im Februar 2015, in dem sie für eine „zeitgemäße Lesart des Korans“ plädiert.

Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser für diesen Posten qualifiziert wäre. Offenbar hätten sich einige Grüne und Linke am liebsten eine Hijab-tragende Lesbe gewünscht, aber das gibt es vermutlich gar nicht.

By the way: Ist „migrantisch“ ein deutsches Adjektiv? Was bedeutet es genau?

Buntscheckige Vollidioten

Rund 17.000 Idioten marschierten durch Berlin. Wo sind die Sozialdemokraten Ebert, Noske und Zörgiebel, wenn man sie mal braucht?

Karl Marx zu einem ähnlichen Thema: „Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Mißständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Es gehören hierher: Ökonomisten, Philantrophen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art.“

Punch und Mai Tai an Pier und Fort

Am Hafen von St. George’s, der Hauptstadt Grenadas, (Kleine Antillen) während der Revolution 1982.

Aus meinem Reisetagebuch, März 1982:

Wir feiern die sechs Monate Reisedauer am Turtle Bay, trinken Planters Punch, essen Callaloo-Soup und Dolfin. Der Kellner erstaunt durch seine Höflichkeit und eigene Vorschläge, ebenso wie die Kellnerin in Carengi’s Eis-Restaurant, wo wir Schokoladeneis und Mai Tai mit Blick auf den Hafen genießen. In der Dunkelheit wanken wir „nach Hause„.

Der Hafen wird erst richtig schön, wenn die vielen bunten, teilweise recht großen Holzschiffe anlanden und ihre Güter entladen. Segelschiffe! Das Wasser im Hafen ist so klar, dass man die Fische herumschwimmen sieht.

Fort George (Foto unten links am Bildrand, oberhalb des Hafens) ist jetzt Hauptquartier der People’s Revolutionary Army. Eine grimmige uniformierte Lady verwehrt Eintritt und Fotos…

Zum x-ten Mal: Gendern

The European: „Die Gender-Sprachregelung ist verfassungsfeindlich“.

Ich selbst gehöre zu den Dissidenten und weigere mich konsequent, zu „gendern“, und sehe völlig davon ab, meine Studenten zum Gebrauch der neuen Normen zu nötigen. Sollten mir deswegen meine Lehraufträge gekündigt werden, würde ich hocherhobenen Hauptes aus der Akademie gehen und sagen „Das ist kein demokratischer Ort.“ Denn Gender-Deutsch ist nicht nur umständlich, sondern auch verfassungswidrig, da es weder demokratisch zustande kam, noch dem Geist des Grundgesetzes entspricht.

Man muss das Thema nicht so pathetisch sehen. Ich kann die Haltung der Autorin Dr. Claudia Simone Dorchain aber nachvollziehen: Als ich noch an der Uni lehrte, hätte ich mich genau so verhalten. Ich hatte nur das Glück, dass meine – mehrheitlich weiblichen – Studenten sich ohnehin gegen das „Gendern“ aussprachen.

Dolchstoß oder: Revolution von oben

Ich lese gerade nebenbei von Sebastian Haffner Der Verrat: Deutschland 1918/1919

Ich lese gerade nebenbei von Sebastian Haffner Der Verrat: Deutschland 1918/1919. Haffner schreibt feuilletonistisch, daher sind seine Bücher gut zu lesen, mit dem Nachteil, dass die Quellen selten angegeben werden, und dass er, wie bei bürgerlichen Historikern ebenfalls üblich, oft psychologisiert (man dürfte auch sagen: herumspekuliert) und Geschichte eher nach der Maxime analysiert, dass „große Männer“ sie machten.

Dennoch sind Details interessant und überraschend – hier der 29. September 1918, am Vorabend der „Revolution“ (mit Absicht in Anführungszeichen). Erich Ludendorff, der de facto die Regierung führte und Minister nach seiner Wahl eingesetzt oder entlassen hatte, erkannte, dass die militärische Niederlage an der Westfront drohte. Das hatte bis dahin niemand für möglich gehalten. Ludendorff votierte für ein sofortiges Waffenstillstandsangebot an US-Präsident Wilson und für eine Parlamentarisierung der Regierung.

Ludendorff war kein Vertreter der alten herrschenden Klasse, also des Adels, sondern vertrat, wie Haffner schreibt, „die neue bürgerliche Herrenklasse Deutschlands, wie während des Krieges die alte Aristokratie mehr und mehr beiseite drängte….“ Sein Plan sei gewesen, um das Militär zu retten, den Parlamentarismus zu installieren, damit nach Ende des Krieges die „Demokraten“ den schwarzen Peter für den so genannten Dolchstoß in die Schuhe geschoben bekamen. „Um aber die Ehre der Armee zu retten, mußte das Waffenstillstandsgesuch von der Regierung ausgehen, nicht etwa von der Obersten Heeresleitung. Es mußte politisch motiviert werden, nicht militärisch.“

Das war mir bisher nicht so klar gewesen. (Interessant: Wikipedia gibt zu diesem – in der Forschung umstrittenen Punkt – nur englische Quellen an.) Eine Mehrheit im Reichstag, seinen Plan anzunehmen, konnte nur garantiert werden, wenn man auch die (damals gespaltene) SPD mit ins Boot nahm.

Haffner zitiert aus der Erinnerungen einiger Beteiligten, unter anderem auch Paul von Hintze, den Stellvertreter Ludendorffs.

Ludendorff hatte anscheinend zunächst nur an einen Eintritt von Vertretern der Sozialdemokraten, der Fortschrittspartei und des Zentrums in die bestehende Regierung gedacht, um das plötzliche Friedensangebot und Waffenstillstandsgesuch zu motivieren. Das genüge nicht, meinte Hintze. Angesichts der „katastrophalen Wirkung für Heer, Volk, Reich und Monarchie“, die zu befürchten sei, müsse ein vollständiger, sichtbarer, dramatischer Systemwechsel erfolgen, eine Verfassungsänderung, eine „Revolution von oben„. (Der Ausdruck fiel zuerst in diesem Gespräch. Ob er von Hintze oder von Ludendorff als erstem gebraucht wurde, ist ungeklärt.) Ludendorff fürchtete zunächst, das Waffenstillstandsgesuch könne dadurch verzögert werden; aber dann machte er sich den Gedanken des Staatssekretärs schnell zueigen. Eine „Revolution von oben“ das leuchtete ihm ein…

Nun wird noch einmal klar, welche Rolle die Führung der Sozialdemokratie später spielen würde, wenn es darum ging, die Revolution abzuwürgen: die des nützlichen Idioten, der noch, wenn er am Schluss ebenfalls abserviert wird, „gern geschehen“ sagt.

Es kam, wie es kommen sollte: Nur die Konservativen* und die USPD waren dagegen. Das würde heutzutage eine Shitstorm der Ein- und Vielfältigen in sozialen Medien ergeben: Oha! Eine „Querfront“ der Rechten und extremen Linken!

________________________________

*Von Hintze war Sohn eines Kapitalisten, kein Mitglied der alten Aristokratie. Man sieht, dass es innerhalb der herrschenden Klasse starke Differenzen gab und diejenigen, die am flexibelsten reagieren, obsiegten. Wenn wir schon bei schrägen Vergleichen sind: Merkel als Charaktermaske ist Ludendorff und die „Konservativen“ die AfD.

Am Solimões also known as Amazonas und noch was zwischendurch [Update]

Der Amazonas, dessen Oberlauf in Brasilien Solimões genannt wird; hier der Anflug auf Leticia im Süden Kolumbiens (ungefähr hier).

Es ist zu spät, um noch etwas Kluges zu schreiben, etwa über das Förmchenweitwerfen zwischen Don Alphonso und Panorama und….

Das ist ja lustig. Ich wollte soeben etwas zu der Dame, die mir bis jetzt nicht wirklich bekannt war, auf Twitter nachsehen. Ich habe – soweit ich mich erinnern kann – noch nie etwas zu ihr gesagt oder geschrieben. Vielleicht blockt sie auch auch nur alle verdächtigen Personen rein prophylaktisch. Jetzt komme ich mir richtig gefährlich vor.

Der Don Alphonso scheint angepisst zu sein, so verbissen schreibt er gegen „Linksextremismus“ an, alsdaselbst er Frau Strobl dorthin eintüten will, unter Anspruchnahme ausgerechnet der üblichen Verfassungsschutzberichte. Da kann man nur zu Popcorn zm Single Malt greifen…

Altera pars antwortet ebenso schmallippig: „Was Panorama getan hat, nennt sich Verdachtsberichterstattung. Diese ist legitim, denn um Missstände aufzudecken, können und dürfen Journalisten nicht abwarten, bis Vorwürfe dienst-, straf- oder zivilrechtlich geklärt sind.“

Ach ja? Disagree, Eure Ehren. Das erinnert mich an den RBB und die Akte Lammel: Erst wird jemand in den Dreck gezogen, immer schon im Konjunktiv, es könnte ja sein usw., und dann, wenn dessen Lebensgrundlage zu bröckeln beginnt, fangen die Rechtfertigungen an, man dürfe das, und zum Schluss, wenn Gerichte nach den harten Fakten fragen, muss man jammernd alles zurücknehmen, wie im Fall Lammel.

Nein, so darf man das nicht, Panorama, obwohl mir das „Opfer“ herzlich egal ist. Der Bundeswehroffizier hat Jehova gesagt irgendetwas geliked, was böse ist. Da kann man nur das Haupt schütteln. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee zu recherchieren, was ich in den frühen 90-er Jahren im Usenet gepostet habe… aber keine Sorge: bei Panorama wissen die garantiert nicht, was das ist.

Ich rieche die deutsche Blockwart- und Denunziantenmentalität und mitnichten investigativen Journalismus. Wer sich Für- und Widerrede antun will: Don Alphonso überführt die Gegenseite der Lüge. Aber wen interessiert’s?

Jetzt sind wir vom Amazonas weit abgekommen. Back to zero. Aus meinem Reisetagebuch, Januar 1982, über den Flug von Bogota nach Leticia:

Die Handgepäckkontrolle im Flughafen von Bogota ist zum Schreien: Der Apparat bwz. Metalldetektor piept ununterbochen, weil sich alle Leute gleichzeitig durch die Sperre drängeln, während ein Sicherheitsmann verzweifelt an den Männern herumfummelt.

Die Maschine fliegt über Cali, das wir aber nicht zu Gesicht bekommen. Die Anden liegen unter einer fast geschlossenen Wolkendecke, die erst beim Erreichen des Amazonas aufreißt.

Die Unruhe unter den Passagieren wächst, der Faszination des riesigen, braunen, bis zum Horizont in großen Schleifen träge, breit und majestätisch sich windenden Flusses können sich nur wenige entziehen. Man sieht kaum Schiffe.

Kurz darauf, fast unerwartet, schon der Flughafen von Leticia. Die Hitze schlägt über einem zusammen, als wäre man gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen. Die Gepäckverteilung altertümlich – alles von Hand, und das bei der Temperatur! Auf dem Flugfeld steht eine alte Maschine mit völlig verbeulter Schnauze, nicht gerade zur Beruhigung der Fluggäste.

Wir marschieren bei brüllender Hitze mit den schweren Rucksäcken eine Viertelstunde bis nach Leticia und freuen uns ums andere Mal über unsere zweckmäßigen Hüte. Ein Hotel zu finden erweist sich als ungemein schwierig, fast alle sind voll. Ein Kolumbianer verweist uns auf Residencial Condominio (…), wo wir unterkommen. Ein ziemlich abgerissener Busche aus Manaus gibt uns eine Cola aus und seine Adresse….

Jetzt lausche ich noch ein paar Minuten Kate Liu, wegen der Nerven und so…

[Update] Die Deutsche Welle meint auch, sich einmischen zu müssen. „Seit einigen Tagen geht es auf Twitter heiß her zwischen „Don Alphonso“ und seinen Unterstützern auf der einen Seite und eher linksgerichteten, feministischen Usern und solchen mit Migrationshintergrund auf der anderen.“ Mehr muss man nicht lesen.

Ruhmreiche Dreizehn oder: Pizarro im Exil

Auch die mehrheitlich katholischen Peruaner hatten einen Fall von Bilder- bzw. Statuenstürmerei. Als ich 1984 in Lima war, stand das Reiterdenkmal für den spanischen Konquistador Francisco Pizarro, erschaffen vom US-amerikanischen Bildhauer Charles Cary Rumsey, noch vor der Kathedrale. Wie ich jetzt recherchiert habe, wurde das Denkmal 2003 an eine weniger exponierte Stelle umgesetzt.

Francisco Pizarro led a brutal and bloody campaign to conquer and subjugate the Inca empire. His expedition reached northern Peru in 1532, and he founded the city of Lima in 1535 which was going to become the capital of the Viceroyalty of Peru in 1541. Later in 1535 he entered the Inca capital of Cusco, thus completing his conquest of the Inca empire. Pizarro was murdered in Lima in 1541 by a fellow Spaniard as a result of political conflict among colonizers–which was a common feature of the Conquest.

Natürlich waren Pizarro und alle anderen Konquistadoren wie etwa der deutsche Nikolaus Federmann im heutigen Sinn Kriegsverbrecher. Aber das waren die Inkas auch. Man kann also schwerlich einen mehr oder weniger moralisch verurteilen. Julius Caesar war auch ein Kriegsverbrecher, wenn man die Schlacht von Alesia nimmt, machte er sich sogar des Völkermords schuldig.

Conservatives saw it appropriate to commemorate the founder of the city and to celebrate the colonial roots of contemporary Peru. They likened the Spanish conquest of Peru to the Roman conquest of Spain and argued that Peru in its essence was Spanish. Progressives viewed the monument as a symbol of colonialism and oppression and argued that Lima should not honor the destroyer of the Inca culture and oppressor and murderer of Peru’s indigenous people. They viewed Peru as a nation rooted in indigenous culture which survived centuries of efforts to eradicate it.

Da haben wir wieder das große Problem aller „Linken“ in Lateinamerika: Einerseits der völlig irrationale Nationalismus („patria libre“) und andererseits die reaktionäre Romantik, sich auf „indianische“ Wurzeln zu berufen, was auch immer das sei (wie der Leuchtende Pfad). Die armen Bauern der Anden sind ungefähr so „indigen“ wie die Niedersachsen „germanisch“ sind. Im Kapitalismus ist so etwas irrelevant.

Ich mag die peruanische Lösung: Der Konquistador wurde vom Sockel geholt und einen Park verbannt, wo man sich Gedanken darüber machen kann oder nicht, was man mit der historischen Figur anfangen will.

Mistgabel schwingenden Twitter-Tyrannen

Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. (Marc Aurel, Chef der herrschenden Klasse des römischen Reiches)

Im Tagesspiegel las ich (ganz ohne Gendersternchen) „Fair, objektiv, neutral – das war einmal! Wirklich? – Können Medien neutral sein? Muss Journalismus jeder Meinung eine Bühne bieten?“

Ich bin erstaunt, dass „Mainstream-Medien“ ein Begriff der Rechten sein soll? Das mag sein, aber ich nutze ihn – oder sollte ich besser „bürgerliche Medien“ sagen, was mir ohnehin mehr behagte, aber das des Marxismus unkundige Publikum mit offenem Mund staunend zurückließe? Oder: Journalisten haben einen Klassenstandpunkt und schreiben auch so. Und jetzt alle im Chor: Klassenstandpunkt? Was ist das?

Man kann nicht erkennend außerhalb des Erkennens stehen, einen Standpunkt des Objekts gewinnen, der nicht selbst wieder nur ein bloßer Standpunkt der erkennenden Subjekt-Objekt-Beziehung wäre. (Ernst Bloch, aber von dem stammt auch der Satz, den ich missbillige, weil zu religiös-eschatologisch: Ein Marxist hat nicht das Recht, Pessimist zu sein.)

Malte Leming zitiert Kathleen Parker von der Washington Post, und damit ist alles gesagt:

Man brauche nicht viel Mut, um sich einer Gang anzuschließen, eine Meinung zu unterdrücken oder eine Karriere zu ruinieren, schreibt sie. „Aber man braucht viel Mut, um sich alleine einer Welle von Mistgabel schwingenden Twitter-Tyrannen entgegenzustellen und den freien Austausch von Ideen zu verteidigen, auch wenn einige davon schlecht sind.“

Natürlich ist „Objektivität“ und sogar das hehre und von mir selbst oft zitierte Motto audiatur et altera pars nur eine Illusion, mit der ich mir selbst widerspräche, bestünde ich darauf, dass man die Herkunft aus einer bestimmten Klasse leugnen oder gar vollends ablegen könnte. Ich meine nicht Privates, sondern das, was in den Medien publiziert (werden darf und kann).

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens sein Facebook-Profil gelöscht.

Noch schlimmer ist „Ausgewogenheit“, die der Tagesspiegel anführt. Dennoch: Man sollte sich als Journalist an den Auftrag erinnern, den man hat, so pathetisch es klingt – und den hat das Bundesverfassungsgericht definiert:

Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muß er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung.

Ob das im Kapitalismus umzusetzen ist, bezweifele ich. Ich bin aber frei, zu schreiben was ich will, weil ich nirgendwo angestellt bin und das auch nie sein wollte – für den Preis, dass ich mit Journalismus allein nicht finanziell überleben könnte. Ich lese eigentlich nur konservative Zeitungen, weil ich bei allen anderen schon vorher weiß, was die meinen.

Wer Antisemit ist, ist übrigens nicht „links“, sondern der Teil des Gesäßes, den ich hier nicht benennen will. Musste mal gesagt werden.

Nun diskutiert mal schön da unten (könnte Heinrich Lübke gesagt haben).

Intihuatana oder: Im heiligen Tal

Die Fotos habe ich 1980 und 1984 im peruanischen Pisac gemacht, einer Bergfeste der Inkas, gut 30 Kilometer von Cusco entfernt – im „Heiligen Tal“ der Inkas am Rio Urubamba.

In der Mitte ist der Tempel, dort liegt der Intihuatana, ein mächtiger Felsbrocken, von dem die Inka glaubten, an ihm sei „die Sonne angebunden“. Er diente der astronomischen Beobachtung, wie auch vergleichbare Steine zum Beispiel in Machu Picchu.

Aus meinem Reisetagebuch, Januar 1980:

Pisac [rund 3.000 Meter hoch] ist nur ein kleines Dorf mit schönem Marktplatz und riesigen Bäumen. (…) Der Aufstieg zu den Ruinen bei praller Sonne ist ein „Akt“, obwohl Stufen bis fast nach oben führen. Der Weg führt fast immer dicht am senkrechten Fels entlang, einmal durch einen ca. zehn Meter langen Tunnel, um Felstürme herum, so dass die Aussicht von einem Moment auf den anderen wechselt.

Auf beiden Seiten zahlreiche und immer noch genutzte Terrassen, wohl noch aus der Inka-Zeit. Der ganze, ziemlich große Berggrat ist voller Ruinen, mehrere Wachtürme, eine ganze Stadt rund um den Hang, mehrere restaurierte Hütten mit Strohdächern, oben das Sonnenheiligtum mit dem berühmten Stein. Man kommt sich vor, wenn man herumläuft, als würde im nächsten Moment ein Inka um die Ecke kommen. Ringsum steile Felsen, die auch fast ganz mit Mauern bebaut worden sind. Verschiedene (?) Baustile nebeneinander, im Zentrum ein schwarzer, behauener Felsen, der ganz ummauert ist.

Ich bin sehr beeindruckt. Die Ruinen sind schöner als alle, die wir bisher gesehen haben – Felsquader wie in Sacsayhuaman. Kaum Touristen, nur ein paar Argentinier, die sich mit eine Frau anquälen, die einen Sonnenstich hat. Wir fahren mit einem LKW zurück [nach Cusco].

Aus meinem Reisetagebuch, Juli 1984

Pisac ist trotz des touristischen Einflusses klein geblieben. Jedes zweite Haus hat eine kleine Werkstatt, in der kleine Steine bemalt werden oder Schmuck hergestellt wird. Wir kommen in der Hospedaje Roma unter, einer üblen Absteige, deren einziger Vorzug aus einem Balkon besteht, von dem aus man das Treiben auf der Straßenkreuzung beobachten kann [Foto unten], wo die Wagen in alle Richtungen abfahren. [Das gibt es nicht mehr, aber ich habe die Perspektive mit Google Street View wiedergefunden: Links das Restaurant mit dem Balkon war es, wir haben da oben gestanden.]

Abends sind wir die einzigen Gringos in Pisac, auch morgens, bis die ersten Collectivos [Sammeltaxis] ankommen. Die Szenerie ist von Landwirtschaft geprägt, umrahmt von Bergen, die so ähnlich aussehen wie in Amantani, unten der Rio Urubamba, der wegen der Trockenzeit recht friedlich ist.

Wir brechen früh auf, allerdings auch zwangsweise, weil die Doña der Herberge nach Cusco fahren will – und das schon um sieben Uhr früh. Später sind wir froh darüber. Der Markt, vorwiegend Gemüse, ist täglich, das touristische Zeug kann man fast alles vergessen.

Ich erinnere mich [ich habe das ein paar Tage später aufgeschrieben] an einen riesigen Baum, der mit seinen Parasiten wie eine Trauerweide aussieht, an die zum Teil restaurierte koloniale Kirche, die fast immer geschlossenen Cafés für Touristen, die engen Gassen, die alle rau gepflastert sind, und das Denkmal für einen Kaziken Pisacs, der wegen seiner führenden Rolle beim Aufstand Tupac Amarus 1780 getötet wurde. [Ich habe kein Foto gefunden, vielleicht das auf tripadvisor.com?]

Der Aufstieg zu den Ruinen geht recht mühelos. Pisac besteht aus vielen Teilen, die kein geschlossenes Ganzes bilden, die aber teilweise von einer Mauer umgrenzt werden und sich theoretisch ergänzen. Stelen, an den unmöglichsten Stellen, runde Wachtürmchen, die einen guten Blick auf die Täler ermöglichen, in größerer Höhe Gruppen von Wohnhäusern. wie Reihenhäuser am Hang, eng übereinander gebaut.

Auf halber Höhe des Hangs erhebt sich die alte Stadt Pisac, symmetrisch, harmonisch, aber klein. Die mit Wellblech gedeckten Hütten der Parkwächter verstecken sich schamvoll hinter hohen Büschen.

Noch höher auf dem Grat des Tempelbezirks unterschiedliche Formen der Steinbearbeitung und -stile nebeneinander: Große Quader wie in Cusco und Sacsayhuaman als Basis, perfekt behauene kleinere Steine

für’s Mauerwerk, in Rundungen der natürlichen Form der Felsen folgend, bröckeliges Stückwerk offenbar für die weniger wichtigen Bauten, der schwarze Fels von einer Art Turm umgeben.

Der Weg führt von einer Seite des Grates zur anderen, und immer wieder gibt kleine Abzweigungen un kleinen Häuschen, die wie Nester am Hang kleben. Wir entdecken eine perfekt der Körperform angepasste steinerne Bank, die aus einem einzigen Stück Felsen gehauen worden ist. (…)

Den ganzen Morgen sind wir allein in den Ruinen. Gegen Mittag taucht eine Horde gutbeschuhter Schweizer auf, vor denen wir nach unten fliehen.

Gendersprache, xtrem

Demnächst schr&$BPIeiben* wir alle LTMBSQörter-cis/innen nur noch in EKll_indigenenInnen/transDFV-englischen Abkürzung*^#@innen und in Colo(u)r. 然后请用普通话。

Aber mal im Ernst – für mich sind diese reaktionären kleinbürgerlichen GestaltInnen einfach nur gestört. Und wer mich „weiß“ nennt, den bitte ich das zu beweisen, oder ich nenne ihn und sie ein verdammtes Rassistenpack.

Gerda Taro oder: Die Wahrheit ist das beste Bild

1936 beschlossen die faschistischen Achsenmächte zugunsten der Putschisten unter Franco in den Spanischen Bürgerkrieg einzugreifen.

Ein Jahr später, am 26. Juli 1937, starb die deutsche Fotografin Gerda Taro (Gerta Pohorylle), die zusammen mit Robert Capa die Gewalt des Spanischen Bürgerkriegs dokumentierte.

Als Jüdin und Sozialistin verfolgt, wegen Flugblattaktionen kurzzeitig inhaftiert, musste sie 1933 ins französische Exil gehen. Nach dem Militärputsch 1936 ging sie nach Spanien.

Bei Villanueva de la Cañada wurde Gerda Taro während eines Angriffs der deutschen Legion Condor am 25. Juli 1937 durch ein Missgeschick bei der Evakuierung von einem republikanischen Panzer überrollt. Sie starb am nächsten Tag im Lazarett.

Eine Ausstellung mit Werken Taros in Leipzig wurde 2016 zerstört.

Földalatti

Földalatti ist das einzige finno-ugrische Wort, das ich kenne. Die Metró Budapest wurde schon 1896 eröffnet. Fotografiert am 23.11.2003.

Alte Rivalitäten, reloaded? [Update]

Letzte Vorstandsitzung des DJV Berlin-JVBB (Symbolbild)

Der Flurfunk des RBB meldet: Der gesamte Vorstand des DJV Berlin-JVBB ist schon wieder zurückgetreten. Der Vorstand des fusionierten Berliner Journalistenverbands war erst am 11. Januar diesen Jahres gewählt worden.

Angeblich ging es beim vereinsinternen Hauen und Stechen vor allem um das Interview mit Kalbitz, der Reaktion des Verbandes darauf und einen Artikel der Berliner Zeitung zum Thema.

[Update]

Berliner Zeitung: „Der Vorstand des Berliner Journalistenverbands tritt zurück

Anlass ist der vorstandsinterne Streit um das umstrittene RBB-Sommerinterview mit dem Rechtsextremisten Andreas Kalbitz. Auch ein Bericht der Berliner Zeitung zu dem Vorgang spielte eine Rolle.“

„Die Gründe für den Rücktritt gehen jedoch über das umstrittene RBB-Sommerinterview weit hinaus: Sowohl Walther als auch Oppermann und Enderle gehörten einst dem JVBB an, der erst zu Jahresbeginn mit dem DJV Berlin zum DJV Berlin JVBB fusionierte. Offenbar gab es aber auf Vorstandsebene gravierende Differenzen zwischen den Mitgliedern der beiden Vorgängerverbände, die nun beim Streit um das Kalbitz-Interview offen zutage traten.“

Rudel und Schwarm

Lateinamerikanische Postausgabe – vermutlich aufgenommen in Lima, Peru, entweder 1979 oder 1984.

Kluger Artikel auf Telepolis: „In Sozialen Medien wirkt eine Dynamik, die sehr viel älter ist als Twitter oder Facebook“.

„Deshalb neigen Nutzer bewusst und unbewusst dazu, ihre Beiträge so zu gestalten, dass sie möglichst viel Aufmerksamkeit, Zustimmung und Weiterverbreitung erreichen. Ein sehr einfacher Weg dazu, der auch ohne kreatives Talent gangbar ist, ist die Empörung. Sie tendiert dazu, ein Phänomen zu erzeugen, das einerseits einem Schwarm und andererseits einem Rudel ähnelt. Einem Schwarm, weil es sich ohne zentrale Führung selbst bildet und gleich agiert, da sich seine Teilnehmer gegenseitig Belohnungserlebnisse liefern. Und einem Rudel, weil dabei häufig ein einzelnes Individuum attackiert wird.“

Elias Canetti schreibt in Masse und Macht über die „Hetzmasse“: „Ein wichtiger Grund für das rapide Anwachsen der Hetzmasse ist die Gefahrlosigkeit des Unternehmens. Es ist gefahrlos, denn die Überlegenheit auf seiten der Masse ist enorm.“ (…) Ein gefahrloser, erlaubter, empfohlener und mit vielen anderen geteilter Mord ist für den weitaus größten Teil der Menschen unwiderstehlich.“

Damit ist heute auch der „soziale Mord“ durch virtuelle Shitstorms gemeint, die durch die Anonymität der Denunzianten noch attraktiver wird. „Alle Formen der Hinrichtung hängen an der alten Übrung des Zusammen-Tötens. Der wahre Henker ist die Masse, die sich um das Blutgerüst versammelt. (…) Der Abscheu vor dem Zusammentöten ist ganz modernen Datums. Man überschätze ihn nicht. Auch heute [„Masse und Macht“ erschien 1960) nimmt jeder an öffentlichen Hinrichtungen teil, durch die Zeitung.“

Oldtimer

Fotografiert im Dezember 1979 in Lima, Peru. Ich weiß aber nicht, welche Automarke das ist.