YASUKE, DAIMOS UND SAMURAI [II]

Fotos: Fachwerkmuseum im Ständerbau, Quedlinburg.

Jetzt wird es kompliziert. Wir überdenken auf die Schnelle, eingedenk der ursprünglichen Frage, was die Zukunft bringen könnte, zwei Jahrtausende. Anders geht es nicht. Vermutlich sind wir der historischen Erleuchtung schon nahe, wenn wir die richtigen Fragen stellen? (Ich höre es raunen: Was zum Teufel hat ein Fachwerkhaus mit den Samurai zu tun?)

Zum Periodensystem der Elemente Gesellschaftsformen: Rein phänotypisch haben wir in Mitteleuropa 1. tribalistische Formen der Herrschaft in vorgriechischer Zeit. Danach 2. die Sklavenhaltergesellschaft (Sparta, Athen, Rom, wenn man die vorherrschende und dynamischste ökonomische Form nimmt), danach 3. Feudalismus, danach, als Vorstufe zur 4. ausgebildeten kapitalistischen Gesellschaft den Merkantilismus als Theorie, deren politische Form der Absolutismus ist.

Nochmal phänotypisch: In Japan fehlt Nummer zwei, aber der Feudalismus ist dort in seiner Struktur fast identisch. Komisch! Das Christentum ist also keinesfalls eine conditio sine qua non feudaler Herrschaft. Andererseits ist sowohl die Zeit zwischen dem Ende Roms und dem so genannten Hochmittelalter eine der Rituale, der Objekte, die Gesellschaft konstituieren und der oral history – genau wie in Japan und China.

Dennoch hat sich der Kapitalismus zuerst in Mitteleuropa entwickelt: Bedurfte es dazu der Vorstufe einer Ökonomie, die im wesentlichen darauf beruhte, dass Menschen, die arbeiteten, den Status eine Sache hatten (Sklaven)? Oder ist das ein historischer Zufall? Wenn das so wäre, fiele die These weg, der europäische „Weg“ sei auch der, an dessen Ende zwangsläufig irgendeine Form des Sozialismus stehe (was bekanntlich stimmt, aber der ist gescheitert, was die Sache nicht besser macht).

Ist also China die Speerspitze der Zukunft? Erst Staatskapitalismus, obwohl sozialistisch kostümiert, danach etwas, was man noch nicht so genau definieren kann, aber auf jeden Fall eine Art Planwirtschaft sein wird, inklusive Vergesellschaftung relevanter Branchen sowie kollektiver Eigentumsformen als Alternative zum kapitalistischen Privateigentum an Produktionsmitteln.

Wozu das Geschwurbel? Reminder – ich schrob schrieb am 24.07.2019 (Yasuke, Daimos und Samurai [I]): Das Thema ist für mich sehr interessant – insbesondere nach meinem Aufenthalt in Quedlinburg – und dient sozusagen als Vorarbeit zum Einen und Einzigen Wahren und Autorativen, Historisch Genauen und Amtlich Anerkannten Bericht über den Feudalismus und wie er den Kapitalismus gebar und warum und warum anderswo nicht – der geplante Beitrag soll allem Widerspruch und Streit zum Thema ein Ende setzen.

(Die folgenden Fragen und Thesen beziehen sich im wesentlichen auf John Witney Hall: Feudalism in Japan – a Reassessment, Cambridge 2009, zuerst erschienen 1962/63, abgedruckt in Heide Wunder; Feudalismus – 10 Aufsätze.) Hall referiert die Diskussion zum Thema ab den 1920-er Jahren.

John Witney Hall schlug vor, Feudalismus in Japan zu sagen, was einen zwingt, genau darüber nachzudenken, was die wesentliche Struktur ist, die allen „Feudalismen“ gemeinsam ist.

Am Anfang war auch in Japan der chief einer military band, hier Minamoto no Yoritomo, den man in Europa etwa mit Karl dem Großen vergleichen kann. Im Unterschied zu Europa wird aber das Lehnswesen aka Vasallität, – also das Machtgefüge innerhalb der herrschenden Klasse – mit Begriffen beschrieben, die aus der Familie stammen. Military authority gradually overreached civil authority. Gleichzeitig verschwindet das territory aministered as „public domain“ (Kōryō). Dieses „öffentliche Land“ entspricht in Deutschland etwa der Allmende, also dem Gemeineigentum, um das in Europa Jahrhunderte gekämpft und gestritten wurde, bis es fast vollständig in die Hände der feudalen Herrschenden geriet.

[Einschub]: Der zentrale (Klassen-)Konflikt im Nibelungenlied thematisiert genau das Problem: Während die eine Fraktion darauf beharrt, dass die Kriegerkaste hierarchisch geordnet ist – mit dementsprechenden eindeutigen Rechten und Pflichten, aber auch dem Risiko, dass jeder jedem baldmöglichst den Schädel einschlägt, um sozial aufzusteigen, verweigert die andere das, sondern schmuggelt unverbindliche Begriffe wie friund ein, die das Lehnswesen aushebeln, weil niemand weiß oder nachvollziehen kann, wer bei „Freunden“ das Sagen hat. Das ist das Todesurteil für eine orale Gesellschaft. Das Nibelungenlied – eigentlich eine Art Propagandaschrift der Ministerialen, die nicht mehr Vasallen waren, lässt die „altertümliche“ Fraktion sich gegenseitig abschlachten, bis niemand mehr übrig bleibt, was die Rezipienten sicher richtig verstanden haben. Das wäre so, als stünde am Schluss eines „Tatorts“ auch der Tod der Kommissare und aller Statisten.

Das Nibelungenlied ist aber trotzdem „altertümelnd“, weil alle vergleichbaren Epen, die im 13. Jahrhundert entstanden, etwa der Parzival – für mich das feudale Epos schlechthin – zwar Hauen und Stechen exzessiv schildern, aber die Protagonisten fast immer überleben lassen. So grimmig und gruselig (wenn man den stabgereimten Original-Text sich vorliest) wie das Nibelungenlied endet nur noch das rätselhafte Hildebrandslied, das aber rund 300 Jahre älter ist. [Ende des überflüssigen Einschubs]

Im 16. Jahrhundert war in Japan die ursprüngliche Kriegerkaste der Samurai und ihrer Warlords ersetzt worden durch die Daimyōs. Der Anführer besaß absolute Macht über seine Vasallen. (Das ist etwa ganz anders als in Polen, wo der niedere Adel eine Art gefühlter Republik (Rzeczpospolita) hatte, die viel „demokratischer“ war als die absolute Herrschaft in Frankreich oder Preußen, aber offenbar auch ein ökonomischer Hemmschuh in Richtung Merkantilismus, also dem Frühkapitalismus. Never forget: Die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen!) By the beginning of the eighteenth century mearly ninety per cent of the daimy had forced their entire retinues to draw subsistence from the domain granaries.

In Japan endet das System des Feudalismus 1871 – die traditionellen Lehen werden durch eine staatliche Verwaltung ersetzt – und mit der Landreform 1873.

In a discourse on »the feudal legacy« in Japan Reischauer suggests that the feudal experience in Japan »which so closely paralleled that of Europe, may have had something to do with the speed and ease with which the Japanese during the past century refashioned their society and government on European models.«

Feudalismus ist immer nötig, um Kapitalismus zu erreichen. Feudalismus bedeutet in diesem Sinn, dass der Bauer nicht mehr Herr über seine Produktionsmittel, vor allem den Boden, ist. (Ausnahmen bestätigen die Regel.) Erst dann kann er auch von dort vertrieben werden, wenn man die Bauernbefreiung nüchtern und zynisch sieht, um als Arbeiter in die Städte zu ziehen und dort seine Arbeit dem Kapital zu geben. (In suggestivem Neusprech – nur in Deutschland: Arbeitnehmer)

To be continued. Als nächstes nehmen wir die Kulturrevolution in China durch.

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

Iglesia Auxiliadora und Perverse

Catedral de María Auxiliadora, Puerto Ayachuco, Venezuela (Februar 1998)

Ich schrieb vor sechs Jahren: „Ich sitze hinten im Jeep, der einem katholischen Pater aus Elorza gehörte, der aus Polen stammte und mit dem ich mich über die Situation der Guahibo unterhalten hatte – und der auch Klartext redete. Der Pater entschloss sich spontan, seinen Bischof in Puerto Ayacucho am Orinoco besuchen zu wollen, und ich wollte auch dorthin. Mit dem Flugzeug sind das nur 266 Kilometer, mit dem Auto aber mehr als 500 – wir waren den ganzen Tag unterwegs. Gekostet hat es mich nichts, und ein Mittagessen bekam ich auch ausgegeben.“

Mit dem Jeep der Kirche durch die Llanos zum Rio Meta

Puerto Ayacucho, 20.02.1998: Ein Ethnologe, mit dem ich ins Gespräch komme, sagt; Der „Vater“ sei nur eine öffentliche Funktion in Venezuela. Die Struktur der Familie werde durch die Frauen zusammengehalten. Wenn sich ein Mann zu sehr um die Kinder der Frau bemühe, die nicht die seinen seien, komme er in den Verdacht, „pervers“ zu sein. Die meisten Frauen machten ihre ersten sexuellen Erfahrung mit zwölf Jahren.

Ich notierte mir noch: Interessante Frage, wenn machismo bedeutet, dass die Familien irgendwie matrilinear sind…

Destinado a nunca llegar

[Dieser Text erschien zuerst auf burks.de am 17.05.2003, mit damals noch winzigen Fotos in schlechter Qualität, teilweise auch am 20.01.2011. Drei der Fotos habe ich bisher noch nicht veröffentlicht.]

[17.01.1998] Land! Nicht anders muss sich Kolumbus gefühlt haben. Gieriger Blick aus dem Fenster: Südamerika, meine zweite Heimat. Wolken huschen über Inseln, man schaut wie ein Vogel auf die türkisblaue Brandung herab. Immer wenn ich das Meer sehe, muss ich an Marquez denken: Un relato de un naufrago. Es zieht in der Brust. Welcher wehmütiger Schmerz ist das? Das Gefühl, wie ein Tropfen Wasser im Meer zu sein, eine winzige weisse Wolke unter vielen – eine sanfte Brise, und sie löst sich auf in nichts.

Das Traurige am wahren Reisen ist: Man kann es mit niemandem teilen, die Gefühle, die Sinneseindrücke nicht wiedergeben. Wie kann man eine Reise nach Südamerika erzählen? Vielleicht nur wie Rutger Hauer im Bladerunner: „I’ve seen things you people wouldn’t believe. …All those moments will be lost in time, like tears in the rain.“

Ich mag sehr gern fliegen, ich liebe den Augenblick, wenn der Druck beim Start einen in den Sessel presst. Weg, nach oben, ganz weit weg, auch wenn sieben Stunden Flug unrealistisch kurz sind für die Entfernung, die man tatsächlich zurückliegt. Mir kommt in solche Momenten immer Clandestino von Manu Chao in den Sinn:

Me llaman el desaparecido

Que cuando llega ya se ha ido

Volando vengo, volando voy

Deprisa deprisa a rumbo perdido

Cuando me buscan nunca estoy

Cuando me encuentran yo no soy

El que está enfrente porque ya

Me fui corriendo más allá

Yo llevo en el cuerpo un motor

Que nunca deja de rolar

Yo llevo en el alma un camino

Destinado a nunca llegar…

Die Sonne ist schon dunkelrot. Berge an der Küste, völlig kahl. Endlich gelandet. Immer das komische Gefühl: ich könnte den Boden küssen. Vielleicht haben das auch die deutschen Konquistadoren gemacht, deren Spuren ich verfolgen will und die schuld daran sind, dass ich jetzt in Venezuela bin. Allein, mit vielen Büchern über die Alemanes y los Belzares (Welser) im 16. Jahrhundert im Kopf. Die Hitze lullt mich ein, aber der Geruch! Ich erkenne Südamerika am Geruch. Den schweren Rücksack auf den Rücken werfen, knarrende Riemen. Auch das hört sich vertraut an. Der Druck auf den Schultern. Das Gefühl, ganz da zu sein, mit jeder Faser des Körpers. Das ist das wahre Leben – konzentriert und auf den Punkt gebracht.

Ein colectivo nach Caracas. Meine erste spanischen Worte seit langem. Kurvenreiche Straße, Slums an die Hügel gekrallt. Die Bilder von draußen dringen noch nicht bis in meinen Kopf. Ich bin restlos glücklich. Das bekannte Gewusel. Bei halb geschlossenen Augen kann ich mir vorstellen, gleichzeitig in Bogota, Medellin, Quito, Lima oder in den barrios von La Paz zu sein. Endstation. Ein paar hundert Meter zu Fuss. Die schon nächtliche Stadt liegt mir zu Füßen.

Der Verkehr rauscht um mich herum wie Wasser um einen Stein. Ich lasse den Stadtplan in der Hosentasche. Ich will reden, den Rhythmus des español in mich aufsaugen, frage Passanten. Ich muss wohl ein paar Kilometer zu Fuss gehen zum zentralen Busbahnhof. Man rät mir zum Taxi. Aber ich will das Gefühl genießen, allein durch die Nacht zu laufen.

Ankunft in Caracas, 17.01.1998

Ein Mann ruft hinter mir her: señor! Mein Reiseführer ist mir aus der Hosentasche gefallen. Er hat ihn aufgehoben. Angeblich soll Caracas in der Nacht gefährlich sein. Ich will es nicht glauben. Vielleicht braucht man einfach Chuzpe, vielleicht riechen das die Straßengangs. Ich muss immer wieder an die Straßen in den Armenviertel von Bogotá denken, deren Blicke, die einen taxieren, ob es sich lohnen könnte…. Mir ist in mehr als zwei Jahren auch in den finstersten Gegenden nie etwas passiert, außer einer Schlägerei mit einem Schwarzen in Georgetown, Guyana – er kriegte meine Kamera nicht zu fassen und ich nicht seine Hoden – bis wir voneinander abließen…

Am Busbahnhof umringt mich ein Dutzend Männer, die mir die Ziele ihrer Busse entgegenbrüllen. Schön hört sich das an: Maracaimaracaimaracaiboooooo! Maracaibo, die heiße Millionenstadt an der Lagune, die sich zum Golf von Venezeula öffnet, gegründet 1529 durch Ambrosius Dalfinger aus Ulm. Barquisimeto. Acarigua. Tocuyo. Namen, die ich aus den Briefen des deutschen Konquistadors Philipp von Hutten kenne… Noch klingen sie wie ein Geheimnis.

Es ist schon 22 Uhr und immer noch die Hölle los. Viele Tage habe ich in Busbahnhöfen verbracht, in vielen lateinamerikanischen Ländern. Das Leben spielt sich wie unter einem Mikroskop ab, alle Sorten von Menschen werden durchgeschleust. Bahnhöfe sind die interessantesten Orte einer Stadt, zusammen mit den Märkten. Wer die Bahnhöfe und die Märkte kennt, weiß, wie man in dem Land fühlt und lebt.

Der Bus fährt direkt nach Coro. Krachendes TV, daily soap auf venezolanisch, ich brauche nicht lange, um mich daran zu gewöhnen und trotzdem zu schlafen. Um kurz nach fünf rüttelt mich jemand – wir sind schon da. Eine Brise, irgendwo muss das Meer sein. Mit schweren Füßen durch schmale, holprige Straßen einer Vorstadt. Ich bin ganz allein. Hunde bellen mich an, ohne mich zu sehen. [Ich habe mir das angesehen: Der Terminal Terreste Polica Salas – der Busbahnhof – von Coro ist an der Calle Maparari, es sind von dort gut zwei Kilometer zu Fuß bis ins Stadtzentrum.]

Mein Rucksack auf der Plaza Falcón in Coro, kurz vor Sonnenaufgang

Endlich: die Plaza von Santa Ana de Coro, gegründet 1527 vom Spanier Juan de Ampiés, der sich dazu die Erlaubnis des Kaziken Manaure holte. Die kleine Kathedrale, dem heiligen Franziskus geweiht. Als Georg Hohermuth von Speyer und Philipp von Hutten 1528 auf diesem Platz standen, war sie noch nicht fertig. Sonnenaufgang.

Ich sitze auf einer Bank und versuche mir vorzustellen: 400 deutsche Landsknechte und sächsische Bergknappen, die hier, genau an dieser Stelle, damals, vor fast 500 Jahren, aufgebrochen sind nach El Dorado. Ich schaue auf die Uhr. Es ist unfassbar. Von Berlin nach Coro in weniger als 48 Stunden.

Hotel Capri, muy barato o baratissimo [Calle Zamora, die Pension gibt es nicht mehr], aber ich fühle mich gleich wohl. Es ist alles irgendwie bekannt, ein Patio, ein paar Frauen mit Kindern, die immer dort herumsitzen. Coro ist eine Kleinstadt. Ein winziges Cafe (Foto unten), in dem ich nach den ersten spanischen Sätzen sehr freundlich gebeten werde, etwas von Alémania zu erzählen. Ich bleibe zwei Stunden. Bald werde ich in den Strassen von Einheimischen gegrüsst.

In den nächsten Tagen gewöhne ich mich an die Hitze. Jeden Mittag 40 Grad. Die zona colonial, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Netter Plausch mit einer Museums-Führerin – bildschön, wie alle Frauen, die in Coro einen „öffentlichen“ Job haben, mit schelmischem, aber auch verlegenem Lachen. Natürlich verheiratet. Sie nimmt sich für mich im Casa de Tesoro [heute: Museo de Arte] den ganzen Nachmittag Zeit, weil ich der einzige „Kunde“ bin.

Ich erkunde die Umgebung, frage mich durch. Bald kenne ich die lokalen Buslinien, fahre ans Meer, an die Bucht La Vela de Coro, in der damals die drei Schiffe des Welser-Konzerns ihre Fracht abgeladen haben. Vielleicht erinnert vela – das Segel – an diese Zeit. Dort ist heute kein Hafen mehr. Die Dünen nordwestlich von Coro – wie im Nordwesten Perus, nur im Westentaschenformat.

Ich schreibe in mein Notizbuch: „Das vertraute Gefühl des Reisens stellt sich sehr schnell ein. Abgesehen davon ist es hier ziemlich teuer, wenn man nicht basic lebt. Allein 10 DM „verschlingt“ das Hotel. Mehr als 20 DM inklusive allem will ich vorerst nicht ausgeben. Wer weiß, wie es im Süden des Landes aussieht…“

Der Internet-Provider am Plaza de Manaure, wo die modernen Gebäude sind und die Schuhputzer auf Kunden warten. Ein junger Bursche, der den Laden allein führt. Der einzige Mann in Venezuela mit meiner Frisur. Wir fraternisieren gleich. Er jammert mir vor, dass niemand in Coro verstehe, wie wichtig das Internet sei. Ich darf gratis surfen und lese Berliner Zeitungen. Total unwirklich. Es berührt mich nicht.

Ein schmieriger Typ spricht mich jeden Tag an, wenn die Leute nach der Siesta zwischen der Plaza und der Calle de Zamora flanieren. Will mir eine Frau vermitteln und dafür Provision…

To be continued…

Böhmisch-Rixdorf, revisited

Berlin-Rixdorf (Neukölln), Kirchgasse Ecke Wanzlikpfad (der Link endet auf htm, nicht auf html – wann und wie haben die die Datei online gestellt – noch mit Windows 3.11?).

Das Foto habe ich im November 2008 schon einmal hier veröffentlicht. Der Facebook-Algorithmus erinnerte mich heute daran, dass ich es dort vor einem Jahrzehnt publiziert hatte. Kinder, wie die Zeit vergeht….

Die Ohren der Frösche

Während meiner Reise nach Venezuela 1998 – ich war allein unterwegs – habe ich kein richtiges Reisetagebuch geführt, sondern nur Notizen gemacht über Dinge und Fakten, die ich für meinen Roman Die Konquistadoren brauchte. Der spielt genau da, nur zwischen 1534 und 1539, in der Zeit der Eroberung des Landes durch deutsche und spanische Landsknechte. Die Konquistadoren zogen plündernd und mordend von Coro im Norden nach Südwesten, entlang der Anden, endlich über den Fluss Arauca weiter ins heutige Kolumbien.

Ich war nach sechs oder sieben Wochen und nach einigen Strapazen in Palmarito angekommen und von dort nach Amparo an der kolumbianischen Grenze gereist und hatte meine Recherchen so gut wie abgeschlossen. Der Rest der Reise war „Urlaub“, wenn man das so nennen kann.

Jetzt wollte ich nach Osten zum zum Rio Meta und zum Orinoco. Dorthin verirrt sich so gut wie nie ein Fremder. (Wie ich zum Rio Apure gelangte, habe ich hier vor zwei Jahren beschrieben.)

In Amparo nahm ich einen Bus nach Elorza. Den (vgl. Foto unten) fand ich recht komfortabel, da ich 1979, 1982 und 1984 entweder per LKW oder Pickup gereist war oder fast immer in Bussen, die ausrangierte Schulbusse waren und für große Europäer daher nicht unbedingt bequem, zudem während der Fahrt meistens repariert werden mussten, wenn sie nicht ganz auseinanderfielen (wie 1982 ein Bus auf der brasilianischen Transamazonica). Ich war trotzdem gespannt, weil ich keinen blassen Schimmer hatte, was mich erwartete.

Ich saß neben einer Schwarzen, die zahllose Tüten und Pakete und noch mehr Krempel um sich gestapelt hatte. Wir kamen natürlich ins Gespräch, weil ich Informationen über mein Reiseziel Elorza brauchte. Sie war bestimmt genauso neugierig, sie hatte noch nie einen Deutschen getroffen. Sie sagte mir, ich könne bei ihr im Garten meine Hängematte aufhängen, ich müsse ihr jetzt nur beim Tragen ihrer Sachen helfen.

So geschah es, es waren nur noch mehr Tüten, als ich gesehen hatte – sogar ein ziemlich ramponiertes Kinderfahrrad war dabei. Wir kamen an einem Sonntag genau gegen Mittag an, bei glühender Hitze. Mein Rucksack damals wog gut zwanzig Kilo und die Dame guckte mich fragend an. Ich ließ mich nicht lumpen und nahm die Tüten, Taschen und was es sonst noch gab, auch das Kinderfahrrad unter den Arm. Wir marschieren frohgemut los.

Elorza ist ein kleines Nest (heute 26.000 Einwohner). Ich dachte, dass es nicht weit sein könne. Das war aber nicht so. Sie wohnte in den „Slums“ im Süden des Ortes, einer ärmlichen Gegend mit roh gemauerten Häusern, meistens mit Wellblech gedeckt, oft ohne Strom und fließend Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Fußmarsch war, nur, dass ich fast gestorben wäre. Ich war so nassgeschwitzt, als wäre ich in einen Fluss gefallen.

Ich konnte aber nicht aufgeben, denn vor den Häusern lungerten viele Leute herum, die Siesta machten oder in der Gluthölle dösten, und alle glotzten die kleine Lastenkarawane an. Die Frau kannte die meisten und plauderte angeregt auch noch ein wenig hier und da, während ich versuchte auf den Beinen zu bleiben und gute Miene zum anstrengenden Spiel machte. Sie musste unbedingt jedem erzählen, welch exotischen Kerl sie aufgegabelt hatte. Ich wurde besonders von einem Mann motiviert, die uns sah, offenbar alle seine Nachbarn herbeirief, auf mich zeigte und laut rief: „Mira, el toro!“ [etwa: Guck dir den Stier an!] Mein „Gepäck“ war gar nicht so schwer, nur unhandlich, aber die Hitze brachte mich fast um. Bei so einem „Kompliment“ musste ich natürlich durchhalten. Heute könnte ich mich kaputtlachen, aber damals fand ich das nicht lustig.

Die Hütte meine Gastwirtin war an der östlichen Seite einer nicht benannten Straße. Es gab nur einen Raum, der als Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer für ihre drei Sprößlinge diente. Das Grundstück war klein und hatte einen verwilderten Garten. Einen der minderjährigen Söhne habe ich nicht kennengelernt – er war gerade im Knast, und sie versuchte jeden Tag ihn herauszubekommen. Einen Mann hatte sie auch nicht, aber derjenige, von dem eines oder zwei der Kinder waren, hatte ihr wohl die Hütte geschenkt. Ein Bad existierte ebensowenig, nur ein Wasseranschluss für einen Schlauch auf einer Art Waschbecken aus Steinen. Man musste über einen Stacheldrahtzaun zu den Nachbarn klettern und dort sein Geschäft auf einem Plumpsklo verrichten, das mit Wellblech nach außen notdürftig abgeschirmt war (oberstes Foto).

Ich kann mich fast an jedes Detail erinnern, weil ich in einer Nacht Durchfall hatte, mich aus der Hängematte quälte und zu allem Überfluss in den Stacheldrahtzaun fiel, weil es trotz meiner kleinen Taschenlampe stockdunkel war, und blutete. (Irgendwo habe ich noch einen kleine Narbe davon.) Auf dem Plumpsklo erwartete mich ein unvergessliches Szenario: Hunderte kleiner Frösche saßen überall, sogar auf der hölzernen Klobrille, weil die „Toilette“ der einzige feuchte Fleck weit und breit war (es war Sommerzeit) Ich weiß heute noch, dass ich mich fragte, ob Frösche Ohren haben und durch Händeklatschen zu vertreiben wären. Irgendwie habe ich mir Platz geschaffen, ich weiß aber nicht mehr, wie.

Auf der Straße zum Hauptplatz war ein kleiner Laden mit einem ungemein freundlichen Ehepaar, das mich jedes Mal hereinwinkte, wenn ich vorbeikam, um ein Schwätzchen zu halten. Das Geschäft war so winzig, dass man sich kaum umdrehen konnte. (Die Ecke könnte an der Avenida Aeroperto sein – ich weiß noch, dass ich nach Süden fotografiert habe – im Hintergrund, wo die großen Bäume zu sehen sind, biegt die Via Caribe nach Osten ab.)

Der Inhaber kannte jede und jeden, und als ich ihm erzähle, ich wolle versuchen, zu den Guahibos zu gelangen, die Halbnomaden sind und mal hier und mal dort in den Llanos leben, fand er gleich eine Lösung. Er brüllte laut über die Straße: „Roberto, telefono!“ Der Gerufene kam herbeigerannt. Der Ladenbesitzer lachte sich kaputt und erklärte ihm, was ich wollte. Roberto Parra hatte einen Jeep und fuhr mich ein paar Tage später gratis zu den Guahibo am Rio Capanaparo, einfach, weil er nett und neugierig war, obwohl wir einen ganzen Tag unterwegs sein mussten.

Auf der halsbrecherischen Fahrt ist mein liebstes Selfie entstanden.

(Ich wollte etwas Politisches bloggen, aber ich habe ziemlich viel Zeit verplempert, um die Fotos aufzubereiten, die ich vor Jahren digitalisiert und archiviert hatte.)

[Mir fällt kein Titel ein]

Radelnd auf dem Weg zur kapitalistischen Lohnarbeit, Ostersonntag um 5.30 Uhr, Landwehrkanal

Philipp Sarasin [sic] fragt (danke, T.!): „Mit Foucault die Pandemie verstehen?“

Die Lepra und die Leprosorien, die in der frühen Neuzeit zu Armenhäusern und zu Asylen für die Wahnsinnigen wurden, waren für Foucault damit ein erstes Modell der Macht: Die Macht trennt die Gesunden von den Kranken, schließt die Devianten und Verrückten aus der Gesellschaft aus… (…)

Dieses „Lepra_Modell“ sei im 17. Jahrhundert durch das „Pest-Modell“ abgelöst worden: Deviante wurden nicht einfach länger ausgestoßen und weggesperrt, sondern „alle“ – Kinder, Soldaten, Arbeiter, Gefangene, Arme, etc. – wurden einer rigorosen Disziplinierung unterworfen, die nicht zuletzt der Einübung einer strengen Arbeitsdisziplin und damit dem „Produktivmachen“ ihrer Körper diente.

Beim aktuellen „Pocken-Modell“ gehe nicht mehr um Disziplinierung wie noch zu Zeiten der Pest: „[D]as grundlegende Problem ist vielmehr zu wissen, wie viele Leute von Pocken befallen sind, in welchem Alter, mit welchen Folgen, welcher Sterblichkeit, welchen Schädigungen und Nachwirkungen, welches Risiko man eingeht, wenn man sich impfen lässt, wie hoch für ein Individuum die Wahrscheinlichkeit ist, zu sterben oder trotz Impfung an Pocken zu erkranken, welches die statistischen Auswirkungen bei der Bevölkerung im allgemeinen sind (…).“ Dem entsprechend sei es angesichts der Pocken um „das Problem der Epidemien und der medizinischen Feldzüge [gegangen], mit denen man epidemische oder endemische Phänomene einzudämmen versucht.

Fazit: Das Pocken-Modell der Macht beschreibt, mehr oder weniger, aber doch ganz zutreffend die Form des Regierens in Zeiten der Pandemie, der trotz aller Unterschiede und trotz vieler nationaler Egoismen die europäischen Regierungen folgen.

Dann haben wir noch auf Bloomberg: „It’s Still Hard to Predict Who Will Die From Covid-19 – The complicated ways in which the coronavirus interacts with human immune systems.“ Auch lesenswert.

Meedia.de: „Heinsberg Protokoll: Zum ersten Mal spricht Philipp Jessen über ein Storymachine-Projekt“. Da kriegt man einen Hals beim Lesen. Embedded Forschung oder „embedded journalism“ – oder beides.

Übrigens siegt der Kommunismus in Indien (Quelle: Washington Post) – der Bundesstaat Kerala wird seit drei Jahrzehneten kommunistisch regiert und hat daher und naturgemäß das beste Gesundheitssystem Indiens.

Das Wort zum Sonntag spricht Stephan Anpalagan angesichts einer besonders albernen Religiotin:

Als Theologe zitiere ich mal den Brief an die Gemeinde in Ankh-Morpork, 3. Salamander Kapitel 4, Vers 17:

„Doch hütet Euch vor den faulen Prophetinnen der Schundblätter, die Euch befehligen des Heilands Haus zu öffnen in Zeiten der Pestilenz! Des Teufels Schergen sind sie, die Gedeih und Verderben mit sich bringen. Lasset Euch nicht beirren von leeren Worten, die des Kaufmanns Brot verfluchen und nur der Niedertracht Willen das Manna des Herrn preisen.

Geister der Wirrnis haben sich ihrer bemächtigt. Bleibt wachsam!“

Ehret den Drosten! Hallelujah!

Trotzdem ist das Ende wie immer nahe.

Gestern (ich konnte nicht wirklich bloggen): Vergesst Dutschke nicht!

Lesen hier Frauen aus der Mittelschicht mit? Ich hätte da noch was:

Mandarin am Landwehrkanal mit Klopapier in harten Zeiten

Landwehrkanal am Weichselplatz, hier in Richtung Osten aufgenommen, morgens kurz nach sechs Uhr.

Zur Zeit fahre ich zur Arbeit (der Beruf zum Geld verdienen, dass es garantiert reicht am Monatsende) mit dem Fahrrad und das Gefühl, keiner Menschenseele zu begegnen, bei Sonnenaufgang vor allem, auch wenn man gut 20 Minuten vor sich hin strampelt, ist schon eigenartig. Bis nach Ostern habe ich nur wenig Zeit, weil ich zwischen jeweils zwei 12-Stunden-Schichten nur einen Tag frei habe. Just saying.

Lustig zu lesen im Tagesspiegel: Berliner Verwaltung mangelhaft digitalisiert „Wir sind technisch kurz hinter der Karteikarte“. Sehr prägnante Überschrift – man könnte ununterbrochen den Kopf schütteln. So wird das nichts mit der „Digitalisierung“.

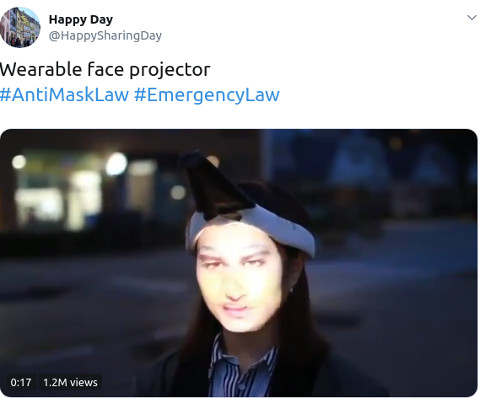

Falls ich etwas Abfälliges über den Einzel- und Supermarkthandel im Spätkapitalismus gesagt haben sollte, nehme ich alles zurück: Heute gelang es mir, sowohl Klopapier als auch Nudeln zu erwerben. Ich wundere mich, warum immer noch so wenig Leute mit Maske dort unterwegs sind, wo man Publikumskontakt nicht vermeiden kann?

Charles Dickens: „Harte Zeiten“ – Hard Times (1854)

Als Junge hat mir jemand Charles Dickens‘ „Oliver Twist“ geschenkt. Ich fand das Buch damals ultraspannend und habe es mehrfach gelesen. Jetzt fiel mir auf, dass ich nur das von Dickens besitze und habe mir jetzt sein vermutlich wichtiges Werk besorgt. Beide gehören von dem von mir definierten Bildungskanon. Wisst ihr Bescheid!

Christian Y. Schmidt schreibt auf Fratzenbuch:

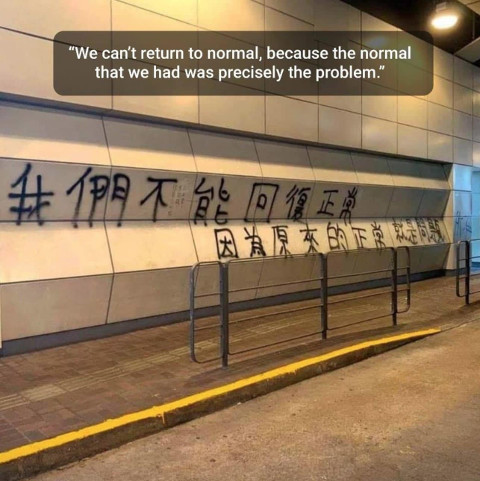

Aus gegebenem Anlass:

Je deutlicher es sich jetzt an den Todesraten zeigt, dass die westliche Seuchenbekämpfung schlechter funktioniert als die in China, desto schäumender werden die Attacken der westlichen Medien auf China werden. Die Flut der Artikel steht in Korrelation zum Versagen des Westens.

Beeindrucken wird das allerdings höchstens Menschen im Westen, für die das die nächste Kränkung ist, die ihnen China zufügt. Den grössten Teil der Weltbevölkerung interessiert die westliche Propaganda nicht mehr. Im Gegenteil. Sie wird nichts an der Realität ändern, dass der Kampf den Aufstieg Chinas und den Abstieg des Westens beschleunigt. Langsam sollte man versuchen, diesen Prozess zu begreifen, statt sich wütend darüber aufzuregen. Aber wahrscheinlich muss es erst noch eine Weile so weitergehen, bis das passiert.

Ich habe mal meine Lehrbücher für Mandarin wieder herausgekramt. Ich hatte 2012 angefangen zu lernen, musste aber nach einem halben Jahr aufgeben, weil die Gruppe der Mitstudenten alle sehr jung war, wie meine nur theoretisch existierenden Enkelkinder, und man in dem Alter einfach viel schneller lernt. Außerdem hatte ich für die Termine zwei Mal in der Woche an der FU keine Zeit mehr.

Soll ich’s also wieder wagen, im Eigenstudium? Mein Lehrer sagte damals, man müsse vier Jahre pauken, um eine Zeitung in Mandarin lesen zu können. Augenroll. Intrinsisch motiviert bin ich ja, aber eine chinesische Geliebte wäre jetzt hilfreicher. Jemand da?

Red Beacon of Doom und Geisterbahnfahrer der letzten Tage

„We know we’ve really screwed things up when the Empire State Building gets mad.“

Man lebt bekanntlich gern in Zeiten der Apokalype, wegen Angstlust und so. Ich kenne das – meine Kindheit und Jugend habe ich in einer christlichen Sekte verbracht, für die dieser Zustand – die Apokalypse oder auch Parusie wurde täglich erwartet – ganz normal war. Ist gut für die Gruppendynamik, aber auf Dauer schwer durchzuhalten.

Die Furcht vor der Apokalypse wird durch den Postmillenarismus dieser Gruppen gemildert. Man selbst hofft bei Wohlverhalten nicht betroffen zu sein.

Jetzt aber zu den Fakten.

„In this life, we want nothing but facts, sir; nothing but facts!“ (Charles Dickens: „Hard Times“)

Auf Telepolis haut Alexander Unzicker ganz wunderbar diejenigen in die Pfanne, die herummäkeln, dass alles nicht so schlimm sei.

Corona sei nicht so schlimm, aber die Maßnahmen dagegen schon. (…) Bhakdi verlangt, dass Maßnahmen erst ergriffen werden, wenn die Gefährlichkeit des Virus gesichert sei. Was für ein Unsinn. Man muss vorsorgen, solange die Ungefährlichkeit nicht gesichert ist. In die gleiche Kerbe haut Stanford-Koryphäe John Ioannidis, der im Focus Maßnahmen „ohne zuverlässige Datenbasis“ beklagt.

Nassim Taleb, einer der wenigen Denker, die Ereignisse wie die Corona-Krise vorhergesehen haben, spottet nicht zu Unrecht, Ioannidis empfehle „den Abschluss einer Versicherung, sobald man das Ausmaß des Schadens kennt“. (…) Man fragt sich eigentlich, warum die Feuerwehr noch ausrückt in Deutschland, so ganz ohne Datenbasis. Weiß man denn genau, ob das Gebäude überhaupt brennbar ist?

Das RKI bietet epidemiologische Modelle an, von denen man den Trend der Infektionen einigermaßen deduzieren kann. Der Statistiker Gerd Antes wendet gegen derartige Rechenmodelle ein, dass man nichts Genaues nicht wissen könne.

Die Schätzungen variieren extrem. Je nach Experten ist davon die Rede, dass sich fünf- bis zehnmal mehr Menschen infizieren als nachgewiesen werden. Manche Schätzungen liegen beim Zwanzigfachen oder sind noch höher. So eine Streuung ist ein sicheres Zeichen, dass niemand auch nur ungefähr weiß, wo die Wahrheit liegt.

Wenn man davon ausgeht, dass die Dunkelziffer hoch ist, sind die Maßnahmen, die einige jetzt nerven (Würde denn irgendeiner bitte mal an die Kinder Wirtschaft denken? Aber bitte nie an die Würmer!), völlig richtig.

Karstadt-Manager ab in die Produktion! (Spargelernte!) #landverschickung #alalanterne

Die New York Times warnt: „For Autocrats, and others, coronavirus is a chance to grab even more power“. Darauf werden wir noch zurückkommen müssen.

Auf einem kleinen Hügel oder: Von Potosi nach Tarabuco

Potosi, Bolivien – man beachte den Fleischtransport per Schubkarre

Aus meinem Reisetagebuch, Mai 1984 – wir waren schon mehr als fünf Monate unterwegs, und in den Einträgen des Tagebuchs finden sich immer mehr spanische Wörter:

[Potosi] Der Abgang wird wieder südamerikanisch. Wir haben zwar boletos, aber im oficina erscheint einfach niemand. Nach einer netten Unterhaltung mit dem Chef einer anderen empresa können wir unsere Rucksäcke da abstellen. Der Chef scheint auch einen anderen Bus organisiert zu haben, der mit einiger Verspätung sogar kommt.

In Betanzos [3327 m, zwischen Potosi und Sucre], wo gerade sonnige, lärmende, staubige und besoffene Sonntagnachtmittagstimmung ist, legen sich die drei Fahrer unter den Bus und erklären eine Stunde später, dass er nicht mehr weiterfahre.

Zum Glück wird gerade ein anderer LKW arregliert, den wir und alle anderen besteigen. Der übliche Kampf um jeden Quadratzentimeter Sitzplatz beginnt. Mit den üblichen Reparaturen und atemberaubenden Serpentinen erreichen wir kurz vor Mitternacht Sucre. Alles dicht, kein Hotel macht auf oder no hay. Bei einer einsamen Oma auf der Plaza können wir noch zwei Sandwiches kaufen.

Aus Verzweiflung nehmen wir ein superteures Hotel für neun Mark pro Person. Am nächsten Tag erfahren wir, dass die Hotelpreise reglementiert sind und handeln deshalb den Besitzer des Avaroa [es gibt eine gleichnamige Straße in Sucre; das Hotel habe ich nicht mehr gefunden] auf 8000 Pesos für zwei runter [ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Preises].

Sucre ist der Ort des guten Marktes, haben wir beschlossen: Es gibt abóndigas und eine reichhaltige Jugo-Auswahl. (…) Wir lustwandeln und futtern reihenweise Salteñas. Das Goethe-Institut ist überraschenderweise geschlossen.

Der Nachmittag ist ruhig; wir sitzen in einem Cafe auf der sehr schönen Plaza und unterhalten uns über den Bauernkrieg, Revolution und die Welt im allgemeinen. (…) … also werden wir uns – gebildet durch die ethnologischen Artikel in der Wochenendausgabe der Los Tiempos – in Riberalta einen angenehmen Urwaldaufenthalt gönnen.

Der Generalstreik scheint den Camionverkehr nach Tarabuco nicht unterbrochen zu haben. Wir werden uns die Maifeierlichkeiten hier ansehen und dann weiterschauen.

1. Mai 1984 in Sucre, der Hauptstadt Boliviens

[Cochabamba, 10 Mai] Zehn Tag im Nachhinein zu beschreiben ist wirklich zu viel. Zu Sucre fällt mir doch noch viel ein, obwohl wir wegen der feinen, reichen und dekadenten Atmosphäre nicht das allerbeste Gefühl haben.

Der 1. Mai wird doch recht farbenfroh und kämpferisch. Beim genauen Hinsehen wird aber klar, dass es damit nicht weit her ist. Gerade in Sucre ist es wohl eine Mischung aus Traditionsbewusstein und Neugier, die die Leute auf die Straße bringt. Die Opas stehen da mit ihren stolz erhobenen Gewerkschaftsfahnen und die Redner brüllen, am meisten die Lehrer und Studenten.

Wir gehen auf den Markt, der einzige Platz, wo „normale“ Leute sind. (…) Wir kriegen an der Plaza sogar Buttercremetorte. Von Sucre wird die Plaza mit ihren Cafés und Eisspezialitäten am meisten in Erinnerung bleiben, dazu das Kino. Andere Ausländer treffen wir wieder nicht.

Wir fahren nach Tarabuco [vgl. Nimm besser den Bus (07.07.2018, Behelmt (22.07.2012, Behelmt, revisited (02.05.2019, Burks unter Indianern (25.08.2012). Der Bus wartet einen halben Tag, bis er endlich brechend voll ist. Seltsamerweise ist die Eisenbahnstrecke stillgelegt.

Der Hinterhof unserer Pension in Tarabuco – ich wasche Wäsche. Warum da so viele Knochen waren und was man mit denen machen kann, weiß ich nicht.

In Tarabuco finden wir ein schönes und billiges Alojamiento mit einer knittrigen Oma, die sich wohl darüber ärgert, dass wir nicht ihre Suppe, sondern auf der Straße essen. Ihr comida ist ein wenig poor, außer der Suppe gibt es nur Nudeln, morgens keine Eier. Alles wartet auf den Sonntag, wenn die campesinos kommen.

An einem der Tage latschen wir in Richtung Sucre, aber B. kann wegen ihrer Füße nicht weiter. Zufällig kommen der Padre und seine Schwester mit einem Auto vorbei, und wir fahren nochmal zum Pass zurück, um die Aussicht zu genießen. Der Padre rät uns ab, von Presto aus zu versuchen weiterzukommen. Er habe zwölf Jahre da gewohnt, der camino casi no hay.

Man kann sich den ganzen Tag auf der Plaza aufhalten. Es herrscht ziemlich reger LKW-Verkehr, zum Beispiel nach Zudáñez und [unleserlich], sogar zwei riesige Trucks zur argentinischen Grenze tauchen auf. Ich lasse mir für 8000 Pesos von einem Dorfschuster Sandalen „spezial“ (gemacht aus Autoreifen) anfertigen.

Die Gegend strotzt vor Landwirtschaft, sanfte Hügel und viel Getreide. Abends kommen die campesinos von den Feldern und treiben Kühe, Schweine und Schafe durch das Dorf. Die Leute und vor allem die Kinder sind nicht scheu und trotz der Gringos, die an den Sonntagen zum Markt kommen, sehr neugierig. Am Samstag abends sitzen schon recht viele auf dem Bürgersteig, in zwei Reihen, und gucken sich gegenseitig an. Ein paar Mädchen verkaufen, mit viel Lärm und Propaganda, Kartoffelklößchen und heißen Wasser mit Crema (Eischnee).

Sonntag morgens ist schon alles voll. Es gibt jede Menge landwirtschaftlicher Produkte, comida und überhaupt alles. Der Markt ist überfüllt mit behelmten Männern, Frauen mit Kappen und Nackenschutz und einem Stoff“pickel“. Andere tragen eine Art dreieckigen Hut. Rot dominiert, auch auch Schwarz. Einige tragen Blau. Die Männer haben zum großen Teil einen Zopf…(…)

Es herrscht eine fröhliche Atmosphäre, gelassen, auch gegenüber den wenigen [damals!] fotografierenden Touristen. Wir kaufen, was das Zeug hält – eine tolle manta für 26.000 Pesos – der Verkäufer fängt bei 35.000 an und rennt uns das ganze Dorf nach, ein Hutband, eine Tasche….

Ein sehr alter Mann tatscht B. in ihrem schwarzen Hemd und ihren kurzen Haaren [vgl. Foto ganz unten, mit Hut] vorsichtig ab, er will wohl wissen, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Die Marktfrauen, die ihn vermutlich beauftragt haben, das festzustellen, lachen sich halb tot.

Ich sitze auf einem kleinen Hügel am Rand des Dorfes, schaue auf die Felder, die von der untergehenden Sonne bestrahl werden und kann mir vorstellen, hier ein Haus zu bauen. Man könnte ein alojamiento aufmachen, und Sucre ist nicht weit. (…)

Wir finden keinen LKW und entscheiden uns spontan, mit „unserem“ bekannten Busfahrer wieder zurück nach Sucre zu fahren und dann weiter…

Unter Moralapostelinnen

Cicero: „Rowohlt-Autoren wie Margarete Stokowski fordern ihren Verlag auf, Woody Allens Autobiografie Ganz nebenbei nicht zu veröffentlichen. Dabei sind die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn nie bewiesen worden. Für den Traditionsverlag wäre ein Einknicken vor den Moralaposteln ein Armutszeugnis. (…)

Dabei habe Mia, die selbst aus eine dysfunktionalen Familie stamme, ihre Adoptivkinder ständig angeschrien, geschlagen, eingesperrt, oder Gehirnwäschen unterzogen, damit sie kleine Vergehen gestehen (…)

Und dass ausgerechnet Stokowski fordert, Allen seines Privatlebens wegen zu zensieren, ist beinahe komisch. Die Spiegel-Kolumnistin ist Trägerin des Kurt-Tucholsky-Preises, immerhin ein Autor, der einerseits radikal gegen jegliche Zensur eintrat, auch wenn sie unter dem Deckmantel der Moral und des Jugendschutzes daherkam und dessen erste Frau andererseits die Scheidung einreichte, weil sie (wie sie sagte), über seine Geliebten hinwegsteigen musste, um in ihr Ehebett zu kommen. Vielleicht sollte Stokowski wenigstens das Preisgeld an ein Frauenhaus stiften.“

Alles einfach nur ekelhaft.

Keine Panik! Oder Speichen und Sprechpuppen

Nach vier mal zwölf Stunden und zwei Mal acht hat die Leserschaft einiges verpasst, da mir die Zeit zum Bloggen fehlte. Die Politik hierzulande ist bekanntlich grottenlangweilig. Was soll man dazu schreiben? Man muss das aus der Perspektive der Chinesen sehen – 2000 Jahre Kultur und die passende Schrift dazu – und was dauerhaft wichtig ist. Oder auch der Italiener, die seit der Gründung Roms erfahren sind in der permanenten Intrige der Herrschenden gegen alle anderen und sich selbst.

Was wird man in einem halben Jahrhundert sagen über die SPD, Thüringen hinter den sieben Bergen bei den sieben politischen Zwergen, einen Friedrich Merz und seine widerwärtigen Vorbilder? Da lobe ich doch meinen Großvater, der als Analphabet zur Zeit der russischen Revolution nach Deutschland kam und intuitiv wusste, dass Hitler ein „Arschloch“ (Zitat von meiner Mutter überliefert) war.

Apropos Corona und Corona-Prophylaxe [Update von der WHO]: An den Folgen der „Spanischen Grippe“ starben in Deutschland geschätzt mehr als 400.000 Menschen, infolge der „Asiatischen Grippe“ starben 1957/58 rund 29.000 Menschen, und infolge der „Schweinegrippe“ im Winter 2009/10 starben 350 Menschen. Just saying. Fakten und Statistiken sind immer prägnanter als Talkshow-Gelaber.

Credits Martin Heuwold (megx.one|Instagram)

Man kann sich mit Kunst beschäftigen oder mit Wissenschaft. My Modern Met schreibt über Lego am Bau. Schön! Mehr davon!

Das Smithsonian Magazin stellt die verwegene These auf: „Fairy tales could be older than you ever imagined“. Das ist aber nicht neu, das Nibelungenlied ist nur ein Beispiel. Man muss sich diese oral history aber wie eine Schichttorte vorstellen: Die Erzähler bzw. Sänger wussten nicht immer um den tieferen Gehalt, was wiederum garantierte, dass dieser nicht ganz verfälscht wurde, da es auch darum ging, das Erinnerte genau so wiederzugeben, wie man es gelernt hatte. Vgl. auch die Quellen zum Thema Pontos Oxeinos sowie Ranke-Graves, insbesondere Die Weiße Göttin. Nicht zu vergessen Die Erlkönigin (der beste Artikel, den ich jemals geschrieben habe).

Credits: Lei Xue

Noch mal My Modern Met: „Smashed cans sculpted in the traditional style of Ming dynasty porcelain. Das nenne ich wahrhaft große Kunst, die man sich lange anschauen kann.

Credits: Somewhere on the internet

Jetzt nur noch gute Nachrichten, zum Beispiel grüne Dörfer und Entenarmeen.

And now for something completely different. Auch wenn der Beklagte ein politischer Idiot ist, kann ich klammheimliche Freude nicht verhehlen. Eine auch hier schon erwähnte Klägerin darf „islamische Sprechpuppe“ und „Quotenmigrantin der SPD“ genannt werden. Die Textbausteine sind natürlich keine Tatsachenbehauptungen, sondern werden durch das Recht, die freie Meinung zu äußern, gedeckt. Die Klägerin blamierte sich schon durch die Klage und zeigt, dass sie das nicht verstanden hat. Und auch der Kommentar Katja Füchsels und Sebastian Lebers greift total ins Klo: „Für Rechtsradikale ist Sawsan Chebli ein Trigger auf zwei Beinen“. Nicht nur für die. Wer den Blödsinn, den die Dame von sich gibt, kritisiert, wird in die rechte Ecke gestellt? Geht’s noch? Ihr habt doch ein Rad ab.

Da zitiere ich zum Trotz Henrik M. Broder noch einmal:

Die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftiches Engagement und ähnliches Gedöns hat vor kurzem wieder mal Auschwitz besucht….) Derweil Frau Chebli, die den IQ einer Birkenstocksandale mit dem Charme einer handbetriebenen Kaffeemühle verbindet, noch lauter gegen Rassismus aufsteht. (…) Ob die Frau nun einen an der Klatsche oder nicht alle Speichen am Rad hat, dafür ist das Duisburger Amtsgericht zuständig. Was man auch ohne juristischen Beistand sagen kann, ist, dass sie unter einem hypertrophen Mitteilungszwang leidet, der in der Fachliteratur als Logorrhoe bezeichnet wird.

Auch schön: Der Hijabisierung wird zumindest vor Gericht Einhalt geboten. Auf Fratzenbuch wurden die Richter als „Kulturrassisten“ beschimpft, ein Wort, das direkt aus Pallywood stammen könnte.

Der Schockwellenreiter schrieb dazu: „Negative Religionsfreiheit bedeutet auch, die katholische Kirche als das bezeichnen zu können, was sie ist – eine Kinderfickersekte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat mich wegen dieser Behauptung der Gotteslästerung angeklagt, die zuständige Richterin sah das allerdings anders. Eine Richterin mit Kopftuch hätte da sicher im Sinne der katholischen Kirche entschieden. Daher gilt: Kein Kreuz, keine Kippa und kein Kopftuch in Gerichten (und auch nicht in Schulen oder sonstigen Amtsstuben). Wir Atheisten fordern endlich die Freiheit von den Religioten.“

Zum Schluss noch ein Video (Facebook).

Der gottverlassene Landstrich, revisited

Dieser Text erschien am 19.9.97 im Berliner Tagesspiegel – leider erheblich und sinnentstellend gekürzt.

San Fernando de Atabapo im venezolanischen Bundesstaat Amazonas (obwohl der Ort am Orinoco liegt).

Oberhalb der großen Katarakte fanden wir längs des Orinoco auf einer Strecke von 450 km nur drei christliche Niederlassungen, und in denselben waren kaum sechs bis acht Weiße, das heißt Menschen europäischer Abkunft. Es ist nicht zu verwundern, daß ein so ödes Land von jeher der klassische Boden für Sagen und Wundergeschichten war. Hierher versetzten einst Missionare die Völker, die ein Auge auf der Stirn, einen Hundskopf oder den Mund unter dem Magen haben. (Alexander von Humboldt)

Wuchtiger Granit, von der stillen Kraft der Strömung rund geschliffen, versperrt den Weg. Den Orinoco aufwärts, oberhalb der unpassierbaren Stromschnellen: Die Trockenzeit hat den Pegel so weit fallen lassen, daß schwarze Felsbrocken sich unerwartet dort auftürmen, wo man vor einigen Tagen noch ohne Mühe passieren konnte. Der indianische Kapitän strahlt über das ganze Gesicht: Er darf zeigen, daß er jeden Quadratmeter des Flusses kennt. Das Steuer abrupt nach links und rechts, Außenbordmotoren röhren, die Passagiere stöhnen auf, die Bugwelle klatscht an die vorbeihuschenden Felsen, gerettet.

Wer von Puerto Ayacucho, der quirligen und stickigen Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, nach Süden reisen will, muß zunächst mit einem Lastwagen vorliebnehmen. Der bringt ihn an den Katarakten vorbei an den Oberlauf des Orinoco. Die Straße endet abrupt im Fluß. In einer Bretterbude verkaufen zwei Frauen gekühlte Getränke. Ein einsamer Ventilator surrt aufgeregt, aber vergeblich gegen die Hitze. Umsteigen in ein hoffnungslos überladenes Schnellboot. Die Fahrt nach San Fernando de Atabapo im tiefsten Urwald Venezuelas dauert vier Stunden.

Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Menschen als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört… Krokodile und Boa sind die Herren des Stromes; der Jaguar, der Pecarim, der Tapir und die Affen streifen durch den Wald, ohne Furcht und ohne Gefährde; sie hausen hier wie auf einem angestammten Stück Erde.

Das schrieb Alexander von Humboldt im April 1800, als er und sein Gefährte Bonpland im Auftrag der spanischen Krone die Region erforschten. Humboldt bewies, daß zwischen den größten Flußsystemen Südamerikas eine Verbindung besteht. Der Cassiquiare, den Humboldt als erster Europäer befuhr, zweigt vom Orinoco ab, östlich von San Fernando de Atabapo, und ergießt sich zwei Tagesreisen mit dem Kanu weiter südlich in den Rio Negro. Der wiederum mündet bei Manaus in den Amazonas. Das Gebiet am Oberlauf des Orinoco ist weitgehend unerforscht und gilt als letzte Heimstatt indianischer Völker, die sich dem Kontakt mit der Zivilisation weitgehend verweigern. Die Schilderungen Humboldts, ab 1805 unter dem Titel „Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents“ veröffentlicht, können noch heute als Reiseführer dienen.

Auf beiden Seiten lief fortwährend dicker Wald am Strome hin. Die Berge im Osten schienen immer weiter wegzurücken. Wir kamen an einer merkwürdig gestalteten Insel vorbei. Ein viereckiger Granitfels steigt wie eine Kiste gerade aus dem Wasser empor; die Missionare nennen ihn El Castillito.

San Fernando de Atabapo: ein verschlafener Ort mit 3000 Einwohnern. Eine Kirche. Ein Restaurant: der folgenlose Genuß des Tagesmenüs setzt eine tropentaugliche Darmflora voraus. Das einzige Hotel an der Plaza Bolivar: nur drei Zimmer, weit jenseits von mitteleuropäischem Standard und Komfort. Mittendurch eine Heerstraße für Ameisen und die in Volksliedern liebevoll besungenen Cucarachas. Am Abend schauen auch ein paar Kröten herein, die der kurze, aber um so heftigere Tropenregen unternehmungskustig macht. Hängematte und Moskitonetz gehörten zur Grundausstattung des Reisenden wie Toilettenpapier und Plastikfolie, um Papiere und Geld vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das grandiose Panorama entschädigt: Eine Gewitterwolke dräut über dem satten Dunkelgrün des Urwalds, die letzten Sonnenstrahlen gleißen durch das kitschige Abendrot und lassen die Sandbänke weiß leuchten. Hier fließen drei Ströme zusammen: Guaviare, Atabapo und Orinoco. Der Guaviare, breiter als der Rhein, entspringt tausend Kilometer westlich in den kolumbianischen Anden und hat weißes Wasser, und der ganze Anblick seiner Ufer, seiner gefiederten Fischfänger, seine Fische, die großen Krokodile, die darin hausen, machen, daß er dem Orinoco weit mehr gleicht. Von Süden ergießt sich der Atabapo in den Guaviare. Wassertemperatur: erstaunliche 37 Grad. Der sonnendurchglühte Granit heizt den Fluß auf. Er ist dunkel wie schwarzer Tee, aber klar bis auf den Grund. Die Färbung rührt von Gerbsäure, die Insekten abhält, ihre Eier zu legen.

Für Individualreisende ist die Region östlich und südlich von San Fernando Sperrgebiet – zum Schutz der Indianer. Um hier zu reisen, benötigt man eine schriftliche Erlaubnis der Indianerbehörde im Kultusministerium, des Innenministeriums in Caracas und der Distriktsverwaltung in Puerto Ayacucho. Aber die Behörden sind weit, und Papier zählt weniger als der menschliche Kontakt. Am oberen Orinoco gibt es zwei Dutzend illegale Goldminen. Der Kommandant der örtlichen Guardia Nacional kann die genauen Standorte auf der Karte zeigen. Wichtige Honoratioren des Ortes sind daran nicht ganz unbeteiligt, und der Schmuggel nach Kolumbien ist ebenfalls einträglich. Übermäßiger Aktivismus der Sicherheitskräfte würden den regen Bootsverkehr nur unnötig stören. Auch die kolumbianischen Grenzposten auf der anderen Seite des Guivare beobachten den Fluß, manchmal. Was gringos tun, interessiert sie nicht. Jede zweite Nacht sind in der Ferne Schußwechsel zu hören. Die Guerilla, sagen die Venezolaner.

Der Autor in San Fernando de Atabapo

Clemente Guicho ist Curripaco – eine indianische Ethnie, die am Westufer des Atabapo lebt, aber äußerlich nicht von den Kreolen zu unterscheiden ist. Deshalb bleiben die Curripaco von Touristen auf der Suche nach Naturvölkern unbehelligt. Curripaco, ein Aruak-Dialekt, wird nur noch von 600 Menschen in rund dreißig Dörfern gesprochen. Guicho hat ein schnelles Boot, eine Vorliebe für amerikanische Dollar, kümmert sich nicht um Vorschriften und fährt gern den Atababo hinab, bis nach Javita kurz vor der brasilianischen Grenze.

Unsere Piroge bleib ein paar Minuten lang zwischen zwei Baumstämmen stecken. Kaum war sie wieder losgemacht, kamen wir an eine Stelle, wo mehrere Wasserpfade oder kleine Kanäle sich kreuzten, und der Steuermann wußte nicht gleich, welches der befahrenste Weg war. Sobald die Sonne aufgegangen war, ging es wieder, um der starken Strömung auszuweichen, durch den überschwemmten Wald. Das Klima in Javita ist ungemein regnerisch.

Doch die Wettergötter haben ein Einsehen. Keine Wolke trübt den Himmel, und am Abend kann der Reisende die Hängematte unter freiem Himmel aufspannen. Das Kreuz des Südens steigt langsam zum Zenit.

Es war eine der stillen, heiteren Nächte, welche im heißen Erdstrich so gewöhnlich sind. Die Sterne glänzten im milden planetarischen Licht. Ein Funkeln war kaum am Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflächen der südlichen Halbkugel zu beleuchten schienen. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dichtbewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergesenkt.

Elorza am Rio Arauca, südliche Llanos. Selten verirrt sich jemand nach Elorza. Nur die Fiesta im März, die toros coleados, zieht venezolanische Touristen an, die die Wildwest-Atmosphäre genießen wollen: breitbeinige Männer mit staubigen Stiefeln und Cowboy-Hut, schmelzender Gesang, untermalt von Gitarre und Harfe, Reiter, die versuchen, einen Stier möglichst schnell am Schwanz zu Fall zu bringen.

Am Ortsrand leben knapp hundert Guahibos, eng zusammengedrängt unter einem Wellblechdach und umgeben von Müllbergen. Die Guahibos sind Nomaden, die Mehrzahl stammt aus Kolumbien. Sie nennen ihre Wohnstätte garpón, „großes Haus“, und erhalten Sozialhilfe; einige Männer sprechen spanisch und verdingen sich für ein Almosen als Gelegenheitsarbeiter auf den umliegenden Farmen. Das gibt böses Blut: der Wahlkampf steht vor der Tür, und Lokalpolitiker haben Parolen ausgegeben, die frei übersetzt lauten: „Guahibos raus!“ und: „Arbeitsplätze zuerst für Einheimische!“

Pater Christobal ist Pole und aus Ostpreußen gebürtig. Sein klimatisierter Amtssitz nimmt die ganze Breite der Plaza Bolivar von Elorza ein. Als öffentliche Person könne er zwar nicht immer laut sagen, was er denke, aber seine kirchliche Autorität geltend machen. „Vor fünfzehn Jahren haben Viehzüchter und ihre Handlanger ein Massaker an den Guahibos verübt“, erzählt er, „es gab siebzehn Tote, auch Frauen und Kinder. Einige Überlebende hausen im garpón. Sie haben heute noch Angst. Die Schuldigen waren bekannt, wurden aber nicht bestraft.“

Guahibo, auch Wayapopihíwi genannt, im Süden Venezuelas, irgendwo in einem winzigen Dorf ungefähr hier. Das Stammpublikum wird auch mich erkennen.

Man erfährt, daß der örtliche Automechaniker Roberto Para vor einigen Jahren eine Anthropologin aus Paris zu den nomadisierenden Guahibos gefahren hat, die irgendwo in der Savanne leben. Bis zum Rio Meta, der Grenze zu Kolumbien, sind es rund 200 Kilometer, aber es gibt in diesem gottverlassenen Landstrich nur zwei aufgegebene Gehöfte. Die kolumbianische Guerilla macht das Gebiet unsicher, attackiert die venezolanischen Grenzposten und erhebt bei nächtlichen Überfällen von den Viehzüchtern „Kriegssteuern“.

Fünf Stunden mit dem rüttelnden Jeep durch die Savanne (vgl. Foto). Der Boden zeigte überall, wo er von der Vegetation entbößt war, eine Temperatur von 48 bis 50 Grad. Die Ebenen ringsum  schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

Ein schlammiger Fluß: der Rio Capanaparo. Ein alter Mann rudert den Reisenden schweigend an das andere Ufer. Wieder ein garpón. Aller Augen richten sich auf den chefe. Der erklärt in stockendem Spanisch: Das Feuer und die Viehzucht engen den Lebensraum der Guahibos immer mehr ein. Sie litten Hunger, weil sie nicht mehr jagen könnten. Die Regierung lobt sich im Ausland für ihre gut gemeinte, das heißt paternalistische Indianerpolitik. Sie bietet den Nomaden an, gratis in Reihenhaussiedlungen wohnen zu können wie die katholischen und assimilierten Indianer am Orinoco. Dort wären sie geschützt vor Übergriffen sowohl der kolumbianischen Guerilla als auch der Viehzüchter. Doch sie wollen nicht.

Kein Stamm ist schwerer seßhaft zu machen als die Guahibos. Lieber leben sie von faulen Fischen, Tausendfüßen und Würmern, als daß sie ein kleines Stück Land bebauen. Wir fanden daselbst sechs von noch nicht katechisierten Guahibos bewohnte Häuser. Sie unterschieden sich in nichts von den wilden Indianern. Ihre ziemlich großen schwarzen Augen verrieten mehr Lebendigkeit als die der Indianer in den übrigen Missionen… Mehrere hatten einen Bart; sie schienen stolz darauf, faßten uns am Kinn und gaben uns durch Zeichen zu verstehen, sie seien wie wir.

Die ersten Weißen, die die Guahibos kennenlernten, waren Deutsche – im 16. Jahrhundert. Die Konquistadoren Georg Hohermuth von Speyer und Friedrich von Hutten zogen 1535 im Auftrag der Welser von Coro an der Küste nach Süden, bis in das Quellgebiet des Guaviare im heutigen Kolumbien. Mehrere hundert deutsche und spanische Landsknechte durchstreiften monatelang die Savanne, ausgemergelt vor Hunger und vergeblich auf der Suche nach einem Paß in die Anden, in das Land der Muisca, zum legendären El Dorado. Die Muisca zahlten mit Gold für die Kinder der Guahibos, erfuhren sie.

Fiengent ain Cassicquen oder Obersten, ßo sagt, er wer auff der andern Seitten des Birgs gewest, gab uns groß Zeittung von Reichtumb. Vermochten aber mit den Pfferden nit hynuber… berichtet der fränkische Edelmann Philipp von Hutten am 30. Oktober 1538 aus Coro an den kaiserlichen Rat Matthias Zimmermann in einem der ersten Briefe, den ein Deutscher aus Südamerika geschrieben hat.

Plaza von Santa Ana de Coro, gegründet 1527 vom Spanier Juan de Ampiés, der sich dazu die Erlaubnis des Kaziken Manaure holte. Die kleine Kathedrale, dem heiligen Franziskus geweiht, war noch im Bau, als Georg Hohermuth von Speyer und Philipp von Hutten 1528 auf diesem Platz standen.

Coro, im Nordwesten Venezuelas. Auf einem Platz, inmitten liebevoll restaurierter Kolonial-Architektur, steht ein Glaskasten. Darin ein schlichtes Holzkreuz. Die Legende sagt, hier sei 1528 die erste Messe der Stadt gelesen worden, und das Holz stammte von dem Baum, unter dem sich der spanische Konquistador Juan de Ampiés und der Caquetio-Kazike Manaure zum ersten Mal trafen. Ein Jahr später kam Ambrosius Dalfinger aus Ulm, um im Auftrag der Welser einen schwunghaften Handel mit afrikanischen und indianischen Sklaven aufzuziehen. Ganz privat suchte er El Dorado. Ihm folgten deutsche und spanische Glücksritter und die Pocken, die die Indianer dezimierten.

Eine Geschichte, die sich in Südamerika Dutzende Male in verschiedenen Variationen ereignet hat. Warum also das flaue Gefühl des Autors im Magen, auf der Plaza Bolivar zu stehen, vor der eintürmigen Kathedrale Coros? Hans Hauser ist eine literarische Figur, die zum Glück und zu Recht vergessen worden ist. „Mit den Konquistadoren ins Goldland“ hieß das Buch, erschienen im Jahr 1958 in Stuttgart, von einem ebenso vergessenen Autor: Blonde deutsche Männer sorgen in fremden Landen für Ordnung, bekehren heidnische wilde Indianer und erleben prächtige Abenteuer. Der Held ist frei erfunden, nicht jedoch die Nebenfiguren: der leutselige Ambrosius Dalfinger, der tapfere Georg Hohermuth von Speyer, der stolze Philipp von Hutten und der finstere Nikolaus Federmann, Gründer von Bogota.

„Was so durch kindliche Eindrücke, was durch Zufälligkeiten der Lebensverhältnisse in uns erweckt wird, nimmt später eine ernstere Richtung an, wird oft ein Motiv wissenschaftlicher Arbeiten, weiterführender Unternehmungen.“ Das schreibt Alexander von Humboldt über das Motiv seiner Reise. Und Philipp von Hutten schrieb am 31. März 1539 an seinen Vater: Weiß Gott kein Geitz Gelds hat mich bewegt, diese Reiß zu thun dann allein ein sonderlicher Lust, so ich vor langer Zeit gehabt, dünckt mich auch, wäre ich nicht mit Ruhe gestorben, wo ich Indien nicht erst gesehen.

Die Zitate Alexander von Humboldts (kursiv) sind entnommen aus: „Eine südamerikanische Reise“, hg. v. Reinhard Jaspert, Berlin 1979, einer Auswahl u.a. aus Humboldts Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, (Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents), 36 Bände, 1806ff., (Nachdruck bei Brockhaus 1970).

Die Zitate Philipp von Huttens aus: Eberhard Schmitt und Friedrich Karl von Hutten: Das Gold der Neuen Welt. Die Papiere des Welser-Konquistadors und Generalkapitäns von Venezuela Philipp von Hutten 1534-1541, Hildburghausen 1996.

Moralisierende Selbstgerechtigkeit und die Religiotisierung

Klaus von Dohnanyi verteidigt in der Süddeutschen Thilo Sarrazin. Der Artikel ist lehrreich, nicht, weil ich mit den Thesen übereinstimmte, sondern weil man die Argumente des politischen Gegners widerlegen sollte, falls es sich nicht um bloße Vorurteile handelt, was in diesem Fall strittig ist, die bekanntlich jeder Vernunft trotzen, ganz gleich, welches Argument man vorbrächte.

Richtig ist, dass der öffentliche Diskurs aka die Mainstream- und die so genannten „sozialen Medien“ nur selten, wenn überhaupt, das Für und Wider abwägen, sondern meistens danach trachten, das nicht Erwünschte in eine Schublade zu packen, womit das Thema zwar nicht vom Tisch, aber erledigt zu sein scheint. Die Berliner Morgenpost zitierte den ehemaligen ARD-Journalisten Joachim Wagner: „Beim Thema Zuwanderung hat unsere Gesellschaft ihre Dialog- und Streitfähigkeit in weiten Teilen verloren. Die Bereitschaft, andere Meinungen überhaupt zu hören, erodiert. Nach einer Allensbach-Umfrage haben ja 71 Prozent der Menschen den Eindruck, man kann sich nur mit Vorsicht zur Flüchtlingsthematik äußern. Das hat zwei Ursachen: Es gibt eine moralisierende Selbstgerechtigkeit auf der links-grünen Seite, aber auch im kirchlichen Milieu – diese dominiert die Debatte in der medialen Öffentlichkeit. Und es gibt die Hetze auf dem rechten Rand. In der Mitte regiert die Sprachlosigkeit, aus Angst in die rechte Ecke gestellt zu werden.“

Was auch immer von solchen Umfragen zu halten sei: „Moralisierende Selbstgerechtigkeit“ beschreibt das, was ich meine korrekt: Politik wird von den Mittelschichten durch Moral ersetzt, bei welchem Thema auch immer – das enthebt einen der unbequemen Frage, ob der Kapitalismus an sich zu kritisieren sei, was zwangweise die Machtfrage auf die Bühne bringt, oder nur seine Auswüchse Risiken und Nebenwirkungen, etwa das Klima, Genderfragen oder das Finanzkapital.

Wagner sagt: „Von allen Migrantengruppen schneiden die Schüler mit türkischem und arabischem Hintergrund nach allen Bildungsvergleichen am schlechtesten ab. Das hängt mit dem sozioökonomischen Status der Bevölkerungsgruppen zusammen, aber auch mit dem teilweise mangelnden Bildungsehrgeiz.“

Ist diese These nun Sarrazinismus? Klaus von Dohnanyi: „Sarrazins Behauptung, dass es besondere, kulturelle Eigenschaften von Volksgruppen gibt, kann heute niemand mehr mit Sachkenntnis bestreiten. Die amerikanische Enzyklopädie der Sozialwissenschaften nennt das social race: „soziale Rasse“. Sarrazin sieht nun bei Teilen islamischer Gruppen eine Ablehnung der Integration und darin Gefahren für unsere Bildungs- und Leistungsgesellschaft.“

Hier geraten wir in die Nähe des reaktionären „Multikulti“-Begriffs des „grünen“ Milieus: „Kultur“ ist nie (in Worten: überhaupt nicht) eine Eigenschaft von Menschen, und schon gar nicht von „Volksgruppen“. Kultur ist immer ein Projekt und kann sich jederzeit ändern. Natürlich gibt es Traditionen und kollektive Gewohnheiten, die sind aber selbst wieder schon das Resultat, warum und wie man sich der Gesellschaft angepasst hat oder nicht.

Race is a “social concept, not a scientific one” claimed geneticist J. Craig Venter following the discovery that humans share 99.9% of the same genetic code irrespective of our skin color.

Das widerlegt IMHO Dohnanyi und Sarrazin sowieso, weil letzterer dumm und biologisch, also rassistisch daherfaselt. Und noch mehr gilt das matürlich für das Konzept der „Rasse“ beim Homo sapiens. (Daraus folgt: „Racism is a Social Product of Race“. Und es wundert überhaut nicht, dass es für den Eintrag Race and society kein deutsches Wikipedia-Pendant gibt.)

Richtig ist, dass große Teile des Einwanderer-Milieus, dazu gehören auch Deutschtürken, sich nicht mit der Gesellschaft, in der sie leben, identifizieren. Warum wählen Deutsche türkischer Herkunft den Diktator Erdogan?

„Die Araber“ stimmt vielleicht, wenn man nur die Sprache meint, im Detail wird das aber kompliziert.

Eine Studie hat gezeigt, dass die durchweg höchsten Leistungen im Leseverständnis als auch in naturwissenschaftlichen Kompetenzen die Kinder erreichen, deren beide Eltern in Deutschland geboren wurden. Signifikant niedriger fallen die Leistungen aus, wenn ein Elternteil im Ausland geboren wurde und die niedrigsten Werte haben Kinder, deren beide Eltern nicht in Deutschland geboren wurden (IGLU-Studie). (…) Viele hier lebende „Araber“ sind beispielsweise Kurden, sie kommen zwar möglicherweise aus einem Land, in dem die Amtssprache arabisch ist, ihre eigentliche Muttersprache ist jedoch kurdisch. Auch sind nicht alle Araber Muslime.

In der Neue Zürcher Zeitung argumentiert Kacem El Ghazzali – wohltuend ohne Hyperventilation – unter der Überschrift: „Ich kritisierte den politischen Islam und die Identitätspolitik. Und plötzlich galt ich als «rechts». Warum eigentlich?“

Auch hier schimmert „Multikulti“ durch: Die Verehrung höherer Wesen gilt im grünen Milieu als „Kultur“ und muss deshalb verteidigt werden. Ich erinnere daran, dass Ströbele einen islamischen Feiertag forderte.

Zum Thema muss man nur eine Presseerklärung der Aleviten lesen (nicht mehr online, von 2009): „Die Dominanz und das Selbstbewusstsein, mit dem der politische Islam in Deutschland eine Form der Religiösität in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt, der in seiner Ausprägung mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist, verängstigt nicht nur alevitische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland zunehmend. (…) Dieses Urteil (das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 29.09.2009 (AZ.: VG 3 A 984.07), wonach einem muslimischen Schüler das Recht eingeräumt wurde, einmal täglich sein Gebet in der Schule verrichten zu dürfen) ist die Fortführung einer befremdlichen Tradition der deutschen Justiz. Das betäubungslose Schächten von Tieren, die Teilnahme am Schwimmunterricht im Burkini, Kinder die Jihad heißen sowie Frauen, die mit Verweis auf die Scharia keine Härtefallscheidung von prügelnden muslimischen Ehemännern bekommen. All das hat den Segen der freiheitlich demokratischen Justiz in Deutschland. Dieses Maß an Liberalität bei Entscheidungen deutscher Gerichte in Bezug auf den Islam vermissen wir in Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit z.B. in ausländer- und asylrechtlichen Entscheidungen“.

Wahrscheinlich würden die gefühlten „Linken“, die die Hijabisierung glauben verteidigen zu müssen, auch die Aleviten als „Rechte“ beschimpfen (wenn sie wissen, was Aleviten sind).

Einen hab ich noch. Der Deutschlandfunk zitiert französische Islamwissenschafter (!), darunter den hier oft lobend erwähnten Gilles Kepel.

Gilles Kepel, der schon in den 90er Jahren die Entstehung eines originären Islam in Frankreich diagnostizierte, spricht von einem Kulturkampf, der sich heute in Frankreich abspielt:

„Es ist ein Kulturkampf zwischen denen, die unsere muslimischen Mitbürger mit ihrer salafistischen Vision in Geiselhaft nehmen, eine Vision, die direkt zum Dschihad gegen die Ungläubigen führt – und auf der anderen Seite jenen, die daran glauben, dass es in der französischen Gesellschaft für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, den gleichen Platz gibt, nach dem Prinzip der Laizität.“

Darum geht es: Soll der Staat weltlich (laizistisch) sein – oder nicht? Deutschland ist nicht säkular, solange Staat und Kirchen nicht getrennt werden, solange der Staat die Kirchensteuer einzieht, solange Religionsunterrricht in den Schulen stattfindet, solange die Kirchen in Rundfunkräten sitzen und vieles andere mehr.

Sorry, der Text ist viel zu lang, aber mir kam so manches in den Sinn…

Causa: Soleimani [Update]

Credits: Michael Moore

Dass ausgerechnet pazifistische Linke es betrauern, wenn religiöse Faschisten wie #Soleimani ausgeschaltet werden, zeigt mal wieder, dass der Pazifismus objektiv profaschistischen Charakter hat. (Nico Hoppe)

Natürlich werden wir nie genau erfahren, warum der iranische Terroristen-Anführer Soleimani just zu dem Zeitpunkt (und nicht schon viel früher) getötet wurde. Angeblich (via Fefe) war er im Irak, um eine diplomatische Note zu übergeben. Angeblich.

Es passt für Trump, wie schon für Clinton (siehe oben) – niemand redet jetzt mehr darüber, dass die US-amerikanischen Demokraten den amtierenden Präsidenten des Amtes entheben wollen. Die Jerusalem Post folgert ganz richtig und nachvollziehbar, dass auch Netanjahu vermutlich die nächste Wahl gewinnen wird, da sein größter Widersacher nicht anders gehandelt hätte.

Es hat schon seinen Grund, warum ich zum Thema deutsche Medien nicht mehr zur Kenntnis nehme. Was für einen gequirlten Unsinn man da lesen muss!

Arye Sharuz Shalicar schreibt auf Facebook: An das ntv Nachrichten Team: Eure Schlagzeile ist mega-unprofessionel. Suleimani ’nur‘ als General zu bezeichnen wäre ungefähr so, als würdet ihr Himmler als Polizisten bezeichnen. Diese Art der verzerrten Berichterstattung ist eine Frechheit. Ein anderer Nutzer kommentierte: …und die al-Quds-Brigaden werden medienweit (z.B. „Welt“) in Deutschland zur militärischen „Eliteeinheit“ aufgewertet. Obwohl schon der Name, das arabische „Jerusalem“, eindeutig zeigt, wohin die Reise geht.

Ob ein Terrorist und Schlächter „getötet“ oder „ermordet“ wird, ist eben eine Frage des Standpunkts – wie auch schon bei der deutschen RAF. Besonders dämlich formuliert Telepolis: „USA ermorden mit gezielter Tötung General Soleimani“. Mit einer Ermordung töten? Oder umgekehrt?

Ich muss leider der Bild zustimmen: „Trump hat die Welt von einem Monster befreit“: Der iranische Terror-Pate Ghassem Soleimani stand für eine Welt, die kein friedliebender Mensch wollen kann: Eine Welt, in der man jederzeit von einer Bombe zerfetzt werden kann, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort ist.

Eine Welt, in der ganze Städte ausgelöscht werden wie Aleppo, in der blutrünstige Milizen von Tür zu Tür gehen und Zivilisten exekutieren. In der Kindergärten in Deutschland jederzeit in einem Feuerball verglühen können, bloß weil die Kinder darin jüdisch sind. In der Israel jeden Tag von der Auslöschung bedroht ist.

Die Linke faselt nur dummes Zeug. Was wäre gewesen, wenn die Alliierten ab 1939 Drohnen und Raketen besessen hätten und Hitler erledigt hätten? Wäre das auch „völkerrechtswidrig“ gewesen? By the way: welche Völker? Wahre Linke haben kein Vaterland, sagte mal irgendjemand sinngemäß.

Für den Anfang empfehle ich eine kühle Analyse der New York Times: „Trump Kills Iran’s Most Overrated Warrior. Suleimani pushed his country to build an empire, but drove it into the ground instead.“

Wie schon so oft macht Trump außenpolitisch instinktiv vieles richtig: Er kann sich jetzt nach dem großen Palaver im irakischen „Parlament“ zurückziehen und vorher noch die Rechnung bezahlen lassen.

Der Iran ist keine militärische Gefahr für die USA, wie schon auch der Irak. Das hat der erste Golfkrieg gezeigt. Die religiös-faschistische Mullah-Bande, die dort das Sagen hat, muss sich weiter auf asymmetrische Kriegsführung aka Terrorismus beschränken.

Übrigens habe ich in den letzten Tagen viele Kommentare zum Thema gehört von denen, die in den Medien nur selten vorkommen, Polizisten, Arbeiter, Putzfrauen und -männer, Menschen, die sich abrackern und nur wenig verdienen: Fast ausnahmslos, wenn es sie überhaupt interessierte, fanden die Trumps Aktion gut und richtig. Ich weiß nicht, mit wem die Funktionäre der „Linken“ reden, aber mit den so genannten „kleinen Leuten“ bestimmt nicht. Die „Linken“ sind in ihrer eigenen Echo-Kammer gefangen – gemeinsam in den Untergang und unter die Fünfprozent-Hürde.

Ceterum censeo: Der Tod Soleimans ist aus vorwiegend innenpolitischen Gründen (der USA) erfolgt. Jemand wird ihn ersetzen. Punktuelle Angriffe von außen unterstützen immer das jeweilige Regime und führen mitnichten zu einem Regime Change.

[Update] – Washington Post: „Don’t believe Iranian propaganda about the mourning for Soleimani“.

–Ali Safavi (Twitter): „OMG! Massive crowd at funeral of TERMINATED TERRORIST-IN-CHIEF, Soleimani. LOL! Tehran has a pop. of 12m. Regime offered free ride, breakfast, lunch & promised students „good“ grades to entice ppl. to attend. Attached notice from #Iran’s Industries Univ.“

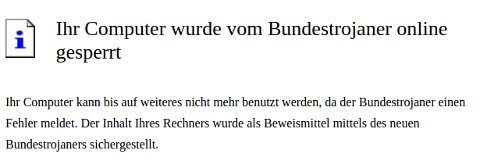

Remote Communication Interception Software, reloaded [Update]

„Online-Durchsuchung bei Tätern, die nicht übers Internet kommunizieren“- großartige Zwischenüberschrift von Heise. Passt zum Niveau und zu den üblichen Textbausteinen, die seit 1993 zum Thema abgesondert werden.

In den Verhandlungen mit den Grünen zur anstehenden Verschärfung des Polizeigesetzes in dem südlichen Bundesland hatte Strobl bei der Online-Durchsuchung nachgeben müssen. Bei dem Instrument geht es um das heimliche Durchsuchen von Festplatten von Computern, um beispielsweise Terrorpläne zu vereiteln.

Immer diese Festplatten! 2006 ging es um die berüchtigten „Internet-Festplatten, wahlweise auch ohne Internet.

Man kann natürlich auch ersatzweise Harry Potter lesen. Magie ist bei beiden Themen im Spiel. Ceterum censeo: Wie wollt ihr das anstellen, wenn das auszuspähende Objekt die Minimalstandards des sicherheitsbewussten Online-Verhaltens einhält? (Mal abgesehen davon, dass man zuerst die IP-Adresse des Zielrechners kennen müsste.)

Die so genannte Remote Communication Interception Software gibt es auch für Linux?! Und vermutlich funktioniert sie ohne physischen Zugriff (USB! USB!) auf den Zielrechner? Das will ich sehen. Bisher hat noch niemand etwas darüber gesagt, auch wenn der CCC manchmal geheimnisvoll herumraunte:

Zu den konkreten Methoden macht das Bundeskriminalamt keine Angaben – ‚aus kriminaltaktischen Gründen‘, wie ein Sprecher sagte. Zwar gebe es keine speziell geschulten ‚Online-Durchsucher‘, jedoch Spezialisten, die herangezogen würden. Es handele sich um Beamte, die ‚versiert auf dem Gebiet‘ seien. (…) Berichten zufolge haben die Sicherheitsdienste inzwischen auch Spionageprogramme entwickelt, die über das Trojaner-Prinzip hinausgehen. (…) Trojaner nutzen Sicherheitslücken, die nur mit großer Sachkenntnis gestopft werden können. ‚Der Privatnutzer kann sich dagegen kaum schützen‘, sagt Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, einer Lobby-Organisation, die für möglichst wenig staatliche Überwachung im Internet eintritt.(FAZ.net, 05.02.2007)

Man kann sich nicht schützen? Das sagt der CCC? Was rauchen die da? Ich bin auch versiert, gefragt hat man mich aber noch nicht.

Jaja. Phishing E-Mails im Behördenauftrag?! Da kann Netzpolitik.org gern den Vertrag mit FinFisher veröffentlichen. Ich halte das für höheren volksverdummenden Blödsinn.

„Man könnte von ‚Durchsuchungssoftware‘ sprechen; bei bei Software für die Quellen-TKÜ von Remote Communication Interception Software (RCIS). De Facto ist es aber nichts anderes als Schadsoftware, die das Rechnersystem infiltriert und seine Funktion manipuliert.“

Wie? Wie? Wie? Der Kaiser ist nackt! De facto ist das ein Meme.

Legendär immer noch Annette Ramelsberger (Süddeutsche, 07.12.2006): „Den meisten Computernutzern ist es nicht klar: Aber wenn sie im Internet surfen, können Verfassungsschützer oder Polizei online bei ihnen zu Hause auf die Festplatte zugreifen und nachschauen, ob sie strafbare Inhalte dort lagern – zum Beispiel Kinderpornographie oder auch Anleitungen zum Bombenbau.“

Nein, das war mir bisher nicht klar, und wenn ich ehrlich sein soll, wurde es auch seitdem nicht klarer. Alle schreiben voneinander ab. Fakten werden sowieso überschätzt.

[Update] Ich habe nie behauptet, dass man keine Mal- oder Spionagesoftware auf fremden Rechnern installieren könne. Es funktioniert aber nicht so, wie sich das fast alle vorstellen: Von fern und weil irgendjemand das so will. Man braucht a) mindestens den (physikalischen) Zugriff auf den Zielrechner (um z.B. einen Keylogger oder per USB etwas aufspielen zu können) und b) muss sich der Nutzer selten dämlich anstellen (leider ist das wohl eher die Regel als die Ausnahme). Alles andere ist Humbug.

Insel der Sterne

Die Iglesia de San Antonio Abad auf der peruanischen Insel Amantani, fotografiert im April 1984 (Ich habe nur zwei Fotos dieser Kirche gefunden). Damals gab es weder gepflasterte Straßen auf der Insel noch irgendeine Herberge. Wir waren bei Bauern privat untergebracht. Aus meinem Reisetagebuch: