Gute und schlechte Nachrichten aus Venezuela und die Angst vor dem Hyperlink

Das Foto (1998) zeigt eine Straßenszene in Barinas im Westen Venezuelas.

Welt online: „Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat drei US-Diplomaten des Landes verwiesen. Er warf ihnen Sabotage und einen Komplott mit der rechten Opposition vor, wie die Zeitung ‚El Nacional‚ in ihrer Internetausgabe berichtete. (…) Laut Maduro gibt es Beweise, dass die drei Diplomaten in Sabotageaktionen gegen Wirtschaftsbetriebe und die Energieversorgung verwickelt sind. (…) Zudem kündigte er den Aufbau einer neuen Geheimdienstabteilung an, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist und Informationen über Destabilisierungen des Landes zusammentragen soll.“

Ein persönlicher Präsidentengeheimdienst. Das, was die Welt zuallerletzt braucht.

By the way: Ich frage mich, warum 24 Jahre nach der Erfindung des World Wide Web ein deutsches Medium – hier Welt „online“ – noch immer nicht in der Lage ist, Quellen (hier: El Nacional) zu verlinken. Bei Wikipedia lesen wir: „Hyperlinks sind ein charakteristisches Merkmal des Internet.“ Die deutschen Cheferedakteure haben das eben mehrheitlich noch nicht verstanden, sondern lassen weiter zu, dass Printartikel eins zu eins „online“ erscheinen. Geht sterben! Ich habe kein Mitleid.

Quilapayun

Das Video wird von YouTube eingebettet und erst beim Klick auf den Play-Button geladen. Es gelten die Datenschutzerklärungen von Google.

Die deutsche Linke (nicht nur die gleichnamige Partei) bietet ein desaströses Bild. Vielleicht sollte ich im Alter doch nach Lateinamerika auswandern. Da kann die Jugend die Texte dieser Lieder noch auswendig. Die Musik ist eh besser – und die linken Frauen schöner (ja, ein doofer Spruch, aber die Wahrheit).

Hier singt Victor Jara.

Leftist Extremists?

Klassenkampf in Kolumbien – laut der Nachrichtenagentur AP hat die herrschende Klasse die Sprachregelung ausgegeben, bei den Bauern, die Straßenblockaden errichteten, handele es sich um „Linksextremisten“: „Authorities said privately that they believed leftist extremists were involved in Thursday’s unrest in the capital and Santos suggested a link.“ Deswegen patrouilliert jetzt das Militar in der Hauptstat Bogotá auf den Straßen.

Auf Portal amerika21.de erfährt man, dass es sich nicht nur um aufständische Bauern, sondern um landesweite Streikaktionen handelt. Gefordert werden „grundlegende Veränderungen in der Wirtschaftspolitik“.

In einer Erklärung vom Montag Abend hat die Bewegung Marcha Patriótica, in der mehr als zweitausend soziale Organisationen zusammen arbeiten, dagegen berichtet, dass allein im Verwaltungsbezirk Valle del Cauca mehr als 50 Personen festgenommen wurden, darunter drei Journalisten ihrer Pressestelle und des Bündnisses der Medien und Journalisten für den Frieden. Ein Jugendlicher schwebe in Lebensgefahr, nachdem er mit einem Gewehrkolben auf den Brustkorb geschlagen wurde. Hinzu komme, dass die Massenmedien über die landesweiten Demonstrationen nicht berichten…

Das Militär und die Rechte behaupteten, Marcha Patriótica sei der verländerte Arm der Guerilla FARC und werden auch von „Terroristen“ finanziert. Schon klar.

Die Linke in Lateinamerika kostümiert sich leider immer nationalistisch. Simon Bolivar dreht sich im Grab um, wenn er das hört. Aber auch in vielen lateinamerikanischen Ländern ist die Linke – wie auch in Deutschland – bei bestimmten Themen komplett merkbefreit. Man kann daher viel über die jeweilige Leitkultur erfahren.

Man stelle sich vor, die „Linke“ in Deutschland organisierte eine Demonstration unter der Losung „Patriotischer Marsch“! Aber auch die Opposition in der DDR war mit der Parole „wir sind das Volk“ unterwegs, um an einen vermeintlichen Konsens zu appellieren – angeblich herrschte ja das „Volk“ im so genannten realen Sozialismus.

Eine „Linke“ als soziale Bewegung gibt es in Deutschland leider nicht mehr und wird es auch in absehbarer Zukunft nicht geben. Undenkbar, dass Lenin als Ikone verwendet würde – man stellte sich ins „extremistische“ und sektiererische Abseits. Auch das Wort „Klassenkampf“ ist in deutschen Medien verboten. Das heißt aber nicht, dass das Thema „grundlegende Veränderungen in der Wirtschaftspolitik“, auch bekannt als „die Systemfrage“, hierzulande vom Tisch ist.

Fotos: Marcha Patriótica

Amantani

Das Foto habe ich 1984 auf Amantani gemacht, einer peruanischen Insel im Titicaca-See. Dort habe ich eine Woche bei Quechua-Bauern verbracht, die schlechter Spanisch sprachen als ich. Wenn ich mich beruhigen will, muss ich mir nur meine Fotos von Amantani ansehen.

„Im Gegenteil, es klingt sogar merkwürdig und mutet fast ein bisschen witzig an, wenn man nach Monaten der Abstinenz mal wieder die Nachrichten hört. Oder an einem Kiosk die Schlagzeilen liest. Es ist, als würde man sich in eine bekannte Endlosschleife einklinken.“ (Marc Bielefeld in SpOn)

Nachrichten aus dem Hinterhof der USA: Soldaten als Auftragsmörder

Diese Nachrichten werden wohl kaum in den deutschen Mainstream-Medien vorkommen, sind aber dennoch – oder gerade deswegen – interessant:

Klassenkampf (der Begriff ist in deutschen Zeitungen untersagt) in Venezuela: Die Regierung will einen Manager einsetzen und die Belegschaft wehrt sich dagegen.

Diana ist ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Geschichte und wurde im Jahr 2008 von der Bolivarischen Regierung übernommen. Seitdem wurde der Betrieb unter Kontrolle eines Rats der Arbeiter und Arbeiterinnen geführt. Die Belegschaft unterhält ein eigenes Radioprogramm und eine Arbeiteruniversität. Der Betrieb gilt als gelungenes Beispiel für eine von der Belegschaft übernommene Leitung.

Das ist natürlich ein Grund dafür, dass dieses Unternehmen nicht in deutschen Wirtschaftsnachrichten erwähnt werden darf. Die Glaubensgemeinschaft Freie Marktwirtschaft(TM) würde das missbilligen.

Da wir beim Thema Religion sind: Manchmal machen Pfaffen erstaunlicherweise auch etwas Gutes, zum Beispiel die „Pastors for Peace“ aus den USA. Das ist natürlich auch eine Ausnahme, weil dort alles religiös ist. Vermutlich könnte man in den USA sogar mit einer linksradikalen Organisation Erfolg haben, wenn sie als Kirche organisiert wäre.

Portal america21.de berichtet: „US-Aktivisten brechen Kuba-Blockade Washingtons“. „Die US-Bürger unter ihnen reisten ohne die eigentlich erforderlichen Genehmigungen ihrer Behörden“.

Aha. Und ich dachte immer, im Kapitalismus in Ländern, in denen der freie Markt bekanntlich alle Menschen glücklich und reicht macht, herrschte Reisefreiheit und Verbote, irgendwo hinzureisen, gäbe es nur in Unrechtsregimes wie damals in der DDR?

Spannend finde ich die Rolle Chinas in Lateinamerika: „Auch andere Staaten wie Chile, Panama und Peru erleben eine wirtschaftliche Verlangsamung. Eine der Hauptursachen für das verringerte Wachstum sei die hohe Abhängigkeit von Rohstoffexporten in die EU und in die Volksrepublik China.“

„Wirtschaftliche Verlangsamung“ – das ist natürlich nicht nur Deutsch des Grauens, sondern auch ein pseudereligiöses Mem unserer „Volks“wirtschaftler, die meinen, es müsse bis zur Apokalypse zum Ende aller Tage immer mehr und mehr und mehr produziert werden. Was bedeutete das Gegenteil? „Wirtschaftliche Beschleunigung“? In Deutschland würden die Medien, die vorgeben, Ökonomie erklären zu wollen, vermutlich schreiben: „Die Konjunktur belebt sich“ oder „die Gottheit Märkte sind in guter Stimmung„. (O je, ich wollte nur scherzen und übertreiben, aber die schreiben das wirklich so!)

Im obigen Artikel heisst es: „Schätzungen gingen zuletzt davon aus, dass China die USA als den wichtigsten Handelspartner des lateinamerikanischen und karibischen Raumes bereits 2015 ablösen könnte.“ Das wäre natürlich für Lateinamerika eine Revolution. China wird aber an den den Problemen nicht viel ändern, abgesehen davon, dass die Staaten mit einer Regierung, die die USA nicht wollen oder in die die USA früher ziemlich schnell einmarschiert wären, nicht länger erpressbar sind. (Zitat aus dem Film „Avatar“: „Venezuela – that was a mean bush“.) Venezuela etwa lebt von der Substanz aka Öl, und auch die linke Regierung macht nicht viel mehr als die Einnahmen zu verteilen – nur bekommen mehr Leute davon etwas ab, nicht nur die nationale kapitalistische Oligarchie.

Hübsch ist auch diese Meldung:

Wie aus einem vertraulichen Bericht des FBI vom April diesen Jahres hervorgeht, kommt es immer häufiger zu gezielten Anwerbungen US-amerikanischer Soldaten durch mexikanische Drogenkartelle. Für eine Bezahlung von mehreren Tausend Dollar führten die professionell geschulten Soldaten Auftragsmorde durch oder trainierten die Mitglieder der Organisationen, so Sicherheitsexperten laut Fox News.

Natürlich geben russische Medien diese Nachrichten genüsslich wieder; aber sogar in britischen Medien wird berichtet, inklusive der Steckbriefe: „Mexican drug cartels are using U.S. military personnel as guns-for-hire“.

Gute Nachricht aus Bolivien: „Bolivien für Koka-Anbau zu medizinischen Zwecken“. Präsident Morales hat bereits mehrmals vor den Vereinten Nationen die Legalisierung der Koka-Pflanze gefordert und deren Kriminalisierung als „historischen Fehler“ bezeichnet.

Man müsste sich mal vorstellen, ein deutscher Politiker forderte, „Drogen“ müssten zu medizinischen Zwecken angebaut werden – und nicht nur das harmlose Hanf. Wer das forderte, würde gesellschaftlich geächtet und würde zu Mainstream-Talkshows, die „Politik“ in Deutschland weitgehend ersetzen, nicht mehr eingeladen.

Ich denke manchmal ernsthaft darüber nach, im Alter, falls es mir noch gelänge, eine Art Bestseller zu schreiben, nach Lateinamerika auszuwanden. Aber der politische Wind dort kann sich auch sehr schnell wieder drehen.

Noche triste in Sumbay

Vermutlich kann man heute von den Nachgeborenen nicht mehr verlangen, dass ihnen bei „Noche triste“ spontan etwas einfällt, und schon gar nicht bei „Maria de Estrada„, an der sogar Alice Schwarzer ihre wahre Freunde hätte. Was für eine Romanheldin wäre diese Maria! Absolut grandios. Wer des Spanischen mächtig ist, sollte unbedingt Juan Francisco Maura (pdf, 300 S.) lesen: „Mujeres de armas en las letras y en la historia“. Españolas de Ultramar en la Historia y en la Literatura (siglos XV a XVII), Valencia 2005.

Aber ich wollte eigentlich über die besch…eidenste Nacht berichten, die ich auf meinen vielen Riesen je durchlebt habe. Sumbay ist eine winzige Bahnstation auf der Strecke zwischen Arequipa im Südwesten Perus und Juliaca, das fast am Titicacasee im Osten liegt. In Sumbay ist rein gar nichts, außer ein paar Werkstätten und Häusern für Bahnarbeiter, ein gottverlassenes Nest, das man noch nicht einmal per Google Earth findet, außer man weiß, wo man suchen muss.

Wir kamen (1984) mit einem klapprigen Bus aus Chivay nördlich von Arequipa – am östlichen Ende des Valle de Colca – in den Anden und hatten lange mit dem Busfahrer diskutiert, wo man uns absetzen sollte, damit wir den Zug nach Juliaca abpassten. Es reichte ja nicht, die Bahnstrecke zu finden, sondern der Zug sollte dort auch halten. Man muss wissen, dass die Straße, wenn man sie so nennen will, manchmal über 5000 Meter hoch liegt (vgl. Foto). Der Bus keuchte und spotzte vor sich hin. Dementsprechend kann es dort schweinekalt werden, und man sollte dort überhaupt nur reisen, wenn man die Höhe gewohnt ist und genügend Zeit hatte, um sich zu akklimatisieren. (Das ist eine ernst gemeinte Warnung! Mit der Soroche ist nicht zu spaßen, und es gibt dort auch keinen Rettungshubschauber des ADAC.)

Wenn man auf der Karte ein wenig nach links (nach Westen) schwenkt, erkennt man eine Straße und eine scharfe Kurve: Das war die Stelle, an der man uns aus dem Bus komplimentiert hat, nicht ohne uns zu erklären, dass der „Weg“ nach Sumbay nicht lang und auch leicht zu finden sei. Meine damalige Begleiterin und ich trugen übrigens beide Rücksäcke, die um die 15 bzw. 20 Kilo wogen.

Dummerweise war es grad schweinekalt, aber nicht so kalt, dass es geschneit hätte. Dafür fing es an zu schütten dergestalt, dass wir nicht nur bis auf die Knochen nass wurden, sondern auch rechts und links von uns schlammige Sturzbäche ins Tal strömten, sodass wir knöcheltief durch Wasser, Geröll und Schlamm stapfen mussten. Wer die Regenzeit in den Anden kennt, der weiß, dass das richtig gefährlich werden kann. Der Weg war ohnehin nicht mehr zu sehen, es ging nur steil hinab ins Tal. Vermutlich sahen wir aus wie Höhlenforscher, die in ein Schlammloch gefallen waren, als wir endlich unten ankamen.

Wir hatten gehofft, Sumbay sei eine Ortschaft, womöglich mit einer Art Restaurant. Pustekuchen. Da war rein gar nichts, und die Bahnarbeiter sagten uns, der Zug käme mitten in der Nacht – wir hatten also noch sieben oder acht Stunden Zeit. Und das in unserem Zustand.

Ich habe fast jedes Gebäude in Sumbay betreten. In der Gasse auf dem Foto war ein Haus (links, die blaue Tür) mit einem trockenen Raum, und eine alte Frau versprach uns, eine Suppe zu kochen, die aber nur lauwarm war, so dass sie uns nicht wärmte. Noch nicht mal Kaffee hatten sie. Immerhin durften wir dort bibbernd im Trockenen sitzen.

Traurig war auch, dass ich Durchfall bekam und in der Dunkelheit im Regen alle 15 Minuten einen Platz suchen musste, um das zu verrichten, was bei Durchfall angesagt ist. Eine Toilette oder fließendes Wasser gab es im ganzen Ort nicht. Das war nicht wirklich lustig.

Ich glaube, ich habe mich nie im Leben so auf die Ankunft eines Zuges gefreut wie in Sumbay. Der kam nach Mitternacht und war für peruanische Verhältnisse luxuriös. Man konnte sich sogar waschen und hinlegen. Der Schaffner, der uns freundlich hineinbat, grinste sich eins. Vermutlich dachte er: Wer so bescheuert ist, nach Sumbay zu reisen, der sollte auch nicht jammern.

Schreibender Gringo mit frischem Hemd

Das muss man erklären: Ich sitze hier (1984) auf dem „Dachgarten“ einer einfachen Pension in Cusco, Perú, ungefähr hier, wo die Straßen Huaynapata und Teesecocha aufeinanderstoßen – an der südlichen Ecke war die Persion. (Die kostete damals umgerechnet einen Euro pro Nacht – heute wäre sie vermutlich unbezahlbar.)

Wir waren vorher acht Wochen im bolivianischen Urwald gewesen und hatten per Boot den Rio Madre de Dios von Riberalta bis zur peruanischen Grenze im Westen des Pando bereist (vgl. 04.04.2011: „Der Kautschuksammler, revisited“), und sind dann von Puerto Maldonado per LKW bis hinauf in die Anden gefahren – über eine der gefährlichsten Straßen der Welt.

Will sagen: Ich war froh, dass an mir noch alles heil war. In Cusco sah ich die erste – wenn auch primitive und eiskalte – Dusche seit rund zwei Monaten, und wir konnten auch zum ersten Mal unsere Sachen mit normalem Wasser waschen und nicht mit Flusswasser. Ich fühle mich relaxed und wie im Luxushotel und trug zur Feier des Tages ein fast weißes Hemd.

Nackter Mann

Caracas, sozusagen „backstage“: ein Mann ohne Hosen lief mitten über die Straße (1998). Ich habe nicht herausgefunden, was ihm geschehen war – ob er ausgeraubt worden war, ob er schlicht verrückt war oder ob er die falschen psychotrophen Substanzen geraucht hatte. Die Passanten lachten nur.

Esst mehr Fisch!

Die junge Dame ist ein Dienstmädchen (früher hätte man gesagt: Magd) auf einer kleinen Farm im Süden Venezuelas, ungefähr 70 oder 80 Kilometer südlich von Barinas, also in der absoluten Pampa. Ich habe einen ganzen Tag (1998) auf Pickups von Landarbeitern gebraucht, um da hinzukommen, und von dort aus per Traktor (!) nach Palmarito am Rio Apure. Mein Motto war immer: Wo es am langweiligsten auf der Karte erscheint und worüber kein Reiseführer berichtet, dort ist es immer am Spannendsten. Was gab es zum Abendessen? Piranhas!

Pressefreiheit in Ecuador?

Das Portal america21.de hat einen erhellenden Hintergrundbericht über die angebliche Pressezensur in Ecuador.

Reporter ohne Grenzen (ROG) übernimmt auf ihrer Homepage fast wörtlich die Kritik der interamerikanischen Menschenrechtskommission der US-dominierten Organisation Amerikanischer Staaten, der CIDH.

Die Süddeutsche ist das einzige deutsche Medium mit einer kritischen Sicht der Dinge:

…mit den Presse-Organen der alteingesessenen Elite Ecuadors liegt der Präsident über Kreuz. Er hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als die gesamte Medienlandschaft des Landes neu zu ordnen. Sie soll „demokratisiert“ werden, das heißt, die monopolartigen Kartelle privater Unternehmen sollen aufgebrochen werden durch mehr Konkurrenz, also durch staatliche Sender oder Bürgerradios. (…) Die Friedrich-Ebert-Stiftung in Quito analysierte, aus der Sicht der Regierung sei „Kommunikation ein öffentliches Gut, das nicht dem Privatsektor überlassen werden dürfe“.

Man fragt sich, warum die Lobby-Organisation „Reporter ohne Grenzen“ kritiklos eine Position wiederkäut, die offenbar den – und nur den – US-amerikanischen Interessen dient und verschweigt, dass es um einen Machtkonflikt zwischen dem linken Präsidenten und den alten Eliten des Landes geht?

Dame una sonrisa

In den letzten Tagen habe ich so viel Hässliches publiziert, jetzt etwas Schönes zur Abwechslung. Fotografiert in Elorza im Süden Venezuelas im Jahr 1998.

Ajedrez

Schachspieler in Caracas, Venezuela. Das Foto habe ich 1998 gemacht und auch dort gespielt.

Venezuela: eine gute Wahl

Edward Snowden kann also in Nicaragua oder Venezuela Asyl bekommen – nur wenige Länder scheinen der USA nicht in den Allerwertesten zu kriechen. Nicaragua ist aber zu nah an der USA und auch zu klein, deshalb empfehle ich Snowden dringend Venezuela. Man weiss zwar nicht, was die nächsten Wahlen dort bringen, aber es ist ja noch eine Weile hin.

Venezuela ist sicher eines der schönsten Länder der Welt, wegen der Vielfalt der Landschaften oder auch wegen der unglaublich schönen Menschen Frauen. Für Hetero-Männer ein ästhetisches Vergnügen, wenn man weder auf den Charakter noch auf die landesüblichen Erwartungen schaut, was die Geschlechterolle angeht (für aufgeklärte Europäer einfach grauenhaft!).

Von oben nach unten und links nach rechts: Blick auf die Raudales (Wasserfälle) des Orinoco während der Trockenzeit, nach Süden, ungefähr von hier aus. Eine junge Frau aus Puerto Ayacucho, auf einem Boot auf dem Orinoco. Ein Schuster aus Quibor im Westen des Landes – übrigens eine der ältesten Städte Lateinamerikas, von einem Spanier aus der Truppe des deutschen Konquistadors Georg von Hohermuth gegründet. Ein Taxi aus Barinas, Bundesstaat Lara. (Ich sollte mal meine Fotos auf Wikipedia hochladen, die haben ja rein gar nichts darüber.) Die nächsten drei Fotos: Guahibo, auch bekannt als Wayapopihíwi, in der Nähe des Rio Capanaparo. Eine junge Frau aus Puerto Ayacucho am Orinoco. Blick vom kleinen kolumbianischen Fischerdorf Amanaven auf das venezolanische San Fernando de Atabapo am Zusammenfluss von Orinoco, Ria Atabapo und Rio Guaviare (Wieso ist da auf Google Maps nichts zu sehen? Haben die das abgerissen?). Ein Fischer aus Amanaven zeigt mir Stockfisch (Trockenfisch); ich habe ihm den abgekauft und später zubereitet und gegessen. Straßenkreuzung in Puerto Ayacucho. Wandmalerei in der Kathedrale Maria Auxiliadora in Puerto Ayacucho, die in meinem Geburtsjahr gebaut wurde.

Als ich neulich aus dem Fenster sah

Als ich neulich aus dem Fenster und die grauen Mauern gegenüber sah und das bescheidene Wetter missbilligte, fragte ich mich, warum ich nicht woanders wohne. Natürlich ist Berlin-Neukölln Rixdorf eines der interessantesten Stadtviertel, in dem man zur Zeit in Deutschland wohnen kann, und ich habe Verwandte und Freunde in Berlin. Aber möchte ich das letzte Drittel meines Lebens hier verbringen? Der Vergleich ist ein bisschen verwegen, aber Rixdorf könnte man nur toppen mit Jerusalem oder Hongkong.

Und was möchte ich sehen, wenn ich alt und klapprig bin und vielleicht 95? Immer noch Rixdorf? Ich lebe mit keiner Frau zusammen und habe keine Kinder, beide Themen sind abgehakt. Das Geld, um mich abzuseilen, habe ich im Moment auch nicht. Schnelles Internet müsste aber schon sein.

Mein Traumziel, die Karibik-Küste Kolumbiens, habe ich noch nicht aufgegeben, obwohl dieselbe (sic) Küste in Venezuela weniger stressig wäre (äh… Drogenschmuggel und so, empfehlenswert nur für erfahrene Globetrotter) und die Frauen genauso ultraschön. Aber ich mag die Kolumbianer.

Einer der schönsten Gegenden, wo ich jemals war, ist aber zweifellos der Westen Guyanas in der Nähe der brasilianischen Grenze, nicht remote access, sondern eine im Sonne des Wortes wirklich remote area. Lonely Planet schrieb:

Dutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. (…) Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.

Yeah. Well said, dude.

Vermutlich würde ich aber dort bald vieles vermissen, vor allem meine Freunde, oder auch meinen jährlichen Besuch in meiner alten Heimat (vgl. unten). Wenn ich jedoch noch einen Bestseller schriebe und das Flugticket Berlin-Georgetown aus der Portokasse bezahlen könnte, dann werde ich mir das noch einmal überlegen. Oder ich müsste eine reiche, kluge und reiselustige Frau kennenlernen, die alles bezahlte.

Das obere Foto zeigt den Blick von der Manari-Ranch auf die Rupununi-Savanne in Guyana (1982). Das untere Foto zeigt den Emscherquellhof in meinem Heimatort Holzwickede im Ruhrgebiet, aufgenommen an der Kreuzung Hauptstraße/Lünschermannsweg (2012). Im Hintergrund der Hixterwald, in dem ich als kleiner Junge mit meinem Großvater oft war.

Ouito, revisited

Aus gegebenem Anlass ein Blick auf die Altstadt von Quito, der Hauptstadt Ecuadors – das Foto habe ich 1979 gemacht. Heute sieht es da natürlich ein bisschen anders aus.

Die Raramuri (Tarahumara), Mennoniten und der Chepe

Manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich meine Reisen in den siebziger und achtziger Jahren nicht als Buch oder journalistisch ausgeschlachtet habe. Vor kurzem las ich bei Spiegel online eine Reportage über eine Zugreise durch den wilden Norden Mexikos. Alles kommt dort vor, worüber ich auch hätte berichten können: Die deutschsprachigen Mennoniten, die karg-wilde Berglandschaft, eine der größten Schluchten der Welt, die aber kaum jemand kennt, und die aztekischen Tarahumara.

Mit dem Zug „Chepe“ von Chihuahua nach Los Mochis bin ich 1979 und 1982 gefahren, vorbei an der „Kupferschlucht“ (Barranca del Cobre), die vier Mal so groß ist wie der wesentlich berühmtere Gran Canyon in den USA. Damals gab es noch keine komfortablen Waggons, der Chepe war mehr ein Güterzug mit einigen einfachen Waggons für Reisende.

Ich war einige Zeit in dem Ort Cuauhtémoc, der nach dem letzten Herrscher der Azteken benannt ist, und wohnte bei den dortigen strenggläubigen Mennoniten, die mich als angeblichen „Lutheraner“ als Gast akzeptieren. Die Bauern liehen mir einen Pickup, mit dem ich die Gegend erkundete (Foto oben); mit Pferd und Wagen, wie die meisten der Mennoniten sich fortbewegen, hätte ich nicht wirklich umgehen können. Rund um den Ort in den Bergen findet man zahlreiche Höhlen, die vermutlich schon seit Jahrtausenden von Menschen benutzt wurden.

In Cuauhtémoc sah ich auch die ersten Tarahumara, eines der geheimnisvollsten indianischen Völker Amerikas, nicht nur wegen ihrer Fähigkeit, unglaublich lange Strecken laufen zu können, Männer wie Frauen gleichermaßen.

Ich hatte extra vor der Reise einige Worte ihrer Sprache gelernt, aber es ist sehr kompliziert, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ein Tarahumara sagt oft zu einem anderen nicht einfach „Hallo“ oder „guten Tag“, sondern stellt sich seitlich hin, dass die Schulter zum anderen zeigt – der andere macht es auch so. Dann tauscht man die sinngemäßge Grußformel aus „Ich geh grad so zufällig hier vorbei und führe nichts Böses im Schilde“. Die Tarahumara oder Raramuri („die Menschen“), wie sie sich selbst nennen, sind unglaublich stolz und selbstbewusst und können sehr aggressiv sein, auch untereinander, und der Gruß soll wohl dokumentieren, dass man friedlich gestimmt ist. Über mich haben sie nur gegrinst, obwohl sie mich wohl verstanden, weil sie den Gruß erwiderten – aber mehr nicht.

Die Tarahumara laufen übrigens in den Bergen immer hintereinander im Gänsemarsch, auch wenn Platz genug ist (vgl. das 5. Foto von oben). Manchmal verdingen sie sich als Tagelöhner, aber nur solange, wie sie wollen. An Verträge halten sie sich nicht. Leider scheint die Drogenmanfia einige von ihnen heute als Kuriere zu missbrauchen. Ihre Heimat ist auch durch Abrodung durch holzverarbeitende Konzerne (Kapitalismus, Profit usw, wie bekannt) bedroht und auch durch die von der Regierung Mexikos erzwungene Hispanisierung von Verwaltung und Sprache.

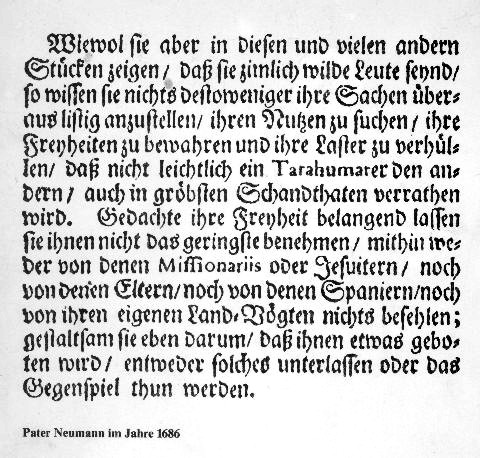

Text aus: Claus Deimel : „Tarahumara: Indianer im Norden Mexikos“ (1980) – das beste und leider fast das einzige ernst zu nehmende wissenschaftliche Buch über die Tarahumara.

Die Raramuri sind neben den Seminolen Floridas das einzige Volk Nordamerikas, das nie bezwungen wurde, die Tarahumara haben es sogar geschafft, die Missionierungsversuche sowohl der Jesuiten als auch aktuell der Mennoniten weitgehend abzuwehren. Das ist eine Leistung, die man nur bewundern kann. Die Jesuiten wurden im 17. Jahrhundert erst ignoriert und dann verhauen und fortgejagt oder gar getötet. Wenn ihnen etwas befohlen werde, klagte der Jesuitenpater Neumann 1686, würde die Indianer es extra nicht tun oder genau das Gegenteil. Sympathische Leute also und genau das Gegenteil vom deutschen Nationalcharakter. Rauschdrogen nehmen sie auch sehr gern, eine Peyote-Art, die sie hicoli nennen. Deimel schreibt:

Mit der Gutmütigkeit der Gemeinchaft kann der einzelne nicht lange rechnen. Man erwartet, dass jeder seine Arbeit allein ausführt. Spontane oder unbezahlte Hilfeleistungen sind nicht üblich und gelten gegebenenfalls als unhöflich, weil sie zu ungewollten Gegenleistungen zwingen. Auch Alte tragen schwerste Lasten, ohne daß dabeistehende Jugendliche ihnen zu Hilfe kommen. (…) Mann und Frau behalten jeder das Verfügungsrecht über ihr mitgebrachtes Erbe. Handel unter den Tarahumaras dauert deshalb so lange, weil beispielsweise ein Mann in der Regel nichts aus dem gemeinsamen Besitz verkauft, ohne seine Frau vorher zu fragen.

Man sieht, welche Vorteile es hat, wenn das Christentum niemals viel zu melden hatte. Die Tarahumaras sind dafür bekannt, dass sie ihre Kinder nie schlagen. Häuptlinge gibt es auch nicht, sie kennen noch nicht einmal ein Wort dafür: „Von einem gebietenden Herrn haben die Tarahumaras keinen Begriff“, schreibt ein katholischer Pfaffe 1791 missmutig. Das einzige „Amt“, das die Tarahumara zu vergeben haben, ist eine Art Redner – der „Stabträger“ – bei jährlichen rituellen Trinkgemeinschaften („tesgüinada“ – ein Maisbier) – und das will niemand gern haben, weil es dazu verpflichtet, die gleichen Geschichten im Wortlaut zu erzählen, die allen schon immer erzählt wurden. Die Missionare waren über die Sitten und Gebräuche entsetzt: „Mehr oder weniger alle Teilnehmer einer tesgüinada nehmen an diesen schauspielerischen Formen des Geschlechtsverkehrs teil.“

Die Tarahumara haben mit Fremden, die sie chavochi nennen, fast nur schlechte Erfahrungen gemacht. Touristen interessieren sie nicht.

Der Zug hatte 1981 an mehreren Bahnhöfen lange Aufenthalte, einmal sogar einen ganzen Tag, daher könnte ich mich ausgiebig in den kleinen Siedlungen an der Bahnstrecke umsehen. Das Foto mit den drei Tarahumara habe ich in Creel gemacht, das damals noch ein winziges Nest war.

Und nun zu etwas ganz anderem, der Barranca (spanisch für Schlucht oder Canyon) del Cobre. Hm, nun ja, die ist sehr schön, wie die Fotos zeigen. El condor no pasa, weil er fast ausgestorben ist. Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen.

Strassenleben

Straßenleben in Ica Pisco südlich von Lima in Peru.

Beim Barbier

Fotografiert 1984 in Juliaca, Peru.

Dangriga

Das Foto habe ich 1981 gemacht, es zeigt die Hauptstraße von Dangriga, formerly know as Stann Creek, in Belize, Mittelamerika. Dangriga ist ein bedeutender Ort der Garifuna.

In der Salzwüste: Un poco mas Atletismo

Heute morgen kam mir beim Joggen auf der Brücke zum Görlitzer Park ein Rudel Fahrradfahrer entgegen. Ich rief ihnen ein fröhliches „ein bisschen sportlicher! Tempo!“ zu, aber an ihren Reaktionen sah ich, dass sie mich nicht verstanden. Vermutlich hätte „more speed please!“ oder „un poco mas atletismo“ weitergeholfen.

Das erinnerte mich an eine urkomische Situation mitten in der Salzwüste von Bolivien (südwestlich von Oruro, nordwestlich von Uyuni, deswegen heißt sie auch Salar de Uyuni) – einer der abenteuerlichsten Trips, den ich jemals unternommen habe (1984): Drei Tage mit dem LKW und anschließend 40 Kilometer zu Fuß, mit Rucksack, und nach drei Tagen wieder zurück. Mehr zum eigentlichen Reiseziel ein anderes Mal.

Auf der ersten Etappe sollte es nach Huachacalla gehen. Wir starteten von Oruro aus (auf dem oberen Bild bin ich mit Rucksack zu sehen), ab Opoqueri, das damals nur aus einigen Häusern bestand (2. Bild von oben) gab es nicht wirklich eine Strasse, sondern eher eine Art „Landschaftsmerkmal“, das von den Reisenden – wir waren rund 40 Leute auf dem LKW – oft in Eigenarbeit zu einer „Straße“ gebaut werden musste.

Bei langen, gefährlichen und anstrengenden Reisen per LKW sind auf dem südamerikanischen Altiplano (die Salzwüste liegt 3500 Meter hoch) immer zwei Fahrer dabei. Wir haben für die rund 150 Kilometer übrigens zweieinhalb Tage gebraucht.

Es ist üblich, dass der LKW einige Kilometer, bevor das Ziel erreicht ist, anhält und man bezahlen muss. Der Fahrer möchte nicht, dass sich die Fahrgäste bei der Ankunft in alle Winde zerstreuen und die Zeche prellen. Sabaya ist ein elendes Nest, das sich gut als Kulisse für einen Film mit der Fremdenlegion eignen würde, aber die meisten der Reisenden wohnten da.

Als wir die Häuser Sabayas am Horizont erblickten, hielt der LKW an, die meisten sprangen ab und vertraten sich die Beine, während der zweite Fahrer kassierte. Danach setzte sich uralte Ford wieder in Bewegung, obwohl noch nicht wieder alle auf die Ladefläche geklettert waren. Die rundlichen Bäuerinnen und einige ältere Männer konnten auch nicht schnell laufen. Der Fahrer feixte und fuhr grad so schnell, dass die Zurückgebliebenen nicht zurückfielen, aber auch nicht hinaufklettern konnten. Der zweite Fahrer stand breit grinsend auf der Ladefläche und rief den Rennenden einen Satz zu, mit dem er sich bei mir unsterblich gemacht hat: „Un poco mas atletismo!“ („ein bisschen mehr Athletik“). Nach wenigen Minuten hielt der LKW dann wieder an, und alle lachten sich kaputt.