Havanna José Martí und 2020

Aeropuerto Internacional José Martí, Havanna, Kuba, fotografiert 1984. Ich würde jetzt auch gern in ein Flugzeug steigen….

Ich wünsche allen geneigten Leserinnen und wohlwollenden Lesern ein gesundes und gutes neues Jahr 2020. Ich werde heute Nacht im Krankenhaus sein, aber zum Glück nicht als Patient.

Dschungelfieber, revisited

Über die Serranía de la Macarena im Osten Kolumbiens hatte ich hier schon mehrfach geschrieben (zum Beispiel auf meinem alten Blog „Dschungelfieber“, 27.01.2004, „Das Cucaracha-Massaker“, 28.01.2004).

Das oberste Bild ist ungefähr nördlich von Caño Amarillo gemacht worden. Wir haben in der Hütte eine Nacht verbracht.

Wir sind damals 1982 von Vistahermosa nach Westen durch den Dschungel marschiert und haben drei Tage lang keine Ortschaft gesehen. Wichtigste Frage: die Orientierung. In den Kneipen des Weilers sagte man uns, es gebe am Rand der Berge ein paar bewohnte Häuser und mehrere kleine Fincas. Wir würden nicht verlorengehen. Nach rund zwölf Stunden hätten wir den Rand des Gebirges erreicht. Wir sollten uns unbedingt den riesigen Wasserfall ansehen, irgendwo da oben in den Bergen. Ein campesino, der dort arbeitete, würde in ein paar Tagen per Pferd dort hinreiten. Es gebe auch einen Weg, der an manchen Stellen schwer zu finden sei… Der Bauer – wohl eher ein schlichter Landarbeiter – war schnell aufgespürt. Er würde uns auf halber Strecke einholen, sagte er. Und dann sähe man weiter…

So geschah es. Damals operierte in exakt dieser Region schon die Guerilla FARC. Ich war damals jung und naiv; heute schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, was ich mich getraut habe. Ob der campesino nur ein Landarbeiter war oder ein Guerilla inkognito? Ich weiß es nicht.

Endlich eine Lichtung – wir sind dreizehn Stunden unterwegs. Ein paar offenbar verlassene Häuser; der campesino und sein Pferd warten schon auf uns. Im Hintergrund ragen die Bergzinnen der Sierra in den Abendhimmel – unser morgiges Ziel. Und wieder tut der Coleman-Ofen seine Pflicht. Die heisse Suppe und das Brot schmecken wir ein Festmahl in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Apropos Brot: Wie schützt man Brot vor Ameisen und Cucarachas? Ameisen sind süchtig nach Eiweiß, sterben aber sofort, wenn sie davon kosten – Eiweißvergiftung mit Ansage: man muss nur ein Ei in der Nähe des Brotes aufschlagen. Schaben sind widerstandsfähiger und schlauer. Sie essen schlicht alles. Einige von ihnen können auch fliegen und sind äusserst hartnäckig. Eine wohl verpackte Plastiktüte, an einem Bindfaden aufgehängt, ist für sie kein Problem. Die Tüte wird gleich mit verspeist und ist morgens so löchrig wie ein Käse. Da hilft nur, den Faden mit Benzin zu tränken (auch gut gegen Ameisen) und die Tüte von aussen ebenfalls. Das Brot riecht dann nicht so gut, aber es ist wenigstens morgens noch da.

Am Abend das übliche romantische Ritual: ein kleines Lagerfeuer, Hängematte, Zigarette für die Raucher, man erzählt sich Geschichten. Die Grillen lärmen noch. Millionen von Glühwürmchen schwärmen umher, und Milliarden von Moskitos ärgern sich über das Feuer und belagern das Moskitonetz – vergeblich, wenn es richtig aufgehängt und befestigt ist. Eine Nacht im Dschungel – schöner als jede Kneipentour in Berlin oder vor der Glotze…

Ameisen, Ameisen, Ameisen – die wahren Herren des Urwaldes. Vor allem die Blattschneiderameisen (Atta colombica): die lieben Tierchen verputzen die Blätter eines ganzen Baumes in kurzer Zeit. Futter für ihre Pilzzuchten. Kaum ein Blatt, das dem nicht Stücke fehlen, säuberlich herausgeschnitten. Die strahlend schönen Orchideen und anderen Blumen lassen sie offenbar in Ruhe.

Immer wieder Flussläufe, die die Ebene durchziehen wie ein Spinnennetz. In der Regenzeit wäre vermutlich die gesamte Gegend für Fußgänger unpassierbar. Gegen Mittag: wieder eine Hütte. Eine Frau beäugt uns misstrauisch, als tauchte ein Otavaleno aus Ecuador im bayerischen Wald auf. Was wir denn in Gottes Namen suchten? Wasser zuallererst – es sind mindestens vierzig Grad im Schatten. Das ist eine einfach zu lösendes Problem: wir sollten zum baño gehen. Das „Bad“ sei nicht weit entfernt. Sie zeigt mit der Hand den Weg entlang.

Zuerst hören, dann sehen wir den Wasserfall [Cascadas de Caño union]. Er stürzt sich rund fünfzig Meter in die Tiefe, quer über das Tal. Ein sehr schönes Badezimmer haben die Leute hier. Man kann nur sitzen und staunen und sich erfrischen. Das Rauschen übertönt die Stimmen. Ein Paradies mitten im Dschungel. Eine Art Badezimmertür gibt es auch – ein umgestürzter Baumriese versperrt den Weg. Man muss klettern oder sich unten hindurchquetschen. Ein ungutes Gefühl ist garantiert: wenn der Stamm plötzlich verrutschte, wäre jeder platt wie eine Flunder.

Wovon die Siedler leben, ist unklar. In der Sierra de la Macarena sind Drogenlabore versteckt. Und die Herren narcotraficantes stören Gesetze ökologischer Art wenig. Robert Mykle schreibt: „Why is the Sierra de la Macarena so important? The Macarena is the convergence point of six major ecological and geological forces, each exerting its own unique pressure on the local flora and fauna. The end result is a high rate of mutation. The Sierra de la Macarena has Kolumbienbeen called a biological hothouse. And this biological hothouse is on fire. The Sierra de la Macarena is in danger of being burnt away. This singular world with a huge warehouse of biodiversity waiting to be unlocked is about to be lost forever.“

Wer den Dschungel nicht kennt, für den ist alles nur grün, gesprenkelt mit den bunten Farbtupfern der Orchideen und anderer Blumen. Der Urwald ist jedoch von unendlicher Vielfalt. Manchmal wird es dunkel, fast wie in der Nacht, wenn die Bäume eng zusammenrücken, den Pfad zwischen ihren mächtigen Wurzeln zusammenpressen, dass er fast unsichtbar wird. Das Laubdach wölbt sich über den Wanderern und hält die Sonne auf wohltuender Distanz. Undurchdringlicher Bambus, so dick wie ein Oberschenkel, versperrt den Weg. Eine Machete kann nichts ausrichten, oder man schuftete sich zu Tode.

Dann ist der Pfad verschwunden. Haben wir uns verlaufen? Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit einem Haumesser in brütender Hitze den Weg freizuschlagen. Zwischen den Blättern erblicken wir nach einer halben Stunde das Tal – dort soll eine Finca sein. Und dann kommt auch der Trampelpfad wieder zum Vorschein, wo auch immer er in de Zwischenzeit gewesen sein mag. Es ist nichts Aufregendes geschehen – kein Puma oder andere unhöfliche Tiere haben den Weg gekreuzt. Um im Urwald einer Schlange Auge und Auge zu begegnen, muss man schon großes Glück haben – oder Pech, je nach Art der Schlange. Schlangen „hören“ den Tritt des Menschen und gehen ihm normalerweiser aus dem Weg. In Kolumbien gibt es Regenwürmer, die größer sind als die Schlangen in Deutschland…

Grotesco fenomeno social [Update]

Ich las gerade wieder einmal und wie immer mit großem Vergnügen Eine Nacht in Havanna von Martin Cruz Smith und wurde neugierig, ob es über Jineterismo ein Sachbuch gebe. Ja, von Amir Valle: Habana Babilonia.

Ich muss gleich warnen: Wer ein romantisches revolutionär-verklärtes Bild vom „revolutionären“ Kuba hat, sollte das gar nicht erst lesen. Das Buch ist grandios – eine Mischung aus Selbstzeugnissen kubanischer Prostituierter (weiblich und männlich) und journalistischen Fakten über die Geschichte des Phänomens schon vor der Revolution. Ein Standardwerk – nur leider mit den Folgen, dass die KP Kubas die Realität lieber unter den Tisch kehrt und Amir Valle nicht mehr einreisen lässt. Unfassbar, wie unsouverän und kleinkariert die sind. Das müsste nicht so sein.

Amir Valle hat das Buch auf Youtube erläutert (Spanisch, Teil 1, Teil 2).

Rezension: Considerado el mayor best-seller clandestino de las letras cubanas, Habana Babilonia es un serio acercamiento periodistico y testimonial a la actualidad de la prostitucion en Cuba, a traves de las historias reales de jineteras, proxenetas, vendedores de productos en el mercado negro, dueños de casas de prostitucion, promotres de espectaculos de travestismo, policias y funcionarios corruptos, trabajadores de turismo, y otras figuras de la vida cotidiana y el poder politico vinculadas a este grotesco fenomeno social.

Recostruyendo la vida intima de una de las mas reconocidas jineteras de La Habana, Amir Valle revela testimonios, entrevistas y papeles personales de jineteras cubanas, junto a un enjudioso ensayo historico sobre la prostitucion en la isla, todo ello con un altisimo nivel literario que convierte a este libro en un clasico vivo de la literatura latinoamericana.

Gestern diskutierten wir im Freundeskreis. Meine These: Jeder hat das Recht, seinen Körper zu verkaufen. Selbstbestimmte Prostitution ist moralisch nicht zu verurteilen. Aber gibt es das?

Mir wurde entgegengehalten, dass der Jineterismo nur existiere, weil Touristen reich seien und Kubaner im Vergleich arm (obwohl die Kubaner, was die Gesundheit angeht, vermutlich besser versorgt sind als der durchschnittliche Deutsche).

Das Problem ist IMHO komplizierter. Prostitution, also Sex gegen Geld, wird es immer geben, solange die Ehe existiert – und für Alleinstehende sowieso. Dazu gibt es einen interessanten Artikel Clara Zetkins:

Die veränderte Einstellung der Jugend zu den Fragen des sexuellen Lebens ist natürlich ›grundsätzlich‹ und beruft sich auf eine Theorie. Manche nennen ihre Einstellung ›revolutionär‹ und ›kommunistisch‹. Sie glauben ehrlich, daß dem so sei. Mir Altem imponiert das nicht. Obgleich ich nichts weniger als finsterer Asket bin, erscheint mir das sogenannte ›neue sexuelle Leben‹ der Jugend – manchmal auch des Alters – oft genug als rein bürgerlich, als eine Erweiterung des gutbürgerlichen Bordells. Das alles hat mit der Freiheit der Liebe gar nichts gemein, wie wir Kommunisten sie verstehen. Sie kennen gewiß die famose Theorie, daß in der kommunistischen Gesellschaft die Befriedigung des sexuellen Trieblebens, des Liebesbedürfnisses, so einfach und belanglos sei wie ›das Trinken eines Glases Wasser‹. Diese Glas-Wasser-Theorie hat einen Teil unserer Jugend toll gemacht, ganz toll. Sie ist vielen jungen Burschen und Mädchen zum Verhängnis geworden. Ihre Anhänger behaupten, daß sie marxistisch sei. Ich danke für einen solchen Marxismus, der alle Erscheinungen und Umwandlungen im ideologischen Überbau der Gesellschaft unmittelbar und gradlinig aus deren wirtschaftlicher Basis ableitet. Gar so einfach liegen denn doch die Dinge nicht. (…)

Im sexuellen Leben wirkt sich nicht bloß das Naturgegebene aus, sondern auch das Kulturgewordene, mag es nun hoch oder niedrig sein. Engels hat in seinem ›Ursprung der Familie‹ darauf hingewiesen, wie bedeutsam es ist, daß sich der allgemeine Geschlechtstrieb zur individuellen Geschlechtsliebe entwickelt und verfeinert hat. Die Beziehungen der Geschlechter zueinander sind doch nicht einfach ein Ausdruck des Wechselspiels zwischen der Wirtschaft der Gesellschaft und einem physischen Bedürfnis, das durch die physiologische Betrachtung gedanklich isoliert wird. (…)

Die Zügellosigkeit des sexuellen Lebens ist bürgerlich, ist Verfallserscheinung.

Das halte ich, mit Verlaub, Genossin Zetkin, für gehobenen Blödsinn.

Altstadt von Havanna, fotografiert 1984

Die Ehe auch im Kapitalismus und auch in anderen Gesellschaften, die sich „sozialistisch“ nennen, ist eine ökonomische Einheit zur Aufzucht des Nachwuchses, der evolutionär erwünscht ist, und wird „veredelt“ durch Gefühle, die man gemeinhin Liebe nennt. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Die alten Griechen waren da schon viel weiter und differenzierten zwischen agápe, éros, philía, philautia, storgē, und xenia. Wenn Éros irgendwann nicht mehr da sein sollte, warum sollte man sich gegenseitig in Geiselhaft nehmen, wenn die Ehe nicht in Frage steht, und dem oder der anderen Sex aka „Seitensprünge“ verbieten? Das habe ich noch nie verstanden.

Da kommt dann Sex gegen Geld ins Spiel. In Kuba müsste es keine Zuhälter und keine illegalen Bordelle geben, wenn nicht offiziell geheuchelt würde, wenn nicht die Polizei teilweise mitspielte oder sogar korrupt ist. Verbieten kann man das Phänomen ohnehin nicht.

PS Auf Facebook wurde ich gleich für eine Woche gesperrt – weil ich den Buchtitel gepostet hatte. :-)

[Update] Ein sehr schönes Posting zum Thema: How to handle Jineteros and Jineteras.

Frohe Festtage!

Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Der Bräutigam (links, neben ihm seine Braut) hieß Huaman Huamani, sein Name soll hier als Dank für die Einladung und das unvergessliche Erlebnis verewigt werden. [Reprint vom 11.01.2011]

Jagd auf Meerestiere

Ein Nachtrag zu La Ceiba an der Atlantikküste von Honduras (1981).

Damit habe ich jetzt alle ehemaligen Dias von Honduras online, es sei denn, ich finde noch in irgendeinem Verzeichnis eines, das dort nicht hingehört. Ich staune immer noch, dass ich bei den rund 2.000 Fotos aus Lateinamerika, die zum Teil schon vor vierzig Jahren gemacht wurden, genau weiß, was zu sehen ist und wo.

La Ceiba, revisited

Passagiere an den Docks von La Ceiba an der Atlantikküste von Honduras (1981, vgl. die Küste der Garifuna, 20.08.2012).

Aus meinem Reisetagebuch, 25.11.1981:

Wir lernen einen Cariben kennen, mit dem wir ein nettes Gespräch führen. Er erzählt von einem Freund, der in Afrika nach den Ursprüngen der Garifuna-Sprache gesucht hat, sie aber nicht fand. Am Hafen treffen wir einen Miskito-Pastor, der uns erzählt, er sei schon in Berlin gewesen, im Hotel Hamburg.

Abends reichlich Krach. Die Stadt ist interessant und quirlig, besonders das Hafenviertel, wo es viel Absteigen gibt, und die umliegenden Slums. Der Rest bedeutungslos.

Mich überraschen die reichlich ausgestatteten Supermärkte und Läden mit US-amerikanischen und Produkten aus Mittelamerika. Wir kaufen Blechgeschirr und Kleinkram. Der Markt ist voller Gemüse, aber nicht ganz billig. (…)

Unser „Höllenschiff“: Viel zu viel Passagiere, sie sitzen auf Brettern, die auf die seitwärts an der Reling stehenden Fässern gelegt wurden. Versuche mit der Hängematte schlagen fehl, es schaukelt zu sehr. Ein kleiner nerviger Junge kotzt irgendwo hin, interessiert niemanden; der Rest der Passagiere kotzt spätestens am frühen Morgen. Bei mir kommt der Kaffee wieder raus.

Die Besatzung: Der Kapitän und die Mannschaft sind Miskito, der „Stauer“, ist Garifuna, dumm, stark wie ein Ochse, aber gutmütig, schielt ein bisschen. Der Koch mit zerrissener Hose. Ein paar fette Frauen, die herumsauen und die jungen Männer anmachen. Das Essen ist schlecht, täglich Kochbananen, Reis, sonst nichts.

Das Schlimmste ist die Schaukelei. Sie fahren ohne Rücksicht auf Verluste seitwärts der Wellen, der Steuermann muss keinen Magen mehr haben.

Das Schiff ist voll mit Mehl, Zucker, Reis, Coca, die Fässer fast alle leer. (…)

Am 20.08.2012 schrieb ich:

Übrigens hatten wir uns nachts, da wir nicht auf den Decksplanken schliefen, sondern auf den Ölfässern, die alles blockierten und die genau so hoch waren wie die hölzerne Reling, mit Seilen angeschnallt, um nicht schlafend ins Meer zu fallen.

Wer denkt, dass Palmen, türkisblaues Meer, Sonne und braungebrannte Menschen automatisch romantisch sind, der sollte sich mal überlegen, wie man auf einem Schiffs-Plumpsklo sein Geschäft verrichtet, während die gesamte „Toilette“ sich abwechselnd in beide Richtungen um rund 50 oder mehr Grad neigt – und zwar mit Caracho und das eine Woche lang ohne Pause.

Seit dieser Reise habe ich eine Abneigung gegen Kokusnuss-Geschmack – die ersten vier Tage bekamen wir nur eine Art Fraß vorgesetzt, zermatschten Reis mit ein Paar Bohnen – alles von der Schiffsbesatzung aus den Kisten geklaut, die sie befördern sollten. Und wir lebten von den Kokusnüssen, die wir dabei hatten. Kokusnuss-Diät ist aber scheusslich. Das änderte sich erst, als ich einige der Mitreisenden beiläufig fragte, wem das Schiff eigentlich gehöre. Da die guten Leute nicht wirklich einschätzen konnten, welchen Einfluss ein Ausländer haben konnte, sprach sich das schnell zum Kapitän herum, der uns plötzlich eigenhändig eine akzeptable Mahlzeit servierte. Als ich ihm dann noch eine Karte der Küste von Honduras schenkte (offenbar fuhr er nur auf Sicht), nannte er mich „hermano“ („Bruder“) und behandelte mich wie den Pascha von Dingsda.

Insel der Sterne

Die Iglesia de San Antonio Abad auf der peruanischen Insel Amantani, fotografiert im April 1984 (Ich habe nur zwei Fotos dieser Kirche gefunden). Damals gab es weder gepflasterte Straßen auf der Insel noch irgendeine Herberge. Wir waren bei Bauern privat untergebracht. Aus meinem Reisetagebuch:

Der Aufenthalt in Amantaní ist das interessante Gegenstück zu Cabanaconde. Der vierstündige Bootstrip [von Punu aus] zeigt Plätze, an denen die Schilfboote gebaut werden. In Amantaní werden wir von der Familie schüchtern empfangen und bekommen ein sauberes und hübsches Zimmer mit zwei Betten inklusive einer Matratze aus Schilf und einem Steintisch. (…)

Zu allen Mahlzeiten gibt es den obligatorischen Mate de Muña, ein Kraut, das den Magen beruhigen soll, bei mir aber nach drei Tagen das Gegenteil bewirkt. Zum Frühstück Brot und Ei. Mittagessen und cena: Suppe (sieht gut aus und schmeckt gut), secundo: Ei mit papas fritas und Reis, am Sonntag Fisch (Pejerrey).

Vermutlich hat mein Magen das Fett der papas fritas nicht vertragen, denn ich kriege Durchfall. Das baño ist ein ordentlich mit Steinen eingefasstes Loch hinter dem Haus, das bald von unserem Klopapier vollgestopft ist. Nachts ist das ärgerlich, aber der señor [Hausherr] stellt mir schließlich einen ehemalige Topf als Pinkelpott ins Zimmer.

Die Frauen sprechen nur Quechua und tragen als Inseltracht einen schwarzen Schleier, den sie, wenn sie die Insel verlassen, gegen den obligatorischen Hut eintauschen. Wir sehen die Mädchen weben, die beiden Jungen bauen kleine Boote aus Schilf, wie ich es nicht hätte tun können. Die ultima (das jüngste Kind der Familie, das keinen Namen hat) trägt einen riesigen Hut mit breiter Krempe wie alle ultimas.

Auf dem Pachatata ist eine kleine Ruinenstadt mit einem viereckigen ummauerten Platz, wo sich am 22. Januar alle Leute der Insel treffen, um zu feiern. Der señor, der uns führt, erzählt, noch sein Vater habe die Häuser der heutigen Ruinen intakt gesehen, aber da das Land knapp ist, brauchten die Leute die Steine. Er sagt, auf Taquile [was damals bei Touristen „angesagt“ war] gebe es nichts Interessantes, und die Leute zögen ihre Trachten nur an, damit Touristen kämen.

Die ganze Insel ist wie ein großer Garten: viele kleine, gepflasterte Wege zwischen Gartenzäunen laufen auf Terassen kreuz und quer, so dass er schwer fällt, die Richtung einzuhalten. Die Höfe sind ziemlich ärmlich: ein zweistöckiges schmales Haupthaus und die Küche ohne Kamin daran gebaut. Die Frauen haben verquollene Augen, wenn sie gekocht haben. Je nach Reichtum sind sie mit Wellblech oder mit Schilf gedeckt. Es gibt auch eine Adventisten-Kirche, wohl nach dem Motto: Wer zuerst da ist…

Wir unterhalten uns mit dem einzigen Ladenbesitzer, dessen Inventar mit deutscher Hilfe eingekauft worden ist. Später klärt uns der señor auf, dass der Laden comunal sei.

Das ist auch der Unterschied zu den Orten in der Sierra und auf dem Altiplano: Um überhaupt in den Geldverkehr eintreten zu können, müssen die Leute gemeinsam handeln. Je 30 besitzen ein Boot. Gemeinsam tauschen sie das steinharte Eukalyptusholz gegen Lebensmittel. Außerdem handeln sie mit den Urus.

Der Laden ist sinnvoll, weil die Armen die Schiffspassage nach Puno gar nicht aufbringen könnten. Wir könnten für den Ladenbesitzer „Schicksal“ spielen, indem wir irgendwelchen Reiseführern [damals gab es noch keine außer dem South American Handbook] mitteilten, dass er auch ein alojamiento hat, was bis jetzt [1984] niemand weiß.

Die Situation ist vielleicht untypisch. Früher haben nur 900 Leute auf der Insel gelebt, und vermutlich hat erst der Handel mehr ermöglicht. Die Leute auf Amanataní seine fleißig. (…)

Alle Kinder rufen ständig da me plata (gib mir Geld), weil irgendwelche Touristen ihnen wohl für Weg- und andere Auskünfte etwas bezahlt haben. Die ersten Touristen, Franzosen – vor ca. zwei oder drei Jahren -, haben mit ihren blonden Haaren noch die Kinder erschreckt.

Die Rückfahrt ist schrecklich: ziemlich hoher Wellengang, und mir ist kotzübel, was sich nach einer Weile ein wenig bessert. Ein Kotzeimer wird auf dem Boot herumgereicht, und ich muss die ganze Zeit kacken, was die Neugier auf die Urus, bei denen wir anlegen, vermindert. Eine „Herde“ von Schilfbooten empfängt uns und cargo wird umgeladen. Ich weiß nicht, ob die Urus nur von Fisch leben?

Aguas Calientes

Fotografiert am 25.03.1984 in Chivay, Peru. Chivay ist bekannt für heiße Quellen. (Leider ist das Foto von mir ein bisschen verwackelt.)

Durch die Wüste, revisited

Ich bin 1984 die Panamericana nach Süden getrampt, von Ica südlich von Lima bis nach Camana an der Pazifik-Küste westlich von Arequipa. Es werden um die 1000 Kilometer gewesen sein.

Ich wurde irgendwann von einem Mann in einem Volkswagen mitgenommen, der nicht wusste, wozu die Gänge gut sind – er fuhr mit heulendem Motor im dritten Gang neunzig und mit Stottern im vierten Gang Hügel hinauf, solange, bis es mir zu bunt wurde und ihn ihn überredete, mich als Steuer zu lassen, zumal er schon schweißüberströmt war und sich jedes Mal beim Anblick eines anderen Autos bekreuzigte und irgendetwas Frommes murmelte. Ich darf also behaupten, dass ich die Panamericana selbst befahren habe.

[Mehr: Durch die Wüste, 15.05.2011]

Tulcán, kalt an der Grenze

Eine Marktszene in Tulcán, Ecuador, einem Ort an der Grenze zu Kolumbien. Fotografiert am 24.11.1979.

Wir wollten da nicht hin, aber die Polizei schickte uns von Ibarra wieder zurück an die Grenze, weil man nur dort einen gültigen Einreisestempel bekam. Wir waren versehentlich illegal eingereist – mit Benzinschmugglern über den Rio Mira in Kolumbien nach San Lorenzo an der Pazifikküste und von dort mit der Eisenbahn hoch in die Anden. Aus meinem Reisetagebuch:

Unangenehmer Tag, aber sonnig. Ibarra 2700 Meter hoch, sauberer als in Kolumbien. Stehen um fünf Uhr nach durchfrorener Nacht auf. Auf dem Indiomarkt ist noch nicht viel los. Oficina de la Immigration am Plaza Mayor ist am Wochenende geschlossen. Polizei schickt uns zurück an die Grenze nach Tulcán.

Der Bus braucht zweieinhalb Stunden. Tolle Fahrt über die Panamericana durch das Gebirge. Vom Busterminal zwei Kilometer in die Stadt gelaufen. Grenzpolizist schickt uns zu seinem Chef, der macht großes Theater. Reden eine Stunde mit ihm. Er sagt, der Offizier in San Lorenzo sei nicht berechtigt gewesen, uns die Einreise zu gewähren. Die sei nur in Tulcán, über Puerto Asis oder Esmeraldas und noch einer anderen Stadt möglich. Er verdonnert uns zu einer Strafe von 80 Dollar pro Person und zeigt uns sogar den Auszug des Gesetzes, auf das er sich beruft. Sie können aber keine US-Dollar wechseln, und der Kerl, der das kann und auch eine Quittung unterschreiben darf, ist erst am Montag wieder da. Wir müssen also noch eine Nacht bleiben und dürfen die Stadt bis dahin nicht verlassen..

Die Freiheit über den Wolken

Über der Küste Perus – Flug von Lima nach Havanna, Kuba, 02.08.1984.

Cusco, revisitado

Cusco, Peru, links der Mercado Central de San Pedro, rechts die Estación Ferroviaria de San Pedro – die Eisenbahnlinie, die nach Huancayo führt -, auf den Treppen fotografiert, Juli 1984.

Via Gander

Zwischenlandung auf dem Gander International Airport, Kanada, fotografiert 1984. Wir flogen von Berlin-Schönefeld, damals DDR, nach Lima, Peru.

Am ehemaligen Grenzübergang Walthersdorfer Chaussee in Richtung Flughafen Schönefeld. Aus meinem Reisetagebuch:

„…Polizeikontrolle in Rudow, einen Tag warten in Schönefeld. Dort gruppenreisenden Ostler mit aufdringlich-fröhlichem Leiter-Animateur, nach Syrien abreisende Araber. Zwischenlandung auf Neufundland/Kanada mit supermodernem Flughafen Gander. Tiefer Schnee draußen. Landkarten à la Elch mit Holzfäller. Dann weiter nach Kuba, 20 Grad plus, aber kühl, und wegen der Wolken nichts von oben zu sehen… Dort wusste ich dann weder Tag und Uhrzeit.“

Rupununi, revisited

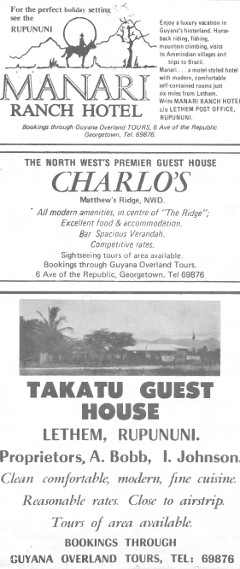

Das Takatu-Guesthouse in Lethem, Guyana, fotografiert im Februar 1982. Heute steht da offenbar ein Neubau. (Vgl. Rebellion in der Rupununi, 21.10.2012 sowie Termiten in der Rupununi, 10.07.2011)

Ich habe noch mal in einem meiner alten, manchmal kaum noch leserlichen Reisetagebüchern geblättert. Ich war zwei Mal in der Rupununi-Savanne in Guyana (Südamerika),  1980 nur in Lethem (die Brücke über den Rio Tacutu gab es noch nicht), und 1982, dann wieder in Lethem und anschließend eine Woche auf der Manari-Ranch (die Piste ist auch „neu“).

1980 nur in Lethem (die Brücke über den Rio Tacutu gab es noch nicht), und 1982, dann wieder in Lethem und anschließend eine Woche auf der Manari-Ranch (die Piste ist auch „neu“).

Beide Aufenthalte waren grandiose und exotische Abenteuer; zur Manari-Ranch möchte ich noch einmal zurückkehren, dann aber mit mehr Zeit (und mehr Geld), um auch das Landesinnere zu erkunden. (Ich würde aber bei einem Dschungel-Trip keine Schwimmwesten anlegen – das wäre mir peinlich.) So etwas macht man allein oder schließt sich den Einheimischen an. (Vgl. Visions of the Interior, 04.09.2003)

Trees and water are among the greatest features of Guyana – two resources to be treasured and preserved for the generations yet unborn. The Guyana forest is not a jungle, it is one of the safer forests of the world, whrer nothing rushes out to attack unless disturbed or trod upon.

In einem Buch über die Geschichte Guyanas heisst es:

Dutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. If the government doesn’t destroy the environment in a bid to pay off its huge foreign debt, Guyana could be the eco-tourism destination of the future. Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.

Rupununi bei Abenddämmerung, in der Nähe der Manari-Ranch

„Bei der Ausreise aus Brasilien werden unsere Rucksäcke nur flüchtig und nur aus Neugierde durchsucht. Die ganze Bande, uns eingeschlossen, fährt im Pickup bis zum mir schon bekannten Fluss. Dort gibt es mittlerweile [im Gegensatz zu 1980] eine Autofähre.

Auf der anderen Seite wartet schon ein Halsabschneider mit einem Auto, das uns im Tacatu-Guesthause absetzt, weil das Immigration Office schon geschlossen hat. Die Fahrt wie im Bilderbuch, ein ratternder Jeep, eine lange Staubfahne auf dem rötlichen Pfad, zartblaue Berge am Horizont, rote Sonne, krüppelige Bäume, Buschwerk und von der Abendsonne angestrahle Termitenhügel.

Das Tacatu hat angebaut. Möbel im Nierentischstil. Weiße Tücher verdecken das Geschirr so lange, bis die Gäste (schon wieder ein „Tropical-Fish“-Händler!) kommen. Wir kriegen nur Tee und zwei Eier, aber nach einer kritischen Bemerkung vom Chef, einem weißhaarigen dicken Neger mit Kolonial-Shorts, bekommen wir zwei halbe knusprige Hähnchen, natürlich nicht umsonst. Der knatternde Generator schräg gegenüber stört etwas. Im Gästebuch in zwei Jahren ca. zehn Deutsche, ich finde noch dein Eintrag von H. und mir vom 4.3.1980. (…)

Am Immigration Office alle sehr freundlich, nachdem wir unsere Erlaubnis vom Konsulat vorgezeigt haben, uns in der Rupununi aufhalten zu dürfen. Wir kaufen noch einen Flug nach Georgetown für nächsten Montag und probieren an einer Erfrischungsbude ein schrecklich schmeckendes Ingwer-Getränk. Bemerkenswert auch der Revolutions-Platz.

Ich quatsche noch mit einem alten Schwarzen, der freundlicherweise den Jeep von der Manari-Ranch anhält: Man hatte uns am Morgen nicht gefunden. Eine halbe Stunde Autofahrt zur Manari, die wie eine Bilderbuch-Ranch zwischen riesigen (Avocado?) Bäumen liegt wie ein Heidehof. Termitenhügel – bis zu dreieinhalb Meter hoch in der kargen, mit Buschwerk bestandenen Landschaft. Viel Sand und Pflanzen, die sich durch den harten Boden wühlen.

Vier Mal am Tag ausgezeichnetes Essen, Frühstück mit Pampelmusen. Mittags zwei Sorten Fleisch, Salat und viel Gemüse. Lunch: es gibt Empanada-ähnliche Brote und Käse und Marmelade. Am Abend: ein Dienstmädchen kündigt höflich an „the dinner is ready, Sir“, wieder zwei Sorten Fleisch mit Birnen etc. Kein Bier, keine Cola – ist aber auch nicht nötig. Es ist wie im Paradies und kostet uns nur wenig, weil wir uns in Brasilien – nicht ganz legal und für einen unglaublich günstigen Kurs – mit Guyana-Dollar eingedeckt haben [die Einfuhr von Guyana-Dollar war verboten, aber wir hatten das Geld trotzdem reingeschmuggelt.]

Nebenan ein kleiner Fluss, aus dem das Wasser für die Ranch kommt. Wir kriegen ein Boot, aber S. wird beim Schwimmen von irgendetwas gebissen. Wir gehen besser nicht mehr ins Wasser.

Der Kanadier, einer der wenigen Gäste, erzählt: Vor dem Aufstand [1969] waren die Rancher in der Rupununi unermesslich reich, einer hatte 6.000 Pferde (sie wollen die mit US-amerikanischen Rasse-Pferden kreuzen) und 4.000 Rinder. Alle Flugplätze – bis auf den der Manari-Ranch – waren geschlossen. Die Soldaten, die auch noch jetzt [1982] klauten wie die Raben, schlachteten das meiste Vieh oder transportierten es nach Georgetown.

Die Ureinwohner (Amerindios) leben in Hütten mitten in der Savanne und verkaufen, jetzt für viel Geld, Töpferwaren und Hängematten. Die Regierung steckte sie in Reservate, um sie kontrollieren zu können. Jede Familie besitzt einen Hund, den nicht nicht füttert (alle anderen Hunde schon).

Die Hausmädchen sprechen ihre eigene Sprache und vermuten, wie sie uns schüchtern versuchen mitzuteilen, dass wir „sehr reich“ seien. Ihre Vorfahren, sagt man auf der Ranch, seien Kopfjäger aus dem Amazonas-Gebiet gewesen. Ein Schotte war auch mit seinen Genen dabei.

Der Rancher lästert beim allabendlichen Plausch über die ausländischen Botschaften in Georgetown: Die Russen führen den ganzen Tag mit schweren schwarzen amerikanischen Chevrolets umher. Die Kubaner lägen nur in den Fenstern und guckten den Leuten zu. Die Chinesen hätten eine Mauer gebaut, so dass man noch nicht einmal den ersten Stock sehen könne. Die Briten hätten jeden Tag eine Party. Der Botschafter der DDR sei mit einer Zahnärztin verheiratet gewesen, ist jetzt wieder geschieden.

Wir haben abwechselnd Durchfall und bekommen fettlose Süppchen zum auskurieren. Ich paddele mit dem Boot umher, bis das Wasser zu niedrig wird, und hole mir einen entsetzlichen Sonnenbrand, obwohl ich sowieso schon braungebrannt bin. Am Sonntag bekommen wir Pferde gestellt und reiten ein wenig umher, aber die Gäule sind sehr müde.

Wir beschließen, nicht nach Surinam zu reisen. Wir werden auch zum Karneval in Trinidad ankommen, so dass wir dort kaum eine bezahlbare Unterkunft finden werden. Der Plan also: von Georgetown sofort nach Tobago…“

Haec arbor a me alienum puto

Fotografiert 1982 in Georgetown, Guyana. Die Dame im Baum ist meine damalige Freundin. Leider weiß ich nicht, welche Baumart das ist. Vielleicht lesen hier Botaniker mit?

Goma

Ein Kautschuk-Sammler im Urwald des Rio Madre de Dios, Bolivien 1984 (vgl. 04.04.2011)

Sale a la calle, companeros!

Generalstreik und Demonstration in La Paz vor dem Präsidentenpalast, Bolivien, fotografiert 1984. Leider sehr aktuell.

Un Golpe

Generalstreik und Demonstration in La Paz, Bolivien, fotografiert 1984

Natürlich gab es einen Putsch in Bolivien! Harald Neuber hat das auf Telepolis eindrucksvoll an Hand von Fakten belegt. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. (Auch die Leserkommentare sind erhellend.) Der Guardian berichtet von einem Kopfgeld, das auf den Präsidenten ausgesetzt worden war.

„Añez, 52, took temporary control of the Senate late on Tuesday. “I will take the measures necessary to pacify the country,” she said, swearing on a bible to loud cheers and applause.“

Schon klar. Wenn die Bibel ins Spiel kommt, kann ja nichts schief gehen. Besonders ekelhaft finde ich die Reaktion der deutschen Medien und natürlich der Grünen, die sich auf die Seite der Putschisten und des Militärs stellen. Das war ja auch schon in Venezuela so.

Fotógrafo

Fotografiert in Lima, Peru, Ende Juli 1984. Leider kann man aus dem Foto (Dia) nicht mehr herausholen, die Kontraste sind zu stark.

Gehen Sie (selbst)!

Plaza San Francisco, Quito, Ecuador, fotografiert November 1979

AKK möchte „im Indo-Pazifischen Raum“ aktiv werden. Die Idee stammt aber von Merkel.

Das wird wohl auf eine Hunnenrede light hinauslaufen. Ich bin dafür, dass alle, die kriegerische Handlungen vorschlagen, selbst mit gutem Beispiel vorangehen. In diesem Sinne: Vantage!