„Ein korrupter Sandinismus, der nicht mehr revolutionär ist“

Der Genosse Ernesto Cardenal ist tot.

Im März 1983 wurde Cardenal von Papst Johannes Paul II. in Managua in aller Öffentlichkeit bloßgestellt. Beim Papstbesuch in Nicaragua hatten zuvor Sandinisten den Papst bei seiner Predigt lautstark niedergeschrien. Anfang 1985 wurde er von Johannes Paul II. wegen seiner politischen Tätigkeit in der FSLN von seinem Amt als katholischer Priester suspendiert. Cardenal bemühte sich nie um eine Rückgängigmachung dieser kirchlichen Sanktionen.

Bis 1987 hatte Ernesto Cardenal das Amt des Kulturministers inne. Dann wurde das Ministerium – angeblich aus Kostengründen – aufgelöst. (…) 1994 verließ Ernesto Cardenal die FSLN, aus Protest gegen den seiner Ansicht nach autoritären Führungsstil von Daniel Ortega. Er stellte aber gleichzeitig klar, dass er sich weiterhin als „Sandinist, Marxist und Christ“ verstehe.

Ich empfehle zu Nicaragua Matthias Schindler: Vom Triumpf der Sandinisten zum demokratischen Aufstand: Nicaragua 1979-2019.

Ich halte es für ein Standardwerk (vgl. die Rezensionen.)

Nicaragua ist heute ein kapitalistisches Land, dessen Wirtschaftspolitik sich an den neoliberalen Vorgaben des IWF orientiert und das (parallel zur privaten Bereicherung der korrupten Oberschicht) auf das neo-extraktivistische Gesellschaftsmodell setzt, nach dem die natürlichen Reichtümer des Landes exportiert werden, um damit Infrastrukturmaßnahmen und soziale Projekte zu finanzieren.

Die deutsche Solidaritätsbewegung für Nicaragua ist Ortega-hörig und unkritisch. Man kann die zum Teil gar nicht mehr ernst nehmen. Dementsprechend eindimensional sind die Artikel über die aktuelle Opposition in Nicaragua.

Aufschlussreich ist auch ein Interview in der taz (16.10.2018) mit Mónica Baltodano, „Comandante guerrillera de la Revolución Sandinista“ (auf Spanisch hören sich solche Titel viel besser an).

Ein Aufstand, in dem ein Volk sagt, dass es von einem Präsidenten die Nase voll hat, ist vollkommen legitim. (…) Es nimmt mich ganz schön mit, was da passiert ist. (…) Wir müssen kritisch und selbstkritisch analysieren, wie das geschehen konnte. Ich glaube schon, dass die politische Geschichte Nicaraguas insgesamt eine wichtige Rolle spielt. Seit der Unabhängigkeit 1821 ist das eine Geschichte von Caudillos, von Kriegen, von nordamerikanischer Intervention und von Herrschern, die sich, wenn sie einmal an der Macht sind, wie von Gott berufen fühlen.(…) Das hat sein Fundament in der politischen Kultur Nicaraguas, und die Leute haben das tief verinnerlicht. Sie wollen Caudillos! Deshalb fragen sie derzeit auch andauernd, wer der Anführer der Opposition ist. Und wir sagen dann: Es darf nie wieder solche Führungstypen geben! (…) Doch, auch. Die politische Kultur der Linken ist sehr autoritär und vertikal und gibt wenig darauf, ob etwas moralisch in Ordnung ist oder nicht.

Cusco, revisitado

Cusco, Peru, am Mercado Central de San Pedro, auf den Treppen vor dem Bahnhof fotografiert, Juli 1984.

Platz der Waffen

Plaza Mayor also known as Plaza de Armas (kein deutscher Wikipedia-Eintrag, vermutlich wegen gefühlter Irrelevanz), Lima, Peru, fotografiert im Juli 1984. Bei dem obersten Foto bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich auf dem Plaza de Armas war…

Teotihuacán

Die Ruinen von Teotihuacán in Mexiko, fotografiert am 07.10.1979.

Der gottverlassene Landstrich, revisited

Dieser Text erschien am 19.9.97 im Berliner Tagesspiegel – leider erheblich und sinnentstellend gekürzt.

San Fernando de Atabapo im venezolanischen Bundesstaat Amazonas (obwohl der Ort am Orinoco liegt).

Oberhalb der großen Katarakte fanden wir längs des Orinoco auf einer Strecke von 450 km nur drei christliche Niederlassungen, und in denselben waren kaum sechs bis acht Weiße, das heißt Menschen europäischer Abkunft. Es ist nicht zu verwundern, daß ein so ödes Land von jeher der klassische Boden für Sagen und Wundergeschichten war. Hierher versetzten einst Missionare die Völker, die ein Auge auf der Stirn, einen Hundskopf oder den Mund unter dem Magen haben. (Alexander von Humboldt)

Wuchtiger Granit, von der stillen Kraft der Strömung rund geschliffen, versperrt den Weg. Den Orinoco aufwärts, oberhalb der unpassierbaren Stromschnellen: Die Trockenzeit hat den Pegel so weit fallen lassen, daß schwarze Felsbrocken sich unerwartet dort auftürmen, wo man vor einigen Tagen noch ohne Mühe passieren konnte. Der indianische Kapitän strahlt über das ganze Gesicht: Er darf zeigen, daß er jeden Quadratmeter des Flusses kennt. Das Steuer abrupt nach links und rechts, Außenbordmotoren röhren, die Passagiere stöhnen auf, die Bugwelle klatscht an die vorbeihuschenden Felsen, gerettet.

Wer von Puerto Ayacucho, der quirligen und stickigen Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, nach Süden reisen will, muß zunächst mit einem Lastwagen vorliebnehmen. Der bringt ihn an den Katarakten vorbei an den Oberlauf des Orinoco. Die Straße endet abrupt im Fluß. In einer Bretterbude verkaufen zwei Frauen gekühlte Getränke. Ein einsamer Ventilator surrt aufgeregt, aber vergeblich gegen die Hitze. Umsteigen in ein hoffnungslos überladenes Schnellboot. Die Fahrt nach San Fernando de Atabapo im tiefsten Urwald Venezuelas dauert vier Stunden.

Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Menschen als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört… Krokodile und Boa sind die Herren des Stromes; der Jaguar, der Pecarim, der Tapir und die Affen streifen durch den Wald, ohne Furcht und ohne Gefährde; sie hausen hier wie auf einem angestammten Stück Erde.

Das schrieb Alexander von Humboldt im April 1800, als er und sein Gefährte Bonpland im Auftrag der spanischen Krone die Region erforschten. Humboldt bewies, daß zwischen den größten Flußsystemen Südamerikas eine Verbindung besteht. Der Cassiquiare, den Humboldt als erster Europäer befuhr, zweigt vom Orinoco ab, östlich von San Fernando de Atabapo, und ergießt sich zwei Tagesreisen mit dem Kanu weiter südlich in den Rio Negro. Der wiederum mündet bei Manaus in den Amazonas. Das Gebiet am Oberlauf des Orinoco ist weitgehend unerforscht und gilt als letzte Heimstatt indianischer Völker, die sich dem Kontakt mit der Zivilisation weitgehend verweigern. Die Schilderungen Humboldts, ab 1805 unter dem Titel „Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents“ veröffentlicht, können noch heute als Reiseführer dienen.

Auf beiden Seiten lief fortwährend dicker Wald am Strome hin. Die Berge im Osten schienen immer weiter wegzurücken. Wir kamen an einer merkwürdig gestalteten Insel vorbei. Ein viereckiger Granitfels steigt wie eine Kiste gerade aus dem Wasser empor; die Missionare nennen ihn El Castillito.

San Fernando de Atabapo: ein verschlafener Ort mit 3000 Einwohnern. Eine Kirche. Ein Restaurant: der folgenlose Genuß des Tagesmenüs setzt eine tropentaugliche Darmflora voraus. Das einzige Hotel an der Plaza Bolivar: nur drei Zimmer, weit jenseits von mitteleuropäischem Standard und Komfort. Mittendurch eine Heerstraße für Ameisen und die in Volksliedern liebevoll besungenen Cucarachas. Am Abend schauen auch ein paar Kröten herein, die der kurze, aber um so heftigere Tropenregen unternehmungskustig macht. Hängematte und Moskitonetz gehörten zur Grundausstattung des Reisenden wie Toilettenpapier und Plastikfolie, um Papiere und Geld vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das grandiose Panorama entschädigt: Eine Gewitterwolke dräut über dem satten Dunkelgrün des Urwalds, die letzten Sonnenstrahlen gleißen durch das kitschige Abendrot und lassen die Sandbänke weiß leuchten. Hier fließen drei Ströme zusammen: Guaviare, Atabapo und Orinoco. Der Guaviare, breiter als der Rhein, entspringt tausend Kilometer westlich in den kolumbianischen Anden und hat weißes Wasser, und der ganze Anblick seiner Ufer, seiner gefiederten Fischfänger, seine Fische, die großen Krokodile, die darin hausen, machen, daß er dem Orinoco weit mehr gleicht. Von Süden ergießt sich der Atabapo in den Guaviare. Wassertemperatur: erstaunliche 37 Grad. Der sonnendurchglühte Granit heizt den Fluß auf. Er ist dunkel wie schwarzer Tee, aber klar bis auf den Grund. Die Färbung rührt von Gerbsäure, die Insekten abhält, ihre Eier zu legen.

Für Individualreisende ist die Region östlich und südlich von San Fernando Sperrgebiet – zum Schutz der Indianer. Um hier zu reisen, benötigt man eine schriftliche Erlaubnis der Indianerbehörde im Kultusministerium, des Innenministeriums in Caracas und der Distriktsverwaltung in Puerto Ayacucho. Aber die Behörden sind weit, und Papier zählt weniger als der menschliche Kontakt. Am oberen Orinoco gibt es zwei Dutzend illegale Goldminen. Der Kommandant der örtlichen Guardia Nacional kann die genauen Standorte auf der Karte zeigen. Wichtige Honoratioren des Ortes sind daran nicht ganz unbeteiligt, und der Schmuggel nach Kolumbien ist ebenfalls einträglich. Übermäßiger Aktivismus der Sicherheitskräfte würden den regen Bootsverkehr nur unnötig stören. Auch die kolumbianischen Grenzposten auf der anderen Seite des Guivare beobachten den Fluß, manchmal. Was gringos tun, interessiert sie nicht. Jede zweite Nacht sind in der Ferne Schußwechsel zu hören. Die Guerilla, sagen die Venezolaner.

Der Autor in San Fernando de Atabapo

Clemente Guicho ist Curripaco – eine indianische Ethnie, die am Westufer des Atabapo lebt, aber äußerlich nicht von den Kreolen zu unterscheiden ist. Deshalb bleiben die Curripaco von Touristen auf der Suche nach Naturvölkern unbehelligt. Curripaco, ein Aruak-Dialekt, wird nur noch von 600 Menschen in rund dreißig Dörfern gesprochen. Guicho hat ein schnelles Boot, eine Vorliebe für amerikanische Dollar, kümmert sich nicht um Vorschriften und fährt gern den Atababo hinab, bis nach Javita kurz vor der brasilianischen Grenze.

Unsere Piroge bleib ein paar Minuten lang zwischen zwei Baumstämmen stecken. Kaum war sie wieder losgemacht, kamen wir an eine Stelle, wo mehrere Wasserpfade oder kleine Kanäle sich kreuzten, und der Steuermann wußte nicht gleich, welches der befahrenste Weg war. Sobald die Sonne aufgegangen war, ging es wieder, um der starken Strömung auszuweichen, durch den überschwemmten Wald. Das Klima in Javita ist ungemein regnerisch.

Doch die Wettergötter haben ein Einsehen. Keine Wolke trübt den Himmel, und am Abend kann der Reisende die Hängematte unter freiem Himmel aufspannen. Das Kreuz des Südens steigt langsam zum Zenit.

Es war eine der stillen, heiteren Nächte, welche im heißen Erdstrich so gewöhnlich sind. Die Sterne glänzten im milden planetarischen Licht. Ein Funkeln war kaum am Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflächen der südlichen Halbkugel zu beleuchten schienen. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dichtbewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergesenkt.

Elorza am Rio Arauca, südliche Llanos. Selten verirrt sich jemand nach Elorza. Nur die Fiesta im März, die toros coleados, zieht venezolanische Touristen an, die die Wildwest-Atmosphäre genießen wollen: breitbeinige Männer mit staubigen Stiefeln und Cowboy-Hut, schmelzender Gesang, untermalt von Gitarre und Harfe, Reiter, die versuchen, einen Stier möglichst schnell am Schwanz zu Fall zu bringen.

Am Ortsrand leben knapp hundert Guahibos, eng zusammengedrängt unter einem Wellblechdach und umgeben von Müllbergen. Die Guahibos sind Nomaden, die Mehrzahl stammt aus Kolumbien. Sie nennen ihre Wohnstätte garpón, „großes Haus“, und erhalten Sozialhilfe; einige Männer sprechen spanisch und verdingen sich für ein Almosen als Gelegenheitsarbeiter auf den umliegenden Farmen. Das gibt böses Blut: der Wahlkampf steht vor der Tür, und Lokalpolitiker haben Parolen ausgegeben, die frei übersetzt lauten: „Guahibos raus!“ und: „Arbeitsplätze zuerst für Einheimische!“

Pater Christobal ist Pole und aus Ostpreußen gebürtig. Sein klimatisierter Amtssitz nimmt die ganze Breite der Plaza Bolivar von Elorza ein. Als öffentliche Person könne er zwar nicht immer laut sagen, was er denke, aber seine kirchliche Autorität geltend machen. „Vor fünfzehn Jahren haben Viehzüchter und ihre Handlanger ein Massaker an den Guahibos verübt“, erzählt er, „es gab siebzehn Tote, auch Frauen und Kinder. Einige Überlebende hausen im garpón. Sie haben heute noch Angst. Die Schuldigen waren bekannt, wurden aber nicht bestraft.“

Guahibo, auch Wayapopihíwi genannt, im Süden Venezuelas, irgendwo in einem winzigen Dorf ungefähr hier. Das Stammpublikum wird auch mich erkennen.

Man erfährt, daß der örtliche Automechaniker Roberto Para vor einigen Jahren eine Anthropologin aus Paris zu den nomadisierenden Guahibos gefahren hat, die irgendwo in der Savanne leben. Bis zum Rio Meta, der Grenze zu Kolumbien, sind es rund 200 Kilometer, aber es gibt in diesem gottverlassenen Landstrich nur zwei aufgegebene Gehöfte. Die kolumbianische Guerilla macht das Gebiet unsicher, attackiert die venezolanischen Grenzposten und erhebt bei nächtlichen Überfällen von den Viehzüchtern „Kriegssteuern“.

Fünf Stunden mit dem rüttelnden Jeep durch die Savanne (vgl. Foto). Der Boden zeigte überall, wo er von der Vegetation entbößt war, eine Temperatur von 48 bis 50 Grad. Die Ebenen ringsum  schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

Ein schlammiger Fluß: der Rio Capanaparo. Ein alter Mann rudert den Reisenden schweigend an das andere Ufer. Wieder ein garpón. Aller Augen richten sich auf den chefe. Der erklärt in stockendem Spanisch: Das Feuer und die Viehzucht engen den Lebensraum der Guahibos immer mehr ein. Sie litten Hunger, weil sie nicht mehr jagen könnten. Die Regierung lobt sich im Ausland für ihre gut gemeinte, das heißt paternalistische Indianerpolitik. Sie bietet den Nomaden an, gratis in Reihenhaussiedlungen wohnen zu können wie die katholischen und assimilierten Indianer am Orinoco. Dort wären sie geschützt vor Übergriffen sowohl der kolumbianischen Guerilla als auch der Viehzüchter. Doch sie wollen nicht.

Kein Stamm ist schwerer seßhaft zu machen als die Guahibos. Lieber leben sie von faulen Fischen, Tausendfüßen und Würmern, als daß sie ein kleines Stück Land bebauen. Wir fanden daselbst sechs von noch nicht katechisierten Guahibos bewohnte Häuser. Sie unterschieden sich in nichts von den wilden Indianern. Ihre ziemlich großen schwarzen Augen verrieten mehr Lebendigkeit als die der Indianer in den übrigen Missionen… Mehrere hatten einen Bart; sie schienen stolz darauf, faßten uns am Kinn und gaben uns durch Zeichen zu verstehen, sie seien wie wir.

Die ersten Weißen, die die Guahibos kennenlernten, waren Deutsche – im 16. Jahrhundert. Die Konquistadoren Georg Hohermuth von Speyer und Friedrich von Hutten zogen 1535 im Auftrag der Welser von Coro an der Küste nach Süden, bis in das Quellgebiet des Guaviare im heutigen Kolumbien. Mehrere hundert deutsche und spanische Landsknechte durchstreiften monatelang die Savanne, ausgemergelt vor Hunger und vergeblich auf der Suche nach einem Paß in die Anden, in das Land der Muisca, zum legendären El Dorado. Die Muisca zahlten mit Gold für die Kinder der Guahibos, erfuhren sie.

Fiengent ain Cassicquen oder Obersten, ßo sagt, er wer auff der andern Seitten des Birgs gewest, gab uns groß Zeittung von Reichtumb. Vermochten aber mit den Pfferden nit hynuber… berichtet der fränkische Edelmann Philipp von Hutten am 30. Oktober 1538 aus Coro an den kaiserlichen Rat Matthias Zimmermann in einem der ersten Briefe, den ein Deutscher aus Südamerika geschrieben hat.

Plaza von Santa Ana de Coro, gegründet 1527 vom Spanier Juan de Ampiés, der sich dazu die Erlaubnis des Kaziken Manaure holte. Die kleine Kathedrale, dem heiligen Franziskus geweiht, war noch im Bau, als Georg Hohermuth von Speyer und Philipp von Hutten 1528 auf diesem Platz standen.

Coro, im Nordwesten Venezuelas. Auf einem Platz, inmitten liebevoll restaurierter Kolonial-Architektur, steht ein Glaskasten. Darin ein schlichtes Holzkreuz. Die Legende sagt, hier sei 1528 die erste Messe der Stadt gelesen worden, und das Holz stammte von dem Baum, unter dem sich der spanische Konquistador Juan de Ampiés und der Caquetio-Kazike Manaure zum ersten Mal trafen. Ein Jahr später kam Ambrosius Dalfinger aus Ulm, um im Auftrag der Welser einen schwunghaften Handel mit afrikanischen und indianischen Sklaven aufzuziehen. Ganz privat suchte er El Dorado. Ihm folgten deutsche und spanische Glücksritter und die Pocken, die die Indianer dezimierten.

Eine Geschichte, die sich in Südamerika Dutzende Male in verschiedenen Variationen ereignet hat. Warum also das flaue Gefühl des Autors im Magen, auf der Plaza Bolivar zu stehen, vor der eintürmigen Kathedrale Coros? Hans Hauser ist eine literarische Figur, die zum Glück und zu Recht vergessen worden ist. „Mit den Konquistadoren ins Goldland“ hieß das Buch, erschienen im Jahr 1958 in Stuttgart, von einem ebenso vergessenen Autor: Blonde deutsche Männer sorgen in fremden Landen für Ordnung, bekehren heidnische wilde Indianer und erleben prächtige Abenteuer. Der Held ist frei erfunden, nicht jedoch die Nebenfiguren: der leutselige Ambrosius Dalfinger, der tapfere Georg Hohermuth von Speyer, der stolze Philipp von Hutten und der finstere Nikolaus Federmann, Gründer von Bogota.

„Was so durch kindliche Eindrücke, was durch Zufälligkeiten der Lebensverhältnisse in uns erweckt wird, nimmt später eine ernstere Richtung an, wird oft ein Motiv wissenschaftlicher Arbeiten, weiterführender Unternehmungen.“ Das schreibt Alexander von Humboldt über das Motiv seiner Reise. Und Philipp von Hutten schrieb am 31. März 1539 an seinen Vater: Weiß Gott kein Geitz Gelds hat mich bewegt, diese Reiß zu thun dann allein ein sonderlicher Lust, so ich vor langer Zeit gehabt, dünckt mich auch, wäre ich nicht mit Ruhe gestorben, wo ich Indien nicht erst gesehen.

Die Zitate Alexander von Humboldts (kursiv) sind entnommen aus: „Eine südamerikanische Reise“, hg. v. Reinhard Jaspert, Berlin 1979, einer Auswahl u.a. aus Humboldts Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, (Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents), 36 Bände, 1806ff., (Nachdruck bei Brockhaus 1970).

Die Zitate Philipp von Huttens aus: Eberhard Schmitt und Friedrich Karl von Hutten: Das Gold der Neuen Welt. Die Papiere des Welser-Konquistadors und Generalkapitäns von Venezuela Philipp von Hutten 1534-1541, Hildburghausen 1996.

Islas Ballestas

Bootsausflug zu den Islas Ballestas vor der Küste Perus (bei Pisco), März 1984.

Aus meinem Reisetagebuch:

In Pisco ging uns das Hotel Mi Casa auf die Nerven, obwohl es extrem billig war: Total verdreckte Klos ohne Wasser und Licht, ebenso das winzige Zimmer. Der einzige Pluspunkt war das Fenster zur Straße. Außerdem hatte wir beide – mit einem Tag Unterschied – Darm- und Magenverstimmung und fühlten uns sauelend.

Das herausragende Erlebnis war der Ausflug zu den Inseln. Die Leute sind manchmal richtig lieb und niedlich, so der Opa, der die Karten dazu verkauft. Klein, weisshaarig, murmelt bei unseren Namen etwas von como los rusos und freut sich.

Die Inseln: Klippen mit Felsentoren, schäumende Brandung, Pelikane, Pinguine, Möwen, kleine Enten, Seelöwen. Die peruanischen Touristen haben natürlich nichts besseres zu tun als die Tierchen mit Händeklatschen und Pfiffen zu belästigen.

Länger hätte ich in Pisco nicht bleiben können. Das Baden ist schlecht, die Strände in Pisco Puerto sind verdreckt, und das Wasser ist flach und kalt. Auffallend war ein riesiges Holzkreuz mit Totenkopf und anderen angenagelten Gerätschaften.

Viele Leute aus der Sierra scheinen an die Küste zu ziehen, vielleicht wegen des Wetters oder auch, weil es den Menschen hier besser zu gehen scheint. Den Zeitungen ist zu entnehmen, dass die Förderung der Wirtschaft nach dem Parteien-Prinzip zu funktionieren scheint, und zwar ziemlich krass. Die Gebiete, die zum Beispiel unter „linker“ Verwaltung stehen, kriegen gar nichts.

Pirate’s Bay

Das Foto habe ich 1982 in Charlotteville an der Man-O-War-Bay auf Tobago (Republic of Trinidad and Tobago, Kleine Antillen) gemacht – der idyllischste Ort, in dem ich jemals war. Hotels gab es dort nicht, und alle Strände waren leer.

Havanna, revisited

Irgendeine Straße in der Altstadt von Havanna, fotografiert 1984. Das ist das letzte Foto (Dia) aus Kuba, das ich noch nicht veröffentlicht habe.

Copacabana, aber nicht der Strand

Copacabana in Bolivien (1984). Hinter dem Cerro Calvario und der Stadt liegt der Titicaca-See. Auf Aymara heisst Titicaca „grauner Puma“. Der Ort Copacabana war damals ein verschlafenes Nest, nur zu Ostern trafen zahllose Pilger ein.

Lonely Girl

Fotografiert 1981 an irgendeiner Bahnstrecke im Norden Mexikos.

Pfahlbauten

Der Torre Latinoamericana in Mexiko-Stadt, 181,33 Meter hoch, fotografiert am 05.10.1979, heute nicht mehr das höchste Haus des Landes. „Das Gebäude mit einem Gesamtgewicht von 25.000 Tonnen ist auf 361 Pfählen gegründet.“

Georgetown, backstage

Leider weiß ich nicht mehr, wo dieser Markt in Georgetown, Guyana, war – auf jeden Fall nicht weit vom berühmten Staebroek-Market und dem Demarara River. (vgl. „The place for independent, rugged, Indiana Jones types“, 20.10.2012).

Ich war 1980 und 1982 in Guyana. Aus meinem Reisetagebuch 1982:

Staebroek-Markt teuer, dunkel. und eine exostische Mischung aus Schwarzen und Indern. Letztere verkaufen meistens Bildchen, Stoffe und Schmuck. Leider versäumen wir es, die Essbuden im Markt zu testen. (Unser Restaurant vom damals [1980] ist leider abgebrannt.) Rund um das Demicohouse lungern finstere Gestalten herum. Taxifahrer und Besoffene.

Sehenswert die Straßenzeile vor dem Rathaus. In einigen Straßenzügen jedes zweite Haus eine Sekte, Gospelzentrum, Hindus, Buddhistische Meditation, Spiritistische University, Islamic Center, auch ein muslimische Metzger („Become a Muslim now!“)…

La cantante! oder: Kauf mir was Süßes!

Endlich habe ich neuen Beamer (Link geht zu Amazon) zum Laufen bekommen und kann das, was ich größer sehen will, auf die Leinwand werfen.

Es läuft: El Ducero, Septeto Tumbao, de Villa Clara, Cuba. La cantante es extremadamente hermosa! Sie heisst Claudia Leanet Medina Brito. (Leider finde ich den Text des Stücks nirgendwo.)

Interoceanica, revisited

Das Foto habe ich 1984 gemacht, von der Ladefläche eines LKW aus (vermutlich ungefähr hier) – auf einer der damals gefährlichsten Straßen (Teil der Interoceanica Sur) der Welt. (Was man auf dem Foto sieht, ist die „Straße“. Vgl. auch On the Road, 22.11.2018)

Aus meinem Reisetagebuch, Ende Juli 1984:

In Puerto Maldonado verpassen wir den Volvo [LKW], der früh am Morgen mit Holz losfährt, weil wir fälschlicherweise annehmen, dass er nicht pünktlich sei. Wir müssen mit einer Moped-Taxe zum Kontrollpunkt, wo sogar ein kleines Wartehäuschen mit Dach steht. In der Kneipe nebenan gibt es ein originelles Spiel: ein Frosch, umgeben von kleinen Felltütchen, in die man Münzen werfen muss – derjenige gewinnt, der genau in das Maul des Frosches trifft.

Am Nachmittag kommt ein LKW, der uns mitnimmt, allerdings laden wir bis spät in die Nacht hinein Holz auf, das die Siedler am Wegesrand verkaufen. Später erfahren wir, dass eigentlich geschnittenes Holz nicht in die Anden transportiert werden darf, aber der Polizist, der kontrolliert, möchte dann ein regalo von zwei „Hölzchen“.

Ungefähr bei Kilometer 140 kann man für kurze Zeit in der Ferne schneebedeckte Berge sehen [die Cordillera Vilcanota]. Dann kommen die ersten Hügel, ein Blick von oben auf das grüne Meer der Ebene, und es geht wieder in unendlichen Kurven aufwärts.

Die Vegetation wird vielseitiger, alles ist „well-stocked“ mit bunten Blüten und Orchideen. In Marcapata machen wir Rast essen in Caranavi-ähnlicher [d.h. großartiger] Stimmung.

Die ersten beiden Nächte sind einigermaßen erträglich, obwohl jeder von uns nur ein ca. 30 cm breites Brett als Untergrund zur Verfügung [auf der Ladefläche des LKW] hat.

In der dritten Nacht überqueren wir die Cordillera und frieren uns trotz Pullover, Hosen und Mütze einen ab. Im Morgengrauen halten wir in einem winzigen Dorf vor Ocongate…

Nazca, backstage

Nein, die weltberühmten Nazca-Linien habe ich mir nicht angesehen, ich bin 1984 nur, wie man hier sieht, vorbeigefahren (auf dem Weg von Ica nach Camana) – der Beobachtungsturm wäre mir auch zu klein gewesen. Jemand war offenbar mit dem Moped da.

Aus meinem Reisetagebuch, März 1984, auf der Panamericana durch die Wüste nach Süden:

Es ist erstaunlich, welche Assoziationen man bekommt, wenn man bis zum Horizont buchstäblich bis zu einer flachen Sandfläche nichts sieht. Oder: Totale Steinwüste, Wanderdünen, deformierte und erodierte Felsengebirge und an den unmöglichsten Stellen plötzlich Dörfer oder Häuser.

Die Flüsse aus den Anden verbreitern sich, und die Leute bewässern jedes Stückchen Erde in den Tälern, bauen das Dorf aber woanders hin. Einige Täler sind noch völlig mit Resten von Terrassen bedeckt, die teilweise nur an aus der Ferne als Streifen auf dem Boden zu sehen sind.

Auf die Frage an unseren Autobesitzer, warum denn die Leute keine Terrassen bauten? sagt er nur, es sei kein Wasser dafür da. Lächerlich.

In der Nacht hat ein Fluss die Straße überschwemmt. [Vermutlich war es bei Capisca.] Es sieht unheimlich aus, aber als ein Ormeño durchkommt, wage ich es auch [mit dem Volkswagen], und den lauernden Dorfbewohner entgeht ein Trinkgeld.

Spät in der Nacht erreichen wir Camana…

Bergwelt

Fotografiert 1984 in den peruanischen Anden, irgendwo auf dem Camino de los Incas, auch bekannt als Inca-Trail.

Der muslimische Onkel in Scarborough

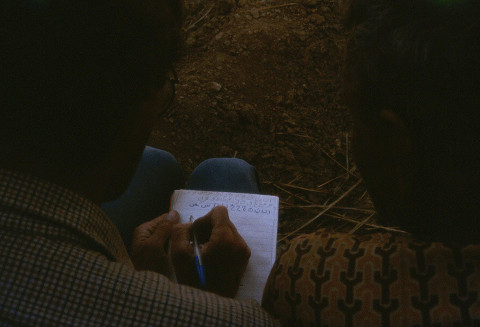

Scarborough, Republic of Trinidad and Tobago, fotografiert 1982. Der „Onkel“ und ich beim Schreiben arabischer Buchstaben.

Aus meinem Reisetagebuch, März 1982: In Scarborough bleiben wird im „Z“ Mohammed’s Guesthouse in der Nähe des Busbahnhofs, ein abgerissener, aber preiswerter Schuppen.

Lauter Moslems, meistens aus Indien oder Pakistan, und ein Araber aus Jerusalem, der in den 30-er Jahren in die Karibik ausgewandert und hier gestrandet ist. Angeblich war er in der deutschen und in der britischen Armee. Alle nennen ihn den „Onkel“, (…) Der „Onkel“ scheint eine Menge Leute zu unterhalten. Mir zeigt er das arabische Alphabet. (…)

Am Abend kleine Unterhaltung zwischen islamischem, christlichem und hinduistischem Kulturkreis. Der „Onkel“ traut den Frauen nicht, raucht und trinkt nicht, aber kauft jede Menge Lotterielose. Witzige Unterhaltung über das Kaugummi, auf das ich mich versehentlich setze. Die Leute hier sind erstaunlich gut informiert.

Warmi Wañusqa oder: Die Frau, die starb

Warmi Wañusqa, 4200 Höhenmeter, „…a mountain pass in the Cusco Region in Peru. It is located in the Urubamba Province, Machupicchu District.“

Aus meinem Reisetagebuch, Juli 1984, auf dem Camino de los Incas, Peru, auch bekannt als Inca-Trail:

… Es geht unablässig steil aufwärts, mit kurzen, nur meterlangen Passagen zum Ausruhen. Der Berg hinter uns gilt als Maßstab; wir steigen wirklich sehr schnell. Bald sind die drei weißen Steine [Wayllabamba] des ersten Zeltplatzes zu sehen, aber B. kann das letzte Stück einfach nicht mehr. Ich gefalle mir darin, ein wenig mit zwei Rucksäcken zu laufen. Wir erreichen mit letzter Kraft den Platz. Uns folgt der verrückte Kalifornier, der vor vier Wochen einige Sechstausender bestiegen hat und der zudem Marathonläufer ist.

Wir descansaren und sehen nach und nach noch einige total fertige Gringos eintrudeln; andere – nur wenige – steigen scheinbar ohne Ermüdungserscheinungen weiter.

Bald klettern wir weiter und hängen trotz des erzwungenen Beinahe-Gänsemarsches einige noch ab – sie hätten sich vielleicht ausruhen sollen. Jetzt geht es durch einen Märchenwald steil, sehr steil aufwärts, knapp zwei Stunden, und dann taucht kurz vor Erreichen der Baumgrenze ein wunderschöner kleiner Platz auf, eine Wiese mit Büschen und Bäumen. Wir zelten oberhalb, wo schon zwei andere Zelte stehen, weil es näher zum Wasser ist. Letzteres ist eher flüssiges Eis statt Wasser.

Wir müssen uns mit allen warmen Sachen anziehen, kochen unser Essen und genießen den prächtigen Blick auf der Berge ringsum, deren Hänge und Schneefelder sich in der Dämmerung langsam rosa färben. Gleichzeitig wird es kalt und kälter. Unter großen Mühen entfachen wir noch ein Feuer, das alle zitternden Umstehenden für eine kurze Zeit wärmt, dann zieht es alle ins Zelt.

Am nächsten Morgen stehe ich als erster draußen; das Zelt ist mit einer Eisschicht überzogen, B.s T-Shirt liegt gefroren auf einem Busch und die Wiese ist total glitschig. Der Ofen macht Schwierigkeiten, wir sind über 4000 Meter hoch, aber irgendwann bequemt er sich, und der warme Kaffee weckt allmählich die Lebengeister, selbst die kalten Zehen erwärmen sich. So beginnt der dritte Tag….

Tabatinga am Solimões, revisited

Tabatinga (Brasilien) im Dreiländereck Kolumbien-Brasilien-Peru. In Tabatinga war ich 1982 mehrere Tage. Ich war von Bogota nach Leticia (Kolumbien) geflogen und von dort aus per Fähre nach Tabatinga. Ich habe hier schon mehrfach darüber geschrieben:

Tabatinga am Solimões (11.08.2014), Am Solimões (18.01.2011), Die Mutter aller Flüsse (02.02.2004) und Am Amazonas (14.12.2004).

Ein frohes neues Jahr aus dem Urwald!

Ein Nachtrag zu meinen Postings vom 01.05.2019 „Tag der Arbeit“ und vom 04.04.2011 „Der Kautschuksammler, revisited“: Die Ehefrau des Kautschuksammlers, ihr Kind und ich (fotografiert 1984).

Es ist nicht mehr herauszufinden, wo das genau war – wir sind von Chive ein paar Stunden über einen kleinen Trampelpfad noch Nordwesten gegangen. Auf der Karte ist ein Flusslauf zu erkennen, eine Siedlung gab es damals nicht, nur zwei Hütten. Die werden natürlich nicht mehr da sein, aber der Mann hatte den Urwald ein wenig gerodet. (Es könnte hier gewesen sein.)