Smile!

Fort King George bzw. die Reste davon, Scarborough, Republic of Trinidad and Tobago (1982). Wie angekündigt ein Foto meiner damaligen Freundin und Reisebegleiterin – aber nicht das letzte Foto aus Trinidad.

Fort King George, revisited

Fort King George bzw. die Reste davon, Scarborough, Republic of Trinidad and Tobago (1982). Die Ruinen des Forts hatte ich hier schon am 24.02.2018 und am 14.04.2019. Eines kommt noch – auf dem ist dann meine damalige Lebensabschnittsgefährtin größer und deutlicher zu sehen.

Heute und morgen habe ich nicht wirklich Zeit, etwas Gedankenvolles zu bloggen, deshalb gibt es nur Bildchen.

Copacabana, revisited

Fotografiert in Copacabana in Bolivien am Titicacasee. Wikipedia: „Eine faszinierende Aussicht auf die Stadt und auf den See hat man vom nahegelegenen Cerro Calvario, dem 3.966 m hohen Hausberg von Copacabana. Dieser Weg ist auch unter Pilgern beliebt, da er auf 14 Stationen den Leidensweg Jesu bis zur Kreuzigung zeigt.“

Ich war zufällig am Karfreitag 1979 während der Wallfahrt da.

Unbekannte Früchte

Fotografiert Ende Februar 1982, Georgetown, Guyana. Ich sitze in einem Zimmer des guesthouse Rima (mittleres Haus über dem „Gift Shop“, oberster Stock, 2. Fenster von links). Was ich da esse, kann ich leider nicht mehr erkennen.

Mesoamerikanischer Ort der Binsen

Tula („Ort der Binsen“), Mexiko, aufgenommen am 09.10.1979. Tula war das kulturelle Zentrum der Tolteken. (Versucht mal auszusprechen: Pyramide des Tlahuizcalpantecuhtli!)

Vermutlich betrachte ich gerade die Adler, die Herzen fressen. Das untere Foto (um die Größenverhältnisse zu verdeutlichen) zeigt meinen damaligen Reisebegleiter und Freund H., der leider schon verstorben ist.

Ich belüge mein Publikum nie selten, aber das oberste Foto habe ich stalinistisch behandelt und eine (unwichtige und störende) Person wegretuschiert. In der Original-Datei kann man auch sehen, in welch desolatem Zustand die Dias waren. Mittlerweilen habe ich nur noch die digitalisierte Version und die Originale entsorgt.

Aus meinem Reisetagebuch (der letzte Abschnitt nur für Erwachsene):

Im Hotel treffe ich 6 Deutsche aus München. Die beiden Frauen sind sehr nett. Gehen in die Kneipe gegenüber. Mariachi-Kapelle spielt eine Stunde lang schrecklich falsch und laut Schmalz. Blondine [mit der ich 1981/82 noch einmal sechs Monate in Lateinamerika war] kriegt Lieder ausgegeben. Fast eine Schlägerei mit einem besoffenen Typen, der die Blondine anmacht. Trinken Tequila – ein gelungener Abend. H. scheißt ins Bett.

06.10. Langes Frühstück zusammen mit den Münchnerinnen. Laufen zur Plaza de la Constitucion und zum Museo de la Ciudad. H. hat schon wieder Dünnschiss. Fahre allein zum Museo Nacional de Antropología. Sehr interessant und Ausblick auf drei Vulkane. „Kampf des mexikanischen Volkes für seine Unabhängigkeit“. Zu Fuß über die Avenida Paseo de la Reforma. Plaza Garibaldi mit vielen Musikanten und einer „Halle des Essens“. (…)

Ziehen am Abend mit den Münchnerinnen durch sämtliche umliegenden Lokale. H. verschwindet um drei, wir machen bis sechs Uhr früh weiter. Alle Mexikaner sind wegen S. [der „Blondine“] aus dem Häuschen. S. klappt auf dem Weg ins Hotel auf dem Bürgersteig zusammen, ein Zivilpolizist hilft uns und begleitet uns bis zum Hotel. Wir liegen dann im Bad auf dem Schlafsack und machen noch bis 10 rum…

Pájaros

Irgendwo in Mexiko (1982). Bei rund einem Dutzend Fotos, die ich zwischen 1979 und 1998 in Lateinamerika gemacht habe (von mehr als tausend), weiß ich nicht mehr, wo das genau war. Dieses ist eines davon.

Iglesia Auxiliadora und Perverse

Catedral de María Auxiliadora, Puerto Ayachuco, Venezuela (Februar 1998)

Ich schrieb vor sechs Jahren: „Ich sitze hinten im Jeep, der einem katholischen Pater aus Elorza gehörte, der aus Polen stammte und mit dem ich mich über die Situation der Guahibo unterhalten hatte – und der auch Klartext redete. Der Pater entschloss sich spontan, seinen Bischof in Puerto Ayacucho am Orinoco besuchen zu wollen, und ich wollte auch dorthin. Mit dem Flugzeug sind das nur 266 Kilometer, mit dem Auto aber mehr als 500 – wir waren den ganzen Tag unterwegs. Gekostet hat es mich nichts, und ein Mittagessen bekam ich auch ausgegeben.“

Mit dem Jeep der Kirche durch die Llanos zum Rio Meta

Puerto Ayacucho, 20.02.1998: Ein Ethnologe, mit dem ich ins Gespräch komme, sagt; Der „Vater“ sei nur eine öffentliche Funktion in Venezuela. Die Struktur der Familie werde durch die Frauen zusammengehalten. Wenn sich ein Mann zu sehr um die Kinder der Frau bemühe, die nicht die seinen seien, komme er in den Verdacht, „pervers“ zu sein. Die meisten Frauen machten ihre ersten sexuellen Erfahrung mit zwölf Jahren.

Ich notierte mir noch: Interessante Frage, wenn machismo bedeutet, dass die Familien irgendwie matrilinear sind…

Destinado a nunca llegar

[Dieser Text erschien zuerst auf burks.de am 17.05.2003, mit damals noch winzigen Fotos in schlechter Qualität, teilweise auch am 20.01.2011. Drei der Fotos habe ich bisher noch nicht veröffentlicht.]

[17.01.1998] Land! Nicht anders muss sich Kolumbus gefühlt haben. Gieriger Blick aus dem Fenster: Südamerika, meine zweite Heimat. Wolken huschen über Inseln, man schaut wie ein Vogel auf die türkisblaue Brandung herab. Immer wenn ich das Meer sehe, muss ich an Marquez denken: Un relato de un naufrago. Es zieht in der Brust. Welcher wehmütiger Schmerz ist das? Das Gefühl, wie ein Tropfen Wasser im Meer zu sein, eine winzige weisse Wolke unter vielen – eine sanfte Brise, und sie löst sich auf in nichts.

Das Traurige am wahren Reisen ist: Man kann es mit niemandem teilen, die Gefühle, die Sinneseindrücke nicht wiedergeben. Wie kann man eine Reise nach Südamerika erzählen? Vielleicht nur wie Rutger Hauer im Bladerunner: „I’ve seen things you people wouldn’t believe. …All those moments will be lost in time, like tears in the rain.“

Ich mag sehr gern fliegen, ich liebe den Augenblick, wenn der Druck beim Start einen in den Sessel presst. Weg, nach oben, ganz weit weg, auch wenn sieben Stunden Flug unrealistisch kurz sind für die Entfernung, die man tatsächlich zurückliegt. Mir kommt in solche Momenten immer Clandestino von Manu Chao in den Sinn:

Me llaman el desaparecido

Que cuando llega ya se ha ido

Volando vengo, volando voy

Deprisa deprisa a rumbo perdido

Cuando me buscan nunca estoy

Cuando me encuentran yo no soy

El que está enfrente porque ya

Me fui corriendo más allá

Yo llevo en el cuerpo un motor

Que nunca deja de rolar

Yo llevo en el alma un camino

Destinado a nunca llegar…

Die Sonne ist schon dunkelrot. Berge an der Küste, völlig kahl. Endlich gelandet. Immer das komische Gefühl: ich könnte den Boden küssen. Vielleicht haben das auch die deutschen Konquistadoren gemacht, deren Spuren ich verfolgen will und die schuld daran sind, dass ich jetzt in Venezuela bin. Allein, mit vielen Büchern über die Alemanes y los Belzares (Welser) im 16. Jahrhundert im Kopf. Die Hitze lullt mich ein, aber der Geruch! Ich erkenne Südamerika am Geruch. Den schweren Rücksack auf den Rücken werfen, knarrende Riemen. Auch das hört sich vertraut an. Der Druck auf den Schultern. Das Gefühl, ganz da zu sein, mit jeder Faser des Körpers. Das ist das wahre Leben – konzentriert und auf den Punkt gebracht.

Ein colectivo nach Caracas. Meine erste spanischen Worte seit langem. Kurvenreiche Straße, Slums an die Hügel gekrallt. Die Bilder von draußen dringen noch nicht bis in meinen Kopf. Ich bin restlos glücklich. Das bekannte Gewusel. Bei halb geschlossenen Augen kann ich mir vorstellen, gleichzeitig in Bogota, Medellin, Quito, Lima oder in den barrios von La Paz zu sein. Endstation. Ein paar hundert Meter zu Fuss. Die schon nächtliche Stadt liegt mir zu Füßen.

Der Verkehr rauscht um mich herum wie Wasser um einen Stein. Ich lasse den Stadtplan in der Hosentasche. Ich will reden, den Rhythmus des español in mich aufsaugen, frage Passanten. Ich muss wohl ein paar Kilometer zu Fuss gehen zum zentralen Busbahnhof. Man rät mir zum Taxi. Aber ich will das Gefühl genießen, allein durch die Nacht zu laufen.

Ankunft in Caracas, 17.01.1998

Ein Mann ruft hinter mir her: señor! Mein Reiseführer ist mir aus der Hosentasche gefallen. Er hat ihn aufgehoben. Angeblich soll Caracas in der Nacht gefährlich sein. Ich will es nicht glauben. Vielleicht braucht man einfach Chuzpe, vielleicht riechen das die Straßengangs. Ich muss immer wieder an die Straßen in den Armenviertel von Bogotá denken, deren Blicke, die einen taxieren, ob es sich lohnen könnte…. Mir ist in mehr als zwei Jahren auch in den finstersten Gegenden nie etwas passiert, außer einer Schlägerei mit einem Schwarzen in Georgetown, Guyana – er kriegte meine Kamera nicht zu fassen und ich nicht seine Hoden – bis wir voneinander abließen…

Am Busbahnhof umringt mich ein Dutzend Männer, die mir die Ziele ihrer Busse entgegenbrüllen. Schön hört sich das an: Maracaimaracaimaracaiboooooo! Maracaibo, die heiße Millionenstadt an der Lagune, die sich zum Golf von Venezeula öffnet, gegründet 1529 durch Ambrosius Dalfinger aus Ulm. Barquisimeto. Acarigua. Tocuyo. Namen, die ich aus den Briefen des deutschen Konquistadors Philipp von Hutten kenne… Noch klingen sie wie ein Geheimnis.

Es ist schon 22 Uhr und immer noch die Hölle los. Viele Tage habe ich in Busbahnhöfen verbracht, in vielen lateinamerikanischen Ländern. Das Leben spielt sich wie unter einem Mikroskop ab, alle Sorten von Menschen werden durchgeschleust. Bahnhöfe sind die interessantesten Orte einer Stadt, zusammen mit den Märkten. Wer die Bahnhöfe und die Märkte kennt, weiß, wie man in dem Land fühlt und lebt.

Der Bus fährt direkt nach Coro. Krachendes TV, daily soap auf venezolanisch, ich brauche nicht lange, um mich daran zu gewöhnen und trotzdem zu schlafen. Um kurz nach fünf rüttelt mich jemand – wir sind schon da. Eine Brise, irgendwo muss das Meer sein. Mit schweren Füßen durch schmale, holprige Straßen einer Vorstadt. Ich bin ganz allein. Hunde bellen mich an, ohne mich zu sehen. [Ich habe mir das angesehen: Der Terminal Terreste Polica Salas – der Busbahnhof – von Coro ist an der Calle Maparari, es sind von dort gut zwei Kilometer zu Fuß bis ins Stadtzentrum.]

Mein Rucksack auf der Plaza Falcón in Coro, kurz vor Sonnenaufgang

Endlich: die Plaza von Santa Ana de Coro, gegründet 1527 vom Spanier Juan de Ampiés, der sich dazu die Erlaubnis des Kaziken Manaure holte. Die kleine Kathedrale, dem heiligen Franziskus geweiht. Als Georg Hohermuth von Speyer und Philipp von Hutten 1528 auf diesem Platz standen, war sie noch nicht fertig. Sonnenaufgang.

Ich sitze auf einer Bank und versuche mir vorzustellen: 400 deutsche Landsknechte und sächsische Bergknappen, die hier, genau an dieser Stelle, damals, vor fast 500 Jahren, aufgebrochen sind nach El Dorado. Ich schaue auf die Uhr. Es ist unfassbar. Von Berlin nach Coro in weniger als 48 Stunden.

Hotel Capri, muy barato o baratissimo [Calle Zamora, die Pension gibt es nicht mehr], aber ich fühle mich gleich wohl. Es ist alles irgendwie bekannt, ein Patio, ein paar Frauen mit Kindern, die immer dort herumsitzen. Coro ist eine Kleinstadt. Ein winziges Cafe (Foto unten), in dem ich nach den ersten spanischen Sätzen sehr freundlich gebeten werde, etwas von Alémania zu erzählen. Ich bleibe zwei Stunden. Bald werde ich in den Strassen von Einheimischen gegrüsst.

In den nächsten Tagen gewöhne ich mich an die Hitze. Jeden Mittag 40 Grad. Die zona colonial, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Netter Plausch mit einer Museums-Führerin – bildschön, wie alle Frauen, die in Coro einen „öffentlichen“ Job haben, mit schelmischem, aber auch verlegenem Lachen. Natürlich verheiratet. Sie nimmt sich für mich im Casa de Tesoro [heute: Museo de Arte] den ganzen Nachmittag Zeit, weil ich der einzige „Kunde“ bin.

Ich erkunde die Umgebung, frage mich durch. Bald kenne ich die lokalen Buslinien, fahre ans Meer, an die Bucht La Vela de Coro, in der damals die drei Schiffe des Welser-Konzerns ihre Fracht abgeladen haben. Vielleicht erinnert vela – das Segel – an diese Zeit. Dort ist heute kein Hafen mehr. Die Dünen nordwestlich von Coro – wie im Nordwesten Perus, nur im Westentaschenformat.

Ich schreibe in mein Notizbuch: „Das vertraute Gefühl des Reisens stellt sich sehr schnell ein. Abgesehen davon ist es hier ziemlich teuer, wenn man nicht basic lebt. Allein 10 DM „verschlingt“ das Hotel. Mehr als 20 DM inklusive allem will ich vorerst nicht ausgeben. Wer weiß, wie es im Süden des Landes aussieht…“

Der Internet-Provider am Plaza de Manaure, wo die modernen Gebäude sind und die Schuhputzer auf Kunden warten. Ein junger Bursche, der den Laden allein führt. Der einzige Mann in Venezuela mit meiner Frisur. Wir fraternisieren gleich. Er jammert mir vor, dass niemand in Coro verstehe, wie wichtig das Internet sei. Ich darf gratis surfen und lese Berliner Zeitungen. Total unwirklich. Es berührt mich nicht.

Ein schmieriger Typ spricht mich jeden Tag an, wenn die Leute nach der Siesta zwischen der Plaza und der Calle de Zamora flanieren. Will mir eine Frau vermitteln und dafür Provision…

To be continued…

Die Ohren der Frösche

Während meiner Reise nach Venezuela 1998 – ich war allein unterwegs – habe ich kein richtiges Reisetagebuch geführt, sondern nur Notizen gemacht über Dinge und Fakten, die ich für meinen Roman Die Konquistadoren brauchte. Der spielt genau da, nur zwischen 1534 und 1539, in der Zeit der Eroberung des Landes durch deutsche und spanische Landsknechte. Die Konquistadoren zogen plündernd und mordend von Coro im Norden nach Südwesten, entlang der Anden, endlich über den Fluss Arauca weiter ins heutige Kolumbien.

Ich war nach sechs oder sieben Wochen und nach einigen Strapazen in Palmarito angekommen und von dort nach Amparo an der kolumbianischen Grenze gereist und hatte meine Recherchen so gut wie abgeschlossen. Der Rest der Reise war „Urlaub“, wenn man das so nennen kann.

Jetzt wollte ich nach Osten zum zum Rio Meta und zum Orinoco. Dorthin verirrt sich so gut wie nie ein Fremder. (Wie ich zum Rio Apure gelangte, habe ich hier vor zwei Jahren beschrieben.)

In Amparo nahm ich einen Bus nach Elorza. Den (vgl. Foto unten) fand ich recht komfortabel, da ich 1979, 1982 und 1984 entweder per LKW oder Pickup gereist war oder fast immer in Bussen, die ausrangierte Schulbusse waren und für große Europäer daher nicht unbedingt bequem, zudem während der Fahrt meistens repariert werden mussten, wenn sie nicht ganz auseinanderfielen (wie 1982 ein Bus auf der brasilianischen Transamazonica). Ich war trotzdem gespannt, weil ich keinen blassen Schimmer hatte, was mich erwartete.

Ich saß neben einer Schwarzen, die zahllose Tüten und Pakete und noch mehr Krempel um sich gestapelt hatte. Wir kamen natürlich ins Gespräch, weil ich Informationen über mein Reiseziel Elorza brauchte. Sie war bestimmt genauso neugierig, sie hatte noch nie einen Deutschen getroffen. Sie sagte mir, ich könne bei ihr im Garten meine Hängematte aufhängen, ich müsse ihr jetzt nur beim Tragen ihrer Sachen helfen.

So geschah es, es waren nur noch mehr Tüten, als ich gesehen hatte – sogar ein ziemlich ramponiertes Kinderfahrrad war dabei. Wir kamen an einem Sonntag genau gegen Mittag an, bei glühender Hitze. Mein Rucksack damals wog gut zwanzig Kilo und die Dame guckte mich fragend an. Ich ließ mich nicht lumpen und nahm die Tüten, Taschen und was es sonst noch gab, auch das Kinderfahrrad unter den Arm. Wir marschieren frohgemut los.

Elorza ist ein kleines Nest (heute 26.000 Einwohner). Ich dachte, dass es nicht weit sein könne. Das war aber nicht so. Sie wohnte in den „Slums“ im Süden des Ortes, einer ärmlichen Gegend mit roh gemauerten Häusern, meistens mit Wellblech gedeckt, oft ohne Strom und fließend Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Fußmarsch war, nur, dass ich fast gestorben wäre. Ich war so nassgeschwitzt, als wäre ich in einen Fluss gefallen.

Ich konnte aber nicht aufgeben, denn vor den Häusern lungerten viele Leute herum, die Siesta machten oder in der Gluthölle dösten, und alle glotzten die kleine Lastenkarawane an. Die Frau kannte die meisten und plauderte angeregt auch noch ein wenig hier und da, während ich versuchte auf den Beinen zu bleiben und gute Miene zum anstrengenden Spiel machte. Sie musste unbedingt jedem erzählen, welch exotischen Kerl sie aufgegabelt hatte. Ich wurde besonders von einem Mann motiviert, die uns sah, offenbar alle seine Nachbarn herbeirief, auf mich zeigte und laut rief: „Mira, el toro!“ [etwa: Guck dir den Stier an!] Mein „Gepäck“ war gar nicht so schwer, nur unhandlich, aber die Hitze brachte mich fast um. Bei so einem „Kompliment“ musste ich natürlich durchhalten. Heute könnte ich mich kaputtlachen, aber damals fand ich das nicht lustig.

Die Hütte meine Gastwirtin war an der östlichen Seite einer nicht benannten Straße. Es gab nur einen Raum, der als Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer für ihre drei Sprößlinge diente. Das Grundstück war klein und hatte einen verwilderten Garten. Einen der minderjährigen Söhne habe ich nicht kennengelernt – er war gerade im Knast, und sie versuchte jeden Tag ihn herauszubekommen. Einen Mann hatte sie auch nicht, aber derjenige, von dem eines oder zwei der Kinder waren, hatte ihr wohl die Hütte geschenkt. Ein Bad existierte ebensowenig, nur ein Wasseranschluss für einen Schlauch auf einer Art Waschbecken aus Steinen. Man musste über einen Stacheldrahtzaun zu den Nachbarn klettern und dort sein Geschäft auf einem Plumpsklo verrichten, das mit Wellblech nach außen notdürftig abgeschirmt war (oberstes Foto).

Ich kann mich fast an jedes Detail erinnern, weil ich in einer Nacht Durchfall hatte, mich aus der Hängematte quälte und zu allem Überfluss in den Stacheldrahtzaun fiel, weil es trotz meiner kleinen Taschenlampe stockdunkel war, und blutete. (Irgendwo habe ich noch einen kleine Narbe davon.) Auf dem Plumpsklo erwartete mich ein unvergessliches Szenario: Hunderte kleiner Frösche saßen überall, sogar auf der hölzernen Klobrille, weil die „Toilette“ der einzige feuchte Fleck weit und breit war (es war Sommerzeit) Ich weiß heute noch, dass ich mich fragte, ob Frösche Ohren haben und durch Händeklatschen zu vertreiben wären. Irgendwie habe ich mir Platz geschaffen, ich weiß aber nicht mehr, wie.

Auf der Straße zum Hauptplatz war ein kleiner Laden mit einem ungemein freundlichen Ehepaar, das mich jedes Mal hereinwinkte, wenn ich vorbeikam, um ein Schwätzchen zu halten. Das Geschäft war so winzig, dass man sich kaum umdrehen konnte. (Die Ecke könnte an der Avenida Aeroperto sein – ich weiß noch, dass ich nach Süden fotografiert habe – im Hintergrund, wo die großen Bäume zu sehen sind, biegt die Via Caribe nach Osten ab.)

Der Inhaber kannte jede und jeden, und als ich ihm erzähle, ich wolle versuchen, zu den Guahibos zu gelangen, die Halbnomaden sind und mal hier und mal dort in den Llanos leben, fand er gleich eine Lösung. Er brüllte laut über die Straße: „Roberto, telefono!“ Der Gerufene kam herbeigerannt. Der Ladenbesitzer lachte sich kaputt und erklärte ihm, was ich wollte. Roberto Parra hatte einen Jeep und fuhr mich ein paar Tage später gratis zu den Guahibo am Rio Capanaparo, einfach, weil er nett und neugierig war, obwohl wir einen ganzen Tag unterwegs sein mussten.

Auf der halsbrecherischen Fahrt ist mein liebstes Selfie entstanden.

(Ich wollte etwas Politisches bloggen, aber ich habe ziemlich viel Zeit verplempert, um die Fotos aufzubereiten, die ich vor Jahren digitalisiert und archiviert hatte.)

Rasur in Riberalta

Im Hafen von Riberalta, dem Ausgangspunkt für den Pando-Dschungel Boliviens (1984). Es gibt auch heute noch keine Straße nach Riberalta, die durchgehend befahrbar ist, man bewegt sich auf Booten fort. Der Rio Madre de Dios ist der größte Fluss.

Ich muss heute noch grinsen, wenn ich darüber nachdenke, dass der Unterschied zwischen dem harmlosen und entspannten Rasur-Foto und der Realität beträchtlich war. Aus meinem Reisetagebuch, Ausgangspunkt Cobija an der Grenze zu Brasilien:

Am Morgen ziehen alle pasajeros mit dem carro [eigentlich „Karre“, in Südamerika auch „Auto“, hier ein Pickup] des mecánicos ab zum Flugplatz, wo es sogar ein Café mit Kaffee und leckeren dulces gibt. Irgendwann, nachdem es schon ausgiebig gepieselt hat, kommen die pilotos und labern dumm rum, das Wetter sei schlecht usw. Aber plötzlich heißt es dann doch vámonos und wir düsen los. (…)

Freitag kommen wir in Riberalta an, wo wir bis zum billigsten Hotel latschen, Alojamiento Comercio, was 8000 kostet, aber gut ist. Der Markt: Milch- oder Bananensuppe, ein halbes Dutzend Weißbrotsorten, Flan, arroz con leche [Milchreis], Schokoladenpudding, Empanadas, pan de arroz [Reisbrot], ein ausgesprochen reichhaltiges Frühstücksangebot.

Wir marschieren oder besser: klettern das Ufer entlang. Es ist nur ein Schiff da, was angeblich am selben Tag auslaufen soll. Es fährt noch ein anderes, nur bis Chivé, und wir gelangen zu keiner Entscheidung, was wir tun sollen. Wir gehen dann doch in eine Art Freiluftkino.

Der nächste Tag wird wieder hektisch. Die Cleiton [Foto oben] ist immer noch da. Wir erfahren beim Schweizer Konsulat, dass ein anderes Schiff Anfang erst nächster Woche kommen soll – angeblich. (…)

Wir versuchen, bei unserem Hotel-dueño 100 US$ zu tauschen, was nach längerer Warterei misslingt. Zwischendurch stellen wir unser Gepäck schon am Ufer auf. Dann tauschen wir Geld im Casa Plattner – das müssen irgendwie deutsche oder österreichische Juden sein: Kuckucksuhr, Bild der Klagemauer, siebenarmiger Leuchter. Wir kriegen ein großes Paket 100-er [Geldscheine der bolivianischen Währung], und unser Dollar-Schein wird eingehend mit einer Maschine geprüft. Einige Einkäufe erledigen wir auch noch. (…)

Die Leute wirken hier schon anders, die Frauen oft schlank und hübsch mit den üblichen Flatterkleidchen. Einige ärmliche Männer sehen aus wie auf den Bildern „unzivilisierter“ Amazonas-Stämme. Auch vielen Leute mit hellen Haaren. (…)

Es kommen viele Schiffe und Boote, mit Bananen, Yucca usw.. Die Stadt hat ganze Straßenzüge mit einfachen Holz- oder Steinarkaden aus den 30-er Jahren. Typisch die rötlichen Straßen, auch die Häuser sind mit rotem Staub beschmutzt. Hunderte von lästig knatternden motocicletas. An einer Ecke gibt es abends zu essen, ca. 15 Tische mit Empanadas, irgendeinem Ekelfleisch und einer Art Steak, das ich am letzten Abend probiere. (…) Die Atmosphäre ist locker, und das Wetter bessert sich mit jedem Tag.

Zwei Nächte schlafen wir auf der Cleiton, arreglieren unsere Moskitonetze, und gewöhnen uns an die Szenerie. Am hohen Ufer stehen ein halbes Dutzend Schiffe aus Stahl, die ziemlich abgewrackt aussehen, und einige sind es wohl auch. Vielleicht sind die vom Kautschukboom übriggeblieben.

Die wenigen Passagiere und die Besatzung sind nett, eine Familie aus Frauen und einem dicklichen Jungen. (…) Die Immigration macht wider Erwarten [wir überquerten zwei Wochen später die Grenze zu Peru] gar keine Schwierigkeiten, es gibt aber keine Ausreisestempel.

12. Juni. [An dem Tag wurde das Foto oben gemacht.] Denkste! Wir sind immer noch in Riberalta. Gestern um sechs hieß es noch: „ahorita [von ahora: jetzt, in Südamerika wird an viele Wörter das Diminutiv -ita angehängt] vamos“ – etwa: Jetzt geht es los!], aber ahorita ist wie immer eine Interpretationssache. Die Besatzung schickte mich sogar los, um B. zu holen, weil es angeblich eilte, aber dann ist der Kapitän plötzlich doch zu spät, und er behauptet, man müsse eine Strafe zahlen [wenn man jetzt ablege]. Die Begründung für heute ist schierer Aberglaube: Der dia Martes sei ein schlechter Tag zum Reisen, man heirate auch nicht an einem Martes, und se decha las mujeres usw. [man lässt die Frauen in Frieden]. Also können wir vermutlich den letzten Abend in Riberalta noch öfter zelebrieren.

Danach folgt 13. Juni: Wir schwimmen auf dem Rio Madre de Dios.

Nicht an der blauen Donau

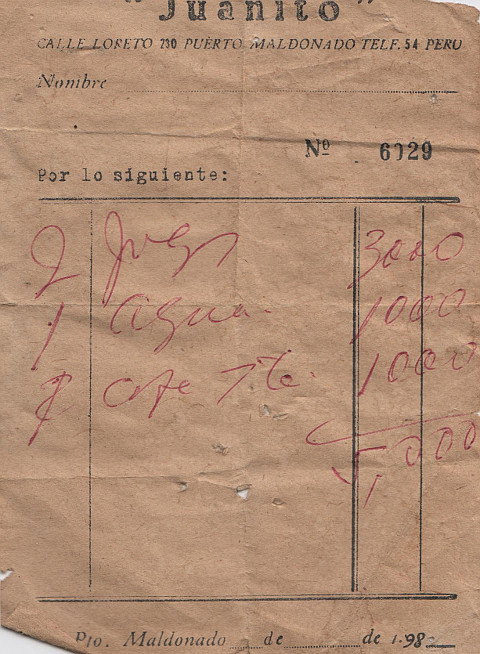

Puerto Maldonado, Peru, früher auch bekannt als Faustinos Ort, am Rio Madre de Dios, fotografiert Ende Juni 1984.

Zu sehen ist der Plaza de Armas, an den ich mich besonders erinnere, weil ich zum ersten Mal einen Platz sah, der von großen Gummibäumen gesäumt wurde. Ich kannte den Ficus elastica bis dahin nur als Zimmerpflanze. Der Platz wurde 2019 umgestaltet.

Ich hatte große Probleme, den Punkt wiederzufinden, von wo aus ich damals fotografiert habe. Das Türmchen in der Mitte des Platzes sieht von jeder der vier Straßenkreuzungen aus gleich aus; ein Hinweis bot mir der Wasserturm, der hinten rechts ein wenig zu erkennen ist und den ich vom Fluss aus schon vorher geknipst hatte, weil er mir nach der wochenlangen strapaziösen Dschungel-Tour durch den Pando wie ein Leuchtfeuer für die Zivilisation vorkam. Ich tippe also auf die Avenida Leon Verlarde Ecke Daniel A. Carrion. Das damalige Restaurant Danubia Azul („Zur blauen Donau“ – sehr passend) war da, wo man jetzt den Neubau sieht.

Die große Brücke, die Puerto Maldonado mit dem östlichen Ufer des Rio Madre de Dios verbindet und heute die längste Brücke Perus, gab es damals noch nicht. Wenn man per Google Maps Street View „darüberfährt“, findet man den Wasserspeicher. Ich vermute, es ist noch derselbe, nur frisch gestrichen. Wenn nicht, müsste ich umdenken.

Wenn ich heute darüber nachdenke und das halb vergilbte Reisetagebuch versuche zu entziffern, merke ich erst, welche großes Abenteuer das damals war. Wir planten auch, uns unter die Goldwäscher zu mischen. Aber das scheiterte daran, dass meine damalige Freundin gesundheitliche Probleme hatte und auch so von Moskitos zerstochen wurde (was noch schlimmer geworden wäre), dass sie keine Lust dazu hatte. (Ich werde aus unbekannten Gründen sehr viel weniger von den Biestern malträtiert als andere.)

Rupununi, revisited again

Rupununi-Savanne, Guyana (fotografiert im Februar 1982). Leider funktioniert meine Pflanzenbestimmungs-App nicht auf einem Monitor…

Cerro Calvario, revisited

Copacabana in Bolivien am Titicacasee. Wikipedia: „Eine faszinierende Aussicht auf die Stadt und auf den See hat man vom nahegelegenen Cerro Calvario, dem 3.966 m hohen Hausberg von Copacabana. Dieser Weg ist auch unter Pilgern beliebt, da er auf 14 Stationen den Leidensweg Jesu bis zur Kreuzigung zeigt.“

Ich war zufällig am Karfreitag 1979 während der Wallfahrt da.

Hier nicht parken, Bürger!

La Paz, Bolivien, Plaza Murillo, vor dem Palacio Quemada bzw. der Kathedrale [ungefähr hier fotografiert, 1984].

Auf einem kleinen Hügel oder: Von Potosi nach Tarabuco

Potosi, Bolivien – man beachte den Fleischtransport per Schubkarre

Aus meinem Reisetagebuch, Mai 1984 – wir waren schon mehr als fünf Monate unterwegs, und in den Einträgen des Tagebuchs finden sich immer mehr spanische Wörter:

[Potosi] Der Abgang wird wieder südamerikanisch. Wir haben zwar boletos, aber im oficina erscheint einfach niemand. Nach einer netten Unterhaltung mit dem Chef einer anderen empresa können wir unsere Rucksäcke da abstellen. Der Chef scheint auch einen anderen Bus organisiert zu haben, der mit einiger Verspätung sogar kommt.

In Betanzos [3327 m, zwischen Potosi und Sucre], wo gerade sonnige, lärmende, staubige und besoffene Sonntagnachtmittagstimmung ist, legen sich die drei Fahrer unter den Bus und erklären eine Stunde später, dass er nicht mehr weiterfahre.

Zum Glück wird gerade ein anderer LKW arregliert, den wir und alle anderen besteigen. Der übliche Kampf um jeden Quadratzentimeter Sitzplatz beginnt. Mit den üblichen Reparaturen und atemberaubenden Serpentinen erreichen wir kurz vor Mitternacht Sucre. Alles dicht, kein Hotel macht auf oder no hay. Bei einer einsamen Oma auf der Plaza können wir noch zwei Sandwiches kaufen.

Aus Verzweiflung nehmen wir ein superteures Hotel für neun Mark pro Person. Am nächsten Tag erfahren wir, dass die Hotelpreise reglementiert sind und handeln deshalb den Besitzer des Avaroa [es gibt eine gleichnamige Straße in Sucre; das Hotel habe ich nicht mehr gefunden] auf 8000 Pesos für zwei runter [ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Preises].

Sucre ist der Ort des guten Marktes, haben wir beschlossen: Es gibt abóndigas und eine reichhaltige Jugo-Auswahl. (…) Wir lustwandeln und futtern reihenweise Salteñas. Das Goethe-Institut ist überraschenderweise geschlossen.

Der Nachmittag ist ruhig; wir sitzen in einem Cafe auf der sehr schönen Plaza und unterhalten uns über den Bauernkrieg, Revolution und die Welt im allgemeinen. (…) … also werden wir uns – gebildet durch die ethnologischen Artikel in der Wochenendausgabe der Los Tiempos – in Riberalta einen angenehmen Urwaldaufenthalt gönnen.

Der Generalstreik scheint den Camionverkehr nach Tarabuco nicht unterbrochen zu haben. Wir werden uns die Maifeierlichkeiten hier ansehen und dann weiterschauen.

1. Mai 1984 in Sucre, der Hauptstadt Boliviens

[Cochabamba, 10 Mai] Zehn Tag im Nachhinein zu beschreiben ist wirklich zu viel. Zu Sucre fällt mir doch noch viel ein, obwohl wir wegen der feinen, reichen und dekadenten Atmosphäre nicht das allerbeste Gefühl haben.

Der 1. Mai wird doch recht farbenfroh und kämpferisch. Beim genauen Hinsehen wird aber klar, dass es damit nicht weit her ist. Gerade in Sucre ist es wohl eine Mischung aus Traditionsbewusstein und Neugier, die die Leute auf die Straße bringt. Die Opas stehen da mit ihren stolz erhobenen Gewerkschaftsfahnen und die Redner brüllen, am meisten die Lehrer und Studenten.

Wir gehen auf den Markt, der einzige Platz, wo „normale“ Leute sind. (…) Wir kriegen an der Plaza sogar Buttercremetorte. Von Sucre wird die Plaza mit ihren Cafés und Eisspezialitäten am meisten in Erinnerung bleiben, dazu das Kino. Andere Ausländer treffen wir wieder nicht.

Wir fahren nach Tarabuco [vgl. Nimm besser den Bus (07.07.2018, Behelmt (22.07.2012, Behelmt, revisited (02.05.2019, Burks unter Indianern (25.08.2012). Der Bus wartet einen halben Tag, bis er endlich brechend voll ist. Seltsamerweise ist die Eisenbahnstrecke stillgelegt.

Der Hinterhof unserer Pension in Tarabuco – ich wasche Wäsche. Warum da so viele Knochen waren und was man mit denen machen kann, weiß ich nicht.

In Tarabuco finden wir ein schönes und billiges Alojamiento mit einer knittrigen Oma, die sich wohl darüber ärgert, dass wir nicht ihre Suppe, sondern auf der Straße essen. Ihr comida ist ein wenig poor, außer der Suppe gibt es nur Nudeln, morgens keine Eier. Alles wartet auf den Sonntag, wenn die campesinos kommen.

An einem der Tage latschen wir in Richtung Sucre, aber B. kann wegen ihrer Füße nicht weiter. Zufällig kommen der Padre und seine Schwester mit einem Auto vorbei, und wir fahren nochmal zum Pass zurück, um die Aussicht zu genießen. Der Padre rät uns ab, von Presto aus zu versuchen weiterzukommen. Er habe zwölf Jahre da gewohnt, der camino casi no hay.

Man kann sich den ganzen Tag auf der Plaza aufhalten. Es herrscht ziemlich reger LKW-Verkehr, zum Beispiel nach Zudáñez und [unleserlich], sogar zwei riesige Trucks zur argentinischen Grenze tauchen auf. Ich lasse mir für 8000 Pesos von einem Dorfschuster Sandalen „spezial“ (gemacht aus Autoreifen) anfertigen.

Die Gegend strotzt vor Landwirtschaft, sanfte Hügel und viel Getreide. Abends kommen die campesinos von den Feldern und treiben Kühe, Schweine und Schafe durch das Dorf. Die Leute und vor allem die Kinder sind nicht scheu und trotz der Gringos, die an den Sonntagen zum Markt kommen, sehr neugierig. Am Samstag abends sitzen schon recht viele auf dem Bürgersteig, in zwei Reihen, und gucken sich gegenseitig an. Ein paar Mädchen verkaufen, mit viel Lärm und Propaganda, Kartoffelklößchen und heißen Wasser mit Crema (Eischnee).

Sonntag morgens ist schon alles voll. Es gibt jede Menge landwirtschaftlicher Produkte, comida und überhaupt alles. Der Markt ist überfüllt mit behelmten Männern, Frauen mit Kappen und Nackenschutz und einem Stoff“pickel“. Andere tragen eine Art dreieckigen Hut. Rot dominiert, auch auch Schwarz. Einige tragen Blau. Die Männer haben zum großen Teil einen Zopf…(…)

Es herrscht eine fröhliche Atmosphäre, gelassen, auch gegenüber den wenigen [damals!] fotografierenden Touristen. Wir kaufen, was das Zeug hält – eine tolle manta für 26.000 Pesos – der Verkäufer fängt bei 35.000 an und rennt uns das ganze Dorf nach, ein Hutband, eine Tasche….

Ein sehr alter Mann tatscht B. in ihrem schwarzen Hemd und ihren kurzen Haaren [vgl. Foto ganz unten, mit Hut] vorsichtig ab, er will wohl wissen, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Die Marktfrauen, die ihn vermutlich beauftragt haben, das festzustellen, lachen sich halb tot.

Ich sitze auf einem kleinen Hügel am Rand des Dorfes, schaue auf die Felder, die von der untergehenden Sonne bestrahl werden und kann mir vorstellen, hier ein Haus zu bauen. Man könnte ein alojamiento aufmachen, und Sucre ist nicht weit. (…)

Wir finden keinen LKW und entscheiden uns spontan, mit „unserem“ bekannten Busfahrer wieder zurück nach Sucre zu fahren und dann weiter…

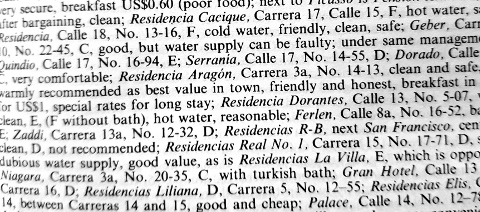

Aragón, Carrera 3, Calle 12c

Gestern fiel mir auf, dass es interessant sein könnte, das Hotel Aragón in Bogota, Kolumbien, wiederzufinden, in dem ich 1982 eine Woche lang war und später nach der Rückkehr von den Llanos im Osten noch einmal. Tatsächlich – es ist an der Straßenecke

Carrera 3 #12C-13. Sogar die Häuser stehen da noch, sind nur renoviert worden.

[Uodate: Das Hotel Aragón hat mir soeben geschrieben: „Muy buena fotografía, muchas gracias por compartirla“.]

Zu der Zeit gab es keine Reiseführer, die diesen Namen verdienten (und natürlich auch kein Internet), mit einer Ausnahme, die aber um so besser und Pflichtlektüre war – das legendäre South America Handbook (vgl. oben, Ausriss mit dem Eintrag über das Aragón in Bogota), ein mehr als 1000-seitiger Wälzer auf extrem dünnem Papier und sehr klein beschrieben. Ich habe hier noch zwei völlig abgegriffene Exemplare stehen. Mitte der achtziger Jahre war ich sehr stolz, dass ein Eintrag von mir aufgenommen worden war, wenn ich mich recht erinnere, über die Gegend um Chipaya in Bolivien: Das bedeutete, dass niemand vorher schon mal da gewesen war, der darüber berichtet hatte.

Aus meinem Reisetagebuch, 08.01.1982:

Was es alles so gibt… Wir sind auf dem Monserrate gewesen [Foto oben, über 3000m hoch, der „Hausberg“ Bogotas], obwohl der Australier in unserem Hotel am Fuß des Berges von vier Männer ausgeraubt worden ist. Überraschenderweise war Feiertag und tausende von Leuten unterwegs. Die Zahnradbahn ist langweilig, nur der Blick auf Bogota interessant, um einen Eindruck zu bekommen, wie groß die Stadt ist. (…)

Auf der Calle 19 zwischen Carrera 7 und Caracas sind viele Trödel-Buchläden, einer verkauft nagelneue deutsche und französische Zeitungen (den „Spiegel“, vier Tage alt, für 100 Pesos) (…)

Ein alter Engländer, der seit neun Jahren in Kolumbien lebt, erzählt und Stories über Stories. Er rät uns dringend, unsere Wertsachen im Hotel zu lassen. da der Besitzer [des Aragón] der „einzig ehrenwerte Mann“ in Kolumbien sei und die Räuber wüssten, dass die Gringos immer alles mitführten. Einige Touristen seien von Ausflügen „ohne alles“ zurückgekommen. Die Oberschicht sei völlig von allen anderen isoliert. Trotz allgemeiner Schulpflicht ginge die Auslese schon bei der Jobsuche los – wer nicht aus der „richtigen“ Familie komme, habe keine Chance. Man sagt, die M-19 sei eine Vereinigung arbeitsloser Akademiker. Die Frau des Hotelbesitzers sei in der Carrera 3a überfallen worden.

Ajiaco ist ein tpypisches und leckeres Gericht aus Bogota, falls es nicht kalt serviert wird, wie uns passiert. Überhaupt sind die Suppen empfehlenswert, auch Kumis-Joghurt, wie alle Milchprodukte…

[Vgl. hier Kolumbien: Bogotá, Kolumbien 1982 27.12.2010, Lieber Bürgerkrieg als Verhandlungen oder: Die größten Kritiker der Elche sind oft selber welche (27.05.2014, Gringa linda (28.12.2013, Querbeet 08.03.2020.]

Rararumi, revisited

Eine Frau der Raramuri, auch bekannt als Tarahumara, in Cuauhtémoc (Chihuahua), Mexiko, fotografiert 1981.

Huelga oder gendersozialökologischklimatisch?

La Paz, Bolivien, während des Generalstreiks 1984. Hier der Blick von unserem Balkon des Hotel Torino auf die Socabaya ganz nah am Palacio Quemada. Der war damals Sitz des Präsidenten Hernán Siles Zuazo. Tag und Nacht demonstrierten damals die Bergarbeiter und Gewerkschaften.

Apropos Streik.

Zwischen Mittwoch, 4. März, und Sonntag, 8. März, wird die DB Regio Bus Nord GmbH durch die Gewerkschaft Ver.di bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Post-Tochterunternehmens Deutsche Post Customer Service (DP CSC) zum ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen war der Standort Fürth. Usw.

Telepolis beschreibt Mobilizing und Organizing: „Den Gewerkschaften kommen die Mitglieder abhanden. Die Alten gehen in Rente oder sterben und bei den jungen Arbeitnehmern kommen nicht viele Mitglieder nach. Klassische Industriebetriebe haben ihre Produktion oft verlagert und geblieben sind die Angestellten, auf die die Industrie-Gewerkschaften bislang nicht oder weniger setzten“.

Das Konzept ist banal, aber offenbar für die Funktionäre der Gewerkschaften nicht selbstverständlich – man will die Mitglieder fragen, was ihre Probleme sind. Ach?!

In der aktuellen Konkret schreibt Stefan Dietl über Nazis am Werk – Im Umgang mit der AfD wirken die Gewerkschaften oft hilflos.

In der aktuellen Z – Zeitschrift für Marxistische Erneuerung ist ein Attikel über die aktuelle Situation in Italien. Darin der bemerkenswerte Satz: „So ist es der Lega trotz ihrer früheren Beteiligung an der von Berlusconi betriebenen Privatisierungs- und Arbeitsmarktpolitik und mithilfe einer geschickten Nutzung der Social Media gelungen, sogar Sympathisanten der Linken sowie kommunistischer Organisationen zu gewinnen, die von der Verteidigung der weißen Arbeiterklasse gegen Globalisierung und die vermeintliche Konkurrenz durch ein migrantisches Subproletariat fasziniert sind.“

Offenbar haben die Gewerkschaften keinen Plan, wie man das Proletariat, das nicht so wählt, wie es sich gehört, wie die Linke es sich so denkt, zurückholt. Die Zahl rechter Betriebsräte habe sich verfünffacht. Man beschimpft sie bequemerweise als Nazis. Das führt bekanntlich nicht allzuweit – vgl. Italien. „Aufklärung“ nützt auch nichts -das ist wieder die Attitude, dass die Funktionäre viel schlauer seien als die „verirrten“ Mitglieder.

Mein Vorschlag: Die Linke muss sich auf den Markenkern besinnen und Lifestyle-Fragen wie „Klima“, „Diversity“ (was immer das heißen mag) uns. den Grünen überlassen. Markenkern heißt a) Lobby für die Arbeiterklasse und b) Klassenkampf, der auch so benannt werden muss.

Bernd Riexinger hat in dem unsäglich langweiligen Video auch zu Recht darauf hingewiesen, dass „Klima“ letzlich auf die Klassenfrage hinführt. Es gibt offenbar, wenn man sich die Diskutierenden anseht, viel zu viele Leute, die sich mit ihren privaten Hobbys beschäftigen und die politisch interessierte kleine Öffentlichkeit damit belästigen. Man müsste denen einfach mal rhetorisch über’s Maul fahren (aber ich würde vermutlich, wenn ich die die Partei „Die Linke“ einträte, sehr schnell wieder hinausgeworfen wegen politisch unkorrekter und nicht erwünschter Statements).

Und dann dieses bürokratische Neusprech-Gestammel: „sozioökologischer Umbruch“ – welcher normale Mensch redet denn so? Die merken das gar nicht mehr. „Sozial-ökologisch“ – das ist doch der letzte Quatsch. Dann schon gleich „gendersozialökologischklimatisch“.

Hermanas

Bauernmädchen auf der Insel Amantani, Titicacasee, Peru.

Vgl. Amantani 29.08.2013, Amantani revisited (05.03.2019, Insel der Sterne (11.12.2019), Colorido 02.11.2019), K’Uyuy (30.07.2018), Vorsicht Kamera! (04.03.2019), Grumpy Girl (22.11.2013).

La Paz, Panoramic View

Die Skyline von La Paz, Bolivien, fotografiert 1984. Ich habe versucht, die Perspektive wiederzufinden – das war gar nicht so einfach. Bei Getty Images gibt es ein Foto, auf dem dieselben markanten Hochhäuser zu sehen sind, es sind einige dazugekommen. Ein ähnliches Foto fand ich auf 123RF. Immerhin habe ich die Garantie, dass es nicht seitenverkehrt ist – das ist beim Einscannen der uralten Dias nicht immer sofort zu erkennen.

Ich vermute, dass ich nördlich der Avenida Litoral gestanden habe und nach Süden fotografierte.