Taraskischer Froschhügel oder: Archäologie des Befindens II

Guanajuato, Mexiko (1979)

Fortsetzung meines Reisetagebuchs, 1979:

… Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt Mexikos und hat zwei Millionen Einwohner. Wir werden vor dem Bahnhof von einem Typen angequatscht, der uns das Hotel Leon an der Plaza Indepediente [vielleicht die Plaza Independencia, oder es ist das heutige Hotel Léon an der Calz Independencia Sur gemeint] empfiehlt. 160 Pesos mit Bad. Abends gehen wir essen. Carne asado [gebratenes Fleisch] ist fürchterlich scharf, dazu schrecklich laute Orgelspieler, aber gutes Bier. Die Stadt ist sehr lebhaft. Wir treffen oder sehen keine anderen Touristen. [Fotos von Guadalajara habe ich 1982 gemacht, etwa von der Kathedrale oder der Universität.]

02.10. Bus über Leon nach Guanajuato. 2000 Meter hoch gelegen. Das Mumien-Museum ist ziemlich schrecklich. Viele Elendsviertel ringsum. Die Universität hat keine Mensa, die Studenten alle sehr jung. In der Stadt viele hübsche, enge, gepflegte Gassen. Keine Obdachlosen auf den Straßen.

Falls hier doch einige der Nachgeborenen mitlesen: Es ist ein ganz anderes Gefühl, Fotos zu machen, wenn man nur über ein begrenztes Kontingent verfügt. In vor-digitalen Zeiten musste man sich schon genau überlegen, was und wie oft man fotografiert. Wenn man am Anfang einer sehr langen Reise – bei mir war es drei Mal mehr als ein halbes Jahr – viel knipst, dann hat man am Ende keine Bilder mehr übrig, obwohl die Motive vielleicht viel besser sind. Dias konnte ich nicht nachkaufen. Wie viele Fotos also plant man im voraus für sechs Monate? Und wie plant man das überhaupt?

In Guanajuato – Taraskisch: „Froschhügel“ – war ich zum ersten Mal in Lateinamerika „angekommen“. Die Stadt ist außerordentlich schön [u.a. Teatro Juárez de Guanajuato – Video, sehr interessant, in Spanisch, Foto des Theaters unten], ich kann mich erinnern, dass ich begeistert drauflos geknipst habe. Ich kann bei einigen Bildern aber nur ahnen, warum ich die Motive wählte: Auf dem Bild, das meinen Reisebegleiter zeit, wie er eine Straße entlanggeht, sitzt im Schatten eine Bettlerin – vielleicht sah ich zum ersten Mal so etwas? Ich hatte damals auch keine Ahnung, was es mit den Purépecha auf sich hat oder wer Nuño Beltrán de Guzmán war. So unvorbereitet wie 1979 bin ich später nie mehr gereist. „Richtig“ reisen muss man lernen.

04.10. Besichtigen Kirche Valenciana – ein Prunkkasten.[Catedral Basílica Colegiata de Ntra. Sra. de Guanajuato – Google Streetview – wenn ich gewusst hätte, dass es vierzig Jahre später noch immer keine guten und frei verfügbaren Fotos vom Inneren der Kirche gibt, hätte ich eines gemacht. Vermutlich habe ich sogar eines, aber ich kann es nicht identifizieren, weil die Bilder vom Interieur irgendwelcher Kirchen oft von sehr schlechter Qualität, weil ohne Bitz gemacht worden sind.]

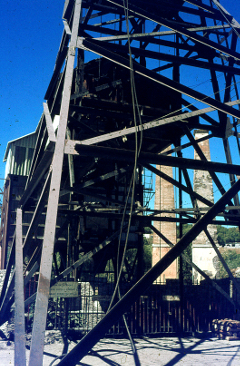

Schwätzen mit Schulkindern, die uns ihre Schulbücher zeigen. Geschichtliche Abrisse scheinen besser als die in der BRD zu sein (Stichwort „Kapitalismus“). Danach schauen wir uns die Mine Valenciana an. Der Förderturm sehr altertümlich, einfahren kann man nicht. Quatschen mit einem herumlungernden Jungen, der zeigt uns die Kristall- und Mineralausstellung, die eigentlich nicht geöffnet ist, und schenkt uns zwei Minerale.

Ein Antiquitätengeschäft verkauft Porzellan von Villeroy und Boch. Ich spiele in dem Laden Klavier (deutsche Marke aus Hamburg). Ziemlich gutes Essen in winziger Kneipe, wo sie das Bier für uns erst beim Nachbarn kaufen müssen. Abends gibt es einen Umzug und Maskerade. Kriegen aber nicht raus, was das Ganze soll. [Vermutlich eine Veranstaltung des Festival Cervantino] Dann Kino. Es läuft Edgar Wallace mit Horst Tappert.

05.10 Um 4.30 Uhr morgens Ankunft in Mexiko Stadt.

El Chepe oder: Archäologie des Befindens

Cuauhtémoc im Norden Mexikos im Bundesstaat Chihuahua. Über meinen zweiten Aufenthalt in Cuauhtémoc 1981 habe ich am 25.05.2013 schon etwas geschrieben.

Wir könnten heute Sean Connery huldigen oder ihm zum Geburtstag gratulieren. Oder über den Landesparteitag der Link*innen lustig machen, wo man – immerhin! – den Kapitalismus*innen an die Kett*innen legen will – nach der Maxime: Immer die selben Leute treffen sich zu Veranstaltungen, um sich dort gegenseitig zu bestätigen und bejubeln, dass sie auf dem richtigen Weg zur Fünfprozenthürde sind und dass es ganz großartig ist, wenn man halb so viele Stimmen wie weiland die KPD bekommt.

Apropos Weg: Ich musste mir gestern wieder die Frage nach der Zahl 42 stellen, dröselte ich doch stundenlang an eingescannten uralten Dias Fotos, rund zweitausend oder mehr an der Zahl, die zu katalogisieren und den Nachgeborenen zu erhalten ich mir zur Aufgabe gemacht habe, trotz deren zum Teil desaströsen, weil im Original verstaubten Zustands. Ich stellte mir vor, jemand schaute die (wie?) in einem halben Jahrhundert an, eingedenk der oral überlieferten Tatsache, dass der besagte Vorfahre damals in Zeiten, bevor es das Internet als Massenmedium gab, in Lateinamerika auf das Abenteuerlichste herumgereist sei. Ist das in irgendeiner Weise relevant?  Oder werden diese Nachfahren verständnislos auf diese Fotos starren und mich für bekloppt erachten, weil ich zum Beispiel 1979 es versäumte, gleich Videos zu drehen – anstatt platt und zweidimensional etwas zu dokumentieren, was für andere ohnehin keinen Sinn ergibt? Ich sage nur: Dias! Wie meinen?

Oder werden diese Nachfahren verständnislos auf diese Fotos starren und mich für bekloppt erachten, weil ich zum Beispiel 1979 es versäumte, gleich Videos zu drehen – anstatt platt und zweidimensional etwas zu dokumentieren, was für andere ohnehin keinen Sinn ergibt? Ich sage nur: Dias! Wie meinen?

Gestern schaute ich Passagen meines ersten Reisetagebuchs (1979/80) an; einige Stellen hatte ich seit dem Notieren nie wieder gelesen. Merkwürdig, was ich damals wichtig fand! Das Geschreibsel klingt irgendwie hilflos und naiv. Es war meine erste Reise außerhalb Europas, und vorher war ich auch nicht viel herumgekommen. Ich plante ursprünglich, ins kalte Wasser zu springen und allein loszuziehen, aber ein Freund wollte unbedingt mit (was ich später bedauerte, weil wir nicht dieselbe Art des Abenteuerns mochten und oft vor der Option standen, getrennt weiterzureisen. Es war wie in der Ehe eine Frage des Abwägens der Vor- und Nachteile.)

Ich versuchte, mir mich selbst vorzustellen: Die paar Wochen in den USA waren exotisch: New York, New Orleans, das Space Center in Houston (leider ist das Foto, was ich im Kontrollraum gemacht hatte, verschollen), Santa Fe. Aber danach wurde es ganz anders: Mexiko?! Eine mir damals noch ziemlich fremde Sprache – was würde mich erwarten? Und danach: Südamerika? In meinem Tagebuch steht am Anfang nur Belangloses. Erst eine Busfahrt entlang des Rio Grande in Richtung El Paso „weckte“ mich auf: Ritten da nicht die Apachen entlang – oder so? Was macht man eigentlich, wenn man reist?

Ich hatte einfach Glück. Oder macht man instinktiv etwas, was zum größtmöglichen Abenteuer führt? Aus meinem Reisetagebuch:

27.9.1979 Fahrt Santa Fe – Albuquerque – El Paso. Western-Kulisse am Rio Grande entlang. In El Paso drei Mal die Grenze [zu Mexiko, kleines Foto] überquert, da uns beim ersten Mal der Grenzer in Mexiko zurückschickt, weil kein Zug mehr fahre. Beim zweiten Mal sagen wir, laut Touristen-Information, dass wir mit dem Bus fahren würden, Er lässt uns durch. Fahrt mit dem ordinario [Lokalbus] durch das nächtliche Ciudad Juarez. Erste Gespräche auf Spanisch. [Ich habe nie Spanisch „ordentlich“ gelernt. Ich hatte Latein und Französisch in der Schule, der Rest war learning by doing.]

Hof von Mennoniten in Cuauhtémoc, im Hintergrund eine ihrer typischen Kutschen. Die orthodoxen Mennoniten benutzen keine Autos.

28.09. Kommen im 1.30 Uhr nachts in Chihuahua an. Suchen ein Hotel, es gibt nur eines mit allem Konfort (damals 250 Pesos pro Nacht). Sind zu müde, um ein anderes zu suchen. Frühstück: Tortillas! Fahren mit dem Bus nach Cuauhtémoc. Der Bus ist gerammelt voll. Cuauhtémoc hat einen komischen Bahnhof. Ein Kerl [ein Mennonite], dem die Getreidesilos gehören, spricht uns an. Nachdem er gehört hat, dass wir aus Alémania federal kommen [und nicht aus der DDR], lädt er uns zu sich ein, Wir verbringen den Nachmittag im Café [Ausblick von dort oberstes Foto], trinken zahllose Cola und spielen Schach. Die Bettler kommen uns bis ins Café hinterher. Viele Schuhputzerjungen. Mennoniten in traditioneller Tracht.

In der Nähe des Bahnhofs von Cuauhtémoc, im Hintergrund Mennoniten-Jungen mit Cowboy-Hut, den alle Männer tragen.

Bei den Mennoniten abends gibt es Bratkartoffeln mit Bouletten. Lange Gespräche. Der Mann behauptet, die Mexikaner enteigneten alle reichen Bauern. Wir kriegen die Adresse seines Sohnes in Belize!

29.09. Frühstück mit anderen Mennoniten. Fresspakete für uns: Brote mit Schinken. Redekop [der Familienname des Mennoniten] organisiert den Fahrkartenverkauf, so dass wir bevorzugt werden.

Bahnstrecke Cuauhtémoc nach El Sufragio – Ferrocarril Chihuahua al Pacífico

Der Zug nach El Sufragio [Sonora] fährt um 10 Uhr. Keine Schranken an den Gleisen, keine Signaltöne. Kaputte Scheiben, Musik und fliegende Händler. Das Gebirge ist abenteuerlich: 89 Tunnels und 40 Brücken. Zwischenstopp an der Barranca del Cobre [„Kupferschlucht“, Foto ganz unten]. Viele ärmliche Dörfer, die Leute hausen zum Teil ins ausrangierten Waggons. Händler verkaufen Papageien, Tacos, Bananen, Tequila.

Heute weiß ich, dass die Zug „El Chepe“ genannt wird und dass ich auf einer der exotischsten und aufregendsten Eisenbahnrouten der Welt war. Wikipedia zu dieser Strecke: „Von der Hafenstadt Topolobampo an der Pazifikküste führt die Strecke über Los Mochis [dort liegt El Sufragio] nach El Fuerte und schlängelt sich dann durch die zerklüfteten Felsen der Sierra Madre Occidental, vorbei an schwindelerregend tiefen Schluchten und bizarren Felsformationen. Über viele Brücken und durch zahlreiche Tunnel wird ein Höhenunterschied von 2400 m bewältigt. Während der mehrere Stunden dauernden Reise durchfährt der Zug verschiedene Landschafts- und Vegetationsformen: die Pazifikküste mit ihrem subtropischen Klima genauso wie kühle Bergregionen und Kakteensteppen.“

Wir kommen abends um 20 Uhr in Sufragio an und haben sofort Anschluss nach Guadalajara. Eine sehr kesse Mexikanerin, die angeblich in Florida als Diätassistentin gearbeitet hat, gibt uns ihre Adresse und die ihrer Freundin in Lima, Peru.

29.09. Um fünf Uhr am Morgen sind es schon 25 Grad [im Zug]. Sonnenaufgang im Gebirge, dazwischen Palmen im Nebel, davor grünes, wucherndes Gestrüpp. Hinter jedem Tunnel ist ein Postkarten-Motiv. Der Zug braucht 22 1/2 Stunden. Wir sind total verdreckt, aber bekommen zum Glück vom Fraß der fliegenden Händler keinen Durchfall.

War das jetzt wichtig zu erfahren? Wichtiger als die aktuellen Nachrichten? Ich bin ein egoistischer Schreiber und mache, was ich will. Zu meinen Fotos fällt mir oft mehr ein und ich muss mehr recherchieren als etwa bei schlechten Nachrichten zur aktuellen Seuche, Gift oder nicht Gift oder zum gegenwärtigen Vorsitzenden des Ausschusses der herrschenden Klasse in den USA.

Kupferschlucht (Barranca del Cobre)

Blue Hole

Aus dem South America Handbook (1984):

Excursion: 13 miles from Belmopan along a bad road is the Blue Hole. This is a natural pool which lies about 100 ft. below the road. It can be reached by steps and swimmmg as possible. 2 miles SW of the Blue Hole are St. Hernan‘s Caves, which are magnificent (they are 1/2 mile off the road from the Blue Hote to Betmopan along a dirt track). A torch is essential; you can walk for more than half a mile underground.

Leider ist das Foto ein wenig unscharf. Fotografiert am 11.11.1982. Ich habe noch einmal überlegt. Es gab einen Widerspruch, den ich hiermit korrigiere: Von Belize City bis nach Dangriga sind wir getrampt, und der freundliche Fahrer, der uns mitnahm, zeigte uns das Blue Hole. Von Dangriga nach Punta Gorda versuchten wir zu trampen, gaben aber am frühen Nachmittag auf, weil gar kein Auto kam, und sind nach Dangriga zurück, weil am nächsten Tag ein Bus fuhr, den wir nahmen.

Caribbean feeling

Aus meinem Reisetagebuch, November 1981:

Belize City ist eine traumhafte Stadt, was koloniale Atmosphäre angeht. „Alle Welt“ trifft sich bei Mom’s Triangle*, dort ist die Informationsbörse. was Richtung Cays oder nach Honduras geht, obwohl da auch die Mode-Rastas rumhängen und alle mit dummen Sprüchen anmachen. Offenbar ist es ein besonderes Ritual, wenn sie einen nach dem Namen fragen: Man habe nicht genug „Energie“, wenn man ihn verrät. Zu Mom’s: Das Haus davor an der Ecke der Swing Bridge ist wohl abgebrannt [1979 war es noch da].

Wir bleiben bei Marin’s Travel Lodge (6 Craig Street, damals knapp 13 Dollar), sicher, absolut sauber, große Zimmer. Nebenan der Chinese Jane’s, sehr gut und extrem zuvorkommen, als wir um Chop Sticks bitten und damit essen.

Dangriga, früher: Stann Creek

Der Fahrer, der uns in Belize City mitgenommen hat, setzt uns an einem privaten Haus ab, das ein Gästezimmer hat. Die Ladies in unserer Pension sind wohl teilweise indischer Herkunft und tragen mindestens zehn Ringe an den Fingern. Überall liegt Literatur der Zeugen Jehovas herum.

(…) Nachts gehen wir in eine Reggae-Bar, wo besoffenen Typen herumhängen und andere nur Wasser trinken. Das Mennoniten-Haus ist in der Front Street. Die Straßen sehen aus wie im Wilden Westen. Viele kreolisch-chinesische Namen an den Geschäften. Die Läden wie aus dem Bilderbuch: der zahnlose chinesische Opa, der hinter einem Tischchen steht und Lose einer Lotterie verkauft (was sehr viel tun), die dicken Mamis, die hüftschwingend zum Einkaufen gehen, eine sogar mit Pudelmütze – bei der Hitze!

Abends Kino. Der Mond geht blutrot auf (Foto), ein Ami-Scheiß über „Abenteuer nach dem 3. Weltkrieg“. Bei Action-Szenen freuen sich die Leute oder wenn irgendjemandem etwas passiert, die meisten werden sich wohl kaum etwas dabei denken.

Seltsamerweise hält der Bus nach Punta Gorda nicht vor dem Bus-Terminal. Er kommt kurz nach elf und ist noch nicht einmal voll, was für Mexiko undenkbar wäre. Die Strecke ist mörderisch. wir fahren über Georgetown Junction und Mango Creek, dann über Big Falls nach Punta Gorda. Sehr viele mit Schilf gedeckte Hütten, meistens Maya, einige Frauen laufen sogar barbusig herum. Zahllose Sekten-Kirchen, wohl nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, missioniert zuerst.

_________________________________________________________

* Es gibt sogar ein Foto der damaligen Inhaberin auf Facebook.

Am Rio Tocuyo

Ja, ich weiß, das Foto ist nichtssagend und uninteressant: Da beugen sich vier Männer über ein offenbar kaputtes Auto. Das eingescannte Dia war voller Staub, vermutlich hatte ich es seit 1998 nicht mehr angesehen. Ich musste es in mühsamer Arbeit restaurieren, was mehrere Stunden gedauert hat. Ich hätte es schlicht gelöscht, aber wollte unbedingt wissen: Wo und warum hast du das damals gemacht?

Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen und wieder ein. Ich hatte die Sierra de Falcón im Norden Venezuelas in Etappen überquert und war in Churuguara südlich der Berge gelandet, einem Ort, der in keinem Reiseführer erwähnt wird, dann weiter nach Santa Cruz de Bucaral.

In der Sierra de Falcón.

Von dort war ich zu den Höhlen im Parque nacional Cueva de la Quebrada del Toro gewandert, ein fürchterlicher Gewaltmarsch in glühender Hitze mit schwerem Rucksack, an den ich mich noch heute schaudernd erinnere – ich hatte mich total überschätzt und hätte draufgehen können, weil das Gebiet nur dünn besiedelt ist. Am Ende des Tages war mir das Glück hold, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, als mich ein Pickup mit drei Arbeitern überholte, die zu einer Elektrizitätsstation in der Nähe der Höhlen wollten. Die nahmen mich mit und am nächsten Tag auch wieder mit zurück.

Auf dem Marsch durch den Parque nacional Cueva de la Quebrada del Toro.

Während meiner Reise nach Venezuela 1998 – ich war allein unterwegs – habe ich kein richtiges Reisetagebuch geführt, sondern nur Notizen gemacht über Dinge und Fakten, die ich für meinen Roman Die Konquistadoren brauchte. Die Höhlen (leider kein Foto) waren „Kür“, hatten mit der Recherche nichts zu tun. Von Churuguara aus musste ich nach Süden in Richtung Barquisimeto. Durch Mundpropaganda erfuhr ich von einem Mann, der mit seinem Auto und einigen anderen Reisenden genau dort hin wollte, und er hatte noch einen Platz frei. Eine Tagesreise lag vor uns.

Ich wollte unbedingt zum Rio Tocuyo, den man auf halben Weg überqueren muss, und dort ein Foto machen. Warum? Um sich einzustimmen, sollte man die Eingangsszene von Aguirre ansehen und anhören, inklusive der magischen Musik von Popol Vuh. „Meine“ Konquistadoren“ mussten von der Sierra de Falcón absteigen und dann den Rio Tocuyo überqueren. Es gibt sogar einen Augenzeugenbericht.

Den 19. Tag des gedachten Monats [Mai 1538] zogen wir von dannen über das Gebürg, lagen im Veld, 5. Meil. Den zwanzigsten Tag durch die Zynoga (1) de Baragatschan [Paraguachoa], ein fast böser Paß von Wasser und Koth einer viertel Mail lang, bis an die Revier [Fluss] Turkino [Tocuyo] genant. Misten die Pferd überschwemmen, die Kästen und Plunder [Ausrüstung] auf einem Floß überführen, ertrunck ein Christ vnd ein Pferd. Funden hie Metalno [Lope Montalvo de Lugo] vnd Stephan Martin mit etlichen Christen zu Fuß und zu Roß. Lagen hie 5 Tag, zogen den 26. Tag von dannen, lagen im Veld…. 27. Tag durch viel böser Paß von Wasser, lagen im Veld, 3 Meil. Den 28. Tag in einem verbrannten Poblo (2). Funden kein Wasser, war fast heiß. Musten Pferd und Leut mit grosem Durst ungetruncken bleiben, 3 Meil. [Am] 29. Tag an ein flissend Wasser. Den lezten Tag des Mayen ward geschickte Stephan Martin mit 40 Christen, desgleichen Salvato Martin mit 25 Bode [?] Proviant, Weg und Indier zu suchen. Den 9. Tag schickte Stephan Martin bis in 27 Stuck Indier vnd etlich Machilzemira (3) andere Sprache vnd Nation, so mit den Cacquencien [Caquetios] ewige Feindschaft haben. Wurden die gedachten Indier mit etlichen Christen wieder zurück an den Tukuyo [Tocuyo] gechickt, dann etlichen Plunder aus Gebrechen Indier, den zu tragen,… gedachten Rivier geblieben waren.(4)

Ich habe das Thema im 1. Kapitel des 2. Teil meines Romans verarbeitet: „Am Rio Tocuyo“.

Auf meine Bitte hin hatte der Fahrer nur ganz kurz auf der Brücke gehalten, damit ich das Foto machen konnte. Es war trotzdem ein ganz unbeschreibliches Gefühl, das ich mit niemandem teilen kann.

_______________________________________________

(1) von Spanisch ciénaga = Sumpf

(2) Spanisch pueblo = Dorf

(3) vermutlich Spanisch maíz semilla = Maiskörner

(4) [Philipp von Hutten an seinen Vater Bernhard von Hutten zu Birkenfeld: Brief aus Coro vom 20. Oktober 1538, aus Eberhard Schmitt und Friedrich Karl von Hutten: Das Gold der Neuen Welt. Die Papiere des Welser-Konquistadors und Generalkapitäns von Venezuela 1534-1541, Hildburghausen 1996.]

In den Spelunken Leticias

Leticia am Amazonas im Süden Kolumbiens. (Die Fotos hatte ich hier schon gepostet, aber nicht die Passage aus meinem Tagebuch.)

Aus meinem Reisetagebuch, etwas erweitert:

Am Eingang der Stadt steht ein Schild: 18.000 Einwohner, temperatura 32o [Grad Celsius]. Viele kleine Läden mit allem, mit dem man handeln kann. Ein paar Schiffchen im Kleinformat. Manchmal sieht man „zivilisierte“ Indianer – die Physiognomie ist hier schon im Durchschnitt anders als im Hochland, rundlicher, die Menschen sind in der Regel kleiner.

Die wenigen Ausländer treffen sich unvermeidlich abends in den nicht sehr Vertrauen erweckenden Spelunken am Fluss mit dazu passendem Publikum. Ein Engländer erzählt uns von einem Überfall in Cali: zwei Polizisten hätten auf ihn eingeschlagen – sie wollen 300 Dollar haben. Sie schleppten ihn in sein Hotel, weil niemand seine Schecks hätte wechseln können, mit Wachtposten vor der Tür. Ein Freund lenkt den Mann mit einer Prostituierten ab, der Engländer kann seinen Konsul anrufen. Der wiederum ist mit dem Polizeichef befreundet. Es wird hin- und her telefoniert, alles ist informell – Südamerika eben. Am nächsten Tag rückt ein Kommando der DAS an, des Departamentos Admistrativo de Seguridad – die „Drogenpolizei“ und sorgt für Ordnung. Mit denen ist normalerweise nicht gut Kirschen essen. Die DAS verhält sich zur normalen Polizei Kolumbiens wie die GSG 9 zu einem Verkehrspolizisten. Der Engländer ist jedenfalls freigekommen, ohne seine Barschaft zu verlieren. Und vermutlich hat der Konsul den Polizeichef dann beim Golf gewinnen lassen oder so ähnlich.

Irgendwann stößt ein völlig betrunkener deutschstämmiger Kolumbianer zu uns, der alle Getränkerechnungen bezahlt.

Am nächsten Morgen gibt es einen Flaggenaufzug mit schräger Militärmusik und einem „Gleichschritt“, bei dem sich jeder Preuße schaudernd abwendet. Auf dem Fussballplatz läuft jemand mit einem DDR-T-Shirt herum, wo auch immer er das aufgetrieben hat. Ein Kolumbianer wird von seinen Landsleuten angemacht, weil er während der Nationalhymne sitzen bleibt.

Tabatinga ist der erste Ort in Brasilien. Die Grenzbeamten möchten gern 600 Dollar pro Person vorgezeigt bekommen, mittellose gringos dürften nicht einreisen. Ich verstehe kein Wort von dem merkwürdigen Portugiesisch, was hier gesprochen wird. Wir haben 1600 Kilometer per Schiff auf dem Amazonas vor uns. Bis Manaus werden wir zehn Tage brauchen.

Chicas de Venezuela, revisitado

Mädchen aus Elorza, Venezuela 1998 [anderes Foto der beiden chicas].

Piratenbucht, revisited

Das bin ich 1982 in Charlotteville an der Man-O-War-Bay auf Tobago (Republic of Trinidad and Tobago, Kleine Antillen). Versprochen: Mehr nichtssagende Fotos hierzu wird es nicht mehr haben.

Wenn man übrigens per images.google.com z. B. nach „Charlotteville“ und „Tobago“ sucht, hat man den Eindruck, dass sich seitdem gar nicht viel geändert hat. Und das ist auch gut so.

Ich habe auch in meinem Reisetagebuch nachgeschaut (Anfang März 1982): Wir haben nichts gemacht außer zu chillen und zu baden. Zu Charlotteville habe ich noch ein paar interessante Details, aber die passen besser zu den Aufnahmen, die ich noch nicht online gestellt habe.

[Weitere Fotos vom diesem paradiesischen Strand, mit und ohne Frau, 04.02.2020, 28.05.2020 und am 31.07.2012.]

Ceviche am Pazifik

Camaná, Peru, am Pazifik (the far side), fotografiert Anfang März 1984. Die Frau im Bikini ist meine damalige Freundin.

[Camaná wurde 2001 durch ein schweres Erdbeben – um die 8,0 auf der Richterskala – und einen darauf folgenden Tsunami schwer getroffen und zerstört.]

Aus meinem Reisetagebuch:

Camaná wird als der Ort des Sonnenbrands und des Badens im Pazifik in die Annalen eingehen. Die Anfahrt nach „La Punta„, dem Badeort, führt durch sehr arme Vororte, umgeben von Reisfeldern. Die typische Bauweise, auch hier im Ort: ein Schilfdach, was mit Mörtel (?) zugedeckt wird, so dass Hausmauer und Dach ohne Übergang abschließen.

Der Badestrand ist mäßig, aber wenn man sich an das eisige Wasser gewöhnt hat, macht es Spaß.

Wir probieren den rohen Fisch – Ceviche [das Nationalgericht in Peru] und essen abends mit Stäbchen im „Hongkong“ – ganz exzellent. (…)

Bemerkenswert war noch ein Frühstück bei einer uralten Oma in einem total verdreckten Loch, einfach unbeschreiblich. Die Oma hat in ihrem Kabäuschen die Jungfrau Maria und nackte Frauen à la Playboy nebeneinander an der Wand hängen, wie es sich gehört…

Der Schuster, pentecostal-Version

Ich muss die geneigten Leserinnen und wohlwollenden Leser um Verständnis bitte, dass ich sie mit unwichtigen Details aus längst vergangener Zeit belästige, aber ich habe mein eigenes Reisetagebuch seit 1984 – soweit ich mich erinnere – nicht mehr gelesen. Für mich ist das spannend und interessant. Foto oben: Der Zug von Aiquile nach Cochabamba in Bolivien – die Reisenden, die sich den Fahrpreis für einen Sitzplatz nicht leisten können, nehmen auf dem Dach Platz.

Aus meinem Reisetagebuch, Mai 1984:

Aiquile ist ein kleines Nest mit einer staubigen Hauptstraße, einer hübschen Plaza und vielen Häusern aus den 30-er Jahren, deren oberes Stockwerk hervorsteht – have seen better days. [Am 22.05.1998 wurde Aiquile durch ein Erdbeben fast komplett zerstört.]

Der Schnaps ist zwar billig, aber schmeckt nicht. Wir gönnen uns productos Dittmann [vgl. Foto unten – ich habe lange gesucht, um herauszufinden, was ich damals meinte] für acht DM Würstchen, Senf und selbstgemachten Kartoffelsalat, was allerdings wieder Durchfall verursacht. Eine freundliche junge Frau schenkt uns nach längerer, vergeblicher Eiersuche – in allen Geschäften gibt es nur ein Ei – ein Kilo Kartoffeln.

Am Bahnhof treffen wir einen unterhaltungsfreudigen Typen aus Cochabamba, der uns zu sich nach Hause einlädt. Am nächsten Morgen – natürlich weckt uns wieder niemand – schaffen wir es noch gerade rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen. Der Zug ist aus Holz, jedenfalls die secunda [Klasse], und es gibt noch reichlich asientos. [Wikipedia: „Des Weiteren war in Aiquile die Endstation der Bahnlinie von Cochabamba über Mizque. Diese Bahnlinie wurde dreimal pro Woche mit einem Ferrobus bedient. Die Reise nach Cochabamba dauerte mit dem Bus jedoch nur etwa halb so lange wie mit dem Ferrobus.“ Der Schienenbus muss also viel später gewesen sein, wir fuhren mit einem Zug aus Personen- und Güterwaggons.]

Das prägende Erlebnis der 12-stündigen Fahrt (250 Kilometer) ist das sterbende Kind neben uns und wie eine dicke Frau, die ständig frisst und ihr armes Kind, was sich verzweifelt mit dicken Backen wehrt, mit Reis mästet.

Der Zug steigt erst und fährt dann in das reiche Cochabamba-Tal. [Ich war zwei Mal in Cochabamba, 1980 und 1984. Der Film „Und dann der Regen“ von Icíar Bollaín spielt in Cochabamba.]

Einige Dörfer an der Strecke liegen recht schön, zum Beispiel Vila Vila [bedeutet „rot rot“ auf Aymara]. Andererseits durchmisst der Zug viele Schluchten und enge Serpentinen, so dass einem die Fahrt recht lang wird.

In Cochabamba gabelt uns unser Pentecostal-Schuster (wie wir morgens schon erfahren haben) wieder auf, und wir latschen durch die halbe Stadt zu seiner Werkstatt, „spartanisch“ eingerichtet – der typisch protestantische südamerikanische Junggeselle.

Der nächste Tag wird als der Tag der kleinen Einkäufe auf der feria in die Annalen eingehen: Eine kleine Waage, diverse kleine Messer, Flöten, Sandalen für B., schöne Postkarten, eine Buttercremespritzpistolenschachtel [ich weiß nicht mehr, wofür die gut war]…

Wir sitzen im Café, essen Schwarzwälder Kirschtorte und lesen in der Zeitung, dass die Lebenserwartung in Bolivien die niedrigste in ganz Amerika sei. Die Presencia ist voll von Putschgerüchten – der Präsident [Hernán Siles Zuazo] verdächtigt die empresas privadas etc..

Der Feria ist so riesig, dass wir uns fast den ganzen Tag dort aufhalten. Eine ganze Straße ist den Gringos [Touristen] gewidmet. Wir finden sogar im Eisentrödel Material für die Reparatur des Ofens (fast umsonst).

Auf der Post das übliche: die Frankiermaschine ist kaputt, estampillas no hay. Das Touristenbüro streikt wieder, oder immer noch, wegen nicht gezahlter Löhne.

11. Mai [1984] Letzter Tag in Cochabamba und wieder bzw. immer noch, jetzt aber verstärkt, beunruhigende Nachrichten und Putschgerüchte in den Zeitungen. Die reaktionäre Los Tiempos spricht sich dafür aus, dass der Präsident die neuen französischen Waffen den fuerzas armadas übergeben solle. Wir lesen auch, dass das Präsidium der deutschen Grünen nur aus Frauen bestehe. Aber das unserem Pentecostal zu erklären, ist nicht möglich, vermutlich auch, weil er gar nicht weiß, was ecológicamente ist. Es gibt aber offenbar seit zwei Jahren eine ökologische Bewegung in Bolivien. [Vielleicht ein Vorläufer der Partido Verde de Bolivia.]

Abends noch ein folkloristisches Konzent in einem Theater – alles Gruppen, die schon Schallplatten gemacht haben. Es gibt eigentlich drei verschiedene Stile: corazon – ein Macho oder mehrere mit Gitarren, dann mehr „indianisch“ mit einer anderen Art zu singen, eher melancholisch, und eine Art Männerchor (dubi dubi), der sich mit Trommelbegleitung originell anhört und ungemein technisch brilliert. Wir gehen um 22 Uhr, aber ich muss noch bis Mitternacht aus Höflichkeit mit unserem Schuster labern.

Cochabamba ist gesichtslos. Wenn wir das Café mit den Apfelstrudeln und der Schwarzwälder Kirschtorte nicht hätten, wüssten wir nicht, was wir noch machen sollten. Museen no hay. Kathedrale cerrado. (…)

Kaum ein Tag ist in Bolivien vergangen, an dem es nicht anstrengend oder interessant war oder an dem es etwas ganz Neues gab. Wir haben auch mit der Reisezeit und den [politischen] Ereignissen Glück gehabt. Ich kann es kaum glauben, dass wir fast die gleiche Zeit noch einmal vor uns haben. [Wir waren mehr als sechs Monate in Peru und Bolivien unterwegs.] (…)

22. Mai. Santa Ana de Alto Beni. Wir sitzen fest. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.

Qurikancha

Coricancha – der goldene Tempel der Inkas – nur die Grundmauern sind noch zu sehen. Mehr auf Wikipedia und auf Incarail: „Coricancha: the history of the most impressive temple in Cusco“. Fotografiert 1984.

Am Solimões also known as Amazonas und noch was zwischendurch [Update]

Der Amazonas, dessen Oberlauf in Brasilien Solimões genannt wird; hier der Anflug auf Leticia im Süden Kolumbiens (ungefähr hier).

Es ist zu spät, um noch etwas Kluges zu schreiben, etwa über das Förmchenweitwerfen zwischen Don Alphonso und Panorama und….

Das ist ja lustig. Ich wollte soeben etwas zu der Dame, die mir bis jetzt nicht wirklich bekannt war, auf Twitter nachsehen. Ich habe – soweit ich mich erinnern kann – noch nie etwas zu ihr gesagt oder geschrieben. Vielleicht blockt sie auch auch nur alle verdächtigen Personen rein prophylaktisch. Jetzt komme ich mir richtig gefährlich vor.

Der Don Alphonso scheint angepisst zu sein, so verbissen schreibt er gegen „Linksextremismus“ an, alsdaselbst er Frau Strobl dorthin eintüten will, unter Anspruchnahme ausgerechnet der üblichen Verfassungsschutzberichte. Da kann man nur zu Popcorn zm Single Malt greifen…

Altera pars antwortet ebenso schmallippig: „Was Panorama getan hat, nennt sich Verdachtsberichterstattung. Diese ist legitim, denn um Missstände aufzudecken, können und dürfen Journalisten nicht abwarten, bis Vorwürfe dienst-, straf- oder zivilrechtlich geklärt sind.“

Ach ja? Disagree, Eure Ehren. Das erinnert mich an den RBB und die Akte Lammel: Erst wird jemand in den Dreck gezogen, immer schon im Konjunktiv, es könnte ja sein usw., und dann, wenn dessen Lebensgrundlage zu bröckeln beginnt, fangen die Rechtfertigungen an, man dürfe das, und zum Schluss, wenn Gerichte nach den harten Fakten fragen, muss man jammernd alles zurücknehmen, wie im Fall Lammel.

Nein, so darf man das nicht, Panorama, obwohl mir das „Opfer“ herzlich egal ist. Der Bundeswehroffizier hat Jehova gesagt irgendetwas geliked, was böse ist. Da kann man nur das Haupt schütteln. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee zu recherchieren, was ich in den frühen 90-er Jahren im Usenet gepostet habe… aber keine Sorge: bei Panorama wissen die garantiert nicht, was das ist.

Ich rieche die deutsche Blockwart- und Denunziantenmentalität und mitnichten investigativen Journalismus. Wer sich Für- und Widerrede antun will: Don Alphonso überführt die Gegenseite der Lüge. Aber wen interessiert’s?

Jetzt sind wir vom Amazonas weit abgekommen. Back to zero. Aus meinem Reisetagebuch, Januar 1982, über den Flug von Bogota nach Leticia:

Die Handgepäckkontrolle im Flughafen von Bogota ist zum Schreien: Der Apparat bwz. Metalldetektor piept ununterbochen, weil sich alle Leute gleichzeitig durch die Sperre drängeln, während ein Sicherheitsmann verzweifelt an den Männern herumfummelt.

Die Maschine fliegt über Cali, das wir aber nicht zu Gesicht bekommen. Die Anden liegen unter einer fast geschlossenen Wolkendecke, die erst beim Erreichen des Amazonas aufreißt.

Die Unruhe unter den Passagieren wächst, der Faszination des riesigen, braunen, bis zum Horizont in großen Schleifen träge, breit und majestätisch sich windenden Flusses können sich nur wenige entziehen. Man sieht kaum Schiffe.

Kurz darauf, fast unerwartet, schon der Flughafen von Leticia. Die Hitze schlägt über einem zusammen, als wäre man gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen. Die Gepäckverteilung altertümlich – alles von Hand, und das bei der Temperatur! Auf dem Flugfeld steht eine alte Maschine mit völlig verbeulter Schnauze, nicht gerade zur Beruhigung der Fluggäste.

Wir marschieren bei brüllender Hitze mit den schweren Rucksäcken eine Viertelstunde bis nach Leticia und freuen uns ums andere Mal über unsere zweckmäßigen Hüte. Ein Hotel zu finden erweist sich als ungemein schwierig, fast alle sind voll. Ein Kolumbianer verweist uns auf Residencial Condominio (…), wo wir unterkommen. Ein ziemlich abgerissener Busche aus Manaus gibt uns eine Cola aus und seine Adresse….

Jetzt lausche ich noch ein paar Minuten Kate Liu, wegen der Nerven und so…

[Update] Die Deutsche Welle meint auch, sich einmischen zu müssen. „Seit einigen Tagen geht es auf Twitter heiß her zwischen „Don Alphonso“ und seinen Unterstützern auf der einen Seite und eher linksgerichteten, feministischen Usern und solchen mit Migrationshintergrund auf der anderen.“ Mehr muss man nicht lesen.

Ruhmreiche Dreizehn oder: Pizarro im Exil

Auch die mehrheitlich katholischen Peruaner hatten einen Fall von Bilder- bzw. Statuenstürmerei. Als ich 1984 in Lima war, stand das Reiterdenkmal für den spanischen Konquistador Francisco Pizarro, erschaffen vom US-amerikanischen Bildhauer Charles Cary Rumsey, noch vor der Kathedrale. Wie ich jetzt recherchiert habe, wurde das Denkmal 2003 an eine weniger exponierte Stelle umgesetzt.

Francisco Pizarro led a brutal and bloody campaign to conquer and subjugate the Inca empire. His expedition reached northern Peru in 1532, and he founded the city of Lima in 1535 which was going to become the capital of the Viceroyalty of Peru in 1541. Later in 1535 he entered the Inca capital of Cusco, thus completing his conquest of the Inca empire. Pizarro was murdered in Lima in 1541 by a fellow Spaniard as a result of political conflict among colonizers–which was a common feature of the Conquest.

Natürlich waren Pizarro und alle anderen Konquistadoren wie etwa der deutsche Nikolaus Federmann im heutigen Sinn Kriegsverbrecher. Aber das waren die Inkas auch. Man kann also schwerlich einen mehr oder weniger moralisch verurteilen. Julius Caesar war auch ein Kriegsverbrecher, wenn man die Schlacht von Alesia nimmt, machte er sich sogar des Völkermords schuldig.

Conservatives saw it appropriate to commemorate the founder of the city and to celebrate the colonial roots of contemporary Peru. They likened the Spanish conquest of Peru to the Roman conquest of Spain and argued that Peru in its essence was Spanish. Progressives viewed the monument as a symbol of colonialism and oppression and argued that Lima should not honor the destroyer of the Inca culture and oppressor and murderer of Peru’s indigenous people. They viewed Peru as a nation rooted in indigenous culture which survived centuries of efforts to eradicate it.

Da haben wir wieder das große Problem aller „Linken“ in Lateinamerika: Einerseits der völlig irrationale Nationalismus („patria libre“) und andererseits die reaktionäre Romantik, sich auf „indianische“ Wurzeln zu berufen, was auch immer das sei (wie der Leuchtende Pfad). Die armen Bauern der Anden sind ungefähr so „indigen“ wie die Niedersachsen „germanisch“ sind. Im Kapitalismus ist so etwas irrelevant.

Ich mag die peruanische Lösung: Der Konquistador wurde vom Sockel geholt und einen Park verbannt, wo man sich Gedanken darüber machen kann oder nicht, was man mit der historischen Figur anfangen will.

Intihuatana oder: Im heiligen Tal

Die Fotos habe ich 1980 und 1984 im peruanischen Pisac gemacht, einer Bergfeste der Inkas, gut 30 Kilometer von Cusco entfernt – im „Heiligen Tal“ der Inkas am Rio Urubamba.

In der Mitte ist der Tempel, dort liegt der Intihuatana, ein mächtiger Felsbrocken, von dem die Inka glaubten, an ihm sei „die Sonne angebunden“. Er diente der astronomischen Beobachtung, wie auch vergleichbare Steine zum Beispiel in Machu Picchu.

Aus meinem Reisetagebuch, Januar 1980:

Pisac [rund 3.000 Meter hoch] ist nur ein kleines Dorf mit schönem Marktplatz und riesigen Bäumen. (…) Der Aufstieg zu den Ruinen bei praller Sonne ist ein „Akt“, obwohl Stufen bis fast nach oben führen. Der Weg führt fast immer dicht am senkrechten Fels entlang, einmal durch einen ca. zehn Meter langen Tunnel, um Felstürme herum, so dass die Aussicht von einem Moment auf den anderen wechselt.

Auf beiden Seiten zahlreiche und immer noch genutzte Terrassen, wohl noch aus der Inka-Zeit. Der ganze, ziemlich große Berggrat ist voller Ruinen, mehrere Wachtürme, eine ganze Stadt rund um den Hang, mehrere restaurierte Hütten mit Strohdächern, oben das Sonnenheiligtum mit dem berühmten Stein. Man kommt sich vor, wenn man herumläuft, als würde im nächsten Moment ein Inka um die Ecke kommen. Ringsum steile Felsen, die auch fast ganz mit Mauern bebaut worden sind. Verschiedene (?) Baustile nebeneinander, im Zentrum ein schwarzer, behauener Felsen, der ganz ummauert ist.

Ich bin sehr beeindruckt. Die Ruinen sind schöner als alle, die wir bisher gesehen haben – Felsquader wie in Sacsayhuaman. Kaum Touristen, nur ein paar Argentinier, die sich mit eine Frau anquälen, die einen Sonnenstich hat. Wir fahren mit einem LKW zurück [nach Cusco].

Aus meinem Reisetagebuch, Juli 1984

Pisac ist trotz des touristischen Einflusses klein geblieben. Jedes zweite Haus hat eine kleine Werkstatt, in der kleine Steine bemalt werden oder Schmuck hergestellt wird. Wir kommen in der Hospedaje Roma unter, einer üblen Absteige, deren einziger Vorzug aus einem Balkon besteht, von dem aus man das Treiben auf der Straßenkreuzung beobachten kann [Foto unten], wo die Wagen in alle Richtungen abfahren. [Das gibt es nicht mehr, aber ich habe die Perspektive mit Google Street View wiedergefunden: Links das Restaurant mit dem Balkon war es, wir haben da oben gestanden.]

Abends sind wir die einzigen Gringos in Pisac, auch morgens, bis die ersten Collectivos [Sammeltaxis] ankommen. Die Szenerie ist von Landwirtschaft geprägt, umrahmt von Bergen, die so ähnlich aussehen wie in Amantani, unten der Rio Urubamba, der wegen der Trockenzeit recht friedlich ist.

Wir brechen früh auf, allerdings auch zwangsweise, weil die Doña der Herberge nach Cusco fahren will – und das schon um sieben Uhr früh. Später sind wir froh darüber. Der Markt, vorwiegend Gemüse, ist täglich, das touristische Zeug kann man fast alles vergessen.

Ich erinnere mich [ich habe das ein paar Tage später aufgeschrieben] an einen riesigen Baum, der mit seinen Parasiten wie eine Trauerweide aussieht, an die zum Teil restaurierte koloniale Kirche, die fast immer geschlossenen Cafés für Touristen, die engen Gassen, die alle rau gepflastert sind, und das Denkmal für einen Kaziken Pisacs, der wegen seiner führenden Rolle beim Aufstand Tupac Amarus 1780 getötet wurde. [Ich habe kein Foto gefunden, vielleicht das auf tripadvisor.com?]

Der Aufstieg zu den Ruinen geht recht mühelos. Pisac besteht aus vielen Teilen, die kein geschlossenes Ganzes bilden, die aber teilweise von einer Mauer umgrenzt werden und sich theoretisch ergänzen. Stelen, an den unmöglichsten Stellen, runde Wachtürmchen, die einen guten Blick auf die Täler ermöglichen, in größerer Höhe Gruppen von Wohnhäusern. wie Reihenhäuser am Hang, eng übereinander gebaut.

Auf halber Höhe des Hangs erhebt sich die alte Stadt Pisac, symmetrisch, harmonisch, aber klein. Die mit Wellblech gedeckten Hütten der Parkwächter verstecken sich schamvoll hinter hohen Büschen.

Noch höher auf dem Grat des Tempelbezirks unterschiedliche Formen der Steinbearbeitung und -stile nebeneinander: Große Quader wie in Cusco und Sacsayhuaman als Basis, perfekt behauene kleinere Steine

für’s Mauerwerk, in Rundungen der natürlichen Form der Felsen folgend, bröckeliges Stückwerk offenbar für die weniger wichtigen Bauten, der schwarze Fels von einer Art Turm umgeben.

Der Weg führt von einer Seite des Grates zur anderen, und immer wieder gibt kleine Abzweigungen un kleinen Häuschen, die wie Nester am Hang kleben. Wir entdecken eine perfekt der Körperform angepasste steinerne Bank, die aus einem einzigen Stück Felsen gehauen worden ist. (…)

Den ganzen Morgen sind wir allein in den Ruinen. Gegen Mittag taucht eine Horde gutbeschuhter Schweizer auf, vor denen wir nach unten fliehen.

Oldtimer

Fotografiert im Dezember 1979 in Lima, Peru. Ich weiß aber nicht, welche Automarke das ist.

San Lorenzo, revisited

Vor vier Jahren schrieb ich: Wir waren mit Schmugglern vom kolumbianischen Tumaco nach San Lorenzo (San Lorenzo (Youtube) in Ecuador gereist. (Vgl. Am Rio Mira, Januar 2015). Damals war San Lorenzo ein verschlafenes und schwülwarmes Tropennest. Unfassbar, dass es dort Google Street View gibt! Ich habe ein wenig herumgezoomt, aber noch nicht einmal den Bahnhof wiedergefunden bzw. die Schienen für den merkwürdigen Schienenbus.

Manchmal begegnet man auf Reisen Menschen, die unsympathisch sind, aber dennoch interessant. In San Lorenzo habe ich jemanden getroffen, der schon lange tot ist und den ich nie im Leben an einem solchen Ort vermutet hätte. Aus meinem Reisetagebuch, November 1979:

Wir übernachten in der Residencial San Lorenzo (Foto oben). Dusche und ziemlich gutes Bad, allerdings im Freien unter Wellblech. San Lorenzo ist fast wie Tumaco, Karibik-Style. Die Leute sind sehr freundlich.

Morgens um sechs fürchterlicher Radiolärm. Wir laufen durchs Dorf und kaufen Brot, Käse, jugos und atun. Wir werden auf der Straße von einem Deutschen angesprochen, der uns zum Frühstück einlädt [oberes Foto links, der Mann rechts ist mein Reisebegleiter H,]. Er ist Jude, seit 1936 hier [in Ecuador], 32 seiner Familienmitglieder seien umgebracht worden. Ein Bild von Golda Meir hängt an der Wand. Er sagt, er sei wohlhabend, im gehöre das Sägewerk (Foto unten), er habe Beziehungen zu den „Bonzen“ in Ecuador. Sein Sohn sei Offizier in der chilenischen Marine. Er stammt aus Stolp in Pommern und erzählt jede Menge Familiengeschichten. Hat humanistische Bildung genossen und sein Abitur auf dem Arndt-Gymnasium in Berlin-Dahlem gemacht und kennt sich in Berlin aus. Er sei 64 Jahre alt und habe die Funklizenz 0006 von Ecuador.

Frühstück mit Kamillentee und Honigbrot. Lang und breit erzählt er Geschichten von Prostituierten in Berlin, ekelhaft. Er will demnächst nach Guayaquil umziehen. Er gibt uns ein Empfehlungsschreiben für den chefe de la estación de ferrocarril [Bahnhofsvorsteher]. Will uns unbedingt Nutten für die Nacht besorgen und lässt sich auch nicht davon abbringen, als wir ablehnen. Die Damen kommen aber zum Glück nicht.

Anthropomorph

Fotografiert in meiner Unterkunft in Chivay im Colca-Tal, Peru (März 1984).

Für mich ist so etwas rätselhaft. Wieso fällt mir jetzt anthropomorph ein? Oder besser: Magie? Ein (für mich lächerliches) Objekt, das durch seine – durch einen Gruppenkonsens a priori zugeschriebenen Eigenschaften – „Gesellschaft“ konstituiert und erfahrbar macht? Das Gegenteil von Protestantismus eben?

Die spinnen, die Katholiken….

Schlangenhaut

Fotografiert auf einem Markt in Villavicencio in den Llanos im Osten Kolumbiens, Mitte Januar 1982.

Ambulantes Comida

Fotografiert in Quito, Ecuador, November 1979, vermutlich ungefähr hier am Bulevard 24 de Mayo. Damals standen dort fliegende Händler und verkauften warme Mahlzeiten.

Ich habe lange gesucht, um die Herberge wiederzufinden, in der ich damals war und die mir aufgrund der Atmosphäre gut gefallen hatte.

Damals hieß sie Gran Casino, heute heisst sie Hostel Rebel an der Gacía Moreno, fast an der Ecke Ambato. Quito fand ich aussergewöhnlich interessant, aber mit den Details will ich die Leserschaft nicht langweilen, sonst beschwert sich wieder jemand.

Das Gran Casino war ein Treffpunkt und Geheimtipp für echte Globetrotter, wo man auch Leute traf, die Informationen weitergaben. Für die Nachgeborenen: Es gab kein Internet, keine richtigen Reiseführer für Rucksacktouristen ausser dem Velbinger, der aber nicht wirklich hilfreich war. Man musste in Kontakt kommen mit Leuten, und dafür war dieses „Hotel“ gut, und ebenso die Spelunke darin, wo man sich abends traf.

Source: South Amerika Handbook, Ende der 70-er

Dorfstrasse und eine Hochzeit

Ein Nachtrag zu Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Mehr Fotos im April 2011: „Valle de Colca“.

Aus meinem Reisetagebuch, 24. März 1894, Juliaca:

Mit der Fahrt nach Cabanaconde fing die Reise erst richtig an, obwohl wir schon rund einen Monat unterwegs sind, nicht vom Gefühl her, sondern von der Intensität der Eindrücke. Wenn es nicht regnen würde, wäre alles vielleicht schöner und angenehmer, aber die Stimmung ist irgendwie authentischer.

Unser Hotelzimmer [in Juliaca], in einem ehemals großzügigen und vornehmen Hotel am Hauptplatz, jetzt total abgewrackt und baufällig. Die Wasserleitungen laufen außen an den Fluren entlang, die Waschbecken sind undicht, eine Glühbirne an der Decke beleuchtet unsere Wäscheleine und die Strümpfe daran, ein Schrank, dessen eine Tür abgebrochen ist und außen vorlehnt, die beiden Fensterflügel zur Plaza sind mit Latten von innen vernagelt – wohl weil der Balkon nicht sicher ist, feuchte Fußbodenbretter, überall ist der Putz heruntergefallen, und wir meditieren darüber, wie man mit den einfachsten Mitteln oder sogar nur mit gutem Willen vieles reparieren könnte.

Von Arequipa aus geht die Fahrt erst Richtung Küste durch endlose Steinwüsten. Wieder rollen von links die grauen Wanderdünen Richtung Straße, die ihr vorläufiges Ende bedeutet. Irgendwann biegt die Route nach Norden ab. Einige Bewässerungskanäle sorgen für ein bisschen Vegetation. Was könnten die Leute alles mit der Nutzung von Sonnenenergie anfangen!

Die Schotterstraße führt durch Sandwüste, wir bleiben einmal im Sand stecken. Ein irrer Gegensatz: Wenig später schraubt sich die Straße in endlosen Serpentinen bis in eine so hohe Zone hinauf, dass der Nebel alles bedeckt.

Wir passieren Huambo [3332 m], wo zum ersten Mal ein „Andendorf“ auftaucht. Die Leute starren uns an, schrecklich ärmlich, die Frauen in Tracht, aber der Eindruck ist noch wie im Zoo – so ein Widerspruch zu Arequipa.

Spät in der Nacht kommen wir nach einer haarsträubenden Fahrt an Abgründen entlang in strömendem Regen an. Der Nebel ist so dicht, dass man die andere Seite der Plaza [von Cabanaconde] nicht erkennen kann. Taschenlampen irren durch die Gegend. Das Wasser rauscht in Bächen überall entlang.

Es gibt nur ein alojamiento, mit Schlafsaal, das als die Unterkunft mit dem fürchterlichsten Klo in die Reiseannalen eingehen wird. In einem höhlenartigen „Restaurant“ gibt es noch ein cena, und wir kommen nicht darum herum, noch eine drittes „Abendessen“ für den Hotelchico [Der Junge, der in der Nacht der „Manager“ war] auszugeben. Der chico ist total nervig, folgt uns auf Schritt und Tritt und will mehr Geld. Wir trinken im Dunkeln auf der Plaza noch einen Kakao im Stehen und quatschen mit den Frauen dort.

Zum Klo muss man zehn Meter durch einen total verschlammten Hof. Das baño besteht aus eine windschiefen Hütte, überall steht Gerümpel herum, der Fußboden ein Matsch, das Klo nur ein runder Hohlstein mit einem hölzernen Deckel, natürlich total vollgeschissen. Keiner von uns beiden schafft es in den drei Tagen, sich richtig zu erleichtern. Das „Hotel“ besteht aus mehreren Lehmziegelhütten, teilweise mit Wellblech oder Stroh gedeckt, wie die meisten Häuser des Ortes. Die Leute kochen im Hof, mitten im Müll, in einem rußigen Top, daneben liegt ein blutiges Schaffell. Im ganzen Ort gibt es kein elektrisches Licht.

Trotz der Unannehmlichkeiten merkt man, dass Cabanaconde für viele Dörfer in der Sierra repräsentativ ist, für die traurigen, resignative Stimmung. Nur einige Frauen verändern das Bild zum Positiven. Die meisten tragen Tracht: Sandalen, lange Röcke, einige dunkelblau mit bestickten Säumen, ein Hemd, darüber eine reich verzierte Weste, ein Wickeltuch um die Hüfte, was seitwärts herunterhängt, und eine Decke zum Umhängen, zwei oder mehr Zöpfe und einen bestickten Hut.

Einige Frauen sehen recht selbstbewusst aus, und fotografieren geht leider nicht. Die Männer sind kaum zu sehen, aber einige Betrunkene bevölkern tagsüber die Plaza. Ab und zu treiben Bauern ihre Schafe und Ziegen durch den Ort. Ihre Kleidung besteht oft nur aus Fetzen.

Frühstück: Eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Am ersten Morgen wachen wir auf und sehen einen riesigen schneebedeckten Sechstausender [den Hualca Hualca] – ein atemberaubender Anblick. Die Dorfstraßen sind so eng, dass bis auf eine [vgl. Foto ganz oben] kein Auto durchkäme, in der Mitte ein Ablauf, ansonsten mit dicken Steinen teilweise „gepflastert“. Von oberhalb des Ortes kann man sehen, dass in einigen Teilen viele Häuser verlassen sind.

Am Nachmittag geraten wir in eine Hochzeit: Man winkt uns hinein. Ungefähr ein Dutzend Leute in Tracht, behängt mit Früchten, vor allem Zwiebeln, und geschmückten Hüten und eine stark angetrunkene Kapelle, die entsprechende Weisen vorträgt. Wir werden zu Schnaps genötigt. Die Braut, auch schon sehr angeheitert, will sich halb im Ernst mit mir verloben, aber die Vortänzerin [hinten rechts auf dem Foto] hat alles im Griff.

Der Bräutigam bringt kaum ein Wort heraus. Einer der Männer fällt in den Schlamm und steht nicht mehr auf. Eine uralte Frau mit weißen Haaren, sehr würdevoll, begrüßt uns sitzend auf Quechua. Sie spricht kein Spanisch.

Endlich bewegt sich die ganze Gesellschaft durch das Dorf zum Haus des Bräutigams, wo wir zu Suppe – mit einigen Kohlblättern – sowie Schnaps und Chicha aufgefordert werden. Wir unterhalten uns vor allem mit einem älteren Izquierdista, der alle Alemanes über den grünen Klee lobt und auf die Amis schimpft.

Männer und Frauen sitzen getrennt. Auf einem Teller liegt Geld, und jeder Betrag [der spendenden Gäste] wird mit Namensnennung auf einem Zettel vermerkt, speziell unsere deutsche Mark wird gesondert diskutiert. [Anmerkung: Ich war in einem Dilemma – die Maximalspende der Gäste war umgerechnet eine Mark wert; hätte ich weniger gegeben, hätten sie von mir gedacht, dass ich als reicher Gringo ein Geizhals wäre. Hätte ich aber wesentlich mehr gegeben, hätte das den Leuten ihre Armut demonstriert und wäre auch beleidigend gewesen. Ich hab dem Brautpaar also eine Mark und erklärte ihnen, wieviel diese umgerechnet in peranischen Soles wert war. Manche der Gäste konnten nur ein paar Zwiebeln oder einen Kohlkopf schenken.

Was nicht in meinem Tagebuch steht, was ich aber nie vergessen werde: Die größte Sensation war, als ein sehr alter Mann den Raum betrat und, da kein Platz frei war, ich aufstand und ihm sagte, ich sei jung und er solle sich bitte auf meinen Platz setzen. So etwas erwarteten sie offenbar übehaupt nicht. Der Mann tat es und murmelte ständig vor sich hin, was ich für ein „komischer“ Gringo sei – für einen Bauern aufzustehen. Die Männer wollten umgehend eine Kommission zusammenstellen, die uns in die grandiose Schlucht [Colca-Canyon – der dritttiefste Caynon der Welt] führen sollte, damit noch mehr Touristen kämen. Wir waren wohl die ersten. Zum Glück waren alle so betrunken, dass es sie diesen Plan wieder vergaßen – sie wären wohl alle in die Schlucht gestürzt. Der Mirador de Achachihua, den man heute dort sehen kann, könnte ein Resultat dieses Plans sein, den irgendwann irgendjemand umgesetzt hat.]

Wir schaffen uns kaum, uns zu verabschieden: Der Bräutigam, nur noch flüsternd, ist so gerührt, dass er in Tränen ausbricht und uns ständig umarmt. Um sechs Uhr verlassen wir die Feierlichkeiten, nur um festzustellen, dass die Señora unserer Unterkunft doch nichts gekocht hat. Unregelmäßig wird abends auf der Plaza Essen verkauft, fast nur Kohlenhydrate. Wir haben Glück.

Ab drei Uhr Nachmittags regnet es jeden Tag, und später wird der Nebel undurchdringlich dicht. Wir gehen zwischen sieben und acht ins „Bett“, weil man ohnehin nichts unternehmen kann.