All involved oder: Wir freuen uns auf empfindsame Lektüre

Die Lage in Afrika (Symbolbild)

Interessiert sich jemand für den Sudan?

Die Washington Post klärt auf: „While it may ripple across borders, the chaos in Sudan also is fueled, in part, by outside players. The interim regime dominated by Burhan and Hemedti has been propped up by billions of dollars in Emirati and Saudi financing. Egypt has stepped up its support of Burhan’s forces, while Russia, and in particular the influential Wagner Group mercenaries, has developed apparent ties and contacts with Hemedti’s forces. Sudanese fighters, particularly from Darfur, have ended up on the front lines of both the Saudi- and Emirati-led war effort in Yemen, as well as the conflict in Libya, where a thicket of regional powers, including the UAE, Qatar, Libya and Russia, were all involved.“

Das Land taucht hier ganz schön oft auf. Vor zehn Jahren schrieb ich, jung und naiv, wie ich damals war: „Die Neger da unten vor unserer Haustür“. Damit bin ich endgültig aus dem Kreis der seriösen Texter ausgeschieden. (Man muss leider dunkle Quellen zitieren, um die Paywall zu umgehen.) Wir freuen uns auf empfindsame Lektüre.

Der nächste Krieg, der Flüchtlinge produziert. Wir schaffen das.

Unter Rechtsruckenden

So wie ich es verstehe, zeiht der „Tagesspiegel“ Trump und Netanjahu des Antisemitismus.

„Um die politische Stimmung der [bitte selbst Ausfüllen] Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in einem Wort zusammenzufassen, reicht der einfache Begriff „Rechtsruck“ aus.“

Das ist ja mal eine profunde Analyse, Hauptstadt-Qualitätsmedien! Auch wenn uns hier Journalisten-Wokistan entgegenquillt: Ich muss das Geheule zum Anlass nehmen, eine meiner Arbeitshypothesen über die Weltläufte zu revidieren.

Bekanntlich buckeln die Mittelklassen im Kapitalismus nach oben und treten nach unten. Zu ihren vermeintlichen Überlebenstaktiken im Klassenkampf gehört, denen da unten Vorschriften über das Verhalten („Erziehung“, Sprache, „Benehmen“) zu machen. Man hofft irrig, das würde denen da oben gefallen (das klassische Motiv beim religiösen Opfer: Man gibt etwas ab und hofft, das würden die höheren Wesen goutieren besänftigen). So eine Attitude wirkt auch „nach Innen“ reglemenetierend. Dahinter steht ebenfalls ein Hoffen: Ich halte mich an Regeln, und das werden die da oben, die das gar nicht nötig haben, auch tun (vgl. Die Bösen sind die anderen.)

Bisher dachte ich, dass Wokistan, also sich primär um „Klima“, Rassismus und Gendersterchen zu bemühen, das Kapitalismus und die Systemfrage aber tunlichst nicht zu erwähnen, ein Produkt des mitteleuropäischen Protestantismus sei, zumal die Mittelklassen der USA, von denen die trübe weltanschauliche Brühe herüberschwappt, noch protestantischer sind als in Europa. Jetzt musste ich lernen, dass es in Israel genau so ist. Und dort ist Protestantismus weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart zu finden.

Will man in deutschen Qualitätsmedien auf Israel eindreschen, zitiert man entweder die Haaretz, die in Israel so populär ist wie hierzulande die Jungle World, oder sucht sich Juden, von denen man weiß, dass sie genau das von sich geben, was erwartet wird. Von Zimmermann und Stein weiß man, dass sie schon immer gegen Netanjahu waren – die Autoren liefern also zuverlässig, was man in Deutschland hören will, auch abseits der Qualitätsmedien. Moshe Zuckermann behauptet eine „massive Faschisierung und Klerikalisierung eines Großteils der israelischen Gesellschaft.“ Faschismus! In Israel!

Im „Tagesspiegel“ lesen wir: Rechts bedeutet in Israel nicht unbedingt eine konservative oder neo-liberale Wirtschafts- und Sozialpolitik; auch geht es nicht nur darum, ein betont nationalistisches Programm zu fördern, sondern meist bedeutet es ein ethnozentrisches Verständnis von Staatsbürgerschaft. (Moshe Zimmermann und Shimon Stein.)

„Rechts“ wäre vermutlich, folgte man dieser These, wenn jemand forderte, Israel solle ein Staat der Juden sein, nicht aber für Araber oder Sudanesen.

Was bei jüdischen Autoren, die in deutschen Mainstream-Medien veröffentlichen, immer zuverlässig wie ein Echo folgt, ist der Textbaustein: „beanspruchen für Israel die besetzten Palästinensergebiete“.

Welche Gebiete sind noch mal „besetzt“? Zum Erinnern: der Staat „Palästina“ wurde am 15. November 1988 in Algier von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) als Staat der Palästinenser ausgerufen. Dann ist ja alles gut. Und dieser „Staat“ beansprucht laut Wikipedia „das von Israel seit 1967 besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, mit Ostjerusalem als Hauptstadt des Staatsgebiets.“

Was war 1967? Der Sechstagekrieg. Warum nur sechs Tage? „Nach nur sechs Tagen hatten die Israelis die feindlichen Linien durchbrochen und waren kurz davor, in Kairo, Amman und Damaskus einzumarschieren.“ Ach? Man möchte also das Ergebnis diese Krieges – Israel gegen alle Nachbarn – rückgängig machen? Die Israelis wären schon blöd, wenn sie sich darauf einließen.

Bereits am 11. Juni 1967 wurde der letzte Waffenstillstand unterzeichnet. Daraufhin fand im August 1967 in der sudanesischen Hauptstadt Khartum eine Gipfelkonferenz aller arabischen Staaten statt, die mit der Khartum-Resolution ihre weitere Politik auf drei klare „Nein“ festlegten:

„Kein Frieden mit Israel, keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels.“

Tja Araber, wenn man ein großen Maul hat, aber nichts dahinter, dann muss man mit den Folgen leben. Man kann nicht jemandem etwas „zurückgeben“, was dieser nur nach eigener Ansicht besessen hat.

Jetzt, liebes Publikum, fragt mal eure Peer Group, was 1967 im Nahen Osten geschah und welche Folgen das hatte. Die Befragten dürfen aber nicht googeln, sondern müssen spontan antworten.

Nein, der Artikel ist noch nicht zu seinem wohlverdienten Ende gekommen. Ich habe die israelische „Linke“ im Verdacht, dass sie, wie auch die deutsche „Linke“, völkisch denkt, also rechts, weil sie die so genannten „Palästinenser“ für ein „Volk“ hält (Echo: Kurden, Basken, Schotten, Ukrainer, Waliser – und nie an den Klassenkampf denken oder daran, dass der Proletarier kein „Vaterland“ hat). Das ist zumindest strittig.

Ich bin mir sicher, dass die Israelis sich für die Ökonomie interessieren, für die Preise, für Sicherheit vor den Terrorangriffen der Hamas und auf den Straßen. (Wenn israelische Frauen von illegalen Einwanderern vergewaltigt werden, dann reden deutsche Zeitungen lieber über den „Rassismus“ in Israel.) Die israelische „Linke“ hat dazu genau so wenig zu sagen wie die deutsche „Linke“. Und Sympathie für einen „Palästinenserstaat“ hat die Mehrheit zum Glück nicht. Daher das Wahldesaster für die Linke.

Postscriptum. Wer wissen will, warum auch in Israel die Religioten auf dem Vormarsch sind, der lese das Buch Gilles Kepels „Die Rache Gottes – Radikale Moslems, Christen und Juden auf dem Vormarsch“. Das ist zwar schon vor 30 Jahren erschienen, erklärt aber immer noch die Gegenwart. Damals schrieb ein Rezensent: Die Rache Gottes, so hatte der französische Fundamentalismusforscher Gilles Kepel für die achtziger Jahre konstatiert, ist die Wiederkehr der verdrängten Religionen. Sie kamen aber nicht als bloße Frömmigkeit zurück, sondern als Griff nach der Macht, als Wille zur Herrschaft. Der politisch-religiöse Fundamentalismus sucht die Vorherrschaft zuerst über Kultur und Gesellschaft und dann über den ganzen Staat. Er ist heute eine Macht, nicht überall im Zentrum des Geschehens, aber fast überall auf dem Sprung.

Jetzt habe ich versehentlich ein Wort zum Sonntag geschrieben.

In der Wohlstandsblase

Es ist in Israel ähnlich wie hier mit den so genannten „Linken“:

„Mit Smotrich und Ben-Gvir habe er kein Problem, beteuert Halahmi gleichwohl, viel mehr störten ihn die Asylbewerber, die er wie Ben-Gvir nur „Eindringlinge“ nennt. „Ich wohne hier seit neun Jahren“, erzählt er, „es gibt viel Gewalt in dieser Gegend, und die meiste Gewalt geht von den Eindringlingen aus. Ich kann meinen Partner auf der Straße nicht küssen, wenn ein Eriträer oder Sudanese daneben steht, weil denen das nicht gefällt.“ Halahmi schaut zu den linken Demonstranten hinüber. „Die meisten der Leute da drüben sind nicht aus diesem Viertel. Sie kommen aus dem Norden der Stadt, um uns Moral zu predigen.“

Es ist ein Argument, das man häufig auch von Anhängern Netanjahus hört: Die Linken in ihrer Wohlstandsblase im gepflegten Norden Tel Avivs seien blind für die wahren Probleme des Landes und verachteten die vermeintlichen „kleinen Leute“.“ (Quelle: Tagesspiegel)

Am Limes Arabicus

Credits: Felsgräber bei Mada’in Salih by Sammy Six

Wie schon erwähnt, hatte ich in meiner peer group eine kurze Diskussion über das Thema, ob die Römer in Saudi Arabien waren und wie. Ich habe mich jetzt kundig gemacht und empfehle zur Lektüre: Michael A. Speidel: „Ausserhalb des Reiches? Zu neuen römischen Inschriften aus Saudi Arabien und zur Ausdehnung der römischen Herrschaft am Roten Meer. In: Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit“, 2009, S. 633–649 (pdf).

Die Archäologen haben Inschriften analysiert, die belegen, dass das Römische Weltreich im Südosten viel ausgedehnter war als bisher angenommen und den Westen des heutigen Saudi-Arabiens und Teile Ostafrikas umfasste.

Eine Inschrift stammt aus Hegra (Mada’in Salih). Eine altersschwache Mauer war eingestürzt und musste von den Bürgern (civitatis hegrenorum) wieder aufgebaut werden. Das geschah zwischen Mitte 175 und 177 n. Chr. unter dem Statthalter Iulius Firmanus. Hegra war ein wichtiges Handelszentrum an der Weihrauchstraße, die von Jemen ans Mittelmeer führte.

Organisiert geleitet wurde die Baumaßnahme von zwei Zenturionen der in der Provinz Arabia stationierten legio III Cyrenaica. Diese war 900 [!9 Kilometer von Hegra entfernt in Bostra im heutigen Syrien stationiert und bestand aus Kamelreitern. (Nehmt dies, Regisseure von Sandalenfilmen!)

Dieser Legionsname tauchte schon rund 200 Jahre zuvor im Gebiet des heutigen Jemen auf. Damals marschierten die Römer auch in das Reich von Kusch (Nubien) ein – in den heutigen Sudan Bzw. in Äthiopien. Das Unternehmen endete aber als militärischer Fehlschlag. Seitdem unterhielten die Römer – laut Strabo – eine Flotte im roten Meer. Die Jemeniten im Königreich Himyar waren Untertanen Roms und prägten Münzen mit dem Portrait des Imperators Augustus.

Die anderen zwei Inschriften fanden Archäologen auf Farasan,

einer Insel des gleichnamigen Archipels vor der saudiarabischen Küste im südlichen Roten Meer.

Imp(eratore) Caes(are) Tito Ael(io) Hadr(iano)

Antonino Aug(usto) Pio, pont(ifice)

max(imo), trib(unicia) pot(estate) VII, c(o)s(ule) III,

p(atre) p(atriae), vexill(atio) leg(ionis) II Tr(aianae) Fortis

et auxil(iares) eius c a str[a sub —]

Avit o praef(ecto) Ferresani p ortus (?)

et Pont(i) Hercul(is) fec(erunt) et d [ed(icaverunt)].

Speidel schreibt: „Der Fundort der Inschrift liegt eintausend Kilometer [!] südlich von Berenike, dem letzten ägyptischen Hafen am Roten Meer“. Die Präfektur auf den Insel war Teil der provincia des Statthalters von Ägypten.

Damit wird G. Bowersock: Roman Arabia(1983), bestätigt: „The extent of the Roman province was almost certainly identical to that of the Nabataean kingdom„.

Man kann es noch toppen: „Um die Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. erstreckte sich

die Herrschaft des „Kaiserfreundes“ Charibael [der Herrscher des Jemen] nach Aussage des Periplus maris Erythraei (31, vgl. 16) aber auch auf Azania, ein Gebiet an der ostafrikanischen Küste südlich des Cap Guardafui (das „Horn von Afrika“) mit seinem bedeutenden Handelshafen Opone (Ras Hafun, heute in Puntlant). Es ist deshalb bemerkenswert, dass ein altchinesischer Text (Weilue), der – ähnlich wie der Periplus für die Mitte des ersten Jahrhunderts – Informationen von Reisenden des zweiten und frühen dritten Jahrhunderts zwischen China und dem Roten Meer vereinigt, berichtet, dass der Herrscher von „Zesan“ (Azania) Rom unterstand.“

Die Chinesen waren also durchaus über das Römische Reich informiert, inklusive Ostafrika.

Dann haben wir natürlich auch noch Tacitus, der in den „Annalen“ darüber berichtet, dass Germanicus Ägypten und den nördlichen Teil des heutigen Sudan bereiste: „Exim ventum Elephantinen ac Syenen, claustra olim Romani imperii, quod nunc rubrum ad mare patescit.“

Vielleicht war eine Reise von Damaskus nach dem Jemen oder nach dem Sudan zur Zeit des Imperators Hadrian weniger gefährlich als heute. Überall nur römische Bürger, und man könnte überall in Latein nach einer Herberge oder nach dem Weg fragen.

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil 2]

[Fortsetzung der Rezension des Buchs von Armin Eich Die römische Kaiserzeit: Die Legionen und das Imperium.]

Ich muss die althistorisch interessieren Leserinnen und die der Antike aus marxistischer Sicht kundigen Leser um Nachsicht und Geduld bitten: Je mehr ich zum Thema recherchiere, um so komplizierter wird es. Das Folgende ist also eher ein Exzerpt mit Notizen und work in progress.

Zum Erinnern: Die Eigentümer der villae waren die dominante soziale Klasse des Imperiums. (…) Die Gesamtzahl (…) ist auf etwa 200.000 bis 250.000 Personen geschätzt worden. Diese lokale Grundbesitzeraristokratie profitierte von der Schaffung des imperialen Friedensraumes, der einen weitgehend ungestörten Handelsverkehr zwischen weit auseinanderliegenden Regionen ermöglichte.

Die Zeitspanne, die Armin Eich behandelt, umfasst mehr als 250 Jahre, von der Machtergreifung des Imperators Augustus bis zum letzten Soldatenkaiser Marcus Aurelius Carus, kurz vor der Diocletianischen Ära.

Will man langfristige Tendenzen analysieren, steht man vor dem Problem, dass es natürlich niemals einen „Masterplan“ der jeweiligen Vertreters der herrschenden Klasse gab, was zu geschehen hätte. Man kann ebensowenig behaupten, dass Bismarck hätte vorhersehen oder gar planen können, wie der Kapitalismus ein Jahrhundert nach seinem Tod aussehen würde.

Zwei Dinge kann man aber unstrittig feststellen:

– Die Produktionsverhältnisse blieben unverändert; genauso funktionierte die Verwaltung inklusive der Steuern ungeachtet dessen, ob gerade eine Marionette des Senats Kaiser war wie der 13-jährige Severus Alexander, oder ob die Kaiser so schnell wechselten, dass in den entfernten Provinzen des Kaiser niemand wer wusste, wer in Rom das Sagen hatte, oder ob der Kaisertitel an den Meistbietenden verhökert wurde – wie an Didius Julianus.

– Die soziologische Zusammensetzung der herrschenden Klasse änderte sich: Waren in Zeiten der Republik und noch in der Ära des Augustus die Senatoren, also die Großgrundbesitzer, die auch politisch bestimmenden Funktionsträger, wurden die Klassenschranken zunehmend löchrig: nicht nur die Ritter konnten höchste Ämter – wie etwa Präfekt einer reichen Provinz – erreichen, sondern auch Emporkömmlinge und sogar freigelassene Sklaven.

…banden die Imperatoren die Sklaven und Freigelassenen ihres privaten Haushalts großzügig in Regierungsaufgaben ein. Sehr früh wird das bei den Rechnungsleitern des kaiserlichen Haushaltes, den a rationibus, deutlich. Die öffentlichen Kassen, von dem zentralen aerarium in Rom bis zu den Provinzialfisci, hatte Augustus unter der Leitung senatorischer oder ritterlicher Geschäftsträger belassen. Doch das System dieser öffentlichen Kassen hatte stets darunter gelitten, dass es keine Gesamtbilanz und keine zentrale Buchhaltungsstelle gab. Die Gesamtberechnung des staatlichen Haushalts konnte Augustus daher leicht an sich ziehen und übertrug sie den spezialisierten Freigelassenen und Sklaven seines eigenen Haushalts. Dies war die Keimzelle eines eigenständigen Finanzressorts.

Die Kaiser bauten ihre Macht und die ihres eigenen Apparats politisch und ökonomisch immer weiter aus – mit Hilfe der eigenen Klientel, strukturell vergleichbar etwa mit den feudalen Ministerialen. Kaiser Aurelian setzte durch, dass nur der Imperator Münzen prägen durfte (mit wenigen Ausnahmen). Ein im Ansatz „modernes“ Steuersystem bekam das Römische Reich aber erst unter Diocletian – mit der Capitatio-Iugatio im Jahr 287 n. Chr..

| Exkurs: |

| Von Geoffrey Ernest Maurice de Ste. Croix hatte ich bis jetzt noch nie etwas gehört.

Sein Standardwerk der marxistischer Geschichtswissenschaft Class Struggle in the Ancient Greek World Das Buch wurde bis jetzt nicht in Deutsche übersetzt. Das ist vermutlich kein Zufall: St. Croix‘ Interpretation der Geschichte entspricht nicht der offiziellen Parteidoktrin im Ostblock, und hierzulande ignoriert man grundsätzlich alles, was auch nur nach Marx riecht. Im Vergleich etwa zu Frankreich oder Großbritannien geht Deutschland damit einen lächerlichen Sonderweg, der nur beweist, dass hierzulande die Wissenschaft eben nicht „frei“ ist, obwohl nicht direkt zensiert wird. Der gewünschte Mainstream setzt sich automatisch durch. Wer an einer deutschen Universität marxistisch argumentiert, darf sicher sein, keinen Job zu bekommen – und schon gar keine Professur. Das steht nirgendwo so geschrieben, ist aber dennoch wahr. Armin Eich etwa hat sicher seinen Marx gelesen – das merkt man an manchen Stellen, auch am Titel seiner leider nicht erhältlichen Monografie „Die politische Ökonomie des antiken Griechenland“, hütet sich aber, Einschlägiges zu zitieren. Sein Buch ist dennoch hervorragend und wäre von Marx sicher über alle Maßen gelobt worden. |

Die römischen Bürger hatten immer steuerliche und strafrechtliche Vorteile genossen. Das änderte sich, nachdem der Imperator Caracalla 212 n. Chr. fast der gesamten Bevölkerung des Reiches das römische Bürgerrecht verlieh. Danach bedeutete dieser Status immer weniger. Stattdessen trat die im Strafrecht verankerte Unterscheidung zwischen „ehrenwerten“ (honestiores) und „geringeren“ (humiliores) Bürgern stärker in den Vordergrund. (…) Ein humilior war nicht einmal vor dem Verlust der Freizügigkeit geschü+tzt und konnte beispielsweise gezwungen werden, nach Abschluss eines Pachtvertrages, lebenslang in dem betreffenden Pachtverhältnis zubleiben und seine Pachtstelle nicht zu verlassen.

Paradoxerweise führte die Verleihung des Bürgerrechts an mehrere Millionen Menschen dazu, dass die weniger Vermögenden und Armen immer ärmer wurden und immer weniger Rechte besaßen. Der schon zu Zeiten der Republik tobende Klassenkampf zwischen Großgrundbesitzern und kleinen Bauern verschärfte sich noch, weil immer mehr kleinere Landwirte sich verschuldeten oder sogar ihr Land verlassen mussten und sich unter die Herrschaft eines Großgrundbesitzers begeben mussten (vgl. Kolonat.) Das ist immer und überall so, sogar im Kapitalismus: Je mehr in Landwirtschaft investiert werden muss, um einen ausreichenden Ertrag zu erzielen, der das Subsistenzminimum überschreitet, also auf dem Markt, um so mehr dünnt sich die untere Schicht aus, um so mehr konzentriert sich der Profit bei den Besitzern der großen Güter.

Ich schrieb 2016: „Die „Produktivkäfte“ bedeuten am Ende der Republik: Die Bauern wurden ruiniert zugunsten der Großgrundbesitzer mit deren Latifundien. Die Produktion für den immer größer werdenden städtischen Markt verlangte nach „industrieller“ Massenproduktion. Dafür setzte man immer mehr und öfter Sklaven ein; gleichzeitig wanderten ruinierte Bauern und Landlose in die Städte ab.“

Credits: Daniel Voshart/medium.com (Photoreal Roman Emperor Project)

Der Klassenkampf der Sklaven war zwar immer präsent, aber seit Spartacus im 1. Jh. vor Chr. erreichte er nie Ausmaße, die die herrschende Klasse gefährdeten. Es gab aber andere, wegen der desolaten Quellenlage weitgehend unerforschte Aufstände vor allem von landlosen Bauern, aber auch entflohenen Sklaven, die immer wieder ein geballtes militärisches Eingreifen nach sich zogen. Im 3. Jahrhundert zog der „Räuberhauptmann“ Felix Bulla durch Italien, zu dessen Gefolgschaft auch ehemalige Sklaven gehörten. Viel bedrohlicher waren zur gleichen Zeit und bis in die Zeit des Konstantin die Bagaudae, bewaffnete Bauern und Hirten („peasant insurgents“ laut Wikipedia) in Gallien und Hispanien.

| Nebenaspekt: Im 3. Jahrhundert wurde das Christentum eine staatlich geförderte Religion.

Achim Eich dazu: „Christen sollten, nach den Vorstellungen des Paulus, so in der Welt leben, „als ob sie nicht in ihr lebten“*, d.h. die Institutionen des Staates und seiner Untergliederungen sollten gegenüber den neuen, „kirchlichen“ keine ernsthafte Bedeutung haben. Demgegenüber hat die bekannte Formel des Römerbriefs, dass jede Obrigkeit von Gott eingesetzt sei, lediglich pazifizierenden Charakter: Sie entspricht der allgemeinen Tendenz der frühen Kirchenlehrer, sozialrevolutionären Bestrebungen innerhalb der jungen Bewegung durch Ermahnungen vorzubeugen.“ Das Christentum änderte also nichts an den Produktionsverhältnissen oder minderte auch nicht die Zahl der Kriege. Der Monotheismus der christlichen Art blieb (trotz Julian) diejenige Religion, die der herrschenden Klasse am meisten nützte, sowohl in der so genannten „Spätantike“ und besonders im Feudalismus. Ein Aspekt ist sicher, dass die potenziell sozialrevolutionäre Sehnsucht nach „Erlösung“ sozusagen „verstaatlicht“ und somit vorab unschädlich gemacht wurde.** Eich dazu: „Die von Decius, Valerian und später Diocletian (284-305 n. Chr.) angestrebte religiöse Gleichschaltung der Reichsbevölkerung wurde mit nachhaltiger Konsequenz erst von den Nachfolgern Konstantins vorangetrieben, paradoxerweise doch unter christlichen Vorzeichen.“ |

Ich schrieb im ersten Teil über die „klassische imperialistische Eroberungsstrategie und anschließend die fiskalische Erschließung der neuen Territorien“: „Die Römer wollten also auch ihre Produktionsordnung per Gewalt exportieren.“ Diese Strategie, von der die Besitzer der villae profitierten – solange keine Niederlagen drohten – konnte im 3. Jahrhundert, während der so genannten „Reichskrise“, nicht mehr effektiv verfolgt werden. Ein Grund ist sehr einfach: Die „Barbaren“ hatten die römische Militärtechnik adaptiert, die Parther und später die Sassaniden waren der römischen Infantrie mit den Kataphrakten – der Vorform mittelalterlicher Panzerreiter – sogar überlegen gewesen, so dass die Römer ihrerseits die Form der Kriegsführung übernahmen. Auch wurden die Legionen, vor allem seit dem 4. Jahrhundert, ständig verkleinert, von gut 5.000 Mann bis zu nur noch 1.000. Das machte natürlich Sinn, falls wieder mal eine Heeresabteilung auf die Idee gekommen wäre, ihren Kommandeur zum Gegenkaiser auszurufen. Um 214 v. Chr. gab es keine Provinz mehr, in der mehr als zwei Legionen stationiert waren.

Ich kann und will mich nicht mit der Frage befassen, warum das Römische Reich untergegangen ist. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig: Viel interessanter ist, dass die Arbeit unfreier Bauern bzw. Kolonen effektiver war als die von Sklaven auf Latifundien. Die Dreifelderwirtschaft zum Beispiel, die sich erst im 12. Jahrhundert durchsetzte, war effektiver als die römische Landwirtschaft. Die Römer haben auch das Kummet nicht erfunden und spannten Ochsen statt Pferde vor den Pflug, was weniger effektiv war. Die Sklavenhaltergesellschaft war kein Erfolgsmodell mehr, vielleicht auch, weil mit dem Zusammenbruch der überregionalen Märkte des Mittelmeerraums und der Städte die vorindustrielle Massenproduktion nicht mehr gefordert war.

___________________________________

* Ein Phänomen, das auch vom aktuellen Islam in kapitalistischen Ländern zu beobachten ist.

** Da der Islam keine Kirche kennt, konnten sich in der Geschichte oft Klassenkämpfe und Rebellionen der buntscheckigsten Art mit dem Islam leichter kostümieren, zum Beispiel beim Mahdi-Aufstand im heutigen Sudan.

Nationalökonomische Gründe

Aus Rudolf Carl Slatin: Feuer und Schwert im Sudan: Meine Kämpfe mit den Derwischen, Meine Gefangenschaft und Flucht, 1879-1895, Leipzig 1896. Slatin (Slatin Pascha) war ein österreichischer, ägyptischer und britischer Offizier, Forschungsreisender, ägyptischer Gouverneur der Großprovinz Darfur im Türkisch-Ägyptischen Sudan und Generalinspektor im Anglo-Ägyptischen Sudan.

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil 1]

Plötzlich ist das Thema aktuell: Wenn nicht geregelt worden ist, wie die Macht an den jeweils nachfolgenden Vertreter der herrschenden Klasse übergeben wird, ist alles möglich.

Ich hatte eine Rezension des ganz hervorragenden Buchs von Armin Eich Die römische Kaiserzeit: Die Legionen und das Imperium hier schon angekündigt. Vorab sei den Nachgeborenen aber erklärt, warum man sich mit so einem exotischen Thema beschäftigen sollte bzw. muss.

Erstens ist das Buch ein gut lesbares Standardwerk und insofern einzigartig, weil es die ökonomischen Grundlagen der Macht im antiken Rom dokumentiert, was sonst nirgendwo so analysiert wird. Wer sich so, wie ich, für die Sklavenaufstände der Antike interessiert, muss auch wissen, wie die Ökonomie der Herrschaft funktioniert.

Zweitens: Weil bei dem Thema auch gleich viele andere Fragen folgen, als da zum Beispiel wären: Warum wählten die herrschenden Klassen Roms eine Gesellschaftsform, die dazu führte, dass eben die, die daraus Vorteile zogen, sich ununterbrochen gegenseitig massakrierten – also nicht nur während der Bürgerkriege vor dem früher so genannten Prinzipat bzw. des Augustus, sondern auch danach? Ist das nicht unpraktisch oder gar „masochistisch“? Ging es nicht anders, und warum nicht? Warum ist das im Kapitalismus anders?

| Exkurs: |

| Wer die „Klassiker“ des Marxismus als ewige Wahrheit nutzt und nur deren heilige Bücher zitiert, ist dumm und würde von Marx ausgelacht. Marx‘ Kenntnisse der „Sklavenhaltergesellschaft“ fußten weniger auf antiken Quellen, sondern auf oft falschen Analogien, die er aus der US-amerikanischen Sklaverei in den Südstaaten zog. [Dazu gibt es ein hervorragendes Buch von Wilhelm Backhaus: Marx, Engels und die Sklaverei. Zur ökonomischen Problematik der Unfreiheit |

| Auch Friedrich Engels lag meines Erachtens falsch, wenn er in Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates schrieb: „So war der antike Staat vor allem Staat der Sklavenbesitzer zur Niederhaltung der Sklaven…“ So einfach ist es nicht, zumal es „den antiken Staat“ rund 800 Jahre lang gab, aber keineswegs zwingend und immer eine Dominanz einer Wirtschaftsform, die auf der Arbeit von Sklaven beruhte. Man muss aber zugeben, dass sogar die ärmsten römischen Bürger sich einen oder zwei Sklaven leisten konnte. Sie hatten damit ein gemeinsames Interesse mit ihren Klassengegnern, dern großen Grundbesitzerń, die die kleinen Bauern ruinierten. |

| Zu Spartacus und den Sklavenaufständen hatten einige marxistische Historiker die These aufgestellt, dass der Wechsel von der Republik zur „Kaiserzeit“ von den Herrschenden unter anderem als Option gewählt wurde, weil sie Angst vor weiteren Aufständen gehabt hätten und eine Ökonomie, die massenhaft auf Sklavenarbeit beruht, nicht mehr effizient genug gewesen sei. |

| Ich schrieb: Man könnte die These aufstellen, dass der Wandel des „Überbaus“ von der Republik zur Diktatur des Kaiserreichs vor allem durch den Klassenkampf der Sklaven verursacht wurde. Die These halte ich bis jetzt für ziemlich wackelig und nicht verifiziert, zumal noch andere Klassen mitmischten – freie Bauern etwa und verschiedenen Fraktionen der Herrschenden, zum Beispiel die eques Romanus, die jeweils gegensätzliche Interessen hatten. |

Römische Legion auf dem Marsch (aus „Ben Hur“)

Um 29 v.u.Z. endet die Phase der Bürgerkriege, die zwei Jahrzehnte gedauert hatte. Gaius Octavius, später: „Kaiser“ Augustus, war als Sieger aus dem Gemetzel hervorgegangen. Als Großneffe des legendären Julius Caesar hatte er Anspruch auf dessen riesiges Privatvermögen. Die Römische Republik endete nach rund 400 Jahren; jetzt begann das so genannte Prinzipat. Das ist aber nichts anderes als eine Militärdiktatur: Die Machtbasis des Imperators ruhte nicht mehr auf der Legitimation durch Senatus Populusque Romanus, sondern auf der Armee.

Frage: „Republik“ oder „Militärdiktatur“ – sind das nur zwei Formen derselben Herrschaft, wie auch die „Demokratie“ und der „Faschismus“ beide Formen der Klassenherrschaft im Kapitalismus sind?

Die Republik hatte weitgehend nach einer Art Gewohnheitsrecht funktioniert. Die herrschende Klasse der Senatoren- und Ritterfamilien definierte sich über den (Grund)Besitz und kungelte die Ämter unter sich aus, mit denen man reich werden konnte. Die Plebejer, vor allem Handwerker und Bauern, hatte in zum Teil blutigen und ebenso vier Jahrhunderte dauernden Klassenkämpfen gewisse Rechte erreicht; ihre Volkstribune waren zum Beispiel „Beamte“ des Staates. Es gab in der Republik keine Berufsarmee.

Schon während der Bürgerkriege waren aber die Soldaten auf die jeweiligen Befehlshaber eingeschworen worden. Der spätere Alleinherrscher Augustus stützte sich hierauf: Doch Gaius Octavius hatte niemals Skrupel, eben diese urwüchsige Treue der „caesarischen“ Soldaten zur Eroberung einer militärisch abgesicherten Machtposition zu nutzen. Diese Veteranen hatten zudem in ersten Linie von den Vertreibungen und Enteignungen im Italien der 50er und 30er Jahre profitiert, so dass ein Band des Komplizentums den jungen Kriegsherrn und seine bewaffneten Leute aneinanderknüpfte. Im Falle seines Sturzes hätten die Veteranen ihren Raub kaum behaupten können.

Die Senatoren hätten die faktische Alleinherrschaft des Augustus nur um den Preis des erneuten Bürgerkriegs in Frage stellen können. Sie mussten das Spiel mitspielen, dass die Institutionen der Republik, die einstige Basis ihrer Klassenherrschaft, pro forma erhalten blieben, aber so ausgehöhlt wurden, dass man noch nicht einmal von einer „Mitbestimmung“ reden konnte. Der neue Prinzeps legitimierte sich in Zukunft durch eine Art Notstandsrecht, das die Senatoren selbst vorschlagen mussten. Er durfte gegen alles, was der Senat vorschlug, sein Veto einlegen. Armin Eich schreibt süffisant: Da nur wenige Monate zuvor die allgemeine Befriedung (..) mit großem Aufwand gefeiert worden war, war die Begründung für den Staatsnotstand, der jetzt verkündet werden sollte, eine semantisch anspruchsvolle Aufgabe. (…) Die Notstandsfiktion gab hingegen Gelegenheit, Bürger und Untertanen an das „Doppeldenken“ der neuen Zeit zu gewöhnen: Augustus war zur selben Zeit Friedensherrscher und erfolgreicher Feldherr an zahlreichen Fronten…

Augustus erhielt durch diesen „Notstand“ zahlreiche Provinzen als besonderen Kommandobereich. Dort sollte er für Frieden sorgen – „zufällig“ waren in diesen Provinzen auch die kampfkräftigsten und meisten Legionen stationiert. Und „zufällig“ wählte der neue Herrscher auch persönlich die Gouverneure aus – also die, die die Steuern dort eintrieben. „De jure“ hätte ihm der Senat die Soldauszahlungen sperren können. De facto war das jetzt irrelevant, weil Augustus die Soldaten zunächst selbst finanzieren konnte, die er brauchte, um die ehemalige herrschende Klasse in Schach zu halten. Die zeigte zwar, wie Eich das ausdrückt, eine gewissen Renitenz, blieb aber passiv: Für manche Ämter gab es gar keine Bewerber mehr, die traditionelle Oberschicht ging kaum noch Ehen ein; viele hatte keine Kinder mehr. Der Diktator verbot daher die Ehelosigkeit, und wer keine Kinder zeugte, wurde systematisch benachteiligt. Alle Bürger wurden zudem per Gesetz verpflichtet, alle zu denunzieren, die sich illoyal gegenüber dem neuen Herrscher verhielten oder sich abfällig äußerten.

Interessant wird es, wenn man die materiellen Grundlagen untersucht, die dem Wechsel von der Republik zur Alleinherrschaft einer Person zugrunde liegen. In Wahrheit herrschte der Imperator nicht „allein“; das System funktionierte nur, wenn es im Interesse aller herrschenden Klassen war. Wer aber war das jetzt?

Credits: Daniel Voshart/medium.com: Photoreal Roman Emperor Project

Der römische Historiker Cassius Dio hat das hübsch auf den Punkt gebracht:

Ich rate [dir,] der Unverschämtheit der Massen Einhalt [zu] gebieten und die Leitung der Staatsgeschäfte in deine eigenen Hände und die der Besten [zu] legen, damit die nötigen Überlegungen von den verständigsten Männern angestellt werden und die tüchtigsten Männer die Führungspositionen wahrnehmen, während der Söldnerdienst in der Armee den kräftigsten, dabei wirtschaftlich schwächsten Bürgern überlassen bleibt. Denn auf solche Weise erledigen die einzelnen Klassen eifrig die ihnen jeweils zufallenden Aufgaben. (Römische Geschichte, Buch 52)

Hunderttausende römischer Bürger waren bereit, unter Führung eines Warlords für Beute und den sozialen Aufstieg zu kämpfen. Sie waren der Rohstoff für Umstürze, der später von den Soldatenkaisern genau so instrumentalisiert wurden. Die Armee machte die bisherigen Klassenschranken durchlässiger, verpflichtete aber den jeweiligen Prinzeps, den Sold zu zahlen und für Geld und Land zu sorgen, wenn die Soldaten zu Veteranen wurden. Gelang ihm das nicht, drohte Meuterei. Indem junge Männer aus ärmeren Familien zum Militärdienst an die entlegenen Grenzen des Imperiums beordert wurden, wurden potentielle Unruhestifter (dem Kalkül zufolge) aus Italien entfernt und zudem durch militärischen Drill diszipliniert. Das innenpolitische Gewaltpotential wurde exportiert.

Woher kam das Geld? Während der Republik hatte der Staat reichlich Einnahmen, aber kaum Ausgaben, weil die Armee de facto eine Bürgermiliz gewesen war. Augustus ließ zum ersten Mal die Reichtümer des Imperiums systematisch erfassen, dazu sogar Archive bauen. Augustus erwähnt in seinem posthum publizierten Rechenschaftsbericht, dass er die zentrale Staatskasse durch Zuschüsse aus seinem Privatvermögen mehrfach vor dem Bankrott retten musste. Wenn aber der reichste Staat der Welt dauerhaft aus einer einzigen Privatkasse finanziell über Wasser gehalten wurde, dann war die Finanzlage dieses Staates offenbar nicht befriedigend.

Man ahnt schon, was jetzt folgt: Die klassische imperialistische Eroberungsstrategie und anschließend die fiskalische Erschließung der neuen Territorien. Anders hätte das gar nicht funktioniert. Der Imperator war eine „Charaktermaske“ der neuen Herrschaftsform. Sämtliche Stämme rechts des Rheins wurden attackiert und teilweise ausgerottet, sogar wenn sie Rom freundlich gesinnt waren. Auf dem heutigen Balkan wurde der pannonische Aufstand niedergeschlagen, dazu waren zeitweilig 100.000 Soldaten im Einsatz, ein Drittel der Gesamtstärke der römischen Armee. In Afrika rückten die Legionen bis in den heutigen Sudan vor. Einer der späteren Imperatoren, Trajan eroberte den Staatschatz der Daker: „Die gewaltige römische Kriegsbeute soll sich auf 50.000 Kriegsgefangene, 500.000 Pfund (165.000 kg) Gold und 1.000.000 Pfund (331.000 kg) Silber belaufen.“ Damit kann man eine Weile „wirtschaften“. (Zum Vergleich: Als die Republik 168 v.u.Z. das makedonische Reich eroberte, wurden nach antiken Quellen 700.000 (!) Menschen versklavt.)

Warum Germanien? Bauern, Jäger und Hirten waren uninteressant, die brachten keine Einnahmen. Um Zölle und Tribute an das Imperium abführen zu können, musste die Bevölkerung zunächst an die überregionalen Geldkreisläufe angeschlossen werden und dann monetäre Überschüsse erzielen, also einen Teil ihrer Ernten oder handwerklichen Produkte auf lokalen oder sogar überregionalen Märkten verkaufen. Nicht zuletzt diesem Zweck, nämlich der Bereitstellung von Marktplätzen, diente der Ausbau von städtischen Zentren… Die Römer wollten also auch ihre Produktionsordnung per Gewalt exportieren. In Germanien ging das bekanntlich schief. In Britannien erwies sich das Vorhaben als zu kostspielig, die Besetzung der Britischen Inseln war langfristig ein Zuschussgeschäft, weil zu aufwändig.

Eine der zentralen Thesen Armin Eichs: …dass die Einnahmen aus dem Imperium in der Ausdehnung der 20er Jahre v. Chr. die Kosten der neuen Berufsarmee nicht deckten und dass Augusts aus diesen Gründen eine systematische Vergrößerung des imperialen Territoriums und zugleich dessen intensivere Ausbeutung anstrebte.

Antike Darstellung einer römischen „Villa“

Was genau meint Produktionsordnung? Niemand, der alle Sinnen beisammen hat und die wesentlichen Quellen kennt, wird bezweifeln, dass das Römische Reich eine „Sklavenhaltergesellschaft“ war. Das ist aber eine analytische ökonomische Kategorie und meint mitnichten eine bestimmte Zeitspanne, die man exakt benennen könnte. In der Kaiserzeit war rund ein Viertel der Bevölkerung versklavt. Zum Vergleich: Die Anzahl der Sklaven verhielt sich zu der Anzahl der Freien fast exakt so wie die Anzahl der klassischen Arbeiter heute zur Anzahl der anderen Erwerbstätigen.

Armin Eich erklärt die Details im Kapitel „Die soziale und politische Verfassung“. Ein Teil des imperialen Bodens gehörte dem Imperator direkt. Der wurde landwirtschaftlich genutzt oder diente dem Gewinnen von Rohstoffen. Auch die Legionen hatten Grundbesitz. Daneben existierten „Gemeindestaaten“ [wie Athen], deren Land und Forste ihnen gehörte. Der kleinste Teil des Landes war städtischer Boden. Der übergroße und die Ökonomie maßgeblich bestimmende Teil des römischen Imperiums bestand aus landwirtschaftlich genutztem Privateigentum.

Vor allem im Westen des Imperiums war die vorherrschende Nutzungseinheit die villa, ein nach italischem Vorbild gestalteter kombinierter Wohn- und Produktionsbereich, dessen agrarisch genutzte, an den Wohnbereich angrenzende Flächen sich über wenige Hektar bis zu deutlich über hundert Hektar [das sind rund 140 Fußballfelder]. Besonders verbreitet waren, jedenfalls im Nordwesten des Reiches, Größen zwischen 20 und 120 Hektar. (…) In den obersten Gesellschaftsklassen war der Besitz mehrerer verstreuter Villen üblich.

Meistens wurden diverse landwirtschaftliche Produkte angebaut, Oliven, Wein, Getreide, Obst. Manche Latifundien betrieben aber auch reine Monokultur – wie beim Weizen Siziliens und Nordafrikas oder den Oliven Spaniens. Kleine Bauern arbeiteten wegen der Konkurrenz der Großbetriebe sehr oft am Rand des Bankrotts. Waren sie überschuldet oder sahen keine Hoffnung mehr, ihren Betrieb zu halten, wurden sie, vor allem am Ende des Prinzipats, zu von einem Grundbesitzer abhängigen Pächtern, eine Vorform der späteren feudalen Leibeigenschaft.

Die Eigentümer der villae waren die dominante soziale Klasse des Imperiums. (…) Die Gesamtzahl (…) ist auf etwa 200.000 bis 250.000 Personen geschätzt worden. Diese lokale Grundbesitzeraristokratie profitierte von der Schaffung des imperialen Friedensraumes, der einen weitgehend ungestörten Handelsverkehr zwischen weit auseinanderliegenden Regionen ermöglichte.

Wird fortgesetzt.

Feuer, Schwert und Eisenbahn

Screenshot von Google Maps: Die Wüsteneisenbahn wurde zwischen Wadi Halfa (links oben) und Abu Hamed (unten rechts, am Nil) gebaut, später noch weiter nach Darfur. Heute ist nichts mehr von dem ersten Abschnitt übrig.

„Worte sind kaum zureichend, um die grausame Verlassenheit der Landstriche zu beschreiben, in welche die Bahnlinie und die Bauarbeiter nun eintauchten. Ein geglätteter Ozean hellen Sands dehnte sich weit und breit bis zum Horizont. Mit sinnloser Härte brannte die tropische Sonne auf den flachen Erdboden, der mit bloßer Hand nicht berührt werden konnte, und die dünne Luft flimmerte wie über einem glühenden Heizkessel. Da und dort wuchsen hohe Haufen zerborstenen Gesteins aus dem Boden wie Schlackeninseln im Feuermeer. Und einsam in der unermeßlichen Weite lag Railhead, die Endstation, eine Segeltuchstadt von zweitausendfünfhundert Einwohnern, vollständig ausgestattet mit Bahnhofsgebäude, Läden, Postamt, Telegraphenamt und Kantine mit der bewohnbaren Welt verbunden nur durch zwei parallele Eisenstriche, drei Fuß und sechs Zoll auseinander, die in der Ferne matter und schmaler wurden, bis sie von einer Luftspiegelung verwischt wurden und im Unbestimmten verschwanden.“ (Winston S. Churchill: Kreuzzug gegen das Reich des Mahdi, Kapitel 9: Die Wüsteneisenbahn, 1899)

(Winston S. Churchill: Kreuzzug gegen das Reich des Mahdi, Kapitel 9: Die Wüsteneisenbahn, 1899)

Ich mal solche Geschichten, zumal Churchill ein glänzender Stilist ist, was man sogar in der deutschen Übersetzung merkt. Als Junge habe ich unzählige Abenteuer-Bücher gelesen. Nach der Lektüre des Kapitels über die Wüsteneisenbahn kaufte ich mir gleich aus Neugier Rudolf Slatins „Feuer und Schwert im Sudan – Meine Kämpfe mit den Derwischen. Meine Gefangenschaft und Flucht, 1879-1895“.

1881 war im Sudan der Mahdi-Aufstand ausgebrochen, und die Mahdisten begannen das Land zu erobern. Am 23. Dezember 1883 geriet auch Slatin in Gefangenschaft des Mahdis Muhammad Ahmad. Slatin konnte den Mahdi überzeugen, vom Christentum zum Islam übergetreten zu sein, und wurde deshalb nicht ermordet. Die nächsten zwölf Jahre lebte er als Sklave des Kalifen Abdallahi ibn Muhammad, des Nachfolgers des Mahdi, und erlangte allmählich das Vertrauen der Mahdisten. 1895 gelang Slatin unter abenteuerlichen Umständen die Flucht; er schlug sich bis zu anglo-ägyptischen Truppen durch.

Was für eine Geschichte! Was für ein interessantes Leben?

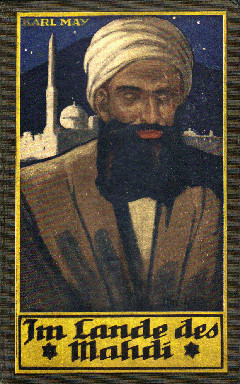

Im Reich des Mahdi oder: Islamismus, retro-style

Ich las neulich Sebastian Haffners Biografie Winston Churchill

Ich las neulich Sebastian Haffners Biografie Winston Churchill in einem Rutsch durch. Ich wusste nicht, dass Churchill 1898 am Krieg gegen den Mahdi-Aufstand im Sudan teilgenommen hatte – oder: ich wusste rein gar nichts über die Geschichte des Sudan. Bei der Lektüre der einschlägigen Websites fiel mir auf, dass es einige Vorläufer dieser „Mahdi“-Aufstände gab – und natürlich erinnerte ich mich an die Mahdi-Trilogie von Karl May, die ich aber als Junge nicht gelesen hatte.

Ich besorgte mir also das Original Winston Churchills in deutscher Übersetzung: Kreuzzug gegen das Reich des Mahdi, und erwartete ein gut geschriebenes Buch über „Abenteuer“ [es geht um einen Kolonialkrieg] in fremder Zeit in fremden Ländern, da der Autor immerhin Nobelpreisträger für Literatur ist. Ich bin positiv überrascht – es ist weit mehr. Allein die Einleitung von Georg Brunold: Winston S. Churchill und die Geburtsstunde des modernen politischen Islam (33. Seiten) ist eine glänzende, informative und aktuelle Einführung in das Thema, weitaus besser als Online-Quellen. Mir ging es wie ein Rezensent über Rian Malans Mein Verräterherz

(unter den top ten aller Bücher, die ich jemals gelesen habe) schrieb: „…ein Stück Afrika, von dem wir alles zu wissen glauben – und wussten doch gar nichts.“

„Warum habt ihr die Leute, welche hier am Boden liegen, gefesselt?“

„Sie sind Gefangene von uns, Sklavenjäger.“

„Das ist doch kein Verbrechen?“

„Nun, dann Menschenraub!“

„Sklaven, überhaupt Schwarze, sind keine eigentlichen Menschen. Du wirst diese Männer also frei lassen!“

Der Mann war wohl etwas über dreißig Jahre alt, hager und trug einen dunkeln, nicht sehr dichten Vollbart. Sein Gewand war weiß gewesen, jetzt aber nicht mehr von allzu reinlichem Aussehen. Der Ausdruck seines Gesichtes war streng, düster asketisch. Er stand gerade und stolz aufgerichtet vor mir, und seine Augen blickten mich fast drohend an, als ob er und nicht ich es sei, der zu befehlen hatte. Ich ahnte nicht, daß dieser Mann später als Mahdi eine so hervorragende Rolle spielen werde. (Karl May: Der Mahdi)

Bei allen Mahdis geht es um Messianismus, also um eine Mix aus Endzeit-Erwartung und Klassenkampf in religiösem Kostüm. Im 19. Jahrhundert, schreibt Brunold, „erschütterte ein Geist der Revolte und des Neubeginns die islamische Welt“, „entfacht durch soziale, wirtschaftliche und politische Unzufriedenheit.“ – „Nach Jahrhunderten obrigkeitlicher Korruption und Dekadenz, unter denen die verschütteten Quellen wahrer Religon beschworen wurde, konnte allein Gott Abhilfe versprechen – durch Rückkehr zu ihm und Erneuerung des rechtgeleiteten Glaubens.“ Das entspricht exakt der Marxschen Definition: „Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.“

Ein Zitat Charles Gordons, des britischen Generalgouverneurs der ägyptischen Provinz Sudan, bestätigt das: „Nach dem zu urteilen, was ich von diesem sogenannten fanatischen Land gesehen habe, glaube ich nicht, dass es hier Fanatismus gibt in dem Sinne, wie ihn die Welt gekannt hat. Es geht weit mehr um Fragen des Eigentums und gleicht mehr einem Kommunismus unter der Flagge der Religion.“ (The journals of Gordon Khartoum) Eine klare Einsicht von einem britischem Kolonialoffizier, die man sich auch für die deutsche Journaille wünscht, die meint, über den so genannten Islamismus in Afrika meint berichten zu müssen.

Brunold erwähnt den Aufstand des Diponegoro 1825 auf Java gegen die Holländer, die indische Rebellion von 1857, die anglo-afghanischen Kriege zwischen 1839 und 1919, dem Widerstand des Imam Schamil der Muslime in Dagestan gegen die Russen, den „heiligen Krieg“ der Muwahiddun, der Vorläufer der heutigen saudischen Wahhabiten, 1811-1818 gegen Ägypten, der nur mit Hilfe der britischen Armee gewonnen werden konnte, und das Kalifat von Sokoto im heutigen Nigeria, das die Briten 1903 zerschlugen.

Der Mahdi-Aufstand von 1881 bis 1899 im Sudan, über den Churchill berichtet, „gilt als der erste – zumindest kurzzeitig – erfolgreiche Aufstand einer afrikanischen Bevölkerungsgruppe gegen den Kolonialismus und führte am Ende des 19. Jahrhunderts zur Bildung des Kalifats von Omdurman (auch Mahdi-Reich oder Reich des Mahdi). Die Mahdisten eroberten bis 1885 weite Teile des Landes und wurden 1898 durch eine anglo-ägyptische Streitmacht besiegt.“

Brunold schreibt über den Madhi: In knapp dreieinhalb Jahren des Aufstands bis zum Fall von Khartum war der gewiefte Taktkliker Mohammed Ahmed immer erst in die Gebiete einmarschiert, deren Bevölkerung er bereits auf seiner Seite wußte. Unblutige Siege zog er vor, in deren Folge die traditionellen lokalen Führer allerdings nichts zu lachen und noch weniger zu sagen hatten. Es ist nicht bekannt, daß einer seiner Emire in den Provinzen sich jemals an die Versprechungen gehalten hätte, mit denen zuvor den Gegnern die Kapitulation schmackhaft gemacht worden war. Unter seinen christlichen Gefangenen ließ der Mahdi nur Priestern das Leben und zugleich ihren Glauben. Europäische Söldneroffiziere schonte er, wenn sie sich ergeben hatten und seinen Glauben annahmen. Islam oder das Schwert hieß in großer Tradition die Wahl, die er seinen ungläubigen Feinden ließ. Beim Einzug nach Khartum wurden Tausende massakriert, geköpft, verstümmelt, die verbliebenen Europäer neben Gordon als einzigem Militär der österreichische Konsul Martin Hansal und einige Dutzend Zivilisten samt Kindern, Hunden und Papageien erschlagen, die Frauen versklavt.

Wenn man also heute über den Darfur-Konflikt (das ehemalige Sultanat Darfur) redet und über Dschandschawid, muss man wissen, dass die Vorgeschichte ein paar hundert Jahre zurückreicht. Brunold weist aber darauf hin, dass alle pan-islamischen Bewegungen in Afrika sich schnell zu „ethnisch abgestützten, offen rassistischen Militärdiktaturen“ wandelten.

Unter Neee…

Neu in meiner Bibliothek: Mungo Park Reisen ins innerste Afrika: Dem Geheimnis des Niger auf der Spur (1795-1806).

Ich habe das Gefühl, dass man jetzt noch schnell alle interessanten Bücher kaufen und/oder lesen sollte, in denen das N-Wort vorkommt. Vielleicht werden solche Bücher in Kürze umgeschrieben, um das „Böse“ endgültig zu bannen, womit nichts mehr authentisch wäre. (Ich sage nur: Halbblut!)

Jetzt wollten die ethnografisch vorgebildeten Leserinnen und ethnologisch interessierten Leser vermutlich wissen, wieso ich ausgerechnet auf Mungo Park komme. Die schlechte Nachricht: Es drohen euch einige Rezensionen von Büchern, die keinen Menschen mehr interessieren (zur Zeit), die aber wichtig sind für mein Puzzle als „Vorarbeit zum Einen und Einzigen Wahren und Autorativen, Historisch Genauen und Amtlich Anerkannten Bericht über den Feudalismus und wie er den Kapitalismus gebar und warum und warum anderswo nicht – der geplante Beitrag soll allem Widerspruch und Streit zum Thema ein Ende setzen.“ Leider muss ich dazu die gesamte Weltgeschichte schnell umwühlen.

Ein Puzzleteilchen war die Lektüre von Die vorkapitalistischen Produktionsweisen. (1973). Darin: „China zur Zeit der Ch’ing-Dynastie und die Gesellschaft der Fulbe in Westafrika bis zum Einbruch des Kolonialismus, Unterkapitel: „Die Produktionsweise der Fulbe zur Zeit des Sokotoreiches – eine mit Fakten (also nicht, wie oft und leider üblich, nur eine Exegese der Klassiker) und Sekundärliteratur gespickte marxistische Analyse einer Gesellschaft, die sich von der „Urgesellschaft“ weiterentwickelte, wie und warum. Das war für mich extrem spannend, zumal ich mich mit afrikanischer Geschichte vor der Kolonialzeit nicht auskannte und ich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen hatte.

Die Fulbe werden in den verschiedenen Sprachen und Gebieten mit unterschiedlichen Namen bezeichnet. Die auch von den Franzosen gebrauchte Wolof-Bezeichnung ist „Peul(s)“. Die Engländer in Gambia verwenden den Bambara-Ausdruck „Fula“. In Ghana und Nigeria sind sie unter dem Hausa-Namen „Fulani“ bekannt. Die Kanuri, Teda, Ostsudanesen und anderen Völker des Tschad-Beckens nennen sie „Felaata“. Bei den Tuareg heißen sie „A-Fuli“, bei den Mande „Fula“ oder „Feli“. In deutschen Arbeiten wird die Bezeichnung „Fulbe“ verwendet, die, mit dem Singular „Pullo“, ihre eigene ist. Ihre Sprache bezeichnen sie als „Fulfulde“. (…)

Der später aufzuzeigende ökonomische und soziale Differenzierungsprozeß löst die ursprüngliche ethnische und ökonomische Einheit des Hirtenvolkes auf. Johnston unterscheidet vier Gruppen mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Die Fulbe, die ihre Herde durch unglückliche Umstände völlig verloren haben und gezwungen sind, unter den seßhaften Bauern zu leben, werden als „Fulbe siire“ bezeichnet, die wirklichen Nomaden als „Bororo“, die halbseßhaften, deren Haushalte und Herde gespalten sind, als „Fulbe nai’i“, auch „Fulbe Farfaru“. Für die zur herrschenden Klasse gehörenden, seßhaften Stadtfulbe wird in der Literatur neben den Bezeichnungen „Fulani gida“ und „town fulani“ meist der Terminus „Toroobe“

Da die apologetische Kolonialgeschichtsschreibung den Afrikanern eine eigenständige Geschichte abspricht, um die Ausbeutung als Kulturtat zu rechtfertigen, versucht sie, die Fulbe, die in der westafrikanischen Geschichte Wertvolles geleistet haben, außerhalb des afrikanischen Kontinents herzuholen. Die helle Hautfarbe und die Tatsache, daß diese Wanderhirten in gewissen Gebieten eine Herrscheraristokratie gebildet haben, reicht für eine kolonialistische Mentalität, für die die Inferiorität der schwarzen Rasse außer Frage steht, die Ursache dafür aus einer vorgeblichen weißen Herkunft abzuleiten.

Darin kam Mungo Park vor. Wisst ihr Bescheid.

Aufschwung(TM)

Für unsere Eisenbahnfreunde schreibt Al Jazeera heute: „China has signed a deal to build a $3.8bn railway link between Kenya’s Indian Ocean port of Mombasa and Nairobi, the first stage of a line that will eventually link neighbouring Uganda, Rwanda, Burundi and South Sudan. (…) Under the terms of the deal, Exim Bank of China will provide 90 percent of the cost to replace the crumbling British colonial-era line with a 609km standard-gauge link, and Kenya the remaining 10 percent. (…) Once the Mombasa-Nairobi line is completed, construction would begin to link east Africa’s largest economy with Kampala, Kigali, Bujumbura and Juba – capitals of Uganda, Rwanda, Burundi and South Sudan.“

Der Tagesspiegel hatte über das chinesische Projekt berichtet, eine Alternative zum Panama-Kanal durch die Biosphären Nicaraguas zu bauen, was eine ökologische Katastrophe bedeutet: „All die ökologischen Bedenken (…) haben bei der Planung des Projektes bislang keine Rolle gespielt. Lediglich wirtschaftliche Prognosen hatten die Investoren von HKND der nicaraguanischen Regierung zunächst vorgelegt, erst auf öffentlichen Druck begannen nun auch ökologische Untersuchungen. Dennoch lockt der wirtschaftliche Aufschwung.“

Die Neger da unten vor unserer Haustür

So erklärt uns das ehemalige Nachrichtenmagazin die Lage im Südsudan:

Hintergrund der am vergangenen Wochenende ausgebrochenen Unruhen ist ein Machtkampf von Präsident Salva Kiir mit seinem im Juli entlassenen Stellvertreter Riek Machar. Im Südsudan leben mehrere verfeindete Volksgruppen. Kiir gehört den Dinka an, die die Regierungspartei und frühere Rebellentruppe SPLM (Sudanesische Volksbefreiungsbewegung) dominieren. Sein Rivale Machar ist ein Lou Nuer. Es wird befürchtet, dass sich die Kämpfe zu einem Bürgerkrieg ethnischer Gruppen ausweiten.

Super. Dagegen ist die traditionell suggestive bürgerliche „Geschichtswissenschaft“ („große Männer machen Geschichte, weil sie gut oder schlecht drauf sind“) schon fast aufklärerisch. Verfeindete Volksgruppen. Machtkampf. Mit dem Modell kann man auch den dreißigjährigen Krieg beschreiben:

Hintergrund der am vergangenen Wochenende ausgebrochenen Unruhen ist ein Machtkampf des Kaisers und Wallensteins mit der Protestantischen Liga. Im Mitteleuropa leben mehrere verfeindete Volksgruppen. Der katholische Wallenstein gehört den Böhmen an, die die Katholischen Liga dominieren. Sein Rivale Gustav Adolf ist ein Schwede. Es wird befürchtet, dass sich die Kämpfe zu einem Krieg ethnischer und religiöser Gruppen ausweiten.

Ernsthafter Journalismus wäre: Mir zu erklären, wer welche Interessen hat. „Macht“ als Motiv gilt nicht, das ist psychologisierende Klippschule, also Unfug. Und die Völker sind warum „verfeindet“? Ich bin als Preuße auch mit den Bayern verfeindet.

Die taz ist auch nicht besser. Da schwadroniert ein deutscher Militär über „kulturelle Fertigkeiten“, die Soldaten haben müssten, und gibt unwidersprochen Sätze von sich wie: „Wir müssen als Europa schon darauf achten, was vor unserer Haustür passiert.“ Ganz schon große Haustür – mehr als 5000 Kilometer breit. Man kann bei Lobbyisten des deutschen Neo-Imperialismus auch mal kritische Fragen stellen, taz? Oder war das „embedded journalism“, also ein autorisiertes Interview und wurde vom Kriegsministerium und den hessischen Grünen gesponsort?

Rebellion in Ubangi-Schari

„Ich wünsche Ihnen eine gute Entwicklung da unten.“ (Heinrich Lübke, Bundespräsident 1959-1969, zu einer Delegation aus Mauretanien)

In der Zentralafrikanischen Republik (aka Sango Ködörösêse tî Bêafrîka oder R.C.A.) gab es vor einigen Tagen einen Militärputsch. Ich fühle mich durch die deutschen Medien nicht hinreichend informiert und habe daher selbst über die Hintergründe recherchiert.

Das letzte Mal hatte ich etwas über dieses Land im Zusammenhang mit „Kaiser“ Jean-Bédel Bokassa gehört, einer der zahlreichen durchgeknallten und korrupten Folter-Despoten Afrikas, der sich aber der besonderen Zuneigung des damaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing erfreute: Der schützte ihn mit französischen Soldaten und der Fremdenlegion und erhielt dafür Uran für das französische Atom-Programm. Das übliche und bekannte Muster eben.

Der Plot des aktuellen Putsches scheint zunächst einfach zu sein: Eine ehemalige französische Kolonie, ohne deren Willen oder Duldung bis heute nichts passiert, wie BBC 2007 Einheimische zitierte. „CAR is in many ways still a French colony“. Und zu 80 Prozent christlich.

Der jetzt gestürzte Präsident François Bozizé hatte am 15.03.2003, also vor zehn Jahren, den damaligen Präsidenten Ange-Félix Patassé (Premierminister unter Bokassa) aus dem Amt geputscht. Patassé war offenbar eine Allianz mit Libyen eingegangen, sagt Roland Marchal in französischen Medien; das würde erklären, warum die Franzosen den ersten gewählten Präsenten des Landes damals zugunsten Bozizés fallen gelassen haben. Der abgesetzte Präsident ist laut Al Jazeera in den Kongo geflüchtet.

Der Afrika-Experte Marchal meint, Frankreich habe sich aus den aktuellen Kämpfen herausgehalten, weil „there is no structural or significant strategic interest there“. Das glaube ich nicht: „The landlocked Central African Republic, which is bordered by the Sudans, Chad, Cameroon and the Democratic Republic of Congo, is rich in natural resources such as gold, timber, uranium and diamonds.“

Der jetzige starke Mann ist Michel Djotodia, er war schon vorher „Verteidigungsminister“ und Anführer der so genannten Séléka-Rebellion („Allianz“ in der zentralafrikanischen Sprache Sango) vor einem Jahr. Das ist eine Gruppe mehrere tribal orientierter Warlords aus dem Norden der Zentralafrikanischen Republik. Französische Medien berichteten über Djotodia: „He comes from … a region where he is mostly known as an intellectual who speaks several languages. (…) He studied in Russia and has always had huge political ambitions.“

Einige Medien tischen uns die These auf, die „Instablität“ des Armenhauses Afrikas sei „hausgemacht“. Wie überall in Afrika haben auch die Staatsgrenzen der RCA nichts mit realen ökononmischen, sprachlichen oder kulturellen Gegebenheiten zu tun, sondern waren reine Willkür der Kolonialmächte rund um Französisch-Äquatorialafrika. Übrigens war ein westlicher Teil der heutigen Zentralafrikanischen Republik, der so genannte „Entenschnabel„, vorher Deutsch-Kamerun.

Am 11.01.2013 war es zu einem Stillhalteabkommen zwischen Bozizé und den Aufständischen gekommen. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt dazu, Bozizés Macht sei damals eingeschränkt worden: „Ihm wurde als Premierminister der 55-jährige Nicolas Tiangaye vor die Nase gesetzt, ein angesehener Verfassungsexperte und ehemaliger Menschenrechtsanwalt.“ Tiangaye wird auch unter den neuen Machthabern im Amt bleiben. [Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag über ihn anseht, den die Mainstream-Medien natürlich nicht verlinken, bekommt das „angesehen“ einen merkwürdigen Geschmack: Der Mann weiß vermutlich zu viel, als das man ihn loswerden könnte.]

Die Nachrichtenagentur AP schreibt: „The rebels say they are seeking the release of political prisoners and the integration of rebel forces into the national army. Seleka also wants South African soldiers who have been on assignment in Central African Republic to leave the country.“ Interessant ist, dass Südafrika (Mandela-Land!) Truppen geschickt hatte, die dem jetzt gestürzten Präsidenten helfen sollten, was offenbar misslungen ist.

Man fragt sich natürlich, warum Frankreich in Mali interveniert hat, nicht aber beim Putsch in Bangui. Die NZZ berichtet, dass die Warlords der „Webellen“ aus dem Tschad unterstützt würden. Man muss wissen, dass es vor allem um Diamantenschmuggel geht. Ein Drittel der Edelsteine verlassen illegal das Land. Die Organisation Kimberley-Prozess, einer internationalen Organisation zur Unterbindung des Handels mit „Konfliktdiamanten“, zu der auch die RCA gehört, sollte das eigentlich verhindern. eine Pressemitteilung von medico international klärt uns auf, dass es sich wohl nur um eine „Selbstverpflichtung“ der Industrie handelt, keine Diamanten zu akzeptieren, mit denen Kriege finanziert werden. Es gibt keine Konsequenzen, wenn sich jemand nicht daran hält. „Holz und Diamanten stellen die wichtigsten Exportgüter dar, die zusammen zwei Drittel des Exports ausmachen.“

Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Frankreich greift nur dann militärisch ein, wenn jemand anderes an der Ausbeutung Afrikas beteiligt werden will, etwa einheimische „Rebellen“. Das ist aktuell nicht der Fall. Die neue Machthaber hätten gegen französische Soldaten keine Chance. Die Kolonialmächte können mit Warlords sehr gut leben, auch wenn die die Bevölerung abschlachten und den Staatshaushalt in die eigene Tasche verschwinden lassen. Die Idee einer wahren Unabhängigkeit ist ausgestorben.

Es war auch einmal anders: Ubangi-Schari, wie das Gebiet früher genannt wurde, wurde im „Afrikanischen Jahr“ 1960 „unabhängig“ von Frankreich. Der erste Premierminister Barthélemy Boganda progagierte die „Vereinigte Staaten von Lateinafrika“, ähnlich wie Simon Bolivar in Südamerika.

„Ein wichtiges Anliegen war Boganda, die Einheit der Staaten des bisherigen Französisch-Äquatorialafrika auch für die Zukunft zu sichern, was am Widerstand des relativ wohlhabenden Gabun unter Léon M’ba scheiterte. Als Gegengewicht zu den arabischen und ehemals britischen Gebieten Afrikas schlug Boganda 1957 den Zusammenschluss der ehemaligen französischen, portugiesischen, spanischen und belgischen Kolonien Zentralafrikas zu den Les Etats-Unis de l’Afrique Latine (Französisch) bzw. Estados Unidos da África Latina (Portugiesisch) vor.“

Boganda, schon zum Premierminsiter ernannt, verunglückte 1959 bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz – noch vor der Unabhängigkeit. Wen wundert das…

Bildquellen: Wikipedia (unten: „Soldiers of the Forces Françaises Libres near Bangui in the Oubangui-Chari region (nowadays the Central African Republic) in 1940“)

Certain Limits in the Criminalisation of Bribery

Der Compliance Report on Germany wird zwar von deutschen Medien nicht verlinkt (man will das Publikum nicht mit ausländischen Sprachen belästigen), man sollte ihn aber trotzdem lesen.

„Transparency of Party Funding“ – mangelnde Transparent der Parteienfinanzierung – das übrigens ist das Thema des Buches von Matthew D. Rose: “Korrupt? Wie unsere Politiker und Parteien sich bereichern – und uns verkaufen”. Das Buch hatte natürlich keinerlei Konsequenzen, und das Massenpubllikum liest lieber etwaas über Wanderhuren, anstatt sich mit Politik zu beschäftigen.

In view of the above, GRECO concludes that Germany has implemented or satisfactorily dealt with only four of the twenty recommendations contained in the Third Round Evaluation Report. (…) By contrast, no progress whatsoever has been achieved in respect of any of the nine recommendations requiring concrete measures. GRECO recognises the overall high standards set by Germany in its fight against corruption; however, it very much regrets that Germany, one of the founding members of GRECO which signed the Criminal Law Convention on Corruption in 1999, remains one of the few GRECO members which have not ratified the Convention and its Additional Protocol. The authorities state that ratification is pending necessary amendments to be made to the Criminal Code. (…)

GRECO wishes to stress that the shortcomings in German bribery law – such as the limited criminalisation of bribery of parliamentarians and other members of domestic assemblies, coupled with the absence of trading in influence offences and, furthermore, certain limits in the criminalisation of bribery of foreign and international officials and of private sector bribery – are significant lacunae.“

Deutschland möchte offenbar Abgeordnetenbestechung nicht als Straftatbestand haben. Das lässt tief blicken. Ein Schelm, der sich was dabei denkt.

Übrigens – laut Wikipedia ist die „UN-Konvention gegen Korruption ist der erste weltweit völkerrechtlich verbindende Vertrag zur Bekämpfung der Korruption. Er verpflichtet die Vertragsparteien zur Bestrafung verschiedener Formen der Korruption gegenüber Amtsträgern und zur internationalen Zusammenarbeit. Die Konvention ist von 159 Staaten ratifiziert (Stand Januar 2012). Die größten Staaten, die die Konvention nicht ratifiziert haben sind Japan, Deutschland, Myanmar, Sudan, Saudi-Arabien, Nordkorea und Syrien.“

Da sind wir ja in guter Gesellschaft.

Commentarii de revolutio Arabico [Update]

Lybia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Tarabulus, aliam Fessan, tertiam qui ipsorum lingua Barqah, nostra Cyrenaica appellantur.

Wer jetzt an Caesar denkt, ist zwar gebildet und hat etwas über libysche Geografie gelernt, aber das hilft uns nicht viel weiter. Ich fühle mich durch die Medien, was die Revolutionen in Tunesien, Ägypten und Libyen engeht, nicht hinreichend informiert. Deshalb habe ich mich heute selbst umgeschaut, um mir ein Bild zu machen.

Die drei Landesteile, die seit 1951 den Staat Libyen ausmachen, sind sehr unterschiedlich; eine gemeinsame historische Tradition existiert wohl kaum. Der Südwesten ist ungefähr doppelt so groß die Deutschland, hat aber weniger Einwohner als Dortmund. Im gesamten an Ägypten grenzenden Osten, der Kyrenaika, leben etwa halb so viel Einwohner wie in Berlin.

Der Fessan im Westen Libyens wurde in der Geschichte von den geheimnisvollen Garamanten besiedelt, von denen die heutigen Berber vermutlich abstammen. Die Berber, die klassischen Bewohner der Sahara-Wüste, zu denen auch die nomadischen Tuareg gehören, verteilen sich auf fünf Staaten (ein Vergleich mit den Kurden liegt nahe). Man darf getrost bezweifeln, dass diese Völker für eine Revolution in Libyien zu gewinnen sind, da ihre Interessen, neben dem Karawanenhandel, eher darauf gerichtet sind, ökonomisch zu überleben und etwa am Rohstoffabbau im Niger teilzuhaben.

Der Norden des Landes, also im wesentlichen der Küstenstreifen Tripolitanien und dessen Hinterland, die ehemaligen phönizischen Kolonien und das spätere Karthago, wurde arabisiert. Hier kann Landwirtschaft betrieben werden; Erdöl und Erdgas kommen nur hier vor, vor allem in der Großen Syrte.

Der Osten Libyens ist auch kulturell und historisch anders: Weniger die Küste, sondern vielmehr das Landesinnere um die Kufra-Oasen prägen die Traditionen, etwa der Sanussiya-Orden, zu dem auch der Nationalheld Omar Mukhtar gehörte. Dieser Orden war auch eine islamische Erneuerungsbewegung in der Tradition des Sufismus; der ist aber theologisch weitaus toleranter als etwa die Wahabiten, die heute in Saudi-Arabien den Ton angeben. Die Sufis predigen zwar die Askese, sind aber eher spirituell statt dogmatisch ausgerichtet. Der Sanussiya-Orden finanzierte sich, bevor die Kolonialmächte Italien und Frankreich ihm seine ökonomische Basis entzogen, durch den Sklavenhandel zwischen Schwarzafrika, vor allem dem Sudan, und den Küsten Ägyptens und Libyens. Die europäische „Ausländer raus“-Organisation Frontex konzentiert heute im Südosten Libyiens Flüchtlinge in Lagern; Italien stellt dafür das Geld bereit.

Gute Journalisten stellen nur zwei Fragen, um das Wesentliche beschreiben zu können: Wo kommt die Kohle her? Und wo geht sie hin? In Libyen hat Gaddafi die Berber alimentiert, weil er ihre traditionelle Aufsässigkeit gegenüber seinen Nachbarstaaten als „Drohgebärde“ benutzen konnte. Die halbnomadischen Wüstenbewohner werden sich nur einem Aufstand anschließen, wenn zu erkennen wäre, dass die Nachfolger der Gaddafi-Clique ihnen ähnlich wohlgesinnt wären.

Die Kyrenaika hingegen will etwas vom Kuchen abhaben; ihre Bewohner, die historisch stark mit Ägypten verbandelt sind, wurden vernachlässigt und haben daher die stärkste Motivation für einem Umsturz. Das sagt aber nicht viel. Es kommt darauf an, wie Tripolitanien reagiert; den Rest Libyiens muss Gaddafi nicht berücksichtigen, selbst wenn der zeitweilig in den Händen Aufständischer wäre.

Wer – wie ich – jedem Umsturz, richtet er sich von unten nach oben, sympathisierend gegenübersteht, wundert sich: Plötzlich gibt es in Arabien „Volkskomitees“, eine Art Räterepublik, ohne dass man vorher etwas von einer Guerilla oder einer im Geheimen operierenden Organisation gehört hätte, wie etwa die erfolgreiche Sandinistische Befreiungsbewegung in Nicaragua oder die Tupamaros in Uruguay. Es handelt sich um eine klassische bewaffnete Märzrevolution 1848 forderten genau das, was die Volksmassen in Tunesien, Ägypten und auch in Libyen heute wollen – demokratischen Wahlen, Pressefreiheit und den Sturz der Tyrannen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Die Revolutionäre hoffen, dass der Kapitalismus für alle da ist. Wie das gehen soll, hat noch niemand verraten. Zur Zeit lebt der arabische Umsturz vom Prinzip Hoffnung, dass jeder eine Chance hätte, wenn nur die Wirtschaft nicht mehr in den Klauen einer korrupten Familienclique wäre. Diese Hoffnung ist zwar fromm, aber naiv.

Die eisenen ökononomischen Gesetze der so genannten „Marktwirtschaft“ – die schleichende Enteignung unabhängiger Kleinbauern (zugunsten staatlich subventionierter kapitalistischer Großbetriebe), der „tendenzielle Fall der Profitrate, die ungehinderte Fluktuation der Ware Arbeitskraft und das Entstehen einer industriellen Reservearmee (aus ehemaligen Bauern und/oder Einwanderern/Flüchtlingen), die das Proletariat in Schach und die Löhne niedrig hält – das alles steht Arabien noch bevor. „Diese Enteignung vollzieht sich durch das Spiel der inneren Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot.“ (Karl Marx, Kapital I, MEW 23, 790)

Ein Gespenst geht um in Arabien – das Gespenst des Kommunismus (oder wie auch immer man das heute nennen mag). Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen -und heimlichen – Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, die Europäische Union, die USA, Israel, Saudi-Arabien, die Ex-Kolonialmächte Italien und Frankreich, die Noch-Machthaber in Marokko, Algerien, Syrien und den Golfstaaten.

Die Revolution in Libyen wird auch Gadaffi nicht aufhalten können. Aber die Revolution fängt danach erst an. Bei den Wahlen im Herbst in Ägypten und deren Ausgang sprechen wir uns wieder. Jede Wette, dass diejenigen, die heute die wirtschaftliche Macht am Nil innehaben, auch nach den Wahlen immer noch fest im Sattel sitzen werden.

Update

SpOff: „Tunesiens Hauptstadt versinkt erneut im Chaos“ – „…mit der Aufarbeitung der Vergangenheit ist zögerlich begonnen worden. Das ging vielen Demonstranten nicht schnell genug. Sie sind der Ansicht, dass immer noch die gleiche Clique an der Macht sei – und sich für die Bürger nicht viel geändert habe.“ Meine Rede – die Revolution beginnt erst.

SpOff: „Experten fürchten die Spaltung Libyens“ – der Artikel scheint wie von mir (vgl. obne) abgeschrieben, nur das er seine Quellen verschweigt.