Block der Gläubigen (II)

Israelische Streitkräfte in Gaza, Quelle: IDF

Zweiter Teil meiner Notizen zu Gilles Kepel: Die Rache Gottes – Radikale Moslems, Christen und Juden auf dem Vormarsch“, insbesondere Kapitel 4: „Die Erlösung Israels“ (S. 203-267).

7. Die radikalsten Aktivisten der »Gush-Emunim« schwenkten auf eine Taktik des Gegenterrors ein, die an die Strategie der OAS in Algerien erinnert, und verstanden ihre Gewaltaktionen (durch die sie das Gewaltmonopol eines in ihren Augen versagenden Staates usurpierten) als Vollzug des israelischen Volkswillens — wie ein Mitglied dieser damals entstehenden »jüdischen Untergrundbewegung« in einer Verteidigungsschrift beteuert. Der Verfasser dieser Schrift weist immer wieder darauf hin, dass seiner Meinung nach der Gegenterror vom Durchschnittsisraeli und sogar der Regierung gebilligt werde. Als im Radio die Nachricht vom Attentat auf die arabischen Bürgermeister gesendet wird, erlebt er, wie eine einfache Frau spontan über die Bombenleger sagt: »Ich würde ihnen die Hände dafür küssen.« Der Militärgouverneur der besetzten Gebiete habe sogar bedauert, dass die Opfer bei den Attentaten nur verletzt wurden. Und in Nablus sei die arabische Bevölkerung von Sprengstoffanschlägen in Angst und Schrecken versetzt worden – womit man das gesteckte Ziel erreicht habe. Dem steht das »Lavieren« von Premierminister Begin gegenüber, der die Gewaltanwendung bedauert und eine Untersuchung anordnet, die allerdings im Sande verläuft. (Kepel, S. 232f.)

Im Februar 1983 wurde der „linke“ israelische Friedensaktivist Emil Grünzweig vom „rechten“ Yona Avrushmi ermordet. Es folgen weitere Anschläge, u.a. auf den Markt und die islamische Universität von Hebron mit mehreren Toten. Der israelische Geheimdienst Mossad zerschlug das „Untergrund“-Netz und verhinderte Schlimmeres – die israelischen Terroristen wollten auch den Felsendom und die al-Aqsa-Moschee sprengen, was vermutlich einen 3. Weltkrieg ausgelöst hätte.

Tatsächlich spekulierten die Verschwörer ganz kaltblütig auf diese Möglichkeit, wie der israelische Hochschullehrer Gideon Aran, der beste Kenner der »Gush-Emunim«, betont: »Die Anführer der Untergrundbewegung glaubten, dass die Sprengung der »Schandflecken« (des Felsendoms und der Al-Agsa Moschee [sic]) mehrere hundert Millionen Muslime zum Jihad veranlassen würde, was die ganze Menschheit in die letzte, entscheidende Schlacht zwingen würde: den Kampf zwischen Gog und Magog mit all seinen kosmischen Folgen. Der Sieg Israels am Ende dieser so sehnlich herbeigewünschten Feuerprobe könnte das Kommen des Messias vorbereiten.

Nach 1984 taucht die Gush-Emunim nicht mehr auf, aber die Theorien wie auch die des Kahanismus werden von anderen Parteien modifiziert aufgenommen und vertreten, unter anderem von der Otzma Jehudit. Wie überall sind auch die Grenzen zwischen „ultrarechts“ und „Nazis“ in Israel fließend – die Ideen der Anhänger Kahanes kann man durchaus mit den Nürnberger Rassegesetzen vergleichen.

Israelische Streitkräfte in Gaza, Quelle: IDF. kann jemand von den hier mitlesensen Waffe-, Militär- und Kriegsexperten erklären, was die Panzer oben für eine sonnendachähnliche Konstruktion haben und für was die gut ist?

8. Ich hatte 2015 schon etwas zum Thema „Terror und Apokalyptiker“ geschrieben gestützt u.a. auf Hans Blumenberg“ „Lebenszeit und Weltzeit“. Man sieht: Dieses Phänomen ist nicht auf nur eine der monotheistischen Weltreligionen beschränkt, sondern taucht in allen auf – als deren äußerste Konsequenz:

„Die Terreur ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit; sie ist also Ausfluss der Tugend; sie ist weniger ein besonderes Prinzip als die Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie in seiner Anwendung auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes.“ (Maximilien de Robespierre, 1794)

9. Kepel weist auch darauf hin, dass die Motive der „rechten“ israelische Terroristen denen der militanten Islamisten ähneln, die 1981 den ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat ermordeten. Dort „Re-Judaisierung“, hier „Re-Islamisierung“.

Jetzt wird es kompliziert (Arbeitshypothese). Wenn sich hinter Religion die jeweiligen Klassenkämpfe kostümiert verstecken – wie kann man das vergleichen, wenn sich die Ideen also Elemente des luftigen Überbaus – strukturell ähneln, die Kämpfe der Klassen aber unter ganz verschiedenen Voraussetzungen, Zeiten und Ländern stattfinden?

Israelische Streitkräfte in Gaza, Quelle: IDF

Dabei stößt die Rejudaisierung besonders unter den sephardischen Juden Israels auf große Resonanz, weil die Orthodoxen als erste ihre Interessen vertreten und es ihnen ermöglicht haben, sich innerhalb des institutionellen politischen Systems Gehör zu verschaffen. [Quod erat demonstrandum] Hat sich in der Zeit zwischen 1974 und 1984 vor allem die »Gush-Emunim« als Vorkämpferin einer Rejudaisierung Israels hervorgetan, sind es danach die Haredim, die sich in diesem Bereich besonders engagieren. Während die Hochburgen der »Gush-Emunim« in den Siedlungen der besetzten Gebiete liegen und die meisten ihrer Anhänger Aschkenasim oder Sabra sind, die in den Jugendbewegungen der national-religiösen Partei aktiv waren, stammt die (ein beachtliches sephardisches Kontingent umfassende) Gefolgschaft der Orthodoxen hauptsächlich aus dem israelischen Kernland in den Grenzen vor 1967. (S. 252)

10. Die Orthodoxen in Israel sind sich natürlich nicht einig (vgl. judäische Befreiungsfront). Die Schasch vertritt die Sephardim. Die Kriterien Sephardim und Aschkenasim zu unterscheiden, halte ich für irrational und so albern rassistisch wie die verschiedenen Hautfarben in Brasilien. Letzllich ist das immer eine soziale Unterscheidung (vgl. pielroja).

Die Agudat Yisrael ist eher von osteuropäischer, also chassidischer Tradition geprägt. Degel haThora „repräsentiert den nicht-chassidischen Teil des aschkenasischen ultraorthodoxen Judentums, steht also in der Tradition der Befreiungsfron Judäas) litauischen Mitnagdim„.

Auf die Geringschätzung des aus Arbeiterpartei und Aschkenasım bestehenden Establishments, das den Zionismus auf seine eigenen Interessen abgestimmt hatte, reagierten die Sepharden häufig mit Wahlenthaltung. Hinzu kam die offene Auflehnung gegen das System, wie sie sich bei den Ausschreitungen ın den Elendsquartieren von Haifa 1959 oder ın der Gründung der »Schwarzen Panther« 1971 manifestierte, die auf die Ähnlichkeit ihrer Situation mit der Unterdrückung der Schwarzen in den USA aufmerksam machen wollten.(…)

Zugleich entwickelten diese Schattenkinder des sozialistischen und weltlichen Zionismus in ihrem überschwenglichen religiösen Empfinden neue Formen der sozialen Vernetzung, der Solidarität, des gesellschaftlichen Aufstiegs und der Verteidigung ihrer verspotteten Identität. Diese religiöse Inbrunst nahm im wesentlichen zwei Formen an: Zum einen bestand sie ın der symbolischen Verlegung von Gräbern von (hauptsächlich marokkanischen) Heiligen nach Israel, deren neue Ruhestätten zu regelrechten Wallfahrtsorten wurden; zum anderen in der Wiedereinführung der Verehrung von Weisen (Hakham) – wie man sie schon in der Diaspora praktiziert hatte. (S. 256)

11. Diese auf der Ebene der gesamten Bewegung praktizierte Endogamie verstärkt den inneren emotonalen Zusammenhalt der Gemeinschaft, die sich durch Riten der totalen sozialen Abgrenzung definiert. (…)

Eine solche Definition der Identität durch einen übersteigerten Ritualismus, durch die systematische Suche nach Abgrenzungssymbolen erinnert an eine pietistische islamische Gruppe wie die »Tablich«.

Da haben wir wieder alle „Sekten“-Mechanismen zusammen. Für mich ist auch die Hijabisierung der türkischen Einwanderer und deren Nachfahren so erklärbar. (Ende meiner Notizen)

Das buntscheckige Volk der Panzaleo-sprechenden Rothäute

Immer und immer wieder nehme ich mir vor, bein sonntäglichen Frühstück keine deutschen Medien zu konsumieren. Und immer, wenn ich rückfällig werden, bestätigt sich mein VorUrteil: Entweder verfassen die Praktikanten Quatsch, oder die Redakteure sind genau so blöd wie jene. Und ich muss mich dann ärgern und blogge über meinen Ärger statt über etwas Interessantes.

Wenn jemand hierzulande etwas Völkischen daherfaselt, wird es um so schlimmer. Zudem zwingt die Mischung aus political correctness, Opportunismus und Feigheit oft zu sprachlichen Volten, die nicht nur im wörtlichen Sinn unaussprechlich, sondern auch unverständlich sind (wie das Wort „Volte“).

Im aktuellen „Spiegel“ (S. 80) haben wir hier eine „Quetschua-Ethnie“. Nun ist Quechua eine Sprache und sonst nichts. Ethnie heißt im Deutschen „Volk“, es sei denn, man plante eine ethnologische Diskussion vom Feinsten, die so ausufert, dass man die letzten 6000 Jahre Weltgeschichte betrachten muss. „Volk“ hat im Deutschen aus Gründen einen Beigeschmack, so dass oft lieber englische Wörter benutzt werden. Redakteure und Praktikanten erheben sich selten bei etwas, was sie nicht wirklich interessiert, über das Wikipedia-Niveau, das sie hier recht haben lässt – auch dort sind die, die Quechua sprechen, eine „Ethnie“.

Im Detail wird das natürlich extrem lustig und lächerlich, weil es mittlerweile bei den Mittelklassen der lateinamerikanischen Staaten Mode geworden ist, Quechua und auch Aymara zu sprechen (was zu einer Renaissance der eingeborenen „indigenen“ Musik geführt hat). Man kann das irgendwie vergleichen mit Kanak Attak: Wer rassistisch diskrimiert wurde, dreht den Spieß verbal um.

In Wahrheit geht es immer nur um die Klassenfrage. (Über den „Indianerismus“ in Ecuador hatte ich schon geschrieben.) Jemand wird nicht abschätzend beurteilt, weil er oder sie Quechua spricht, sondern weil das vorwiegend die Bauern und Armen tun, von denen die Mittelklassen sich abgrenzen wollen. Das ist bekanntlich auch die primäre Idee der klassistischen Gendersprache.

Das galt auch für die „Tracht“, die keine ist, sondern der Landbevölkerung von den Spaniern aufgezwungen wurde oder – wie die Cholita auf dem obigen Bild – eine buntscheckige Mischung aus allen möglichen Moden Europas und Lateinamerikas. In Bolivien ist die Chola ein Zeichen für „Tradition“, auch bei Mestizen.

Ich habe das selbst in Bolivien erlebt. Der Fahrer des LKW, mit dem wir unterwegs warn, selbst Aymara-Indio, machte sich über die Dorfbewohner lustig und nannte sie „pielroja“ („Rothäute“), wieder ein Beweis, dass „indianisch“ oder die Sprache nichts mit der Haut oder der Abstammung oder gar einem „Volk“ zu tun haebn, sondern eine Lebensweise im Verhältnis zum Mainstream meint.

Das Foto habe ich 1979 in Quito, Ecuador, gemacht. Ich kann leider die Perspektive nicht wiederfinden, aber das im Hintergrund sollte die Kathedrale sein.

Uru Chipaya

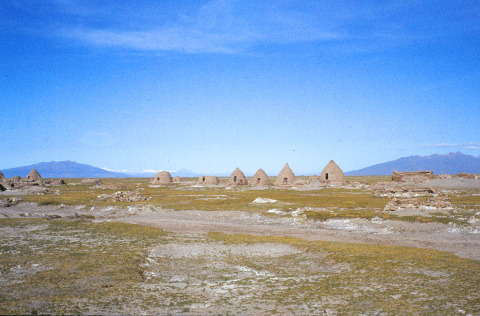

Eine Ansichtskarte aus Boliven (1984) von Chipaya. Die Dorfbewohner wollten nicht fotografiert werden; diesen Wunsch habe ich respektiert.

Der exotischste und auch abgelegenste Ort, den ich in meinem Leben jemals besucht habe, ist zweifellos Chipaya in der Salzwüste im Westen Bolivens. Nur in diesem kleinen Dorf wohnen die letzten Ureinwohner Boliviens, also diejenigen, die vor der Eroberung Boliviens durch die Inka die Wüste besiedelten. Über die Uro Chipaya findet man im Netz nur wenige Informationen, und das was es gibt, stammt oft von christlichen Missionaren, die bald den letzten Rest dieser ursprünglichen Sprache und Kultur ausgerottet haben werden, wie an so vielen Orten der Welt.

Die Urus am Titicaca-See werden den Touristen oft als „Ureinwohner“ verkauft Das ist aber mitnichten so; sie sind meistens Aymara. „Die ursprüngliche Sprache der Urus (Urukilla bzw. Uruquilla) war mit der Chipaya-Sprache eng verwandt bzw. wird mit dieser als Uru-Chipaya zusammengefasst. Die Urus selbst bezeichneten ihre Sprache bisweilen als ‚Pukina‘; dieses darf jedoch nicht mit dem historischen Puquina (Pukina) derselben Region verwechselt werden, das eine völlig andere Sprache war.“

Chullpas und Getreidespeicher in der Salzwüste in der Nähe von Sabaya. Im Hintergrund kann man die schneebedeckte chilenische Kordillere erkennen.

The Uru Chipaya is one of the most ancient people of South America, originating from 1500-2000 B.C. In the 16th century, the Uru Chipaya represented a quarter of the Altiplano Andean population. Nowadays, their territory represents a mere 920 km2, and the Uru Chipaya population counts little more than 2 000 individuals. The Uru Chipaya live in the Bolivian Altiplano bordering the salt desert of Coipasa,  at an altitude of 3640 m. Their territory is organized in 4 ayllus (or communities): Unión Barras, Aranzaya, Manazaya and Wistrullani. The traditional habitat consists of a group of circular houses built with mud and straw. One house serves as kitchen, another one as room, and so on and so forth.

at an altitude of 3640 m. Their territory is organized in 4 ayllus (or communities): Unión Barras, Aranzaya, Manazaya and Wistrullani. The traditional habitat consists of a group of circular houses built with mud and straw. One house serves as kitchen, another one as room, and so on and so forth.

Wie ich dort hingekommen bin – von der Bergarbeiterstadt Oruro in die Salzwüste in der Nähe der chilenischen Grenze -, habe ich hier schon am 08.04.2013 („In der Salzwüste: Un poco mas Atletismo“) beschrieben.

Von Escara aus waren es noch knapp 30 Kilometer Fußmarsch. Meine damalige Freundin und ich ließen das schwere Gepäck in Escara und nahmen nur einen leichten Rucksack mit Lebensmitteln für ein paar Tage und das Nötigste mit – wie einen Schlafsack, weil es trotz der brüllenden Hitze tagsüber in der Nacht schneidend kalt sein kann. Immerhin liegt die Salar de Coipasa 3500 Meter hoch. Es gibt weder Bäume noch Büsche.

Wir kamen vollig erschöpft am späten Nachmittag an; man hatte uns den „Weg“ beschrieben, aber die Beschreibung war nicht viel mehr als ein Fingerzeig in die richtige Himmelsrichtung. Wir waren doch froh, dass wir irgendwann am Horizont die Rundhütten sahen. Eine Frau in der Tracht der Chipaya verkaufte uns für einen Pfennigbetrag frisch im Backofen gebackenes Brot – ich denke, das war das leckerste Brot meines Lebens.

Die traditionellen Rundhäuser der Poquina aka Uro Chipaya sind am besten für die extremen Temperaturunterschiede geeignet. Leider werden sie immer mehr, auch durch den schlechten Einfluss der Missionare, durch Wellblech ersetzt.

Da zwei Clans das Dorf regierten, gab es auch zwei „Bürgermeister“ (Alcalden), die unterschiedlicher Meinung waren, wie wir zu behandeln seien. Der eine begrüßte uns freundlich und wies und den einzigen Raum der winzigen Dorfschule als Schlafplatz. Der andere bedeutete uns mehr oder weniger höflich, das wir unerwünscht seien. Die Fotos habe ich daher auch nur heimlich gemacht.

Der Friedhof von Chipaya ist auch via Google Maps noch gut zu erkennen. Am Fuße der Berge im Hintergrund liegt der winzige Ort Escara, vom dem aus wir losmarschiert waren.

Ich erinnere mich noch an die Nacht. Ich musste austreten, aber natürlich gab es in ganz Chipaya nichts, was auch nur annähern nach einer Toilette aussah, noch nicht einmal einen „Donnerbalken“. Man geht einfach an den Dorfrand und verrichtet sein Geschäft dort. Es war klirrend kalt und eine sternenklare Nacht, einige Hunde bellten halb im Schlaf. Sonst hörte man rein gar nichts. Das kann sich ein Mensch, der in der Stadt wohnt, nicht vorstellen. Es war unglaublich intensiv.

Wer einmal den südlichen Sternenhimmel gesehen hat, mit dem Kreuz des Südens, das man mit bloßem Auge wandern sieht, der wird das nie vergessen. Der große Wagen, den man hier gut sehen kann, verschwindet in Südamerika fast am Horizont. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie weit man von Europa weg ist.

Wir blieben einen Tag in Chipaya. Man sagte uns, am nächsten Tag käme ein Lastwagen, der wieder nach Norden führe, der würde uns mitnehmen – was auch geschah. Der Fahrer, selbst Aymara-Indio, machte sich über die Dorfbewohner lustig und nannte sie „pielroja“ („Rothäute“), wieder ein Beweis, dass „indianisch“ nichts mit der Haut oder der Abstammung zu tun hat, sondern eine Lebensweise im Verhältnis zum Mainstream meint.

Otavaleños

Marktszenen in Otavalo, Ecuador (1979). Ich bin erstaunt, dass nicht nur der deutsche (da erwarte ich es nicht anders), sondern auch der englische Wikipedia-Eintrag nichtssagend und dem Thema unangemessen sind – der spanische Beitrag sieht da schon anders aus.

„Otavalo es el municipio de mayoría indígena más rico de la República de Ecuador“. Die Gemeinde ist die reichste von allen „indianischen“ Orten in Ecuador. Der Bürgermeister gehörte dem Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País (MUPP-NP) an. Das ist eine Partei in Ecuador, die mit der indianischen Dachorganisation CONAIE verbündet ist und die Interessen der indigenen Bevölkerung ganz Ecuadors vertritt.

Bevor sich jetzt die völkischen Romantiker und andere reaktionären Multikultis und „Kulturen“-Groupies zu Wort melden: Wer „Indianer“ ist, weiß in Südamerika kein Mensch. Das ist eine soziale Kategorie, die jemandem zugeschrieben wird – wie hierzulande „Fremder“ oder auch nicht. Ich habe selbst miterlebt, wie ein so genannter Mestize „(Karl May nannte die noch „Halbblut“) einen „indianischen“ Bauern als „Rothaut“ („pielroja“ – auch eine bekannte billige Zigarettenmarke in Bolivien) beschimpfte.

„Indigen“ (eigentlich „indianisch“) ist etwas Ähnliches wie eine „nationale Minderheit“ in Deutschland, also Sorben, Sinti und Roma, Dänen oder Friesen. Nation und Staatsangehörigkeit bedeuten nicht dasselbe, das muss man völkischen Reaktionären sie Sarrazin und Multi“kultis“, die alles Politische auf vermeintliche Folklore („Haus der Kulturen der Welt“) reduzieren, immer erst mühsam erklären. Ein „Indianer“ ist also nicht jemand, der traditionelle Tracht trägt (die in Südamerika oft spanische Bauernkleidung ist, die den „Ureinwohnern“ von den Konquistadoren aufgezwungen wurden), sondern jemand, der auf eine bestimmte Art und Weise lebt und politisch handelt und sich in eine Tradition stellt.

Eine „reine“ Kultur gibt es nur in den Köpfen deutscher Rassisten und anderer Neonazis und ihrem „linken“ Pendant, den paternalistischen Rettern der „bedrohten Völkern„. („Im Unterschied zu anderen Menschenrechtsorganisationen hat die GfbV in besonderen Situationen militärische Interventionen und Eingriffe unterstützt“.)

Im Deutschen sagt man auch nicht Volk, sondern vornehm „Ethnie“ (obwohl das genau dasselbe ist) oder, wenn man sich „grünalternativ“ gibt: „Kultur“. Besonders lächerlich verschraubt ist die Formulierung über Mario Conejo im deutschen Wikipedia: er habe einen „ethnischen Kichwa-Hintergrund“. Das entspricht dem Wortungetüm: „er hat einen Migrationshintergrund“ – statt: er ist Einwanderer oder das Kind von Einwanderern. Der Bürgermeister spricht also auch Quechua oder Runasimi, die Sprache der Inkas, so wie ein Sorbe Sorbisch spricht. (Man sagt ja auch nicht: „Er hat einen völkischen Sorbisch-Hintergrund.“) In Ecuador ist Quechau übrigens keine Amtssprache – im Gegensatz zu Peru. (Sorbisch ist in einigen Gegenden Deutschlands auch eine Amtssprache.)

Die Indigenas von Otavalho waren schon immer sehr geschäftstüchtig und wussten sich gut zu vermarkten. Die Männer erkennt man an ihrem langen Zopf und den blauen Ponchos, die sie auch im Ausland nicht ablegen. Ich habe sogar schon einen Otavalo auf einem Flohmarkt in Berlin getroffen und in einem Straßencafé in Caracas – der trug aber nur seinen Zopf, nicht den Poncho, und lachte sich kaputt, als ich ihm auf den Kopf zusagte, woher er stammte. Die Venezolaner wussten es nicht, aber der einzige Gringo weit und breit. Zuerst wollte er mir eine „indianische“ Decke verkaufen, als wir gemeinsam Kaffee schlürften, und er lachte sich noch mehr kaputt, als ich ihm sagte, von einem Otavaleno würde ich nichts kaufen, der würde mich sowie über’s Ohr hauen. Zum Abschied umarmte er mich und nannte mich „hermano“ („Bruder“), vermutlich weil wir die beiden einzigen Männer in Caracas mit einem Zopf bzw. Pferdeschwanz waren (1998).

Heute ist Otavalo (Utavalu in Quechua) auf den ersten Blick ein Ort für Touristen, die den Markt so erleben wie Schwaben oder Ossis den Türkenmarkt in Kreuzberg.