Kolonial [Update]

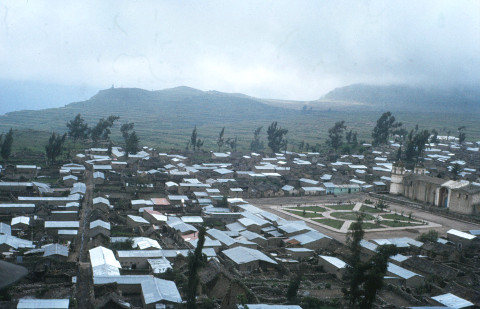

Irgendwo in Peru, 1984. Ursprünglich dachte ich, das sei in Cusco, aber so nah an die Berge reicht die Kolonialarchitektur dort eigentlich nicht. Vermutlich ist das Gebäude ohnehin schon abgerissen worden.

[Update] Das alleswissende Publikum in Gestalt des Lesers Bex hat tatsächlich etwas sehr Exotisches herausgefunden. Genau dieses Foto gibt es online – meines war nur seitenverkehrt (habe ich korrigiert).

Noch schöner: Es ist in Chivay im Colca-Tal, fotografiert am 9. Dezember 1984. Wir waren von Cabanaconde mit dem Bus gekommen und in einer lustigen Herberge untergebracht.

Es kommt sogar noch besser: Per Google kann man das Haus auch ansehen. Es ist auf der Plaza de Armas Ecke Arequipa.

Ich habe dann in meinem Reisetagebuch nachgeschaut:

[Wir fahren] durch das Colcatal mit atemberaubenden Ausblicken in die Schlucht und auf die Berge und kommen nach ein paar Stunden in Chivay an. Dort ist alles total anders: Strom und Licht, Straßenanschluss, Restaurants, ein extrem sauberes alojamiento, ein Markt mit Essen, eine Plaza mit Spielautomaten, Läden, mehrere oficinas und ein großes Polizeirevier mit Knast.

Auf der anderen Seite des Flusses heißt der Ort seltsamerweise Sacsayhuaman [dafür habe ich keinen Beleg gefunden]. Wir entdecken auch einen kleinen runden Platz in den Hügeln; aber ob er alt ist, weiß ich nicht. Zumindest heißt die Brücke „El Inca“. Die Terrassen im Colcatal sind bestimmt auch schon älter. (Das „amerikanische Dorf“ im Colcatal versetzt mich in Staunen.) [Ich weiß nicht mehr, was ich damit meinte.]

Im Grunde genommen ist in Chivay genau so wenig los wie in Cabanaconde, ja als Gringo kriegt man noch weniger mit, weil man sich in Kneipen aufhält, wo die Einheimischen nur essen. Sitzen, reden und trinken scheint bis auf die alleinstehenden Männer nicht üblich. Außer den Marktfrauen und einigen ärmeren Leuten trägt hier keiner traditionelle Kleidung. Der Unterschied und die Symbolik, die die Kleidung – ob sie praktisch ist oder nicht – ausdrückt, scheint für die Leute extrem wichtig zu sein, vielleicht noch wichtiger als für uns. Nur der Hut hält sich am längsten. Vielleicht ist der soziale Aufstieg durch Sprache und Kleidung so am besten zu signalisieren. [Ich meinte: Damals waren die traditionelle Kleidung und Quechua ein Zeichen für „Bäuerliches“ und arme Leute; wer nach „oben“ strebte, kleidete sich „westlich“ und sprach Spanisch. Heute ist das offenbar nicht mehr so.] Die Frau des Bullen [Polizisten] trägt hochhackige Schuhe, Hosen und raucht.

Wir spazieren noch das Flusstal aufwärts und baden in den heißen Quellen. Der höchste Genuss! Es gibt drei Becken! Das Wasser ist so heiss wie in der Badewanne, und nach ein wenig Schwimmen geht einem schnell die Puste aus. Das Wasser kommt heiss als kleiner Bach den Beg hinunter und wird oben ohne Zusatz direkt in die Becken geleitet.

Wir reden lange darüber, warum in den Andendörfern, jedenfalls in denen, die wir gesehen haben, alles so kaputt ist. Das Problem kenne ich ja, weil auf den anderen beiden Reisen [1979/80 und 1981/82] ähnliche Fragen auftauchten. Man sagte uns, es gebe nur noch Privateigentum an Land [also kein Kollektiveigentum mehr]. Das heisst, das keine reale Basis für eine Gemeinsamkeit oder Solidarität da ist außer der gemeinsamen Armut. Einige schließen sich daher halb-chiliastischen Bewegungen an wie der IU [Izquierda Unida]. Der Opa izquierdista in Cabanaconda sagte: Wir wählen die IU, weil die für die Armen sind, und wir sind arm. Aber warum ist es dann in Bolivien anders? Vielleicht weil die Peru die „linken“ Militärs das Experiment mit den Kooperativen eingerichtet haben und damit die traditionelle Dorfgemeinde zerstört haben? Vielleicht auch ein Problem der Ungleichzeitigkeit?

Dann beginnt unser Tag der Strapazen oder die „noche triste“. Erst warten wir vergeblich auf den Bus, und wir vermuten schon, dass wegen des Streiks erst gar keiner von Arequipa losgefahren ist. Endlich kommt er, und wir bekommen erst nach langem Rangieren einen Sitzplatz. Der Bus fährt mindestens zwei Stunden ständig Serpentinen bergauf, und Chivay ist immer zu sehen. [Gemeint ist die von oben schon extrem abenteuerlich aussehende 109 nach Süden am Huarancante (5,426m) vorbei.] Auf 4800 Metern liegt rechts und links Schnee. Einmal sehen wir einen in die Schlucht gefallenen LKW. Es ist mir ein Rätsel, warum die Busfahrer entweder hart am Abgrund entlangschlittern oder auf freier Strecke links fahren, wo doch die Straße rechts genau so schlecht ist.

Endlose Altiplano-Landschaft mit spärlichem Grasbewuchs und riesigen Llama- oder Alpacaherden. Ich frage mich, ob die Leute auf den Höfen nur von Wasser und Vieh leben, weil weit und breit kein Pflänzchen, das man essen könnte, zu sehen ist… [Ende Tagebucheintrag]

Von Chivay ging es dann weiter über eine 5000 Meter hohe Straße in Richtung der Bahnstrecke nach Julilaca, wo wir in Sumbay eine noche triste verbrachten, in anderen Worten: eine total beschissene Nacht.

Dorfstrasse und eine Hochzeit

Ein Nachtrag zu Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Mehr Fotos im April 2011: „Valle de Colca“.

Aus meinem Reisetagebuch, 24. März 1894, Juliaca:

Mit der Fahrt nach Cabanaconde fing die Reise erst richtig an, obwohl wir schon rund einen Monat unterwegs sind, nicht vom Gefühl her, sondern von der Intensität der Eindrücke. Wenn es nicht regnen würde, wäre alles vielleicht schöner und angenehmer, aber die Stimmung ist irgendwie authentischer.

Unser Hotelzimmer [in Juliaca], in einem ehemals großzügigen und vornehmen Hotel am Hauptplatz, jetzt total abgewrackt und baufällig. Die Wasserleitungen laufen außen an den Fluren entlang, die Waschbecken sind undicht, eine Glühbirne an der Decke beleuchtet unsere Wäscheleine und die Strümpfe daran, ein Schrank, dessen eine Tür abgebrochen ist und außen vorlehnt, die beiden Fensterflügel zur Plaza sind mit Latten von innen vernagelt – wohl weil der Balkon nicht sicher ist, feuchte Fußbodenbretter, überall ist der Putz heruntergefallen, und wir meditieren darüber, wie man mit den einfachsten Mitteln oder sogar nur mit gutem Willen vieles reparieren könnte.

Von Arequipa aus geht die Fahrt erst Richtung Küste durch endlose Steinwüsten. Wieder rollen von links die grauen Wanderdünen Richtung Straße, die ihr vorläufiges Ende bedeutet. Irgendwann biegt die Route nach Norden ab. Einige Bewässerungskanäle sorgen für ein bisschen Vegetation. Was könnten die Leute alles mit der Nutzung von Sonnenenergie anfangen!

Die Schotterstraße führt durch Sandwüste, wir bleiben einmal im Sand stecken. Ein irrer Gegensatz: Wenig später schraubt sich die Straße in endlosen Serpentinen bis in eine so hohe Zone hinauf, dass der Nebel alles bedeckt.

Wir passieren Huambo [3332 m], wo zum ersten Mal ein „Andendorf“ auftaucht. Die Leute starren uns an, schrecklich ärmlich, die Frauen in Tracht, aber der Eindruck ist noch wie im Zoo – so ein Widerspruch zu Arequipa.

Spät in der Nacht kommen wir nach einer haarsträubenden Fahrt an Abgründen entlang in strömendem Regen an. Der Nebel ist so dicht, dass man die andere Seite der Plaza [von Cabanaconde] nicht erkennen kann. Taschenlampen irren durch die Gegend. Das Wasser rauscht in Bächen überall entlang.

Es gibt nur ein alojamiento, mit Schlafsaal, das als die Unterkunft mit dem fürchterlichsten Klo in die Reiseannalen eingehen wird. In einem höhlenartigen „Restaurant“ gibt es noch ein cena, und wir kommen nicht darum herum, noch eine drittes „Abendessen“ für den Hotelchico [Der Junge, der in der Nacht der „Manager“ war] auszugeben. Der chico ist total nervig, folgt uns auf Schritt und Tritt und will mehr Geld. Wir trinken im Dunkeln auf der Plaza noch einen Kakao im Stehen und quatschen mit den Frauen dort.

Zum Klo muss man zehn Meter durch einen total verschlammten Hof. Das baño besteht aus eine windschiefen Hütte, überall steht Gerümpel herum, der Fußboden ein Matsch, das Klo nur ein runder Hohlstein mit einem hölzernen Deckel, natürlich total vollgeschissen. Keiner von uns beiden schafft es in den drei Tagen, sich richtig zu erleichtern. Das „Hotel“ besteht aus mehreren Lehmziegelhütten, teilweise mit Wellblech oder Stroh gedeckt, wie die meisten Häuser des Ortes. Die Leute kochen im Hof, mitten im Müll, in einem rußigen Top, daneben liegt ein blutiges Schaffell. Im ganzen Ort gibt es kein elektrisches Licht.

Trotz der Unannehmlichkeiten merkt man, dass Cabanaconde für viele Dörfer in der Sierra repräsentativ ist, für die traurigen, resignative Stimmung. Nur einige Frauen verändern das Bild zum Positiven. Die meisten tragen Tracht: Sandalen, lange Röcke, einige dunkelblau mit bestickten Säumen, ein Hemd, darüber eine reich verzierte Weste, ein Wickeltuch um die Hüfte, was seitwärts herunterhängt, und eine Decke zum Umhängen, zwei oder mehr Zöpfe und einen bestickten Hut.

Einige Frauen sehen recht selbstbewusst aus, und fotografieren geht leider nicht. Die Männer sind kaum zu sehen, aber einige Betrunkene bevölkern tagsüber die Plaza. Ab und zu treiben Bauern ihre Schafe und Ziegen durch den Ort. Ihre Kleidung besteht oft nur aus Fetzen.

Frühstück: Eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Am ersten Morgen wachen wir auf und sehen einen riesigen schneebedeckten Sechstausender [den Hualca Hualca] – ein atemberaubender Anblick. Die Dorfstraßen sind so eng, dass bis auf eine [vgl. Foto ganz oben] kein Auto durchkäme, in der Mitte ein Ablauf, ansonsten mit dicken Steinen teilweise „gepflastert“. Von oberhalb des Ortes kann man sehen, dass in einigen Teilen viele Häuser verlassen sind.

Am Nachmittag geraten wir in eine Hochzeit: Man winkt uns hinein. Ungefähr ein Dutzend Leute in Tracht, behängt mit Früchten, vor allem Zwiebeln, und geschmückten Hüten und eine stark angetrunkene Kapelle, die entsprechende Weisen vorträgt. Wir werden zu Schnaps genötigt. Die Braut, auch schon sehr angeheitert, will sich halb im Ernst mit mir verloben, aber die Vortänzerin [hinten rechts auf dem Foto] hat alles im Griff.

Der Bräutigam bringt kaum ein Wort heraus. Einer der Männer fällt in den Schlamm und steht nicht mehr auf. Eine uralte Frau mit weißen Haaren, sehr würdevoll, begrüßt uns sitzend auf Quechua. Sie spricht kein Spanisch.

Endlich bewegt sich die ganze Gesellschaft durch das Dorf zum Haus des Bräutigams, wo wir zu Suppe – mit einigen Kohlblättern – sowie Schnaps und Chicha aufgefordert werden. Wir unterhalten uns vor allem mit einem älteren Izquierdista, der alle Alemanes über den grünen Klee lobt und auf die Amis schimpft.

Männer und Frauen sitzen getrennt. Auf einem Teller liegt Geld, und jeder Betrag [der spendenden Gäste] wird mit Namensnennung auf einem Zettel vermerkt, speziell unsere deutsche Mark wird gesondert diskutiert. [Anmerkung: Ich war in einem Dilemma – die Maximalspende der Gäste war umgerechnet eine Mark wert; hätte ich weniger gegeben, hätten sie von mir gedacht, dass ich als reicher Gringo ein Geizhals wäre. Hätte ich aber wesentlich mehr gegeben, hätte das den Leuten ihre Armut demonstriert und wäre auch beleidigend gewesen. Ich hab dem Brautpaar also eine Mark und erklärte ihnen, wieviel diese umgerechnet in peranischen Soles wert war. Manche der Gäste konnten nur ein paar Zwiebeln oder einen Kohlkopf schenken.

Was nicht in meinem Tagebuch steht, was ich aber nie vergessen werde: Die größte Sensation war, als ein sehr alter Mann den Raum betrat und, da kein Platz frei war, ich aufstand und ihm sagte, ich sei jung und er solle sich bitte auf meinen Platz setzen. So etwas erwarteten sie offenbar übehaupt nicht. Der Mann tat es und murmelte ständig vor sich hin, was ich für ein „komischer“ Gringo sei – für einen Bauern aufzustehen. Die Männer wollten umgehend eine Kommission zusammenstellen, die uns in die grandiose Schlucht [Colca-Canyon – der dritttiefste Caynon der Welt] führen sollte, damit noch mehr Touristen kämen. Wir waren wohl die ersten. Zum Glück waren alle so betrunken, dass es sie diesen Plan wieder vergaßen – sie wären wohl alle in die Schlucht gestürzt. Der Mirador de Achachihua, den man heute dort sehen kann, könnte ein Resultat dieses Plans sein, den irgendwann irgendjemand umgesetzt hat.]

Wir schaffen uns kaum, uns zu verabschieden: Der Bräutigam, nur noch flüsternd, ist so gerührt, dass er in Tränen ausbricht und uns ständig umarmt. Um sechs Uhr verlassen wir die Feierlichkeiten, nur um festzustellen, dass die Señora unserer Unterkunft doch nichts gekocht hat. Unregelmäßig wird abends auf der Plaza Essen verkauft, fast nur Kohlenhydrate. Wir haben Glück.

Ab drei Uhr Nachmittags regnet es jeden Tag, und später wird der Nebel undurchdringlich dicht. Wir gehen zwischen sieben und acht ins „Bett“, weil man ohnehin nichts unternehmen kann.

Arequipa oder: are quepay!

Arequipa (Peru), die „weiße Stadt“, das Zentrum des Südens – die Altstadt ist Weltkulturerbe.

Wenn man das obere Foto genau betrachtet und es mit der Perspektive von heute vergleicht, erkennt man, dass der Riss im Bogen, der vermutlich von einem der zahlreichen Erdbeben in der Region stammt, ausgebessert zu sein scheint. Damals habe ich mich kaum getraut, darunter herzulaufen. Von wo aus ich damals den Plaza Mayor fotografiert habe, konnte ich nicht genau ermitteln; ich muss wohl irgendwo im 1. Stock der Bogengänge gestanden haben.

Aus meinem Reisetagebuch, auch über das Monasterio de Santa Catalina, März 1984:

In Arequipa waren wir sieben Nächte, vor allem wegen B.s Durchfall, der jetzt [21.3.] endgültig vorbei ist. In Arequipa fällt mir zuerst das Frauenkloster ein. Der Konvent war auch das einzige, was wir außer einem kurzen Blick in die Kathedrale, wirklich besichtigt haben. Das Kloster ist wie eine Miniaturstadt mit offenbar streng geregelten Möglichkeiten, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Doppelt holzvergitterte Fenster sind die einzige Sprechmöglichkeit mit Besuchern. Der Gang innen nach oben ist mit durchsichtigen Steinen versehen, da dass Tageslicht hereinkommen kann.

Die ganze „Stadt“ mit kleinen Straßen und Plätzen gliedert sich in zwei Abteilungen, die für die jungen Nonnen, in der das meiste gemeinsam gehalten ist (Schlafsaal, Küche) und eine für die sozialen Aufsteigerinnen mit eigenem Zimmer und einem für Bedienstete. [Im Kloster lebten rund 400 Nonnen. Es wurde erst 1970 zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.]

Originell sind die riesigen, auf die Hälfte verkleinerten Weinkrüge (?! zum Waschen. Außerdem gibt es in einem Café des Klosters leckeren Kuchen, untermalt mit den Brandenburgischen Konzerten – das ist natürlich eine Konzession an die Touristen.

Wenn man sich vorstellt, dass das Kloster die einzige Gelegenheit für Frauen war, aus der Gesellschaft „auszubrechen“, hat es eine ähnliche Funktion wie ein heutiges Frauenhaus. [Dem Vergleich würde ich heute nicht mehr ziehen.] Dafür spricht auch die Marienverehrung, demgegenüber Jesus ziemlich schlecht abschneidet.

Das Hotel Tradition, in dem wir waren [Calle Sucre, das scheint nicht mehr zu existieren, vgl. Foto unten der Hof, oben meine damalige Freundin], war aber auch nötig. Heißes Wasser und ein sauberes Klo! Wenn wir gewusst hätten, was uns danach erwartete [ich hatte das in Chivay im Valle de Colca geschrieben, ca. eine Woche nach dem Aufenthalt in Arequipa], hätten wir das noch mehr zu schätzen gewusst.

Fast jeden Tag gehen wir in den einzigen Gringo- und Bonzentreff, den „Grill“ einer alten Schweizerin [am Hauptplatz], die ziemlich rassistisch denkt. Die „kleinen Dunklen“, die alles „nebeneinander“ machten, mag sie gar nicht. Es gibt Apfelstrudel, silbernes Besteck und Porzellangeschirr, aber dafür reißt sie einem auch alles wieder aus der Hand, kaum dass man fertig ist. Das Lokal besteht fast nur aus Einrichtungsgegenständen, die wohl noch aus den 40-er Jahren stammen: Ein Plakat der V. Olympischen Winterspiele, ein von einer kleinen antiken Wandleuchte bestrahlter Alphornbläser und natürlich der Schweizer Fahne. Ambulantes und Bettler werden nicht hineingelassen.

Das Wichtigste in Arequipa war der Markt mit einer der größten Markthallen, die ich je gesehen habe. Wir probieren jeden Tag jugos, unter anderem von manzanas, der aber natürlich wie süßes flüssiges Apfelmus schmeckt. Außerdem trinken wir literweise Coca-Tee, der aber so ähnlich wie jeder andere Tee wirkt und schmeckt.

In Arequipa fallen mir die vielen Bettler auf, viel mehr als in Lima. Der Übergang zum fliegenden Händler ist fließend. So etwa wie die Losverkäufer, die im Rollstuhl sitzen oder mit epileptischen Zuckungen noch etwas verkaufen wollen.

Das bemerkenswerteste Erlebnis, bei dem ich noch mächtig stolz auf mich war, war der geglückte und doch nicht geglückte Taschendiebstahl. Im totalen Gedränge wurde B. von zwei Kerlen zusammengequetscht und bemerkte plötzlich, dass ihr Portemonnaie in der Beintasche [der Cargo-Hose] fehlte. Zum Glück war es nur unser „Diebesgeld“* und nur ein paar Dollar darin. Wir merkten aber, wer es gewesen war, weil der Typ abflitze – und ab in die Markthalle.

Ich rannte hinterher. Am Eingang riefen schon die Marktfrauen arriba! [Er ist oben!] Ich nahm die Empore von der anderen Seite, sah auch den Kerl, der, als er mich erblickte, die Treppe wieder hinunterstürzte. Ich hinterher, quer durch das Gemüse, bis ich ihn schnappte. Zufällig stand ein Polizist daneben, der aber nur mit seiner Pfeife trillerte, mir aber ansonsten das Feld überließ und nichts tat.

Nachdem ich auf’s Geratewohl behauptet hatte, in dem Portemonnaie seien 5.000 Soles gewesen [damals weniger als ein Dollar] und eine drohende Haltung einnahm, rückte der Kerl 5.000 Soles heraus – das waren aber nicht die unseren. [Der andere Dieb hatte Geld und Portemonnaie; dieser hatte mich nur ablenken wollen, indem er wegrannte.] So retteten wir immerhin plus minus Null, obwohl ich gern das Gesicht des Typen gesehen hätte, wenn der später versuchte, die Lira in einer Bank einzuwechseln. Das Portemonnaie haben sie vielleicht auch zu verkaufen versucht.

Auffallend am Markt ist der starke „indianische“ Einschlag, mehr auf den Straßen rund um den Markt. Jede „Berufsgruppe“ hockt zusammen, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Coca, Kräuter, Nähmaschinen, die wie in einer frühkapitalistischen Manufaktur gemeinsam rattern, Eisen, Krimskram, Plastik, bäuerlicher Bedarf, Schuhe.

In Arequipa ist sonst nicht viel los [1984!]. Wir gehen um neun ins Bett. Morgens können wir den Misti sehen und noch eine schneebedeckte Bergkette. Bei schönem Wetter – es soll nur fünf Regentage im Jahr geben, die wir fast alle erwischt haben – muss die Aussicht toll sein.

In den Zeitungen steht viel über den Generalstreik am 23. März. Vom Hotel aus sehen wir sogar keine kleine Männer-Demo, die, die Reihen fest geschlossen, zum paro nacional aufruft. Der soll aber laut Auskunft des Touristenbüros nur 24 Stunden dauern. (…)

Am Sonntag – der Hotelseñor leiht uns noch seinen Wecker – marschieren wir zur Jacantaya-Busgesellschaft am Busbahnhof und fahren nach Cabanaconde.

_____________________________

*Ich hatte bei jeder Reise ein kleines Portemonnaie mit ein paar Dollar und großen, aber wertlosen italienischen Lira-Scheinen dabei. Falls ich überfallen worden wäre, hätte ich das herausgerückt. Alles andere Geld war im Geldgürtel – so etwa kannte kaum jemand in Südamerika – oder woanders versteckt.

Frohe Festtage!

Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Der Bräutigam (links, neben ihm seine Braut) hieß Huaman Huamani, sein Name soll hier als Dank für die Einladung und das unvergessliche Erlebnis verewigt werden. [Reprint vom 11.01.2011]

Insel der Sterne

Die Iglesia de San Antonio Abad auf der peruanischen Insel Amantani, fotografiert im April 1984 (Ich habe nur zwei Fotos dieser Kirche gefunden). Damals gab es weder gepflasterte Straßen auf der Insel noch irgendeine Herberge. Wir waren bei Bauern privat untergebracht. Aus meinem Reisetagebuch:

Der Aufenthalt in Amantaní ist das interessante Gegenstück zu Cabanaconde. Der vierstündige Bootstrip [von Punu aus] zeigt Plätze, an denen die Schilfboote gebaut werden. In Amantaní werden wir von der Familie schüchtern empfangen und bekommen ein sauberes und hübsches Zimmer mit zwei Betten inklusive einer Matratze aus Schilf und einem Steintisch. (…)

Zu allen Mahlzeiten gibt es den obligatorischen Mate de Muña, ein Kraut, das den Magen beruhigen soll, bei mir aber nach drei Tagen das Gegenteil bewirkt. Zum Frühstück Brot und Ei. Mittagessen und cena: Suppe (sieht gut aus und schmeckt gut), secundo: Ei mit papas fritas und Reis, am Sonntag Fisch (Pejerrey).

Vermutlich hat mein Magen das Fett der papas fritas nicht vertragen, denn ich kriege Durchfall. Das baño ist ein ordentlich mit Steinen eingefasstes Loch hinter dem Haus, das bald von unserem Klopapier vollgestopft ist. Nachts ist das ärgerlich, aber der señor [Hausherr] stellt mir schließlich einen ehemalige Topf als Pinkelpott ins Zimmer.

Die Frauen sprechen nur Quechua und tragen als Inseltracht einen schwarzen Schleier, den sie, wenn sie die Insel verlassen, gegen den obligatorischen Hut eintauschen. Wir sehen die Mädchen weben, die beiden Jungen bauen kleine Boote aus Schilf, wie ich es nicht hätte tun können. Die ultima (das jüngste Kind der Familie, das keinen Namen hat) trägt einen riesigen Hut mit breiter Krempe wie alle ultimas.

Auf dem Pachatata ist eine kleine Ruinenstadt mit einem viereckigen ummauerten Platz, wo sich am 22. Januar alle Leute der Insel treffen, um zu feiern. Der señor, der uns führt, erzählt, noch sein Vater habe die Häuser der heutigen Ruinen intakt gesehen, aber da das Land knapp ist, brauchten die Leute die Steine. Er sagt, auf Taquile [was damals bei Touristen „angesagt“ war] gebe es nichts Interessantes, und die Leute zögen ihre Trachten nur an, damit Touristen kämen.

Die ganze Insel ist wie ein großer Garten: viele kleine, gepflasterte Wege zwischen Gartenzäunen laufen auf Terassen kreuz und quer, so dass er schwer fällt, die Richtung einzuhalten. Die Höfe sind ziemlich ärmlich: ein zweistöckiges schmales Haupthaus und die Küche ohne Kamin daran gebaut. Die Frauen haben verquollene Augen, wenn sie gekocht haben. Je nach Reichtum sind sie mit Wellblech oder mit Schilf gedeckt. Es gibt auch eine Adventisten-Kirche, wohl nach dem Motto: Wer zuerst da ist…

Wir unterhalten uns mit dem einzigen Ladenbesitzer, dessen Inventar mit deutscher Hilfe eingekauft worden ist. Später klärt uns der señor auf, dass der Laden comunal sei.

Das ist auch der Unterschied zu den Orten in der Sierra und auf dem Altiplano: Um überhaupt in den Geldverkehr eintreten zu können, müssen die Leute gemeinsam handeln. Je 30 besitzen ein Boot. Gemeinsam tauschen sie das steinharte Eukalyptusholz gegen Lebensmittel. Außerdem handeln sie mit den Urus.

Der Laden ist sinnvoll, weil die Armen die Schiffspassage nach Puno gar nicht aufbringen könnten. Wir könnten für den Ladenbesitzer „Schicksal“ spielen, indem wir irgendwelchen Reiseführern [damals gab es noch keine außer dem South American Handbook] mitteilten, dass er auch ein alojamiento hat, was bis jetzt [1984] niemand weiß.

Die Situation ist vielleicht untypisch. Früher haben nur 900 Leute auf der Insel gelebt, und vermutlich hat erst der Handel mehr ermöglicht. Die Leute auf Amanataní seine fleißig. (…)

Alle Kinder rufen ständig da me plata (gib mir Geld), weil irgendwelche Touristen ihnen wohl für Weg- und andere Auskünfte etwas bezahlt haben. Die ersten Touristen, Franzosen – vor ca. zwei oder drei Jahren -, haben mit ihren blonden Haaren noch die Kinder erschreckt.

Die Rückfahrt ist schrecklich: ziemlich hoher Wellengang, und mir ist kotzübel, was sich nach einer Weile ein wenig bessert. Ein Kotzeimer wird auf dem Boot herumgereicht, und ich muss die ganze Zeit kacken, was die Neugier auf die Urus, bei denen wir anlegen, vermindert. Eine „Herde“ von Schilfbooten empfängt uns und cargo wird umgeladen. Ich weiß nicht, ob die Urus nur von Fisch leben?

Valle de Colca

Vielleicht erinnern sich die wohlwollenenden Leserinnen und geneigten Leser noch an das Foto von der Bauernhochzeit in den peruanischen Anden, genauer: im Dorf Cabanaconde im Valle („Tal“) Colca rund 100 Kilometer nördlich von Arequipa.

Das hört sich nicht weit an, aber wir haben 1984 für die Stecke hoch in die Anden mit einem klapprigen Bus rund acht Stunden gebraucht. Dafür war das Ambiente dann auch wild romantisch und von einer atemberaubenden Schönheit. Der Canyon „nahe“ des Ortes (einen halben Tag Fußmarsch) ist immerhin der zweittiefste Canyon der Welt. Touristen wird es auch heute in Cabanaconde kaum geben; wer den Canyon erforschen will, wird auf der „Talsohle“ (unterstes Foto mit einer Brücke aus der spanischen Kolonialzeit) von Chivay aus anreisen. Ja, und ich habe einen Kondor fliegen sehen…

Die Fotos sprechen für sich und müssen eigentlich nicht kommentiert werden. Cabanaconde ist bitter arm. In der Regenzeit, in der ich auch die Aufnahmen gemacht habt, muss man ab dem späten Nachmittag einen Unterschlupf suchen, weil es ununterbrochen schüttet. Also beim ersten Morgerndämmern raus aus dem Schlafsack (es gab weder ein Hotel noch eine Pension dort, die Dörfler wiesen uns einen leeren Raum in einem Haus zu) und Kaffee gekocht. Kurz nach Sonnenaufgang hingen noch die Wolken im Tal – eine spektakuläre Aussicht.

Bauernhochzeit in den Anden

Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Der Bräutigam (links, schon etwas angeheitert, neben ihm seine Braut) hieß Huaman Huamani, sein Name soll hier als Dank für die Einladung und das unvergessliche Erlebnis verewigt werden.