Wissenskommunismus und Informationsallmende

„Programmatisch stecken die Piraten in den Kinderschuhen, und im politischen Spektrum sind sie noch nicht recht verortbar.“ Das schreibt Spiegel Online über die Piraten. Das ist falsch und auch symptomatisch für den Abwehrreflex deutscher Holzmedien auf alles, was mit dem Internet zu tun hat.

Die Piraten haben natürlich schon lange ein Programm. Wer lesen kann, ist also klar im Vorteil. Ein Teil ihres Programms ist zum Beispiel, dass sie „nicht recht verortbar“ sind. (Herrje, was ist denn „verorten“ für ein scheußliches Unwort! Das ist grauenhaftes Deutsch und kommt gleich nach „andenken“ und „vermelden“, Worte, die auf wichtigtuerisches Gespreize des Schreibers hinweisen.)

Ich zitiere mich selbst:

Wer ein Stück aus der heiligen Kuh schneiden will, stellt in den Augen der Herrschenden die Systemfrage, auch wenn es gar nicht so gemeint war – wie bei Spartakus, der das Recht auf Privateigentum an Sklaven missachtete oder den schlesischen Webern, die die Produktionsmittel des Eigentümers zerstörten. Der Strick des Henkers, das Peloton oder das Zuchthaus sind die logische Konsequenz. Wer das Urheberrecht anzweifelt, wäre früher als Kommunist beschimpft worden und in Störtebekers Zeiten als „Likedeeler“ – als jemand, der etwas mit anderen einfach „gleichteilt“, obwohl er die Rechte an der Beute hat

Wer das Pirateneigentum Privateigentum antastet, steht zwar in einer linken Tradition; die „kommunistische“ Idee ist jedoch viel älter als die Kategorien „links“ und „rechts“ im politischen Deutschland. Die Allmende ist nur ein Beispiel.

Programmatisch stecken die Piraten also mitnichten in Kinderschuhen, sondern ihr Programm ist mindestens so alt wie der Wissenskommunismus des US-amerikanischen Soziologen Robert K. Mertons.

Am Mühlbach und in der Zelle

Man muss die Sache entschleunigen, sonst kann man es nicht ertragen. Also schauen wir auf das Weltgeschehen, aber aus der Perspektive von Unna-Mühlhausen, etwas am Kriegerdenkmal, das heute vermutlich nicht mehr so heißen darf, sondern Krieger*/%_InnendenkmalInnen.

Der ehemalige Vizekanzler Deutschlands, dessen Namen allen entfallen sollte, betreibt Täter-Opfer-Umkehr. „Der Überfall auf Rafah muss gestoppt werden“. Überfall?! Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich vomitieren möchte. Man schämt sich, Deutscher zu sein.

Leider bin ich dort schon wieder weg, aber ich möchte in den Mühlbach springen, um mich abzukühlen, wenn ich die Visagen hier in Neukölln sehe. Dumm wie Brot und Hijab um den leeren Kopf gewickelt. Man müsste eine Kompanie Chinesen einladen und denen erklären, das seien Uiguren und sie sollten mit denen verfahren, wie sie es verdienen. Oder sie neuen Nazis müssten alle SA-Uniformen tragen und dann das Schicksals des queeren Nazis Röhm teilen.

Oder man versteckt sich einfach in einer Telefonzelle und liest die Bücher dort. Das gibt dann auch keine Hardwareprobleme.

Zwei Anmerkungen: Ich habe Preußen als Wohnsitz nie verlassen. Und auf dem Schild möge das Publikum den Satz berücksichtigen: „etwa 1770 – 1830: Das als Viehweide gemeinsam genutzte Gemeindeland – die Uelzener Heide – wird unter den Dorfbewohnern aufgeteilt“. Stichwort: Allmende. Und jetzt bitte eine marxistische Analyse vom Feinsten dazu.

Unsere westasiatischen Kandidaten für den Darwin-Award würde ich gern zukünftig ausschließlich eine Draisine fahren lassen, zehn Jahre von Unna-Lünern nach Unna-Uelzen und zurück, 12 Stunden am Tag.

Ich habe heute angefangen, mein zweites Badezimmer upzugraden. Ich werde berichten. Aber ich habe das neurodivergente Tagesgeschehen gar nicht vermisst. Und schwupp, sitze ich in der Login-Falle. (Spinnen denn jetzt alle?) Und wer ist eigentlich dieser Wissing? Ist der echt oder ein KI-Bot?

Die ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley hat während eines Besuchs in Israel auf eine israelische Artilleriegranate »Macht sie fertig« geschrieben – und wurde dafür schnell kritisiert (von den üblichen Verdächtigen und vermutlich auch von Geraldine Rauch). Von mir aber nicht.

Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V)

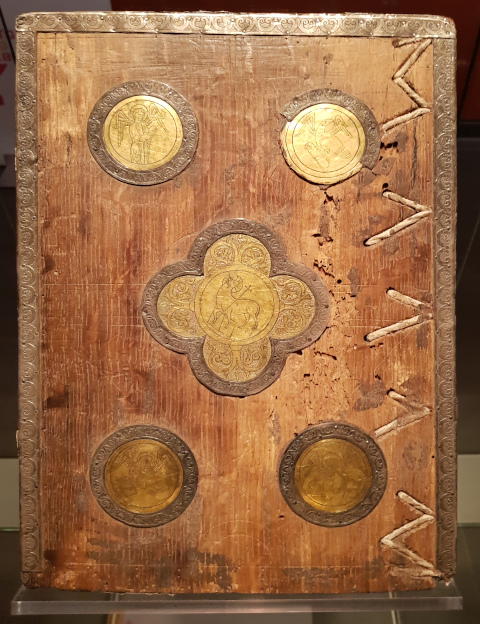

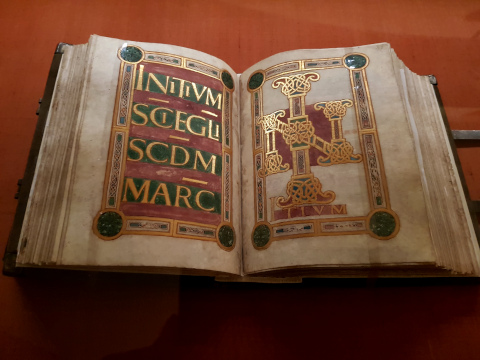

Theophanu-Evangeliar, um 1050, Pergamenthandschrift. Im 18. Jahrhundert wurde die Handschrift aus den Deckeln (unten) gelöst und in Leder eingefasst.

Katrinette Bodarwé schreibt in in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Der Liber ordinarius schildert insbesondere die Rolle dieser Handschrift, die als Pleonarius bezeichnet wird, in der österlichen Liturgie. Auf der Westempore wurde am Karfreitag ein Zelt als Ostergrab errichtet, in dem das Evangeliar zusammen mit dem: silbernen Kreuz vom Kreuzaltar und wahrscheinlich dem Tafelreliguiar mit dem Kreuznagel Christi und einigen anderen Reliquien bestattet wurde. Am Ostermorgen wurden diese Heiltümer als Zeichen der Auferstehung in einer feierlichen Liturgie unter Beteiligung der Kanonissen wieder erhoben.“

Das Evangeliar war schon damals ungeheuer kostbar und das Beste, was Künstler und Handwerker zu der Zeit aufbieten konnten. Die Äbtissin war aber Enkelin Kaiser Ottos II. und seine berühmten Frau Theophanu aus Byzanz, ihr Bruder Hermann der Erzbischof von Köln. Sie war in ihrer Epoche im Vergleich so wohlhabend wie heute Susanne Klatten.

Buchdeckel und Rückseite des Theophanu-Evangeliars. Der vordere Deckel (35,7 x 26 cm) hat einen Kern aus Eichenholz und ist mit Goldblech und einer Platte aus Elfenbein belegt, angefertigt von einem Künstler aus dem Raum Köln-Lüttich. Das untere Feld des Randes zeigt das Stifterbild. In der Mitte Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß. Zu ihren Füßen kniet die Äbtissin Theophanu (Beischrift THEOPHANV ABBA[TISS]A), die das von ihr gestiftete Evangeliar zu Füßen der Thronenden ablegt. Seitlich Pinnosa und die heilige Walburga, in den beiden seitlichen Feldern die Essener Stiftspatrone Petrus und Paulus (oben) sowie Kosmas (auch Cosmas) und Damian (unten) unter Arkaden. Oben halten zwei Engel eine Mandora über dem Pantokrator. Der Deckel ist wie ein spätantikes (!) fünfteiliges Diptychon gegliedert – der Künstler wollte offenbar die damals schon ferne Vergangenheit zitieren.

Aber wieder zum eigentlichen Thema. In Agrarisch und revolutionär I ging es um die „zweigeteilte Grundherrschaft“ (Villikation) als Basis des mitteleuropäischen Feudalismus. Laut Michael Mitterauer Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs finden wir hier die Basis dafür, dass sich der Kapitalismus in Mitteleuropa einschließlich England zuerst entwickelt hat.

Ich schrieb in Agrarisch und revolutionär II: Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert setzte voraus, dass die Wasserenergie durch andere Energieformen ersetzt wurde. Die ökologische Basis schaffte hier Europa einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung.

Im Detail ist es natürlich komplizierter. Was genau diese Villikation [der Wikipedia-Eintrag ist noch nicht einmal auf dem Niveau von Proseminaren im 1. Semester] bedeutet, sieht man dann, wenn man diese Form der Klassenherrschaft mit den Gebieten vergleicht, wo das nicht so war. Offenbar sind Ackerbau und Getreidewirtschaft wichtig: In Friesland dominierten eher die Viehzucht und Textilgewerbe (vor allem Schafwolle) – eine „zweigeteilte Grundherrschaft“ hat sich dort nicht ausgebildet. Auch nicht in Irland – aus ähnlichen Gründen wie bei den Friesen – wohl aber in England unter Alfred dem Großen.

Mitterauer schreibt: Viel weiter zurückreichende Strukturübereinstimmungen mussen dafür die Voraussetzungen gebildet haben. Anders als Irland aber ebenso wie das nördliche Gallien war auch Britannien von provinzialrömischen Mustern geprägt* – von der Civitas-Verfassung, von ländlichen «villae rusticae» mit ihrer Latifundienwirtschaft, von den ökonomischen Bedürfnissen der Heeresversorgung in einer gefährdeten Grenzregion. (…) Zum vorgefundenen Bestand gehörten vor allem alle jene Getreidearten, auf die im Frühmittelalter im Frankenreich die entscheidenden agrarischen Innovationen aufbauten. Den Weg der fränkischen Agrarrevolution konnten die Angelsachsen also von vornherein mitgehen, und damit auch die Entwicklung der auf verstärkten Getreidebau basierenden «zweigeteilten Grundherrschaft» mit ihren charakteristischen Pflugfronen.

Vielleicht bin ich jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der das spannend findet: Hier haben wir ein starkes Argument, dass die antike Sklavenhaltergesellschaft als Basis die Ökonomie im Frühfeudalismus antrieb. Man kann nicht behaupten, dass Latifundien und das Kolonat die conditio sine qua non waren, aber wenn sie als Grundlage existierten, beschleunigten sie offenbar die Agrarrevolution. Und das war nur im Frankenreich und in England so. In anderen Regionen des ehemalige römischen Reiches stimmte die Ökologie nicht. Die Voraussetzungen in bestimmten Regionen Europas für das „Wettrennen“ zum Kapitalismus waren also durchaus exotisch, so dass Mitterauer mit der These, es habe sich um einen „Sonderweg“ gehandelt, recht haben könnte.

Jetzt erscheint die von mir schon fast verworfene Frage bzw. These marxistischer Theoretiker in einem anderen, sogar vorteilhafteren Licht, ob der Feudalismus sich nur dann zum Kapitalismus entwickele, wenn er auf der Sklavenhaltergesellschaft fuße – oder ob es theoretisch auch ohne ginge. Da kein Paralleluniversum existiert, in dem wir das testen könnten, ist die Antwort einfach: Die These der angeblich zwangsläufig aufeinanderfolgenden Gesellschaftsformationen sagt nur etwas über die Geschwindigkeit aus, mit der letztlich der Kapitalismus in England zuerst entstand. Da die kapitalistischen Staaten Mitteleuropas in kurzer Zeit fast die ganze Welt unterjochten und der ihre Ökonomie aufzwangen (wie auch die Römer den unterworfenen Völkern), bleibt die Frage rein hypothetisch, was etwa aus China geworden wäre, wenn es keine Weltkriege und eine japanische Okkupation, keinen Langen Marsch und keine Revolution gegeben hätte.

Im 12. Jahrhundert löst sich die Villikation allmählich auf. Das, was in der bürgerlichen Geschichtswissenschaft als „Hochmittelalter“ bezeichnet wird, ist nur eine variierte Form der Klassenherrschaft: Es geht immer darum, wie den Bauern und Handwerkern der Mehrwert abgenommen wird, ob durch den Kriegeradel direkt oder die Klöster oder deren Helfershelfer – das spielt keine Rolle.

Steht vor der Jahrtausendwende noch die Mehrarbeit (Fron) der Bauern für den Feudalherrn im Vordergrund, wird dieses System später mehr und mehr verdinglicht in Form von Abgaben – bis hin zur Geldrente. Abhängig bleiben die Bauern immer – bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert waren neun Zehntel der deutschen und vier Fünftel der europäischen Bevölkerung abhängige Bauern. Um klarzumachen, was das bedeutet: Seit der Zeit Karl des Großen hatte die Feudalklasse es geschafft, sich fast die gesamte arbeitende Bevölkerung untertan zu machen und auf deren „Kosten“ zu leben. Das kann man ultrakurz auf den Punkt bringen: Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?

Der Klassenkampf geht für die Bauern immer darum, sich von Herrschaft und Abgaben zu befreien. Oft kämpften sie zuerst um die Allmende – aber gegen die militärische Übermacht konnten sie langfristig nicht bestehen. Andere wichen der direkten Konfrontation aus, indem sie versuchten auszuwandern, vor allem in den Osten, wo sie mehr Freiheiten bekamen als Gegenleistung für das Roden und Urbarmachen der unwirtlichen Gebiete. Die Zahl der Aufstände gegen die Feudalherrschaft kann man sicher vergleichen mit der Anzahl kleiner und großer Streiks in der Moderne.

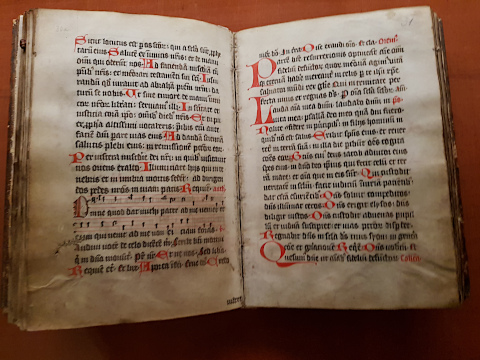

Unten: Kleines karolingisches Evangeliar aus der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts, Pergamenthandschrift mit Zierseiten und insgesamt 240 Blättern. (Rainer Teuber)

Fortsetzung folgt.

* Rosamond Faith: The English Peasantry and the Growth of Lordship (Studies in the Early History of Britain)

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

YASUKE, DAIMOS UND SAMURAI [II]

Fotos: Fachwerkmuseum im Ständerbau, Quedlinburg.

Jetzt wird es kompliziert. Wir überdenken auf die Schnelle, eingedenk der ursprünglichen Frage, was die Zukunft bringen könnte, zwei Jahrtausende. Anders geht es nicht. Vermutlich sind wir der historischen Erleuchtung schon nahe, wenn wir die richtigen Fragen stellen? (Ich höre es raunen: Was zum Teufel hat ein Fachwerkhaus mit den Samurai zu tun?)

Zum Periodensystem der Elemente Gesellschaftsformen: Rein phänotypisch haben wir in Mitteleuropa 1. tribalistische Formen der Herrschaft in vorgriechischer Zeit. Danach 2. die Sklavenhaltergesellschaft (Sparta, Athen, Rom, wenn man die vorherrschende und dynamischste ökonomische Form nimmt), danach 3. Feudalismus, danach, als Vorstufe zur 4. ausgebildeten kapitalistischen Gesellschaft den Merkantilismus als Theorie, deren politische Form der Absolutismus ist.

Nochmal phänotypisch: In Japan fehlt Nummer zwei, aber der Feudalismus ist dort in seiner Struktur fast identisch. Komisch! Das Christentum ist also keinesfalls eine conditio sine qua non feudaler Herrschaft. Andererseits ist sowohl die Zeit zwischen dem Ende Roms und dem so genannten Hochmittelalter eine der Rituale, der Objekte, die Gesellschaft konstituieren und der oral history – genau wie in Japan und China.

Dennoch hat sich der Kapitalismus zuerst in Mitteleuropa entwickelt: Bedurfte es dazu der Vorstufe einer Ökonomie, die im wesentlichen darauf beruhte, dass Menschen, die arbeiteten, den Status eine Sache hatten (Sklaven)? Oder ist das ein historischer Zufall? Wenn das so wäre, fiele die These weg, der europäische „Weg“ sei auch der, an dessen Ende zwangsläufig irgendeine Form des Sozialismus stehe (was bekanntlich stimmt, aber der ist gescheitert, was die Sache nicht besser macht).

Ist also China die Speerspitze der Zukunft? Erst Staatskapitalismus, obwohl sozialistisch kostümiert, danach etwas, was man noch nicht so genau definieren kann, aber auf jeden Fall eine Art Planwirtschaft sein wird, inklusive Vergesellschaftung relevanter Branchen sowie kollektiver Eigentumsformen als Alternative zum kapitalistischen Privateigentum an Produktionsmitteln.

Wozu das Geschwurbel? Reminder – ich schrob schrieb am 24.07.2019 (Yasuke, Daimos und Samurai [I]): Das Thema ist für mich sehr interessant – insbesondere nach meinem Aufenthalt in Quedlinburg – und dient sozusagen als Vorarbeit zum Einen und Einzigen Wahren und Autorativen, Historisch Genauen und Amtlich Anerkannten Bericht über den Feudalismus und wie er den Kapitalismus gebar und warum und warum anderswo nicht – der geplante Beitrag soll allem Widerspruch und Streit zum Thema ein Ende setzen.

(Die folgenden Fragen und Thesen beziehen sich im wesentlichen auf John Witney Hall: Feudalism in Japan – a Reassessment, Cambridge 2009, zuerst erschienen 1962/63, abgedruckt in Heide Wunder; Feudalismus – 10 Aufsätze.) Hall referiert die Diskussion zum Thema ab den 1920-er Jahren.

John Witney Hall schlug vor, Feudalismus in Japan zu sagen, was einen zwingt, genau darüber nachzudenken, was die wesentliche Struktur ist, die allen „Feudalismen“ gemeinsam ist.

Am Anfang war auch in Japan der chief einer military band, hier Minamoto no Yoritomo, den man in Europa etwa mit Karl dem Großen vergleichen kann. Im Unterschied zu Europa wird aber das Lehnswesen aka Vasallität, – also das Machtgefüge innerhalb der herrschenden Klasse – mit Begriffen beschrieben, die aus der Familie stammen. Military authority gradually overreached civil authority. Gleichzeitig verschwindet das territory aministered as „public domain“ (Kōryō). Dieses „öffentliche Land“ entspricht in Deutschland etwa der Allmende, also dem Gemeineigentum, um das in Europa Jahrhunderte gekämpft und gestritten wurde, bis es fast vollständig in die Hände der feudalen Herrschenden geriet.

[Einschub]: Der zentrale (Klassen-)Konflikt im Nibelungenlied thematisiert genau das Problem: Während die eine Fraktion darauf beharrt, dass die Kriegerkaste hierarchisch geordnet ist – mit dementsprechenden eindeutigen Rechten und Pflichten, aber auch dem Risiko, dass jeder jedem baldmöglichst den Schädel einschlägt, um sozial aufzusteigen, verweigert die andere das, sondern schmuggelt unverbindliche Begriffe wie friund ein, die das Lehnswesen aushebeln, weil niemand weiß oder nachvollziehen kann, wer bei „Freunden“ das Sagen hat. Das ist das Todesurteil für eine orale Gesellschaft. Das Nibelungenlied – eigentlich eine Art Propagandaschrift der Ministerialen, die nicht mehr Vasallen waren, lässt die „altertümliche“ Fraktion sich gegenseitig abschlachten, bis niemand mehr übrig bleibt, was die Rezipienten sicher richtig verstanden haben. Das wäre so, als stünde am Schluss eines „Tatorts“ auch der Tod der Kommissare und aller Statisten.

Das Nibelungenlied ist aber trotzdem „altertümelnd“, weil alle vergleichbaren Epen, die im 13. Jahrhundert entstanden, etwa der Parzival – für mich das feudale Epos schlechthin – zwar Hauen und Stechen exzessiv schildern, aber die Protagonisten fast immer überleben lassen. So grimmig und gruselig (wenn man den stabgereimten Original-Text sich vorliest) wie das Nibelungenlied endet nur noch das rätselhafte Hildebrandslied, das aber rund 300 Jahre älter ist. [Ende des überflüssigen Einschubs]

Im 16. Jahrhundert war in Japan die ursprüngliche Kriegerkaste der Samurai und ihrer Warlords ersetzt worden durch die Daimyōs. Der Anführer besaß absolute Macht über seine Vasallen. (Das ist etwa ganz anders als in Polen, wo der niedere Adel eine Art gefühlter Republik (Rzeczpospolita) hatte, die viel „demokratischer“ war als die absolute Herrschaft in Frankreich oder Preußen, aber offenbar auch ein ökonomischer Hemmschuh in Richtung Merkantilismus, also dem Frühkapitalismus. Never forget: Die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen!) By the beginning of the eighteenth century mearly ninety per cent of the daimy had forced their entire retinues to draw subsistence from the domain granaries.

In Japan endet das System des Feudalismus 1871 – die traditionellen Lehen werden durch eine staatliche Verwaltung ersetzt – und mit der Landreform 1873.

In a discourse on »the feudal legacy« in Japan Reischauer suggests that the feudal experience in Japan »which so closely paralleled that of Europe, may have had something to do with the speed and ease with which the Japanese during the past century refashioned their society and government on European models.«

Feudalismus ist immer nötig, um Kapitalismus zu erreichen. Feudalismus bedeutet in diesem Sinn, dass der Bauer nicht mehr Herr über seine Produktionsmittel, vor allem den Boden, ist. (Ausnahmen bestätigen die Regel.) Erst dann kann er auch von dort vertrieben werden, wenn man die Bauernbefreiung nüchtern und zynisch sieht, um als Arbeiter in die Städte zu ziehen und dort seine Arbeit dem Kapital zu geben. (In suggestivem Neusprech – nur in Deutschland: Arbeitnehmer)

To be continued. Als nächstes nehmen wir die Kulturrevolution in China durch.

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

Der Zwang zum Hauen und Stechen oder : Seigneural privileges

Quedlinburger Knüpfteppich, der nur noch in fünf Fragmenten vorhanden ist, ca. 1200, geknüpft mit so genannten spanischen Knoten, aus Hanf und Wolle, ursprüngliche Größe ca. 7,5 x 6 Meter. Die Motive stammen aus dem im Frühfeudalismus weit verbreiteten allegorisch-enzyklopädischen Lehrgedicht De Nuptiis Philologiae et Mercurii (die Hochzeit des Merkur und der Philologie) des römischen Schriftstellers Martianus Capella. Der Teppich war natürlich im Original knallbunt.

Thomas Labusiak u. Jaos Stekovics Kostbarer als Gold: Der Domschatz in der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg erwähnen die merkwürdige Tatsache, dass ein Teppich mit antiken – also weder christlichen noch hagiografischen – Motiven in der Stiftskirche ausgebreitet wurde. Vermutlich hat man den Inhalt einfach im religiösen Sinn umgedeutet.

Die feudale Gesellschaft definiert sich durch den antagonistischen Gegensatz zwischen den Besitzern der Produktionsmitteln, den Eigentümern von Grund und Boden (aka Feudalherrn) und denen, die darauf arbeiten: Die feudalen Grundherrn sind permanent (und per Gewalt) bestrebt, sich den gesamten Surplus anzueignen, den die Bauern erwirtschaften. Die „biologische“ Schranke ist nur der Hungertod der Bauern.

Dieses „Streben“ darf man nicht psychologisch sehen; es ist analog zur kapitalistischen Charaktermaske gemeint. Die Individuen einer bestimmten Gesellschaft handeln als Funktion der unmittelbar gesellschaftlichen Formen von Arbeit. Sie können nicht anders – bei Strafe des Untergangs. Hieß es bei Marx über den Kapitalismus: „Je ein Kapitalist schlägt viele tot“, so ist das im Feudalismus wörtlich gemeint. Johannes Fried schreibt in Die Anfänge der Deutschen: Der Weg in die Geschichte über die damalge herrschende Klasse:

Was ihm von seinen Vorfahren überkam, war oft nichts weiter als ein Anspruch, den er gewöhnlich mit der Waffe in der Faust, realisieren musste, wellte er sein Recht und seinen Status wahren. Wer nicht kämpfte, ging unter; wer zur Waffe griff, riskierte ebenfalls „Leben und Gut“. (…) Die meisten der alten Adelsfamilien erloschen bis ins 12./13. Jahrhundert, nur wenige überstanden die Fremd- und Selbstdezimierung. (S. 132f.)

In einigen Teiles des frühfeudalen Europa bleiben Genossenschaften freier Bauern mit Überresten gentiler Organisation jedoch bestehen (vgl. Allmende)

Dazu ein paar längere Zitate von Rodney Howard Hilton, einem marxistischen britischen Historiker (natürlich kein deutscher Wikipedia-Eintrag), dessen „Kommentar zum Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus“ (1953/76) auf deutsch übersetzt in Feudalismus – Materalien zur Theorie und Geschichte (1977) publiziert wurde (vgl. die Rezension Rodney Hiltons: „The Transition from Feudalism to Capitalism“, 1978).

„In solchen Fällen (beispielsweise in England vor den dänischen Invasionen) sieht sich die Militäraristokratie, die selbst ihrem Wesen nach halb stammesmäßig organisiert ist, dem komplexen Problem gegenübergestellt, die Abgaben der Bauern, die früher freiwillig dem Stammeskönig gezahlt und nun dem Adel durch den König übertragen worden waren, in feudale Rente umzuwandeln und gleichzeitig diese Position eines Rentenempfängers dadurch zu stärken, dass sie die Kolonisation von unbebautem Land durch Sklaven, halbfreie Klienten etc. fördern. Zur gleichen Zeit gelangen in einigen Dörfern (…) infolge der Auflösung der Stammesgemeinschaft einige Bauernfamilien zu mehr Macht und Besitz als ihre Genossen und „treiben“ somit dem Status von Renten beziehenden Adligen zu. Andererseits war die römische Aristokratie in anderen Teilen Europas (im allgemeinen Italien, West- und Südgallien) dem Transformationsprozess zum Feudaladel seit dem 3. Jahrhundert erlegen. Ihre von Sklaven bewirtschafteten Latifundien wurden in von unfreien Bauern bewirtschafteten Grundherrschaften umgewandelt, wobei die unfreien Bauern zum Teil frühere Sklaven, zum Zeil abgestiegen freie Grundeigentümer waren. Diese Art der Ausbeutung wurde teilweise von den germanischen militärischen Eindringlingen (hospites) wie den Burgundern und Westgoten übernommen, die sich mit dem alten römischen Adel vermischten (…)

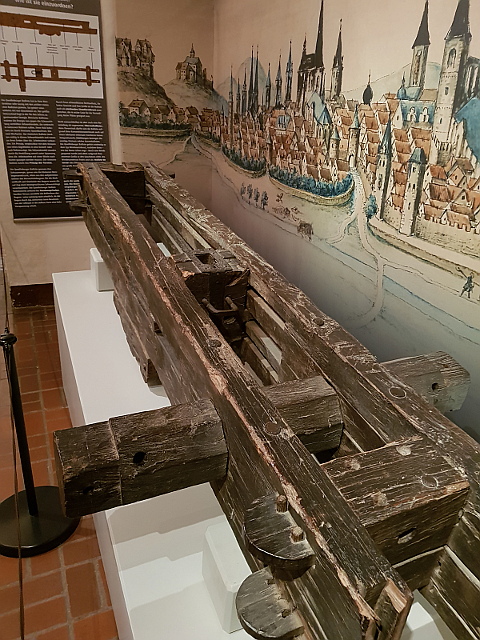

Quedlinburger Balliste (Windenarmbrust, 1335) (Wirkungsweise)

Um das 9. Jahrhundert – eine Periode, die von deutschen und französischen Historikern als Frühmittelalter bezeichnet wird – wurde die Feudalwirtschaft in Europa von Großgrundherrschaften dominiert. Die großen Grundherrschaften überzogen natürlich nicht einmal den größeren Teil des Territoriums im feudalen Europa, aber sie waren die bestimmenden Elemente der Wirtschaft. Die Rolle fortbestehender bäuerlicher Allodie oder der Grundherrschaft von Kleinadingen [wie etwa in Polen, B.S.] sollte bis zum beginnenden Niedergang der feudalen Produktionsweise keine Bedeutung erhalten,…

Zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert ging die Überführung in die Leibeigenschaft (enserfment) rasch vonstatten, aber im Laufe der Zeit wurde die rechtliche Stellung der Ausgebeuteten verschlechtert und vereinheitlicht. Die Entwicklung der Warenproduktion brachte Veränderungen in der Form der Rente hervor, so dass Renten in Form, von Naturalabgaben und Geld gegen Ende des 13. Jahrhunderts (mit Ausnahme von England) größtenteils die Rente in Form von unmittelbaren Abgaben abgelöst hatte, was ihrerseits eine Verbesserung des Rechtsstatus bewirkte. Aus verschiedenen Gründen, die mit der Entwicklung der Warenproduktion zusammenhängen (darunter sind die Zersplitterung der Bauernwirtschaften und die Entwicklung bäuerlichen Widerstandes gegen die Ausbeutung am bedeutsamsten), lockerte sich die direkte Aneignung der Rente, die den Bauernhöfen auferlegt war, aber der Gesamtbedarf nach Feudalrente seitens der Feudalherren wurde durch die Ausbeutung anderer herrschaftlicher Privilegien (seigneural privileges) und durch die Entwicklung von privaten und öffentlichen „Steuern“ aufrechterhalten.“ [Vgl. den Kampf zwischen der Äbtissin Hedwig und der Stadt Quedlinburg.

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

SAIS Túpac Amaru, revisitado

[Reprint: Burks.de, 24.3.2011]

Die fetten peruanischen Schafe auf dem untersten Foto haben im Jahr 1979 mein komplettes Weltbild über den Haufen geworfen – mit weitreichenden Konsequenzen; sogar der große Vorsitzende Mao Zedong musste in die Mülltonne. Aber der Reihe nach.

Ich stieg in Lima, der peruanischen Hauptstadt, in den Zug nach Huancayo, hoch in den Anden. Von einem Deutschen hatten wir gehört, es gebe dort irgendwo in der Bergen eine landwirtschaftliche Kooperative, die SAIS Túpac Amaru (La Sociedad Agrícola de Interés Social “Tùpac Amaru” Ltda.. Nº 1). Die Bahn war damals noch die höchste der Welt. „Im September 1892 konnte der erste Zug der Ferrocarril Central Andino von Lima nach Oroya befahren. Diese Bahnlinie war bis 2005 die höchste normalspurige Eisenbahnstrecke der Welt mit einem Scheitelpunkt bei 4781 m ü. NN bei La Galera.“ (Wikipedia). (Video)

Ich habe die Kooperative auf der Karte zunächst nicht wiedergefunden; der Name der Bahnstation mit der beeinduckenden geologischen Formation war mir entfallen. Nach einer kleinen Suche bin ich mir sicher, dass es Canchayllo war, in dessen Nähe die SAIS liegt, und die Bahnstation heisst Pachacayo (4. Bild von oben).

Die Kooperative bestand damals aus 17 Dörfern, die sich zusammengeschlossen hatten, vergleichbar der chinesischen Volkskommune. (Wie überall in den Anden war auch die Kooperative umzingelt von Ruinen aus der Inka-Zeit. Ich bin da auf dem Foto zu sehen.) Die linke Militärregierung Perus unter General Juan Velasco Alvarado startete 1969 eine Agrarreform. Der US-amerikanische Besitzer der großen Hazienda auf dem Gebiet der heutigen Genossenschaft war enteignet worden. (Vor dem Dorf standen noch einige kleine konfortable Häuser, in denen deutsche „Entwicklungshelfer“ gewohnt hatten, denen die Wohnungen der Bauern „zu primitiv“ gewesen waren und die sich zunächst eigene Häuser bauen ließen, die heute als Gästehäuser dienen.)

Die Agraringenieure der SAIS erzählten die Geschichte, und ich war selbstredend zunächst von dem Konzept begeistert, zumal die Schafe der Kooperative fetter als die der privaten Bauern (2. Bild von unten) waren, das Gras grüner, und auch landwirtschaftliche Maschinen gab es, die sich ein Kleinbauer im Hochland nie hätte leisten können. Die Bauern, rund 1000, die sich der Kooperative angeschlossen hatten, wurden zu Landarbeitern, die bezahlt wurden. In meinem Reisetagebuch habe ich notiert, dass ich eine Broschüre zu lesen bekam: „SAIS – Creation de la Revolution Peruana“. Eine linke Revolution, die Erfolge vorzeigen könnte – und alles schien ähnlich revolutionär wie in China – mein Weltbild wurde bestätigt. Was konnte also noch schiefgehen?

Irgendwann merkte ich, dass die Ingenieure und offenbar auch die Bauern in zwei Lager gespalten waren – die einen gaben bereitwillig Auskunft, die anderen verweigerten jegliches Gespräch. Dann erzählte uns jemand, es habe vor kurzem eine Dorfbesetzung gegeben – von Bauern, die noch Besitztitel auf ihr Land hatten und das offenbar von der Kooperative zurückwollten. Hinter dieser Kampagne standen einige linke Organisationen und offenbar auch, so wurde gemunkelt, die Guerilla Sendero Luminoso. (Deren Anführer gingen erst 1980 in den Untergrund. Ich konnte zum Jahreswechsel 1979/80 noch offen mit deren Sympathisanten in Aycucho, der späteren Hochburg der Guerilla, diskutieren.)

Also wie war das jetzt? Eine linke Militärregierung enteignet die Gringos, macht eine Agrarreform und produziert besser und mehr und kollektiver – und die Revolutionäre sind dagegen?

Je mehr ich darüber nachdachte, um so komplizierter wurde das. Die Kooperative zahlte viel Steuern an den Staat; es war eigentlich ein kapitalistisches Unternehmen, das Profit machen musste. Den Bauern ging es ähnlich wie den vielen armen und landlosen preussischen Bauern, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin zogen und dort Proletarier wurden. Sie hatten nichts mehr, ausser ihrer Arbeitskraft, und die mussten sie auf dem Markt verkaufen, „geben“. (Der Arbeiter ist eigentlich der Arbeit“geber“, nicht der Kapitalist, der nimmt die Ware Arbeitskraft.)

Langer Rede kurzer Sinn: Später in Bolivien bekam ich noch mehr Informationen, wie man es auch hätte machen können. Dort griff die Linke auf kollektive Konzepte der landwirtschaftlichen Arbeit zurück, die eigentlich von den Inkas stammen, unter anderem etwas, das in Deutschland als Allmende bekannt ist. („Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben.“)

„Links“ bedeutete also nicht, der Landbevölkerung irgendwelche superklugen Konzepte überzustülpen, ihnen gar zu „helfen“, weil Bauern bekanntlich blöd sind, oder zwangweise den gut gemeinten Staatskapitalismus einzuführen, der sich auch als „Sozialismus“ kostümieren kann wie in der DDR, sondern den Bauern zuerst einmal zuzuhören, was die eigentlich wollen. Die sind nämlich gar nicht blöd.

Jedenfalls waren die Schafe der peruanischen Kooperative der erste Schritt, der mich aus dem Politsektentum herausbrachte.

Häufig gestellte Fragen über die Zukunft

Frage: Welche Gesellschaft folgt nach dem Kapitalismus?

Antwort: Es wird eine Ökonomie sein, die bestimmte Ressourcen und Produkte der Irrationalität des so genannten „freien“ Marktes entzieht. Der Kapitalismus ist dadurch definiert, dass er alles, aber auch alles im Sinne des Wortes „vermarktet“, auch Immaterielles wie Ideen (das so genannte „geistige Eigentum“). Der Kapitalismus würde sogar die Atemluft und die Versorgung mit derselben am liebsten in eine GmbH umwandeln. Das ist ein immanentes wirtschaftliches Gesetz. Erst in heutiger Zeit hat sich der kapitalistische Markt weltweit als vorherrschende Form der Ökonomie durchgesetzt.

Eine zukünftige Gesellschaft wird also bemüht sein müssen, Güter, die alle brauchen, zu vergesellschaften; etwa Mietwohnungen, Grundnahrungsmittel, den öffentlichen Transport, Energie, den Zugang zu Informationen, bestimmte Banken. Vorausgetzt ist ein bestimmtes Niveau der Produktion und des gesellschaftlichen Reichtums: Das ist aber jetzt schon existent. Niemand müsste auf dieser Welt hungern oder am Existenzminimum leben, wenn die vorhandenen Mittel anders verteilt wären.

Frage: Wie wird diese Gesellschaft heißen?

Antwort: Das lässt sich nicht beantworten. Die Lehnsherren im Mittelalter nannten sich selbst nicht „Feudalherrn“; die Besitzer altrömischer Latifundien „wussten“ nicht, dass sie – im ökonomischen Sinn und wissenschaftlich formuliert – in einer „Sklavenhaltergesellschaft“ lebten. Es scheint so, dass sich Gesellschaftsformen erst im nachhinein adäquat beschreiben lassen.

Marx benutze den Begriff „Kommunismus“ aus historischen Gründen: „Kommunismus (vom lateinisch communis ‚gemeinsam‘) bezeichnet politische Lehren und Bewegungen, die zuerst die Gütergemeinschaft zum Ziel haben…“ Die „kommunistische“ Idee ist uralt und konterkariert ursprünglich das Bestreben Einzelner innerhalb einer Gemeinschaft, sich unverhältnismäßig mehr anzueignen als andere. Heute bedeutet „kommunistisch“ immer, etwas dem Markt zu entziehen und der Allgemeinheit unter rationalen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Die Pariser Kommune, eine Vorform der Räterepublik, nannte sich nicht so, weil man vorher die Marxschen Schriften gelesen hätte. „Kommun“ heißt ja nur: „vergesellschaftet“. Niemand würde den heutigen Begriff „Kommune“ für „Gemeinde“ als „linksextremistisch“ diffamieren, obwohl er denselben Wortstamm hat wie „Kommunismus“.

Frage: Wann wird der Kapitalismus sich in eine rationale Ökonomie transformiert haben?

Antwort: Wie man am Beispiel der Ciompi sieht, gab es in Europa erste Ansätze, Vorformen des kapitalistischen Marktes auch politisch zu repräsentieren, schon im 14. Jahrhundert. Es hat aber noch ein halbes Jahrtausend gedauert, bis der Kapitalismus sich weltweit durchgesetzt hatte. Es könnte also noch mehrere hundert Jahre dauern, bis die ersten Gesellschaften funktionieren, deren ökonomische Basis nicht der so genannte „freie“ Markt ist. An den materiellen Voraussetzungen (den „Produktivkräften„) liegt es nicht; die sind jetzt schon vorhanden. (Mit dem mittelalterlichen Lehnswesen aka Feudalismus hätte man eben nicht die gesamte Menschheit öknonomisch versorgen können; der Kapitalismus war ein gewaltiger Fortschritt, weil er die Produktivkräfte dynamisch entfesselte.)

Viele „kommunistische“ Wirtschaftsformen im Kleinformat fußten auf Relikten noch älterer Gesellschaften, wie etwa die peruanische Ayllu, die man am ehesten mit der Allmende des Mittelalters vergleichen kann. Eine Genossenschaft ist aber heute immer auch eine Keimform der zukünftigen Gesellschaft, was die Teilhabe der Mitglieder angeht; eine Genossenschaft, die sich ökonomisch auf dem kapitalistischen Markt dauerhaft behaupten will, ist aber ein Widerspruch in sich.

Die Zahl der Menschen, die nichts mehr zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft, auch bekannt als „Proletarier“ (also die „Arbeitgeber“ im Sinne des Wortes), steigt weltweit – immer noch. Der Kapitalismus startet also erst jetzt richtig durch. Damit öffnet sich auch die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr.

Die so genannte „Eurokrise“ ist bekanntlich eine ganz normale und regelmäßig wiederkehrende kapitalistische Überproduktionskrise, die dazu dient, riesige Mengen unproduktiven Kapitals zu vernichten, das wegen des tenzenziellen Falls der Profitrate wertlos wurde. Das ist im ökonmischen Sinn „vernünftig“, ganz gleich, ob dabei Millionen von Menschen ins Elend gestürzt werden.

Hegel hat das philosophisch korrekt formuliert: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“

SAIS Túpac Amaru

Die fetten peruanischen Schafe auf dem untersten Foto haben im Jahr 1979 mein komplettes Weltbild über den Haufen geworfen – mit weitreichenden Konsequenzen; sogar der große Vorsitzende Mao Zedong musste in die Mülltonne. Aber der Reihe nach.

Ich stieg in Lima, der peruanischen Hauptstadt, in den Zug nach Huancayo, hoch in den Anden. Von einem Deutschen hatten wir gehört, es gebe dort irgendwo in der Bergen eine landwirtschaftliche Kooperative, die SAIS Túpac Amaru (La Sociedad Agrícola de Interés Social “Tùpac Amaru” Ltda.. Nº 1). Die Bahn war damals noch die höchste der Welt. „Im September 1892 konnte der erste Zug der Ferrocarril Central Andino von Lima nach Oroya befahren. Diese Bahnlinie war bis 2005 die höchste normalspurige Eisenbahnstrecke der Welt mit einem Scheitelpunkt bei 4781 m ü. NN bei La Galera.“ (Wikipedia). (Video)

Ich habe die Kooperative auf der Karte zunächst nicht wiedergefunden; der Name der Bahnstation mit der beeinduckenden geologischen Formation war mir entfallen. Nach einer kleinen Suche bin ich mir sicher, dass es Canchayllo war, in dessen Nähe die SAIS liegt, und die Bahnstation heisst Pachacayo (4. Bild von oben).

Die Kooperative bestand damals aus 17 Dörfern, die sich zusammengeschlossen hatten, vergleichbar der chinesischen Volkskommune. (Wie überall in den Anden war auch die Kooperative umzingelt von Ruinen aus der Inka-Zeit. Ich bin da auf dem Foto zu sehen.) Die linke Militärregierung Perus unter General Juan Velasco Alvarado startete 1069 eine Agrarreform. Der US-amerikanische Besitzer der großen Hazienda auf dem Gebiet der heutigen Genossenschaft war enteignet worden. (Vor dem Dorf standen noch einige kleine konfortable Häuser, in denen deutsche „Entwicklungshelfer“ gewohnt hatten, denen die Wohnungen der Bauern „zu primitiv“ gewesen waren und die sich zunächste eigene Häuser bauen ließen, die heute als Gästehäuser dienen.)

Die Agraringenieure der SAIS erzählen die Geschichte, und ich war selbstredend zunächst von dem Konzept begeistert, zumal die Schafe der Kooperative fetter als die der privaten Bauern (2. Bild von unten) waren, das Gras grüner, und auch landwirtschaftliche Maschinen gab es, die sich ein Kleinbauer im Hochland nie hätte leisten können. Die Bauern, rund 1000, die sich der Kooperative angeschlossen hatten, wurden zu Landarbeitern, die bezahlt wurden. In meinem Reisetagebuch habe ich notiert, dass ich eine Broschüre zu lesen bekam: „SAIS – Creation de la Revolution Peruana“. Eine linke Revolution, der Erfolge vorzeigen könnte – und alles schien ähnlich revolutionär wie in China – mein Weltbild wurde bestätigt. Was konnte also noch schiefgehen?

Irgendwann merke ich, dass die Ingenieure und offenbar auch die Bauern in zwei Lager gespalten waren – die einen gaben bereitwillig Auskunft, die anderen verweigerten jegliches Gespräch. Dann erzählte uns jemand, es habe vor kurzem eine Dorfbesetzung gegeben – von Bauern, die noch Besitztitel auf ihr Land hatten und das offenbar von der Kooperative zurückwollten. Hinter dieser Kampagne standen einige linke Organisationen und offenbar auch, so wurde gemunkelt, die Guerilla Sendero Luminoso. (Deren Anführer gingen erst 1980 in den Untergrund. Ich konnte zum Jahreswechsel 1979/80 noch offen mit deren Sympathisanten in Aycucho, der späteren Hochburg der Guerilla, diskutieren.)

Also wie war das jetzt? Eine linke Militärregierung enteignet die Gringos, macht eine Agrarreform und produziert besser und mehr und kollektiver – und die Revolutionäre sind dagegen?

Je mehr ich darüber nachdachte, um so komplizierter wurde das. Die Kooperative zahlte viel Steuern an den Staat; es war eigentlich ein kapitalistisches Unternehmen, das Profit machen musste. Den Bauern ging es ähnlich wie den vielen armen und landlosen preussischen Bauern, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin zogen und dort Proletarier wurden. Sie hatten nichts mehr, ausser ihrer Arbeitskraft, und die mussten sie auf dem Markt verkaufen, „geben“. (Der Arbeiter ist eigentlich der Arbeit“geber“, nicht der Kapitalist, der nimmt die Ware Arbeitskraft.)

Langer Rede kurzer Sinn: Später in Bolivien bekam ich noch mehr Informationen, wie man es auch hätte machen können. Dort griff die Linke auf kollektive Konzepte der landwirtschaftlichen Arbeit zurück, die eigentlich von den Inkas stammen, unter anderem etwas, das in Deutschland als Allmende bekannt ist. („Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben.“)

„Links“ bedeutete also nicht, der Landbevölkerung irgendwelche superklugen Konzepte überzustülpen, ihnen gar zu „helfen“, weil Bauern bekanntlich blöd sind, oder zwangweise den gut gemeinten Staatskapitalismus einzuführen, der sich auch als „Sozialismus“ kostümieren kann wie in der DDR, sondern den Bauern zuerst einmal zuzuhören, was die eigentlich wollen. Die sind nämlich gar nicht blöd.

Jedenfalls waren die Schafe der peruanischen Kooperative der erste Schritt, der mich aus dem Politsektentum herausbrachte.