Dieser Artikel erschien am 20.06.2008 in Telepolis.

Was ist und zu welchem Ende betreiben wir Online-Journalismus? Wie setzt man Links, warum und wohin? Medienkritische Anmerkungen zu Regeln, die längst hätten formuliert werden müssen.

Theodor Holm Nelson prägte 1965 den Begriff Hypertext. Seine Mission, formuliert im Project Xanadu, ist immer noch aktuell, aber im deutschen Online-Journalismus weitgehend unbekannt: „We have fought for a world of deep electronic documents“. Ein Text, ist er online verfügbar, wird besser und informativer, wenn er Hyperlinks enthält.

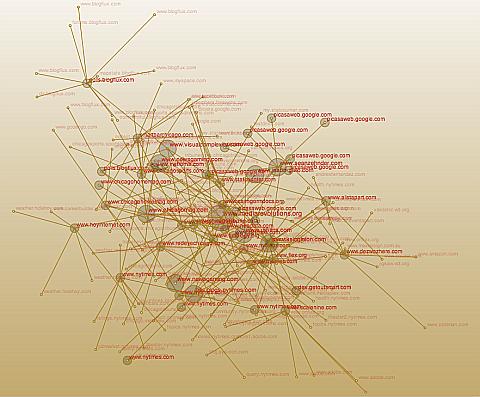

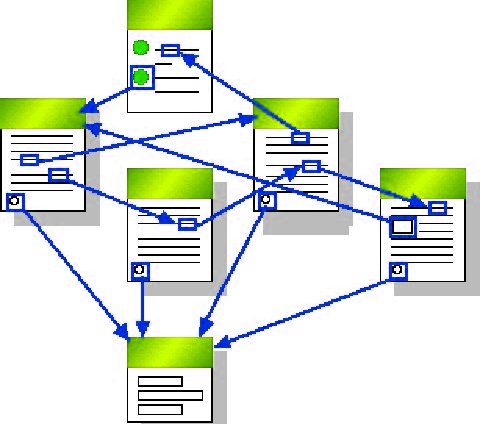

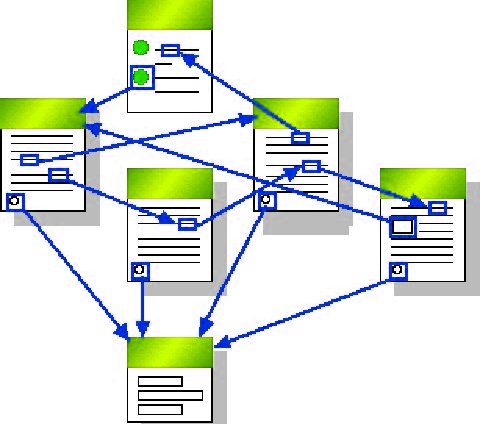

Der nicht-lineare Hypertext verknüpft verschiedene Informationen mit Hyperlinks, so dass ein logisches Netz entsteht, das tendenziell unendlich wird. Für journalistische Texte ist das eine nie dagewesene Chance: Hypertext kann die Menge notweniger Informationen verkürzen, indem lexikalisches Wissen auf eine Metaebene – „hinter“ den eigentlichen Text – verschoben wird. Gleichzeitig vervielfacht sich die optionale Informationsmenge des Textes, da die Rezipienten auch die Metaebene und deren weitere Verknüpfungen zu Kenntnis nehmen können. Rolf Schulmeister behauptet in seinem Standardwerk „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“, das menschliche Gehirn funktioniere ähnlich vernetzt wie ein Hypertext. In seinem Text „Verstrickt in Petri-Netzen – Hypertext und Hypermedia“ nennt er das die „kognitive Plausibilitätshypothese“: „Es geht um die Frage, ob das Leseverhalten mit der Struktur des Textes korrespondiert und ob sich diese Korrespondenz kognitiv auswirkt“. Die assoziative Struktur eines Hypertextes entspräche eher der Funktionsweise des menschlichen Denkens als lineare Texte.

Heise.de und Telepolis waren bei Texten, die man als „Online-Journalismus“ bezeichnen kann, die Vorreiter. Im Artikel über „Telepolis 10 Jahre„) wird ohne falsche Bescheidenheit verkündet: „Wussten Sie schon, dass Telepolis 1996 zu den ersten Internet-Magazinen Deutschlands gehörte und seitdem eine Vorreiterrolle im Online-Journalismus einnimmt?“ Perfekt wäre es gewesen, die dort erwähnte geheimnisvolle „Technik-Analyse ACTA 2004“ durch einen Link näher zu erläutern, damit man nicht selbst eine Suchmaschine bemühen muss. Wenn man erfährt, „dass anfangs Artikel zu Echelon oder Icann unter Slashdot.org verlinkt wurden“, erwartet man ebenfalls Links, die hier leider fehlen. Oder sie wurden nur deshalb nicht gesetzt, weil man den Lesern das nostalgische Gefühl älterer Heise.de-Artikel gönnen wollte wie in dem vom Dezember 1996 , als die Links noch nicht anklickbar waren, sondern ausgeschrieben wurden.

Warum die meisten deutschen Medien insbesondere das World Wide Web nicht adäquat nutzen, sondern oft nur den gedruckten Text ohne Links online stellen, kann kaum vernünftig beantwortet werden. „Unser Content Management System kann das nicht“ ist noch eine der ernsthaftesten Antworten. Man darf vermuten, dass eher irrationale Gründe eine Rolle spielen: Die – empirisch unbegründete – Angst, die Leser könnten andere Angebote attraktiver finden und so die Klickraten senken, die Hausjuristen könnten die Stirne runzeln, wenn man vom eigenen seriösen Angebot in weniger als fünf Klicks auf nackte Busen gelangt, oder das Landgericht Hamburg könnte einen „Content-Anbieter“, der es wagt, andere Angebote zu verlinken, für das gesamte Internet haftbar machen.

Blogger verlinken in der Regel ihre Quellen. Das macht den Reiz und die Qualität professioneller Blogs aus. Online-Journalismus, wenn man ihn ernsthaft betreibt, hat einen weitaus höheren Anspruch als der klassische Print-Journalismus: Er lädt die Leser ein, die Thesen der Autoren anhand der Quellen, die diese angeben und verlinken, zu überprüfen. Sie stellen sich fast in Echtzeit der Kritik. Online-Journalismus verlangt oft eine härtere und intensivere Recherche als die üblichen Artikel in der Tagespresse. Wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, gibt es diesen Journalismus in Deutschland noch nicht.

Erst sehr zaghaft beginnen die so genannten Leitmedien, in ihrer Online-Ausgabe Links zu setzen, leider oft nur auf das eigene Angebot – wie die Scientologen. Aktuelles Beispiel ist Spiegel online in einem Beitrag über die Raumsonde Phönix: Mehr als ein Dutzend Links, die Hälfte davon gleich doppelt, aber alle verweisen auf andere Artikel bei Spiegel online. Das mag daran liegen, dass man das eigene Angebot für unübertrefflich hält oder an der Idee, den Werbekunden zahllose Klicks anbieten zu wollen. Das ist aber kein Online-Journalismus, sondern nur ein selbstreferenzielles System.

Ein paar Links machen aber noch keinen anspruchsvollen journalistischen Hypertext. Wissenschaft.de schreibt in einem Artikel („Nukleares Feuer in der Tiefe„, 17.05.2008) über Geowissenschaften: „Dort unten, an der Grenze zwischen Erdkern und Erdmantel, könnten sich große Mengen Uran, Thorium und Plutonium stark genug konzentriert haben, um eine atomare Kettenreaktion in Gang zu halten…“ Der Link hinter „atomare Kettenreaktion“ verweist auf den betreffenden Wikipedia-Artikel „Nukleare Kettenreaktionen“. Man kann voraussetzen, dass Leser, die sich auf wissenschaft.de umsehen, ungefähr wissen, was man sich unter der Spaltung des Atomkerns vorstellen muss. Wer es jedoch vergessen hat oder sich spontan sachkundig machen will, findet in dem verlinkten Artikel weitere Hinweise, etwa auf den Wiikipedia-Text zur Kernspaltung. Noch sinnvoller sind erläuternde Links zu Begriffen, die kaum jemand auf Anhieb kennt. Wissenschaft.de erwähnte vor fünf Jahren in einem anderen Text die „funktionelle Kernspintomographie“ und verlinkte den Begriff damals auf ein Projekt der Universität Mainz. Heute wäre der entsprechende Wikipedia-Artikel zum Thema informativer.

Was genau in einem Text per Link zusätzlich erläutert wird, richtet sich nach dessen Inhalt, nach dem Medium, in dem er erscheint und nach der durchschnittlichen Leserschaft. „Frau Meier mag Zwergpudel, Herr Müller eher Shar Peis“ ist ein Satz, der je nach Kontext unterschiedliche Links haben kann. Da journalistische Texte aus sich selbst heraus verständlich sein sollten, würde man in einem Printmedium „Shar Pei“ ergänzen durch „den traditionellen chinesischen Wachhund“, da außer Hundezüchtern kaum jemand die Rasse kennen wird. In einem Hundeliebhaber-Fachmagazin könnte der Zusazt eventuell entfallen. Online ist es einfacher, einen Shar Pei zu erwähnen: Der Link erklärt alles, und der Artikel ist ohne die Erklärung kürzer. Falls Frau Meier eine private Website besäße, vielleicht mit Bildern ihrer Hunde, sollte die verlinkt werden. Wenn das Thema „Hunderassen“ sind, sollte hingegen ein Link zu Zwergpudeln im Allgemeinen gesetzt werden.

Ein lexikalischer Link erklärt, was ein Begriff bedeutet und ist somit optional: Der Leser entscheidet, ob er das Wort kennt oder ob er es sich näher erläutern lassen möchte. Letzeres bietet der Autor als zusätzlichen Service des Textes an, weil er davon ausgeht, dass seine Informationen Rezipienten mit unterschiedlichem Wissenstand interessieren. Die Links ähneln hier den klassischen Fußnoten eines wissenschaftlichen Werkes. Ihr rein lexikalischer Charakter suggeriert aber, dass die Masse der Leser schlechter informiert ist als der Autor. Das trifft aber nicht immer zu.

Das gilt auch für einfache Texte, die sich bemühen, den Leser nicht intellektuell zu überfordern. Die britische „Sun“, die Mutter aller Boulevard– und Krawall-Zeitungen, berichtet in schlichten Worten über die bevorstehende Hochzeit Jessica Albas. Der Text bietet kaum Ansatzpunkte für Links – mit einer Ausname: „Jessica’s dad, Mark, spoke exclusively to Latina magazine“. Der hier fehlende Link bietet nicht mehr Informationen als die „Sun“, nur dass Vater Alba seine Tochter für ein „beautiful girl“ hält, was niemanden überraschen wird. Von der „Sun“, die in der Regel brutalstmöglichst vor nichts zurückschreckt, könnte man aber zum Beispiel einen Link zu Google Maps erwarten, damit man das „Beverly Hills courthouse under a canopy of green silk foliage and white flowers“ von oben betrachten kann. Leider wird man enttäuscht.

Neben der Funktion eines jederzeit per Mausklick verfügbaren Lexikons hat ein Hypertext zwei weitere Metaebenen – die der Quellenangaben und eine stilistische Ebene. Letztere bedeutet: Der Text kann zum Beispiel durch Links ironisch gebrochen werden. Hinter einem Link auf „Flotter Dreier“ in einem Text muss sich nicht immer das verbergen, was man erwartet. Wer über den Boxer Myke Tyson schreibt, kann, da dieser ohnehin keine eigene Website hat, einen Link zu dessen psychologischen Gutachten anbieten – das ist vielleicht interessanter als eine Aufzählung der Kämpfe. Ein Link, der informiert und zusätzlich überrascht, macht den Text interessanter.

Wie man wohin welche Links in journalistischen Texten setzt, ist im Einzelfall schwierig, muss aufwändig recherchiert werden und ist nicht so einfach, wie manche Blogger sich das vorstellen. In journalistischen Texten hat die Praxis von Wikipedia nichts verloren, jedes Wort, das im Online-Lexikon auftaucht, zu verlinken. Das machte einen Text unleserlich. Falsch wäre ein Satz wie im Wikipedia-Artikel über Sexualität: „Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen , Empfindungen und Interaktion von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Niemand wird die Links hinter „Lebewesen“ oder „Geschlecht“ anklicken.

Wie viele Links ein Text benötigt und ab wann er unleserlich wird, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Es gelten zwei einfache Regeln: 1. Der Text muss auch ohne Links lesbar, verständlich und informativ sein. 2. Links sind immer optional, im Zweifel sollte eher ein Link gesetzt als darauf verzichtet werden. Ausnahmen bieten „Wimmelbilder“ wie ein eher folkloristischer Artikel des Autors in Telepolis über die „Merkbefreiung“ im Usenet: Das Thema wäre so in einem Holzmedium gar nicht möglich. Man erwartet auch nicht, dass die Leser alles anklicken. Die zahlreichen Links werden nur für die überschaubare Gruppe derjenigen interessant sein, die in den neunziger Jahren schon im Usenet aktiv waren – ein Beispiel für einen „special interest“-Thema.

Regel: Quellen müssen ausnahmslos verlinkt werden.

Quellen sind andere Medien, Websites, Online-Lexika, Postings in Foren – alles, was man nicht selbst recherchiert, sondern abgeschrieben, kopiert oder umgeschrieben hat.

Wikipedia darf verlinkt werden, auch wenn manche Einträge nicht unbedingt seriös sind. Wikipedia sollte vor allem dann verlinkt werden, wenn man selbst kaum recherchiert hat. Spiegel online übernahm zum Beispiel im Sommer 2004 ganze Passagen aus der Online-Enzyklopädie, mit einem kleinen schöpferischen Eigenanteil, aber ohne die Quelle zu erwähnen. Dumm ist nur, dass das meistens irgendwem auffällt.

Medien müssen dann verlinkt werden, wenn den Lesern nicht zugemutet werden kann, diese selbst zu finden. Ein Link zu Zeit.de, stern.de oder welt.de muss nicht sein, es sei denn, ein konkreter Artikel ist gemeint. Die chinesische Nachrichtenagentur xinhua.cn in Mandarin kann man aber nicht erraten, auch ist die Top Level Doman cn nicht jedem geläufig. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA sollte immer verlinkt werden, auch wenn kein spezielles Dokument gemeint ist, zumal auch eine englische Ausgabe angeboten wird. Bei dpa trifft das nicht zu, weil jeder den URL leicht finden kann und weil deren Nachrichten auf der Website nicht angeboten werden. Falsch ist also: „Die Nachrichtenagentur dpa meldet, es sei dieses oder jenes geschehen. Da die dpa keine einzelnen Meldungen auf ihrer Website anbietet, können diese auch nicht verlinkt werden. Richtig jedoch wäre die Ausnahme: „Der dpa-Europadienst liefert täglich 300 Meldungen aus aller Welt in deutscher Sprache.“ Das Kürzel dpa kann auch zu Missverständnissen Anlass geben: Nicht jeder weiß, dass die Deutsche Nachrichten-Agentur mit der bekannten dpa rein gar nichts zu tun hat.

Die Neue Zürcher Zeitung offerierte zum Beispiel im Februar 2005 einen langen Artikel über „Terror-Websites“ und schaffte es, keinen einzigen Link anzubieten, obwohl sogar die Titel wie „Al-Majalla al-Islamiya“ teilweise genannt wurden. Das ist kein seriöser Online-Journalismus, sondern nur gedrucktes Papier, das auf einem Monitor abzurufen ist. Wer derartige Quellen nicht verlinkt, setzt sich als Journalist dem Verdacht aus, nicht in der Lage zu sein, diese zu finden oder – noch schlimmer – schlicht zu faul zu sein, um diese zu recherchieren.

Wenn ein Artikel nicht exakt verlinkt werden kann, weil er nur in einer Datenbank vorhanden oder nur für registrierte Leser zugänglich ist, sollte die Startseite der Zeitschrift oder das Mediums, in dem er erschien, verlinkt werden. Vorbildlich ist Netzpolitik.org (20.05.2008): „China bemüht sich wohl um Offenheit in Bezug auf das Erdbeben vom 12.5. in Sichuan. Doch so ganz freiwillig und eilfertig ging das nicht, wie die Howard French in der New York Times zu berichten weiß: Earthquake Opens Gap in Controls on Media.“ Der erste Link zu einem Wikipedia-Artikel fasst die Nachrichten und relevante wissenschaftliche Quellen über das Erdbeben zusammen. Einen besseren Überblick kann man im Netz nicht finden. Der zweite Link bei netzpolitik.org führt zur Login-Maske für die Abonnenten der New York Times. Man kann den zitierten Artikel nicht einsehen, wenn man nicht registriert ist. Der Link verweist aber darauf, dass es möglich ist. Er ist informativer als der bloße Link zur Hauptseite der Zeitung und somit korrekt.

Solche einfachen Beispiele für Service-orientierten Online-Journalismus findet man in deutschen Medien leider nur sehr selten. Falsch ist zum Beispiel: „Selbst moderates Rauchen in der Schwangerschaft verändert das Verhalten von Babys auf dramatische Weise, melden amerikanische Ärzte jetzt in der Zeitschrift „Pediatrics“ (Spiegel online, 02.07.2003). Richtig wäre: „in der Zeitschrift „Pediatrics„. Falsch: „Der Fernsehsender SCTV meldet, der 35-jährige Idris sei bereits vor zwei Wochen in Medan auf Sumatra gefasst worden.“ (Netzeitung, 30.06.2003). Richtig: „Der Fernsehsender SCTV meldet…“ Falsch: „Das Unfallopfer sei nur halb bei Bewusstsein und unfähig gewesen zu sprechen, sagte der Beamte dem Rundfunksender „Radio New Zealand“ (Spiegel online , 01.07.2003). Richtig: „dem Rundfunksender „Radio New Zealand„. Falsch: „Omar äußerte sich auch in einem E-Mail-Interview mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“.“ (Focus online. Richtig: „mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“ „.

Auch fremdsprachige Quellen sollten verlinkt werden. Falsch ist: „Wir müssen den größten Nutzen aus der Nähe des Wahltermins in Spanien im kommenden März ziehen“, zitierte die norwegische Tageszeitung „VG“ heute aus dem Dokument.“ (, 13.03.2004). Richtig: „zitierte die norwegische Tageszeitung ‚VG‚.“ Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige der Leser die Sprache verstehen und gern das Original läsen. In diesem Fall kann man den betreffenden Text auch finden, wenn man kein Wort Norwegisch versteht.

Definitiv verboten sind irreführende Floskel wie „im Internet gibt es“, wenn nur ein spezieller Dienst gemeint ist. Focus formulierte: „‚Ein Großteil der Straftaten findet aber in anderen Regionen des Netzes statt.‘ So werden in den 80 000 Foren des Usenets und den 15 000 Diskussionsrunden im Internet Relay Chat (IRC) nicht nur alle denkbaren Themen diskutiert, sondern auch illegale Bilder getauscht, Waffen, Drogen und raubkopierte Software angeboten.“ Die Zahlenangaben über Newsgroups und IRC-Foren sind natürlich Unfug. Man darf aber lobend erwähnen, dass hier andere Dienste im Internet genannte werden, die für dessen „dunklen“ Seiten wesentlich wichtiger sind als das World Wide Web. „Usenet“ (es muss nicht immer Wikipedia sein) und IRC hätten verlinkt werden müssen. Wenn Leser auf etwas hingewiesen werden, das sie vermutlich noch nicht wissen, sollte man ihnen es optional per Link erläutern.

„Im Internet“ ist keine korrekte Angabe. Man schreibt in der Printausgabe einer Zeitung nicht „in einer Tageszeitung wurde gemeldet“, sondern nennt Ross und Reiter. Auch „laut Agenturangeben“ ist als Quelle zu wenig; man kann das ohne Informationsverlust entweder weglassen oder sollte die Agentur nennen.

Regel: Ortsangaben in einem Artikel müssen, wenn möglich und wenn diese eine relevante Rolle spielen, verlinkt werden.

Keinen Link erwartet man in Sätzen wie: „Bundeskanzlerin Merkel traf heute in Berlin mit Horst Köhler zusammen“. Dem durchschnittlichen Leser darf zugemutet werden, einen deutschen Ortsnamen mit einem Punkt und der Länderkennung de selbst in das Adressfeld des Browsers einzugeben. Ausnahmen: Nicht alle Orte oder gar Ortsteile haben eine Website – wie zum Beispiel Unterneger. Grieben auf Hiddensee ist unter dem URL grieben-hiddensee.de zu finden, grieben.de ist aber eine Rechtsanwaltskanzlei. Hier ist ein Link Pflicht, damit die Leser nicht selbst mühsam suchen müssen.

Falsch ist: „Wenige Minuten nach dem Seebeben war allerdings eine drei Meter hohe Flutwelle auf die Insel Simeuleu getroffen, teilte das indonesische Militär mit.“ (Spiegel online, 29.03.2005.) Man sollte – außer von eingefleischten Indonesien-Fans, nicht verlangen, dass jemand die Insel kennt, zumal sie von Spiegel online auch noch falsch geschrieben wurde: Sie heißt Simeuluë. In diesem Fall muss man sich entscheiden, ob für die Leser nur die geografische Lage interessant sein könnte oder ob sie eventuell mehr Informationen wollen. Es spricht nichts dagegen, zwei verschiedene Links zu demselben Begriff im Artikel unterzubringen. Der Nachteil für die Leser ist, dass sie nicht sofort genau wissen, wo sie diese zusätzlichen Informationen finden können.

Google Earth sollte nicht verlinkt werden, obwohl das möglich ist, da das die Installation der Software voraussetzte. Wer im Internet auf einem Organizer, einem Handy-Display oder auf einem alten Rechner surft, wird Google Earth nicht benutzen wollen und können. Besser bei Ortsangaben sind Links auf die Angebote maps.google.com oder wikimapia.org. Wikimapia funktioniert nicht ohne Javascript. Google Maps bietet ohne eingeschaltetes Javascipt noch eine Übersichtskarte an, ist also vorzuziehen, da sicherheitsbewusste Surfer gefährliche Scriptsprachen per default ausgestellt haben. Bei Städten wie Berlin, die auf ihrer Website in eigenes Stadtplanangebot haben, ist dieses vorzuziehen.

Deutsche Städte- und Ortsnamen sollten aber in Artikeln nur dann verlinkt werden, wenn damit eine zusätzliche Information verknüpft ist. Falsch wäre: „Der Regierende Bürgermeister von Berlin„. Richtig: Der Regierende Bürgermeister von Berlin. Bei internationalen Ortsangaben entscheidet die Informationswert der verlinkten Seite. Beispiel: Bei einem Vulkanausbruch wie dem des Tungurahua oder des Llaima ist ein Link auf den deutschen oder englischen Wikipedia-Artikel gesetzt. Die Leser möchten aber nicht selbst recherchieren müssen, wenn über die Orte berichtet wird, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es ist nicht selbstverständlich, dass diese bei Wikipedia erwähnt werden. Beim Tungurahua ist das in der Regel Baños; beim Llaima war es beim letzten Mal Carahue.

Zu einer der wichtigsten Aufgaben des Online-Journalismus gehört es, im Interesse der Leser zu recherchieren, wie seriös und zuverlässig die verlinkten Quellen sind. Das gilt selbstredend auch für Links, die man eventuell von Wikipedia übernommen hat: llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.uk steht zwar im Guiness-Buch der Rekorde als „the world’s longest valid Internet domain name“, der Link führt aber nicht mehr zur Website des walisischen Ortes.

Puerto Cabezas in Nicaragua, auch bekannt als Bilwi, ist ebenfalls ein Problem: Der Wikipedia-Artikel zu Bilwi enthält keinerlei relevante Informationen, die englische Version zu Puerto Cabezas bietet noch nicht einmal einen Link zu einer offiziellen Website der Stadt. Der Link von der spanischen Version zu pto-cabezas.com/ lässt Zweifel daran aufkommen, ob es sich nicht nur um eine kommerzielle Website handelt, zumal sie in Florida registriert worden ist. In derartigen Fällen muss man sich fragen, ob nicht ein Link zu einer anderen Website – wie hier etwa die des Peace Corps über Bilwi -, mehr Sinn macht.

Kompliziert sind Themen, in denen die im Netz vorhandenen Quellen mehr verraten als die Personen, die genannt werden, vielleicht wollen. Interessante – und für das Niveau der Recherchen bezeichnende – Beispiele waren die Artikel über Neonazis im mecklenburgischen Ort Jamel. Die Schweriner Volkszeitung berichtete schon am 14.10.2003, die Frankfurter Rundschau am 06.11.2003, die taz am 17.10.2003 („Abgebrannte Häuser, aufgespießte Hühner, Wehrsportübungen“), die Jungle World am 05.11.2003, die Süddeutsche am 07.11.2003; Spiegel online holte das Thema am 16.08.2007 zum Teil wortgleich wieder hervor („Abgefackelte Häuser, aufgespießte Haustiere, vertriebene Neubürger“), ohne die vorherigen Artikel mit einem Wort zu erwähnen. Im zweiten Teil des Artikels wir der Musiker Horst Lohmeyer genannt, der mit seiner Familie in Jamel wohnt. Lohmeyer wirbt online für seinen Forsthof – der Link sollte in einem Artikel daher nicht fehlen. Man kann sich das Anwesen von oben per Google Maps ansehen. Der Spiegel-Autor hat vermutlich nicht danach gesucht, sonst hätte er schon während der Recherche mit dem Interview-Partner diskutieren müssen, wieviel an privaten Informationen der von sich preisgeben wollte. Im Vergleich aller online auffindbarer Artikel zum Thema wird auch die Praxis fragwürdig, Namen nicht zu nennen: Spiegel Online schreibt „Sven K., 30, Abrissunternehmer, polizeibekannter Neonazi.“ Dass der Mann Sven Krüger heißt, findet man mit wenigen Mausklicks.

Regel: Es spricht nichts dagegen, einen Eintrag in einem Online-Telefonbuch und andere private, aber öffentliche zugängliche Informationen zu verlinken. Beispiel: „Vorsitzender des Brandenburger Fachausschusses „Onliner“ des DJV ist Jörg Rittweger aus Schopfheim, der auch sonst sehr aktiv ist.“

Regel: Links zu Eigennamen sollten zu Websites mit den meisten seriösen und kritischen Angaben zur Person führen. Das muss nicht deren private Website sein. Beispiel: Die Website des mecklenburgischen Innenministers Lorenz Caffiers ist nicht barrierefrei, die privaten Informationen können nicht von jedem abgerufen werden. Zudem fehlt dort der Hinweis, dass Caffier sich selbst in einem Interview als „Blockflöte“ bezeichnete. Das und mehr findet man im Wikipedia-Eintrag über ihn.

Welt online schreibt am 21.05.2008: „Der umstrittene Auftritt der Rapperin Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray bei ‚Schmidt & Pocher‘ hat nun auch die Aufsichtsgremien der ARD auf den Plan gerufen. Therese Wieland, die für die katholische Kirche im Rundfunkrat des Südwestrundfunks sitzt, beschwerte sich in einem Brief an SWR-Intendant Peter Boudgoust.“ Der Text ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen und wie Online-Journalismus nicht verstanden werden sollte. Der Wikipedia-Eintrag über die Musikerin enthält zahlreiche informative Links. Warum Welt online nicht in der Lage ist, einen Link dorthin zu setzen, um auch die Leser zu informieren, die Lady Bitch Ray noch nicht kannten, ist unerklärlich. Man möchte auch wissen, wer noch im Rundfunkrat) des SWR sitzt. These Wieland war oder ist laut einer Pressemeldung Vorsitzende des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Diözese Rottenburg-Stuttgart und fühlt sich daher vermutlich nicht zuständig für libertinäre Ideen zu Sex & Drugs & Rock & Roll. Über Boudgoust existiert sogar ein Eintrag bei Wikipedia.

Regel: Auch Websites mit strafrechtlich relevanten oder nicht „jugendfreien“ Inhalten können und sollen verlinkt werden.

Die Aufgabe von Journalisten ist es nicht, Informationen zu verheimlichen oder dem Publikum vorzuenthalten. Die paternalistische Attitude, nur pädagogisch wertvolle kleine Häppchen anzubieten und den Lesern zu suggerieren, sie seien sittlich nicht reif für die Realität im Netz, ist albern, obwohl das den Mainstream immer noch beschreibt. Die Kriegsbilder des berühmten Maler Francisco de Goya sind unstrittig Kunst und würden sogar von den übervorsichtigen deutschen Medien verlinkt werden. Links zu historischen oder aktuellen Kriegsgräueln gelten in Deutschland – nicht bei Online-Medien in den USA! – aber als tabu. Einen rational nachvollziehbaren Grund dafür gibt es nicht – außer einer im 21. Jahrhundert obsoleten moraltheologischen Attitude und einer allgemeinen Angst vor dem Link an sich.

Links in journalistischen Artikeln sind nach der aktuellen Rechtsprechung nicht strafbar. Nach § 86 StGB gelten Verbote von Symbolen u.a. nicht, wenn „die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.“ Der im Netz mittlerweile berühmte Rechtsstreit „Heise versus Musikindustrie“ ist noch nicht endgültig entschieden.

Für Tim Berners-Lee,, den Erfinder des WWW , bedeutet ein Link „Normale Hypertext Links implizieren nicht, daß das Dokument, auf das verwiesen wird, Teil ist von, bestätigt wird von, bestätigt, eine verwandte Urheberschaft oder Bedingungen für die Weiterverbreitung hat wie das Dokument, das den Verweis (Link) enthält.“ (zitiert nach odem.org).

Falsch und unjournalistisch ist daher die Gepflogenheit von Spiegel online (29.04.2008), die Quelle im World Wide Web zu kennen, den genauen Fundort aber bewusst zu verschweigen: „Im Internet ruft der deutsche Islamist Eric B., der in Pakistan oder Afghanistan vermutet wird, Gesinnungsgenossen zum Dschihad auf.“ „Im Internet“ kann heißen: In einer Newsgroup im Usenet, in einem WWW-Forum, auf einer Website, im Internet Relay Chat, in einer Mailingliste. Die Angabe ist zu ungenau, um noch einen informationellen Wert zu haben. Besser wäre hier gewesen, schlicht „rief öffentlich dazu auf“ zu schreiben. „Im Internet“ suggeriert auch, dass der Autor irrig „Internet“ für einen Synonym für „World Wide Web“ hält oder seine Informationen schlicht irgendwo abgeschrieben hat.

Regel: Falls der Betreiber einer Website für den Inhalt eines Artikels wichtig ist, sollte der konkrete Whois-Eintrag verlinkt werden.

Besonders lächerlich sind fehlende Links, wenn der Artikel verkündet, dass eine neue Website existiere, deren URL aber nicht verraten wird: „Die tamilischen Rebellen in Sri Lanka haben am Montag ihren eigenen Fernsehsender gestartet. Wie Rebellensprecher Daya Master der BBC sagte, soll NTT (National Television of Tamileelam) dabei helfen, die tamilischen Sichtweisen zu vermitteln.“ (Netzeitung, 01.08.2005). Der Tamilen-Sender (nttes.tv) ist schnell zu finden. Kompliziert wird es jedoch, wenn, wie in diesem Fall, mehrere Domains existieren – in diesem Fall nttes.tv und tvttn.com („You are not authorized to view this page.“). Nttes.tv wurde über godaddy angemeldet; der Whois-Eintrag führt eine Firma in KwaZulu-Natal, Südafrika an. Der Whois-Eintrag zu Tvttn.com bietet jedoch die interessante Information, dass der Ansprechpartner Sellathurai Sireetharan in der Rue Emile Zola in Paris sitzt – und dessen E-Mail-Adresse.

Regel: Verlinkt wird diejenige Quelle, die für die jeweiligen Leser den größten Informationswert hat – hier die Website nttes.tv. Falls ein Online-Artikel über die Medien der Guerilla in einem Medienmagazin oder auf der Website einer journalistischen Fachzeitschrift erschiene, wäre der Link zum Whois-Eintrag sinnvoller, da der einen Ansatzpunkt zu weiteren Recherchen enthält. In diesem Beispiel erwartet man auch mehr Informationen zum „Rebellensprecher“. Seriös wäre es gewesen, die Originalmeldung der BBC als Quelle zu verlinken – mit dem Risiko, dass die Leser merken, dass der Artikel der Netzeitung die englische Quelle ohne eigene Recherchen nur übersetzt, also schlicht abgeschrieben hat. Perfekt wäre heute auch ein zusätzlicher zusätzlicher Link zur Asian Tribune (16.07.2006): „Who is this Daya Master?“

Oft ist für die Recherche im Internet die Wayback Machine ein unersetzliches Hilfsmittel. Mit archive.org kann man zum Beispiel nachweisen, dass die Domain volkermord.com noch vor einigen Jahren eine Neonazi-Website war. Auch der langjährige Kampf um die Domain sieg-heil.de lässt sich nur mit einem Link zu archive.org dokumentieren. Leider gibt es Ausnahmen: Der Hochstapler Magnus Becker schaffte es mit seinem vorgeblichen „Weiße Rose Jugendbündnis“ bis in die Tagesschau (11.12.2000). Er heimste sogar einen Preis bei den Netd@ys 1997 ein. In diesem Fall funktioniert archive.org nicht, da der heutige Inhaber der Domain www.weisse-rose.org den Zugriff der Wayback Machine blockiert. Detaillierte Informationen bekäme man nur über den kostenpflichtigen Dienst historical whois records.

Wenn ein Autor nicht richtig recherchiert, kann es sein, dass ein seriöses Medium unseriöse Angebote empfiehlt. Der Sender RBB zum Beispiel verlinkte und empfahl ausdrücklich das Portal gomopa.net. Eine Recherche mit einer Suchmaschine zeigt in wenigen Minuten, dass der verantwortliche Autor offenbar überhaupt nicht überprüft hat, wer hinter der Website steht. Umgekehrt wäre der Artikel der FAZ „Für Lehrer und Zecken verboten“ (08.05.2002) über den vorgeblichen „ethischen Hacker“ Christoph Kastius, der angeblich „die gefälschte Steinhäuser-Seite sperrte“, sicher so nicht erschienen, hätten die FAZ-Redakteure nach Links gesucht, um ihren Artikel zu verbessern, etwa den auf seine Biografie und seine Krankenakte im Usenet.

Am 20. Mai brannte die Berliner Philharmonie. Fotos, wie stern.de sie anbietet, sind selbstverständlich – niemand will darüber nur ein paar dürre Zeilen lesen. Auch ein Video, wie auf der Website von Focus online, ist immerhin ein gut gemeinter Ansatz, obwohl Filme in Briefmarkengröße eher einen symbolischen Charakter haben. Zum journalistischen Service gehört es aber, in diese aktuellen Meldung online einen Link zu einer Webcam anzubieten. Man möchte es live brennen und qualmen sehen und vielleicht auch später noch einmal nachschauen, ob das Gebäude noch steht.

Regel: Multimedia-Elemente sollten möglichst barrierefrei verlinkt werden. Wer das nicht berücksichtigt, auch bei den Links, schließt gut fünf Prozent aller Surfer von seinen Angeboten aus, verärgert sie oder verlangt danach, die Sicherheitseinstellungen des Browsers neu zu konfigurieren. Wer zum Beispiel die Website der Warner Brothers verlinkt, sollte darauf hinweisen, dass diese mit einem sicheren Browser gar nicht angesehen werden kann. Man muss in einem solchen Fall nach Alternativen suchen. Links zu virtuellen Orten in der 3D-Welt Second Life können mit SLurl („location based linking in Second Life“) verlinkt werden. Der Nachteil: Viele Browser zeigen SLurl nicht an.

Regel: Postings im Usenet können zitiert und einzeln verlinkt werden.

Auch wenn die Newsgroups des Usenet heute nicht mehr so populär sind wie noch vor zehn Jahren, sind sie bei manchen Themen immer noch eine Quelle. Wer sich scheute, einen Link zum so genannten „Enthauptungsvideo“ aus dem Irak zu setzen, könnte ein Posting in der Newsgroup alt.religion.islam vom 11.05.2004 verlinken, in dem die damals verfügbaren Quellen genannt wurden. Userprofile, wie sie groups.google.com anbietet, können etwas über die Seriösität zitierter Personen aussuchen. Wer sich mit Internet-Folklore beschäftigt, kommt am berühmtem Kremvax-Hoax aus dem Jahr 1984 im Usenet nicht vorbei. Der Urheber Piet Beertema, der die sinnige domain godfatherof.nl besitzt, hat das Posting zwar auf seiner Website , man möchte aber gern auch das Original sehen – eine Zeitreise in das Internet, als es das World Wide Web noch nicht gab. Ein korrektes Zitat samt Link aus dem Usenet ist zum Beispiel: „Wau Holland schrieb am 05.02.1998 in der Newsgroup thur.test. ‚Dies ist eine kontextrekursive ungueltige Anmerkung‘.“

Wer über die kubanische Parteizeitung Granma berichtet und sich fragt, wem die Domain gehört, kann zum Beispiel einen Link zu einem Tracerouting-Service anbieten, der in Kombination mit einer Whois-Datenbank wie ARIN beweisen könnte, dass die Kommunisten in Havanna kanadischen Firmen offenbar mehr trauen als US-amerikanischen.

Links zu Buchtiteln sind dann problematisch, wenn sie damit für kommerzielle Seiten werben. Ein eleganter Ausweg ist, wenn es nur um die bibliografischen Angaben oder einen Autor geht, ein direkter Link zum Bestand einer Bibliothek, am einfachsten zu finden über die Katalogübersicht des Karlsruher Virtuellen Katalogs (KVK).

Wie mühsam es ist, einen Mainstream-Journalisten dazu zu bringen, das Internet ernst zu nehmen und in einem Online-Artikel einen Mherwert für die Leser zu schaffen, zeigt der Artikel Albrecht Udes im Zeit-online-Blog: „Sehr schade, wenn ZEIT online Artikel aus der ZEIT übernimmt und dabei die Zeit fehlt, auch simpelste externe Links herauszusuchen.“ Das wundert nicht: Professioneller Online-Journalismus ist anstrengender als Print. Ude schreibt über einen Text, der die Kennzeichnung von Lebensmitteln zhum thema hat: „Das Stück wimmelt nur so von zitierten Experten und Organisationen, die sicherlich viele Leser interessieren würden. (…) Wie kann so etwas in einem Onlinemedium unverlinkt bleiben? Es hat mich gerade (mitgestoppt) 36 Sekunden gekostet, auf diese Website der VZ HH zu kommen: Industrie mogelt bei Nährwertkennzeichnung – Wir decken die Tricks auf (Das kann man kaum als Recherche bezeichnen, das ist eine bessere Fingerübung).“ Aber das scheint für die meisten Journalisten schon zu aufwändig.

Der Unterschied zwischen Online-Journalismus und Blogs liegt tendenziell im Haltbarkeitsdatum der Links. Für ein Blog ist es nicht unbedingt wichtig, dass die Links nach einem Jahr noch funktionieren. Ein journalistischer Text im Archiv eines Online-Mediums, dessen Links ins Leere führen, ist ärgerlich. Beispiel: In einem Telepolis-Artikel des Autors über den „Erlkönig“ und dessen mythologischen Hintergründe sind nach sechs Jahren viele Links ungültig. Eine aktualisierte Version ergibt zum Teil ganz neue und andere Informationen. Das Problem ist prinzipiell unlösbar.

Regel: Links in journalistischen Artikel, die nicht nur tagesaktuell sind, sollten so gewählt werden, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sie auch nach längerer Zeit noch nutzen zu können. Eine Linksammlung zu einem Thema ist besser als ein einzelner Link.

Man kann eine Wette abschließen: Wer in fünf Jahren die Prinzipien des Online-Journalismus nicht beherrscht, immer noch keine Links setzt und sich nicht der direkten Konfrontation mit kritischen Lesern aussetzen will, der hat verloren. Das Gute wird sich durchsetzen. Wenn William Shakespeare Online-Journalist wäre, würde er König Richard III. heute laut rufen lassen: Einen Link, einen Link! Ein Königreich für einen Link!