Potosi, Bolivien – man beachte den Fleischtransport per Schubkarre

Aus meinem Reisetagebuch, Mai 1984 – wir waren schon mehr als fünf Monate unterwegs, und in den Einträgen des Tagebuchs finden sich immer mehr spanische Wörter:

[Potosi] Der Abgang wird wieder südamerikanisch. Wir haben zwar boletos, aber im oficina erscheint einfach niemand. Nach einer netten Unterhaltung mit dem Chef einer anderen empresa können wir unsere Rucksäcke da abstellen. Der Chef scheint auch einen anderen Bus organisiert zu haben, der mit einiger Verspätung sogar kommt.

In Betanzos [3327 m, zwischen Potosi und Sucre], wo gerade sonnige, lärmende, staubige und besoffene Sonntagnachtmittagstimmung ist, legen sich die drei Fahrer unter den Bus und erklären eine Stunde später, dass er nicht mehr weiterfahre.

Zum Glück wird gerade ein anderer LKW arregliert, den wir und alle anderen besteigen. Der übliche Kampf um jeden Quadratzentimeter Sitzplatz beginnt. Mit den üblichen Reparaturen und atemberaubenden Serpentinen erreichen wir kurz vor Mitternacht Sucre. Alles dicht, kein Hotel macht auf oder no hay. Bei einer einsamen Oma auf der Plaza können wir noch zwei Sandwiches kaufen.

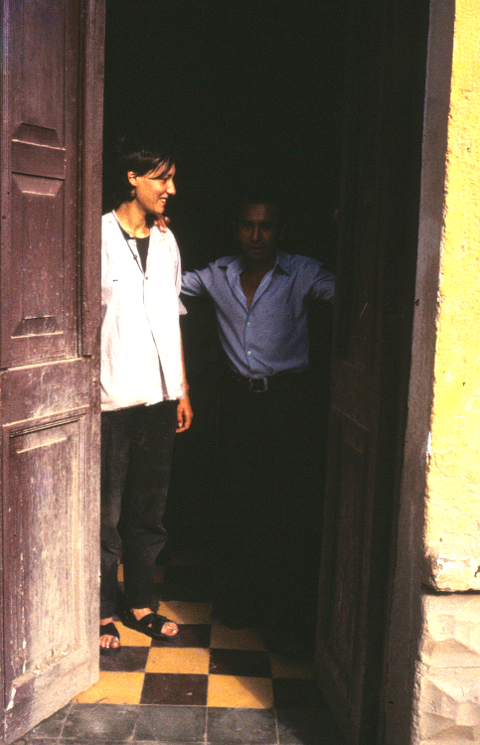

Aus Verzweiflung nehmen wir ein superteures Hotel für neun Mark pro Person. Am nächsten Tag erfahren wir, dass die Hotelpreise reglementiert sind und handeln deshalb den Besitzer des Avaroa [es gibt eine gleichnamige Straße in Sucre; das Hotel habe ich nicht mehr gefunden] auf 8000 Pesos für zwei runter [ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Preises].

Sucre ist der Ort des guten Marktes, haben wir beschlossen: Es gibt abóndigas und eine reichhaltige Jugo-Auswahl. (…) Wir lustwandeln und futtern reihenweise Salteñas. Das Goethe-Institut ist überraschenderweise geschlossen.

Der Nachmittag ist ruhig; wir sitzen in einem Cafe auf der sehr schönen Plaza und unterhalten uns über den Bauernkrieg, Revolution und die Welt im allgemeinen. (…) … also werden wir uns – gebildet durch die ethnologischen Artikel in der Wochenendausgabe der Los Tiempos – in Riberalta einen angenehmen Urwaldaufenthalt gönnen.

Der Generalstreik scheint den Camionverkehr nach Tarabuco nicht unterbrochen zu haben. Wir werden uns die Maifeierlichkeiten hier ansehen und dann weiterschauen.

1. Mai 1984 in Sucre, der Hauptstadt Boliviens

[Cochabamba, 10 Mai] Zehn Tag im Nachhinein zu beschreiben ist wirklich zu viel. Zu Sucre fällt mir doch noch viel ein, obwohl wir wegen der feinen, reichen und dekadenten Atmosphäre nicht das allerbeste Gefühl haben.

Der 1. Mai wird doch recht farbenfroh und kämpferisch. Beim genauen Hinsehen wird aber klar, dass es damit nicht weit her ist. Gerade in Sucre ist es wohl eine Mischung aus Traditionsbewusstein und Neugier, die die Leute auf die Straße bringt. Die Opas stehen da mit ihren stolz erhobenen Gewerkschaftsfahnen und die Redner brüllen, am meisten die Lehrer und Studenten.

Wir gehen auf den Markt, der einzige Platz, wo „normale“ Leute sind. (…) Wir kriegen an der Plaza sogar Buttercremetorte. Von Sucre wird die Plaza mit ihren Cafés und Eisspezialitäten am meisten in Erinnerung bleiben, dazu das Kino. Andere Ausländer treffen wir wieder nicht.

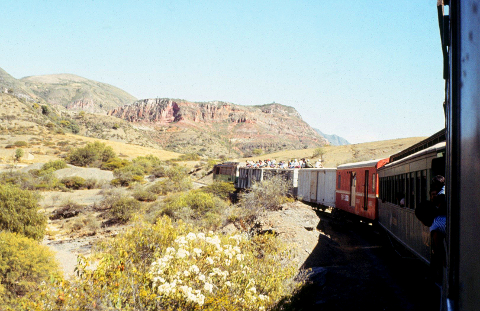

Wir fahren nach Tarabuco [vgl. Nimm besser den Bus (07.07.2018, Behelmt (22.07.2012, Behelmt, revisited (02.05.2019, Burks unter Indianern (25.08.2012). Der Bus wartet einen halben Tag, bis er endlich brechend voll ist. Seltsamerweise ist die Eisenbahnstrecke stillgelegt.

Der Hinterhof unserer Pension in Tarabuco – ich wasche Wäsche. Warum da so viele Knochen waren und was man mit denen machen kann, weiß ich nicht.

In Tarabuco finden wir ein schönes und billiges Alojamiento mit einer knittrigen Oma, die sich wohl darüber ärgert, dass wir nicht ihre Suppe, sondern auf der Straße essen. Ihr comida ist ein wenig poor, außer der Suppe gibt es nur Nudeln, morgens keine Eier. Alles wartet auf den Sonntag, wenn die campesinos kommen.

An einem der Tage latschen wir in Richtung Sucre, aber B. kann wegen ihrer Füße nicht weiter. Zufällig kommen der Padre und seine Schwester mit einem Auto vorbei, und wir fahren nochmal zum Pass zurück, um die Aussicht zu genießen. Der Padre rät uns ab, von Presto aus zu versuchen weiterzukommen. Er habe zwölf Jahre da gewohnt, der camino casi no hay.

Man kann sich den ganzen Tag auf der Plaza aufhalten. Es herrscht ziemlich reger LKW-Verkehr, zum Beispiel nach Zudáñez und [unleserlich], sogar zwei riesige Trucks zur argentinischen Grenze tauchen auf. Ich lasse mir für 8000 Pesos von einem Dorfschuster Sandalen „spezial“ (gemacht aus Autoreifen) anfertigen.

Die Gegend strotzt vor Landwirtschaft, sanfte Hügel und viel Getreide. Abends kommen die campesinos von den Feldern und treiben Kühe, Schweine und Schafe durch das Dorf. Die Leute und vor allem die Kinder sind nicht scheu und trotz der Gringos, die an den Sonntagen zum Markt kommen, sehr neugierig. Am Samstag abends sitzen schon recht viele auf dem Bürgersteig, in zwei Reihen, und gucken sich gegenseitig an. Ein paar Mädchen verkaufen, mit viel Lärm und Propaganda, Kartoffelklößchen und heißen Wasser mit Crema (Eischnee).

Sonntag morgens ist schon alles voll. Es gibt jede Menge landwirtschaftlicher Produkte, comida und überhaupt alles. Der Markt ist überfüllt mit behelmten Männern, Frauen mit Kappen und Nackenschutz und einem Stoff“pickel“. Andere tragen eine Art dreieckigen Hut. Rot dominiert, auch auch Schwarz. Einige tragen Blau. Die Männer haben zum großen Teil einen Zopf…(…)

Es herrscht eine fröhliche Atmosphäre, gelassen, auch gegenüber den wenigen [damals!] fotografierenden Touristen. Wir kaufen, was das Zeug hält – eine tolle manta für 26.000 Pesos – der Verkäufer fängt bei 35.000 an und rennt uns das ganze Dorf nach, ein Hutband, eine Tasche….

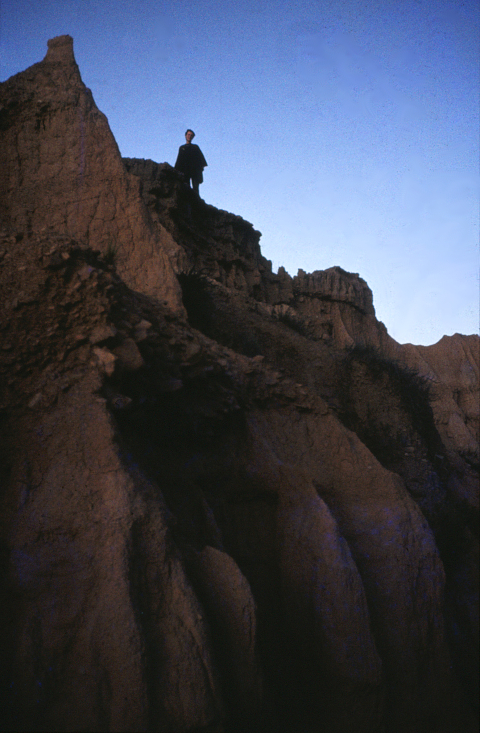

Ein sehr alter Mann tatscht B. in ihrem schwarzen Hemd und ihren kurzen Haaren [vgl. Foto ganz unten, mit Hut] vorsichtig ab, er will wohl wissen, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Die Marktfrauen, die ihn vermutlich beauftragt haben, das festzustellen, lachen sich halb tot.

Ich sitze auf einem kleinen Hügel am Rand des Dorfes, schaue auf die Felder, die von der untergehenden Sonne bestrahl werden und kann mir vorstellen, hier ein Haus zu bauen. Man könnte ein alojamiento aufmachen, und Sucre ist nicht weit. (…)

Wir finden keinen LKW und entscheiden uns spontan, mit „unserem“ bekannten Busfahrer wieder zurück nach Sucre zu fahren und dann weiter…