Dieser Text erschien am 19.9.97 im Berliner Tagesspiegel – leider erheblich und sinnentstellend gekürzt.

San Fernando de Atabapo im venezolanischen Bundesstaat Amazonas (obwohl der Ort am Orinoco liegt).

Oberhalb der großen Katarakte fanden wir längs des Orinoco auf einer Strecke von 450 km nur drei christliche Niederlassungen, und in denselben waren kaum sechs bis acht Weiße, das heißt Menschen europäischer Abkunft. Es ist nicht zu verwundern, daß ein so ödes Land von jeher der klassische Boden für Sagen und Wundergeschichten war. Hierher versetzten einst Missionare die Völker, die ein Auge auf der Stirn, einen Hundskopf oder den Mund unter dem Magen haben. (Alexander von Humboldt)

Wuchtiger Granit, von der stillen Kraft der Strömung rund geschliffen, versperrt den Weg. Den Orinoco aufwärts, oberhalb der unpassierbaren Stromschnellen: Die Trockenzeit hat den Pegel so weit fallen lassen, daß schwarze Felsbrocken sich unerwartet dort auftürmen, wo man vor einigen Tagen noch ohne Mühe passieren konnte. Der indianische Kapitän strahlt über das ganze Gesicht: Er darf zeigen, daß er jeden Quadratmeter des Flusses kennt. Das Steuer abrupt nach links und rechts, Außenbordmotoren röhren, die Passagiere stöhnen auf, die Bugwelle klatscht an die vorbeihuschenden Felsen, gerettet.

Wer von Puerto Ayacucho, der quirligen und stickigen Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, nach Süden reisen will, muß zunächst mit einem Lastwagen vorliebnehmen. Der bringt ihn an den Katarakten vorbei an den Oberlauf des Orinoco. Die Straße endet abrupt im Fluß. In einer Bretterbude verkaufen zwei Frauen gekühlte Getränke. Ein einsamer Ventilator surrt aufgeregt, aber vergeblich gegen die Hitze. Umsteigen in ein hoffnungslos überladenes Schnellboot. Die Fahrt nach San Fernando de Atabapo im tiefsten Urwald Venezuelas dauert vier Stunden.

Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Menschen als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört… Krokodile und Boa sind die Herren des Stromes; der Jaguar, der Pecarim, der Tapir und die Affen streifen durch den Wald, ohne Furcht und ohne Gefährde; sie hausen hier wie auf einem angestammten Stück Erde.

Das schrieb Alexander von Humboldt im April 1800, als er und sein Gefährte Bonpland im Auftrag der spanischen Krone die Region erforschten. Humboldt bewies, daß zwischen den größten Flußsystemen Südamerikas eine Verbindung besteht. Der Cassiquiare, den Humboldt als erster Europäer befuhr, zweigt vom Orinoco ab, östlich von San Fernando de Atabapo, und ergießt sich zwei Tagesreisen mit dem Kanu weiter südlich in den Rio Negro. Der wiederum mündet bei Manaus in den Amazonas. Das Gebiet am Oberlauf des Orinoco ist weitgehend unerforscht und gilt als letzte Heimstatt indianischer Völker, die sich dem Kontakt mit der Zivilisation weitgehend verweigern. Die Schilderungen Humboldts, ab 1805 unter dem Titel „Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents“ veröffentlicht, können noch heute als Reiseführer dienen.

Auf beiden Seiten lief fortwährend dicker Wald am Strome hin. Die Berge im Osten schienen immer weiter wegzurücken. Wir kamen an einer merkwürdig gestalteten Insel vorbei. Ein viereckiger Granitfels steigt wie eine Kiste gerade aus dem Wasser empor; die Missionare nennen ihn El Castillito.

„El Castillito“

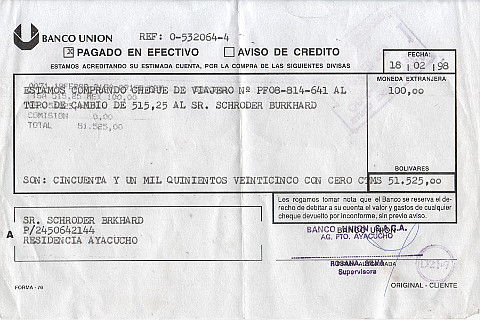

San Fernando de Atabapo: ein verschlafener Ort mit 3000 Einwohnern. Eine Kirche. Ein Restaurant: der folgenlose Genuß des Tagesmenüs setzt eine tropentaugliche Darmflora voraus. Das einzige Hotel an der Plaza Bolivar: nur drei Zimmer, weit jenseits von mitteleuropäischem Standard und Komfort. Mittendurch eine Heerstraße für Ameisen und die in Volksliedern liebevoll besungenen Cucarachas. Am Abend schauen auch ein paar Kröten herein, die der kurze, aber um so heftigere Tropenregen unternehmungskustig macht. Hängematte und Moskitonetz gehörten zur Grundausstattung des Reisenden wie Toilettenpapier und Plastikfolie, um Papiere und Geld vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das grandiose Panorama entschädigt: Eine Gewitterwolke dräut über dem satten Dunkelgrün des Urwalds, die letzten Sonnenstrahlen gleißen durch das kitschige Abendrot und lassen die Sandbänke weiß leuchten. Hier fließen drei Ströme zusammen: Guaviare, Atabapo und Orinoco. Der Guaviare, breiter als der Rhein, entspringt tausend Kilometer westlich in den kolumbianischen Anden und hat weißes Wasser, und der ganze Anblick seiner Ufer, seiner gefiederten Fischfänger, seine Fische, die großen Krokodile, die darin hausen, machen, daß er dem Orinoco weit mehr gleicht. Von Süden ergießt sich der Atabapo in den Guaviare. Wassertemperatur: erstaunliche 37 Grad. Der sonnendurchglühte Granit heizt den Fluß auf. Er ist dunkel wie schwarzer Tee, aber klar bis auf den Grund. Die Färbung rührt von Gerbsäure, die Insekten abhält, ihre Eier zu legen.

Für Individualreisende ist die Region östlich und südlich von San Fernando Sperrgebiet – zum Schutz der Indianer. Um hier zu reisen, benötigt man eine schriftliche Erlaubnis der Indianerbehörde im Kultusministerium, des Innenministeriums in Caracas und der Distriktsverwaltung in Puerto Ayacucho. Aber die Behörden sind weit, und Papier zählt weniger als der menschliche Kontakt. Am oberen Orinoco gibt es zwei Dutzend illegale Goldminen. Der Kommandant der örtlichen Guardia Nacional kann die genauen Standorte auf der Karte zeigen. Wichtige Honoratioren des Ortes sind daran nicht ganz unbeteiligt, und der Schmuggel nach Kolumbien ist ebenfalls einträglich. Übermäßiger Aktivismus der Sicherheitskräfte würden den regen Bootsverkehr nur unnötig stören. Auch die kolumbianischen Grenzposten auf der anderen Seite des Guivare beobachten den Fluß, manchmal. Was gringos tun, interessiert sie nicht. Jede zweite Nacht sind in der Ferne Schußwechsel zu hören. Die Guerilla, sagen die Venezolaner.

Der Autor in San Fernando de Atabapo

Clemente Guicho ist Curripaco – eine indianische Ethnie, die am Westufer des Atabapo lebt, aber äußerlich nicht von den Kreolen zu unterscheiden ist. Deshalb bleiben die Curripaco von Touristen auf der Suche nach Naturvölkern unbehelligt. Curripaco, ein Aruak-Dialekt, wird nur noch von 600 Menschen in rund dreißig Dörfern gesprochen. Guicho hat ein schnelles Boot, eine Vorliebe für amerikanische Dollar, kümmert sich nicht um Vorschriften und fährt gern den Atababo hinab, bis nach Javita kurz vor der brasilianischen Grenze.

Unsere Piroge bleib ein paar Minuten lang zwischen zwei Baumstämmen stecken. Kaum war sie wieder losgemacht, kamen wir an eine Stelle, wo mehrere Wasserpfade oder kleine Kanäle sich kreuzten, und der Steuermann wußte nicht gleich, welches der befahrenste Weg war. Sobald die Sonne aufgegangen war, ging es wieder, um der starken Strömung auszuweichen, durch den überschwemmten Wald. Das Klima in Javita ist ungemein regnerisch.

Doch die Wettergötter haben ein Einsehen. Keine Wolke trübt den Himmel, und am Abend kann der Reisende die Hängematte unter freiem Himmel aufspannen. Das Kreuz des Südens steigt langsam zum Zenit.

Es war eine der stillen, heiteren Nächte, welche im heißen Erdstrich so gewöhnlich sind. Die Sterne glänzten im milden planetarischen Licht. Ein Funkeln war kaum am Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflächen der südlichen Halbkugel zu beleuchten schienen. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dichtbewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergesenkt.

Elorza am Rio Arauca, südliche Llanos. Selten verirrt sich jemand nach Elorza. Nur die Fiesta im März, die toros coleados, zieht venezolanische Touristen an, die die Wildwest-Atmosphäre genießen wollen: breitbeinige Männer mit staubigen Stiefeln und Cowboy-Hut, schmelzender Gesang, untermalt von Gitarre und Harfe, Reiter, die versuchen, einen Stier möglichst schnell am Schwanz zu Fall zu bringen.

Am Ortsrand leben knapp hundert Guahibos, eng zusammengedrängt unter einem Wellblechdach und umgeben von Müllbergen. Die Guahibos sind Nomaden, die Mehrzahl stammt aus Kolumbien. Sie nennen ihre Wohnstätte garpón, „großes Haus“, und erhalten Sozialhilfe; einige Männer sprechen spanisch und verdingen sich für ein Almosen als Gelegenheitsarbeiter auf den umliegenden Farmen. Das gibt böses Blut: der Wahlkampf steht vor der Tür, und Lokalpolitiker haben Parolen ausgegeben, die frei übersetzt lauten: „Guahibos raus!“ und: „Arbeitsplätze zuerst für Einheimische!“

Pater Christobal ist Pole und aus Ostpreußen gebürtig. Sein klimatisierter Amtssitz nimmt die ganze Breite der Plaza Bolivar von Elorza ein. Als öffentliche Person könne er zwar nicht immer laut sagen, was er denke, aber seine kirchliche Autorität geltend machen. „Vor fünfzehn Jahren haben Viehzüchter und ihre Handlanger ein Massaker an den Guahibos verübt“, erzählt er, „es gab siebzehn Tote, auch Frauen und Kinder. Einige Überlebende hausen im garpón. Sie haben heute noch Angst. Die Schuldigen waren bekannt, wurden aber nicht bestraft.“

Guahibo, auch Wayapopihíwi genannt, im Süden Venezuelas, irgendwo in einem winzigen Dorf ungefähr hier. Das Stammpublikum wird auch mich erkennen.

Man erfährt, daß der örtliche Automechaniker Roberto Para vor einigen Jahren eine Anthropologin aus Paris zu den nomadisierenden Guahibos gefahren hat, die irgendwo in der Savanne leben. Bis zum Rio Meta, der Grenze zu Kolumbien, sind es rund 200 Kilometer, aber es gibt in diesem gottverlassenen Landstrich nur zwei aufgegebene Gehöfte. Die kolumbianische Guerilla macht das Gebiet unsicher, attackiert die venezolanischen Grenzposten und erhebt bei nächtlichen Überfällen von den Viehzüchtern „Kriegssteuern“.

Fünf Stunden mit dem rüttelnden Jeep durch die Savanne (vgl. Foto). Der Boden zeigte überall, wo er von der Vegetation entbößt war, eine Temperatur von 48 bis 50 Grad. Die Ebenen ringsum  schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite unermeßliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Im Norden stehen Rauchsäulen am Himmel – die Rancher nennen das „Flurbereinigung“.

Ein schlammiger Fluß: der Rio Capanaparo. Ein alter Mann rudert den Reisenden schweigend an das andere Ufer. Wieder ein garpón. Aller Augen richten sich auf den chefe. Der erklärt in stockendem Spanisch: Das Feuer und die Viehzucht engen den Lebensraum der Guahibos immer mehr ein. Sie litten Hunger, weil sie nicht mehr jagen könnten. Die Regierung lobt sich im Ausland für ihre gut gemeinte, das heißt paternalistische Indianerpolitik. Sie bietet den Nomaden an, gratis in Reihenhaussiedlungen wohnen zu können wie die katholischen und assimilierten Indianer am Orinoco. Dort wären sie geschützt vor Übergriffen sowohl der kolumbianischen Guerilla als auch der Viehzüchter. Doch sie wollen nicht.

Kein Stamm ist schwerer seßhaft zu machen als die Guahibos. Lieber leben sie von faulen Fischen, Tausendfüßen und Würmern, als daß sie ein kleines Stück Land bebauen. Wir fanden daselbst sechs von noch nicht katechisierten Guahibos bewohnte Häuser. Sie unterschieden sich in nichts von den wilden Indianern. Ihre ziemlich großen schwarzen Augen verrieten mehr Lebendigkeit als die der Indianer in den übrigen Missionen… Mehrere hatten einen Bart; sie schienen stolz darauf, faßten uns am Kinn und gaben uns durch Zeichen zu verstehen, sie seien wie wir.

Die ersten Weißen, die die Guahibos kennenlernten, waren Deutsche – im 16. Jahrhundert. Die Konquistadoren Georg Hohermuth von Speyer und Friedrich von Hutten zogen 1535 im Auftrag der Welser von Coro an der Küste nach Süden, bis in das Quellgebiet des Guaviare im heutigen Kolumbien. Mehrere hundert deutsche und spanische Landsknechte durchstreiften monatelang die Savanne, ausgemergelt vor Hunger und vergeblich auf der Suche nach einem Paß in die Anden, in das Land der Muisca, zum legendären El Dorado. Die Muisca zahlten mit Gold für die Kinder der Guahibos, erfuhren sie.

Fiengent ain Cassicquen oder Obersten, ßo sagt, er wer auff der andern Seitten des Birgs gewest, gab uns groß Zeittung von Reichtumb. Vermochten aber mit den Pfferden nit hynuber… berichtet der fränkische Edelmann Philipp von Hutten am 30. Oktober 1538 aus Coro an den kaiserlichen Rat Matthias Zimmermann in einem der ersten Briefe, den ein Deutscher aus Südamerika geschrieben hat.

Plaza von Santa Ana de Coro, gegründet 1527 vom Spanier Juan de Ampiés, der sich dazu die Erlaubnis des Kaziken Manaure holte. Die kleine Kathedrale, dem heiligen Franziskus geweiht, war noch im Bau, als Georg Hohermuth von Speyer und Philipp von Hutten 1528 auf diesem Platz standen.

Coro, im Nordwesten Venezuelas. Auf einem Platz, inmitten liebevoll restaurierter Kolonial-Architektur, steht ein Glaskasten. Darin ein schlichtes Holzkreuz. Die Legende sagt, hier sei 1528 die erste Messe der Stadt gelesen worden, und das Holz stammte von dem Baum, unter dem sich der spanische Konquistador Juan de Ampiés und der Caquetio-Kazike Manaure zum ersten Mal trafen. Ein Jahr später kam Ambrosius Dalfinger aus Ulm, um im Auftrag der Welser einen schwunghaften Handel mit afrikanischen und indianischen Sklaven aufzuziehen. Ganz privat suchte er El Dorado. Ihm folgten deutsche und spanische Glücksritter und die Pocken, die die Indianer dezimierten.

Eine Geschichte, die sich in Südamerika Dutzende Male in verschiedenen Variationen ereignet hat. Warum also das flaue Gefühl des Autors im Magen, auf der Plaza Bolivar zu stehen, vor der eintürmigen Kathedrale Coros? Hans Hauser ist eine literarische Figur, die zum Glück und zu Recht vergessen worden ist. „Mit den Konquistadoren ins Goldland“ hieß das Buch, erschienen im Jahr 1958 in Stuttgart, von einem ebenso vergessenen Autor: Blonde deutsche Männer sorgen in fremden Landen für Ordnung, bekehren heidnische wilde Indianer und erleben prächtige Abenteuer. Der Held ist frei erfunden, nicht jedoch die Nebenfiguren: der leutselige Ambrosius Dalfinger, der tapfere Georg Hohermuth von Speyer, der stolze Philipp von Hutten und der finstere Nikolaus Federmann, Gründer von Bogota.

„Was so durch kindliche Eindrücke, was durch Zufälligkeiten der Lebensverhältnisse in uns erweckt wird, nimmt später eine ernstere Richtung an, wird oft ein Motiv wissenschaftlicher Arbeiten, weiterführender Unternehmungen.“ Das schreibt Alexander von Humboldt über das Motiv seiner Reise. Und Philipp von Hutten schrieb am 31. März 1539 an seinen Vater: Weiß Gott kein Geitz Gelds hat mich bewegt, diese Reiß zu thun dann allein ein sonderlicher Lust, so ich vor langer Zeit gehabt, dünckt mich auch, wäre ich nicht mit Ruhe gestorben, wo ich Indien nicht erst gesehen.

Die Zitate Alexander von Humboldts (kursiv) sind entnommen aus: „Eine südamerikanische Reise“, hg. v. Reinhard Jaspert, Berlin 1979, einer Auswahl u.a. aus Humboldts Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, (Reise in die Äquinoctial-Gegenden des Neuen Kontinents), 36 Bände, 1806ff., (Nachdruck bei Brockhaus 1970).

Die Zitate Philipp von Huttens aus: Eberhard Schmitt und Friedrich Karl von Hutten: Das Gold der Neuen Welt. Die Papiere des Welser-Konquistadors und Generalkapitäns von Venezuela Philipp von Hutten 1534-1541, Hildburghausen 1996.