Unter Wartenden

Fotografiert im Juli 1984 in Ollantaytambo, Peru.

Fotografiert im Juli 1984 in Ollantaytambo, Peru.

Heute bin von Jerusalem nach Metsoke Dragot mit dem Bus gefahren. Es geht über die Kvisch Achad bis zur Nationalstrasse 90 und dann nach Süden. Ich wollte ursprünglich einige zwei Tage in Metsoke Dragot bleiben, aber das wurde gecancelt, weil ich der einzige Tourist gewesen wäre. Geld gab es natürlich zurück.

In Israel fahren die Busse auf die Minute genau ab. Erstaunlicherweise verkehren die sogar quer durch die Einöde stündlich. Alle sind klimatisiert: Wenn man einige Zeit in der Sonne war und dann in den Bus steigt, ist es, als beträte man einen Kühlschrank. Das kannte ich schon aus den USA.

Ich war schon in vielen Wüsten, aber jede ist anders. Nach einer Weile bekommt man ein Gefühl für die Landschaften, wie sie sich zusammensetzt und welche Details sie von anderen unterscheidet. Das ist im Dschungel auch so: Zuerst ist alles nur grün, und nach einer Weile nimmt man Einzelheiten wahr.

In den Bergen um Jerusalem dominieren weiße große Felsen („boulder“), übersät mit dunkelgrüne Gebüsch und garniert mit Palmen und Zypressen und anderen Gewächsen der Schefelah. Je weiter man sich dem toten Meer nähert, um so mehr verschwinden die Pflanzen zugunsten bloßen Gerölls. Ganz unten dominieren dann riesige rötliche Felswände mit vielen Höhlen. Qumram lag auf dem Weg, aber das mache ich nächstes Jahr, auch das Wadi Murabba’at.

It was here in caves that Jewish fighters hid out during the Bar Kochba revolt, leaving behind documents that include some letters signed by Simon Bar Kochba.

Das Tal spielte wohl eine ähnliche Rolle wie Ollantaytambo, wo sich die letzten Aufständischen der Inka gegen die Spanier versteckten. Nearly one third of the Roman army took part in the campaign against Bar Kokhba.

Das müsste man mit heutigen Mitteln und ohne Kitsch verfilmen – ganz großartige Geschichte! Der kommandierende römische General – der Fähigste, den das Imperium zu bieten hatte – kam extra aus Britannien. Die Reise von Londinium nach Jerusalem (Helyacapitolina) dauerte damals ungefähr ein halbes Jahr.

Das Wadi Murabba’at war zu Fuß zu erreichen. Ich kam aber erst um elf Uhr an, und es waren schon 27 Grad – und es wurde noch heißer. Der Abstieg vom Kontrollposten der IDF am Abzweig nach Metsoke Dragot, wo auch die Bushaltestelle ist, powerte mich in der prallen Sonne extrem aus. Unten traf ich noch einen Kerl, der in einer Bretterbude hauste, aber ein Auto besaß, und der von sich behauptete, er sei ein guide.

Am Ufer sinkt man tief im Schlamm ein – ich bekam kaum meine Sandalen wieder heraus. Geschwommen bin ich nicht, es war auch keine optimale Stelle. Immerhin war ich bis zu den Knien drin und anschließend total eingesaut, sowohl mit Salz als auch mit Matsch. Da ziehe ich die Karibik vor.

Wieder am Kontrollposten angelangt hätte ich die schattenfreie Straße, die sich in Serpentinen nach oben windet, hochmarschieren müssen, aber das war mir dann doch zu viel. Metsoke Dragot ist nur ein winziges Nest. Ich war mir nicht sicher, ob überhaupt irgendetwas geöffnet war gewesen wäre.

Ich musste nicht lange auf den Bus warten und währenddessen unzählige Fliegen abwehren. Kann sein, dass man beim Glamping in der Wüste auch Moskitonetze braucht.

Der Bus machte im Kalya Kibbutz kurz halt. Der Gegensatz war schreiend: Aus der Wüste in eine blühende Oase, mit Teichen, Palmen, alles außerordentlich gepflegt in sattem Grün. Dort gibt es nur ein Hotel, das mir aber zu teuer wäre.

The international community considers Israeli settlements in the West Bank illegal under international law, but the Israeli government disputes this. Wer soll denn die „internationale community“ sein? Ich gehöre bestimmt nicht dazu.

Kalya has a population of 300 and depends mainly on agriculture, primarily consisting of dairy farming and raising date palms, watermelons and cherry tomatoes. The kibbutz also runs the Israel Nature and Parks Authority visitor’s centre of the nearby Qumran Caves, where the Dead Sea Scrolls were found. At one time, the kibbutz operated a water park.

Wenn man dieses wunderschöne Oase den Arabern überließe, wäre alles binnen kurzer Zeit ruiniert und voller Müll. Wie das dann aussähe, kann man im Westjordanland betrachten. (Hier sind doch wahrhaftige volksrepublikanische Chinesen im Hostel! Die einzigen Touristen außer mir. Sie sprechen aber kein Englisch.)

However, Palestinians were regularly barred from reaching any Dead Sea beaches for fear that Arab presence would cause loss of Jewish customers for establishments along the shore. This was enforced by the Israeli military at Beit Ha’arava checkpoint on Route 90. Tja.

Entlang der Straße nach Jerusalem sieht man mehrere „Siedlungen“ von Beduinen, eher Slums, oft halb zerfallen, und ein paar eingezäunte Schafherden.

Man fährt an dem antiterroristischen Schutzwall der großen Mauer vorbei, die Israel vor terroristischen Anschlägen schützt. (Tut mir leid, wenn jetzt den deutschen „Palästinenser“-Verstehern die Tränen kommen. Übrigens ist heute sogar in Jerusalem eine Rakete eingeschlagen. Was sagt die international community?)

Die Häuser in den Außenbezirken Jerusalems sind auf die Felsen gebaut worden, so dass sie aussehen wie Wehrburgen. Die haben alle gute Aussicht.

Heute ist der letzte Tag in Jerusalem. Morgen werde ich am Auge Gottes auf dem Wasser wandeln oder es zumindest versuchen.

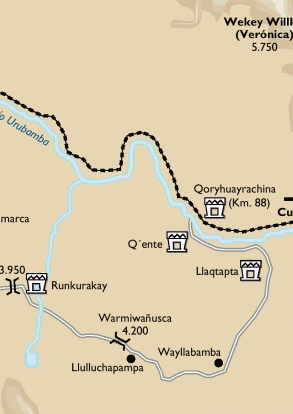

Runkurakay (3.760 m, südöstlich des Passes Abra de Runkurakay (3970 m), Camino de los Incas, Peru. Ich bin zwei Mal über den Inkatrail marschiert, im Januar 1979 und im Juli 1984 – bei der letzteren Version zu Fuß von Ollantaytambo aus (also einen Tag länger).

– Runkuraqai und Puyupatamarca (12.07.2023)

– Camino de los Incas, revisitado (12.11.2022)

– Inca Trail, revisited (11.12.2021)

– Valle de Pakaymayu (18.10.2021)

– Aufstieg im Nebel (02.02.2021)

– Camino des los Incas (16.10.2020)

– Salcantay – der wilde Berg (21.07.2020)

– Ayapata (11.07.2020)

– Speicher meines Gottes (09.09.2020)

– Bergwelt (16.01.2020)

– Warmi Wañusqa oder: Die Frau, die starb (08.01.2020)

– Wakaywillque (13.03.2019)

– Ewige Jugend (12.07.2018)

– Über allen Gipfeln ist Ruh…. (14.09.2016)

– Machu Picchu, revisited (28.04.2014)

– Machu Picchu (03.12.2012)

– El camino de los Incas (04.01.2012)

– Machu Picchu (29.08.2011)

Inca-Trail (Spanisch: Camino de los Incas), wenn ich mich recht erinnere zwischen Runkuraqai und Puyupatamarca, ungefähr auf einer Höhe von 4.000m, fotografiert Ende Januar 1980. Man sieht ein paar Zelte, die sich eng zusammendrängen, weil kaum Platz war. Damals waren nur wenige Leute unterwegs; auf der ganzen Strecke bis nach Machu Picchu rund ein Dutzend.

Ich bin zwei Mal über den Inkatrail marschiert, im Januar 1979 und im Juli 1984 – bei der letzteren Version zu Fuß von Ollantaytambo aus (also einen Tag länger).

– Camino de los Incas, revisitado (12.11.2022)

– Inca Trail, revisited (11.12.2021)

– Valle de Pakaymayu (18.10.2021)

– Aufstieg im Nebel (02.02.2021)

– Camino des los Incas (16.10.2020)

– Salcantay – der wilde Berg (21.07.2020)

– Ayapata (11.07.2020)

– Speicher meines Gottes (09.09.2020)

– Bergwelt (16.01.2020)

– Warmi Wañusqa oder: Die Frau, die starb (08.01.2020)

– Wakaywillque (13.03.2019)

– Ewige Jugend (12.07.2018)

– Über allen Gipfeln ist Ruh…. (14.09.2016)

– Machu Picchu, revisited (28.04.2014)

– Machu Picchu (03.12.2012)

– El camino de los Incas (04.01.2012)

– Machu Picchu (29.08.2011)

Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac yahuarniy hichascancuta.

Die meisten Touristen antworten auf der Frage, was der interessanteste Ort in Peru sei, Cusco oder – natürlich! – die Ruinenstadt Machu Picchu. Ich sage: Ollantaytambo, das in Quechua „Speicher meines Gottes“ bedeutet.

Ollantaytambo, nordwestlich von Cusco gelegen, ist das einzige verbliebene Beispiel für Stadtplanung aus der Inka-Zeit. Die Gebäude und Inka-Terrassen sowie die engen Gassen der Stadt sind noch so, wie sie erbaut wurden. Die geraden und engen Straßen bilden 15 quadratische Blocks (canchas), die je einen Eingang zum zentralen Innenhof besitzen, der von Häusern umgeben ist. Einige Häuser bestehen aus perfekt gearbeiteten Inka-Mauern aus dunkelrosa Stein.

Auf der dem Berg zugewandten Seite von Ollantaytambo ist ein imposanter Inka-Komplex, der auf Grund seiner außerordentlich starken Mauern fortaleza (dt. Bollwerk oder Festung, vgl. 2. Foto) genannt wird. Dieser Komplex lag strategisch günstig, um das Heilige Tal der Inka zu dominieren. Manco Cápac II. zog sich 1537 nach der gescheiterten Belagerung von Cusco zurück, um seine verbliebenen Krieger im Kampf gegen die spanischen Konquistadoren und deren Hilfstruppen zu sammeln. [Der jüngste Sohn Manco Capac II. war Tupac Amaru, der letzte Herrscher der Inka in Peru, der für einige Guerilla-Bewegungen Namenspatron war, u.a. die Tupamaros in Uruguay.]

Der Inka Pachacútec Yupanqui ließ Ollantaytambo im 15. Jahrhundert erbauen – angeblich auch Machu Picchu. [Die Namen hören sich einfach total spannend an – wie auch die Sprache Quechua.]

Aus meinem Reisetagebuch, Juli 1984:

…Die Schlucht wird enger, und die ersten Befestigungen tauchen auf, die das Tal gegen Eindringlinge von Cusco aus verteidigen. Den Eingang von Ollantaytambo bilden Terrassen, die quer die ganze Breite des Tales ausfüllen, „successful defeated by Manco Capac’s warriors“ [das ist vermutlich ein Zitat aus dem South America Handbook]. Ollantaytambo ist die positive Überraschung unserer ganzen Reise. Die Leute leben noch in den zu Zeiten der Inkas gebauten Häusern. Die Gassen sind schnurgerade, die Ecken der Straßen aus wuchtigen Quadern, und oft fließt ein kleiner Bach durch einen schmalen Kanal in Richtung des Rio Urubamba, auch auf den Plätzen. Nur scheint das die Leute offenbar nicht viel zu interessieren, weil sie sich nicht darum scheren, wenn das Wasser nicht läuft.

Die beiden obigen Fotos waren kaum noch zu restaurieren und viel zu dunkel; das Licht auf fast 4.000 Metern Höhe ist schrecklich für einfache Kameras. Meine damalige Freundin klettert oben auf den Felsen oberhalb des Sonnentempels (templo del sol) herum.

Das Dorf ist vollständig umgeben von Ruinen, die wir ausnahmslos erklettern, angefangen von rechteckigen Gebäuden, die sich übereinander bis hoch auf den Berg ziehen, aber ziemlich verfallen sind. [Heute weiß ich: Es waren Pinkullyuna – Lagerhäuser für Getreide] Der ganze Bergkamm ist im Halbkreis ist terrassiert. Rechts, wo der Hang fast senkrecht abfällt, führt ein halsbrecherischer Pfad hinab. In den Terrassen ganz oben erkennt man viele Nischen für Idölchen. Ganz oben über den Ruinen liegen riesige rosige Steintrümmer, die seltsam bearbeitet sind, wahrscheinlich die Mauern des obersten Turms. Dieselbe Form finden wir später im Haupttempel von Machu Picchu. Richtung selva [nach Norden] wird das Gelände von einer an den steilen Hang gebauten hohen Lehmziegelmauer abgeschlossen, die sich über das ganze Terrain zieht. Ich verbringe mehrere Stunden allein in den Ruinen und bekomme direkt Lust, Architektur zu studieren, so rätselhaft schön ist alles ringsum.

Aber das ist noch nicht alles – ein entzückendes kleines Hostal – der dueño ist so ein Typ wie unserer in Cochabamba, und ein Grino-like Restaurant, wo alles amerikanisch ist, sogar Time und Newsweek liegen aus. Hier verbringen wir jeden Abend im Gespräch mit anderen Gringos und lernen zwei New Yorker unseren Alters kennen. Eine interessante Kombination – das gegenseitige Akzeptieren als „Weltstädter“. Man ist aufeinander sehr neugierig. In uns erwacht die Lust, mehr von New York kennenzulernen. Im Café Alcazar [das gibt es wahrhaftig noch!] haben sie Pudding, Spaghetti und andere Leckereien. Frühstück ist besser auf der Plaza, wo wir bei einer dicken und geschäftstüchtigen jungen Frau in einem kleinen Kiosk manches Sandwich mit Honig und Ei verzehren. Sogar das Mittagessen ist ausreichend, der Essraum mit Gemälden von Inkas verziert.

Wir lernen noch zwei Schotten kennen, die im für uns unerschwinglichen Hotel El Albergue residieren: Ein rüstiger 73-jähriger Opa, der sich von uns später mit „gute Fahrt“ auf Deutsch verabschiedet, und sein 37-jähriger Sohn, dem man die Kondition aus zehn Metern Entfernung ansieht. Der Opa hatte auf dem Inca-Trail einen Unfall und konnte sich nicht mehr bewegen, und der Sohn musste den ganzen Weg nach Machu Picchu rennen, um den schon georderten Helikopter zu stoppen, als es dem Vater wieder besser ging.

Am Sonntag gehen wir in einem Seitental spazieren, was sich zu einer richtigen 10-Kilometer-Wanderung auswächst. Das erste Dorf ist schon wieder richtig „andin“, puro quechua, alle in Tracht und bei der gemeinsamen Feldarbeit. Die Häuser innen komplett schwarz verräuchert und weder tienda noch sonst irgendetwas. Die Ruinen, die es dort geben soll, finden wir nicht, und die, die wir sehen, sind zu weit weg. Der Weg ist manchmal kaum zu erkennen, aber die Sicht auf die Berge und Schluchten grandios.

Der Bach wird in mehrere „Stränge“ geleitet, von denen einige wohl die Bäder der Inkas – auch das Bad der Inka-Prinzessin – gespeist haben werden. Letzteres ist elegant und schön, hinterlässt aber ein wehmütiges Gefühl, wenn man mitansehen muss, was die heutigen Peruaner und sogar ihre Archäologen daraus machen. Das ganze Tal war ursprünglich terrassiert, und das Wasser floss von einem Becken in das nächste, so dass alles mehr oder weniger unter Wasser stand, mit Gängen dazwischen. Ein großer Felsblock diente als Bassin für sternförmig angelegte Rinnen, die wiederum in diverse Becken führen. Natürlich läuft heute nirgendwo Wasser, obwohl man das leicht ändern könnte.

Am Berghang sind viele ausgemeißelte Sitzflächen, Nischen für Götter-Statuen, und man kann über sehr steile Stufen noch weiter hinaufklettern, wo neue Rätsel aus Stein warten – zum Beispiel eine Art Knauf, der wie ein Sattelknopf auf einer steinernen Bank herausragt. Vielleicht wurde das nur aus ästhetischen Gründen angelegt? Es muss wunderbar ausgesehen haben, wenn auch nur für die damalige herrschende Klasse. Wir bleiben von jueves bis lunes da und ruhen uns vor dem „Sturm“ auf den Inca-Trail aus.

Am Dienstag morgen brechen wir nach einem ausgiebigen Frühstück am Kiosk zu Fuß nach Kilometer 88 auf [hier hält der Zug von Cusco über Ollantaytambo bis nach Urubamba – der Ausgangspunkt für den Inca-Trail. Damals musste man mit einer kleinen handbetriebenen „Seilbahn“ über den Fluss schweben – eine schwankende Angelegenheit und nur für Schwindelfreie].

Die Ruinen von Llachtapata – der Anfang des eigentlichen Inca-Trails. Ich sitze da auf der Mauer, bin aber kaum zu erkennen, da alles im Schatten des Berges unterbelichtet ist.

Wir kreuzen den Fluss bei Chillca, wo wir auch noch die letzte Chicha kaufen können. Dann führt der Weg den unzugänglichen Teil des Flusstales auf und ab, von Tal zu Tal, ab und zu kleine Hütten, und es ist manchmal nicht zu sehen, ob der Pfad wirklich noch weitergeht. Gegen Nachmittag wird es richtig anstrengend, vor allem mit den schweren Rucksäcken. Bei einem wahnsinnigen Abstieg muss B. alle paar Meter pausieren, weil ihr die Beine zittern. Endlich, auf einer Anhöhe – es ziehen schon dunkle Wolken auf – auf der gegenüberliegenden Seite langgezogenen Ruinen, weiter unten ein niedlicher kleiner Turm, umgeben von Mauern – Llachtapata!

Den Turm suchen wir uns sofort von fern als Schlafquartier aus. Aber zunächst müssen wir noch runter zum Fluss und mit letzter Kraft wieder hinauf. Als wir gerade das Zelt aufgestellt haben, fängt es an zu regnen, was uns aber nicht schreckt. Wir genießen die erste heiße Suppe und die erste Schokolade, und wenig später hört auch der Regen auf. Unsere Kerze beleuchtet die Wände der Ruinen, und unsere eigenen Schatten flackern riesengroß darüber. Die Ruinen sehen wir uns gar nicht richtig an, wir sind von „unserem“ Türmchen mit einen behauenen Felsen innen – wie ein Tisch mit rundum eingelassenen steinernen Sitzflächen – begeistert. Trotzdem verbarrikadieren wir die beiden Eingänge mit trockenem Holz. Es passiert aber nichts, wir sind die einzigen Menschen weit und breit…

Das Tal des Rio Urubamba bei Ollantaytambo, Peru 1984. Im Hintergrund der Nevado Verónica (5,893 m), auch bekannt als Wakaywillque. Der Ausblick war atemberaubend schön.

Genau an diesem Punkt sind meine Begleiterin und ich gestartet zu einer einwöchigen Tour durch die Berge nach Machu Picchu.

Dieses Foto habe ich 1984 in Ollantaytambo in Peru gemacht.

Dieses Foto habe ich 1984 in Ollantaytambo in Peru gemacht. Die Stadt liegt in einer Höhe von 2792 Metern am Urubamba.

Es gab damals nur eine Handvoll Ausländer dort. Wir sind von Ollantaytambo zu Fuß durch die Berge nach Machu Picchu, das dauerte eine Woche.

Dieses Foto habe ich 1984 in Ollantaytambo in Peru gemacht.

Im Januar 2005 habe ich hier etwas über die Machu Picchu geschrieben, die geheimnisvolle Stadt der Inkas tief im Dschungel von Peru. Die Fotos (1979 und 1984) jedoch waren von grauenhafter Qualität. Hier also eine verbesserte „Neuauflage“ – in natura sind die Aussichten wesentlich spektakulärer. Die Magie eines Ortes kann man nicht fotografieren – auch nicht wirklich die Mühe, eine Woche lang quer durch die Berge und durch alle Klimazonen zu maschieren, über Pässe, die über 5000 Meter hoch sind, in eisiger Kälte (ich bin der im gelben Anorak) und glühender Hitze.

Touristen, die den Zug von Cusco aus nehmen, vermissen das Wesentliche. Nur wer die alten Strassen der Inkas selbst benutzt und in den verlassenen Ruinen des „camino de los Incas“ übernachtet, bekommt vielleicht den Hauch einer Idee, wie es vor 600 Jahren gewesen sein mag.

Der „Incatrail“ oder auch Camino de los Incas hieße in den europäischen Alpen „Hüttenwanderung“. Nur sind die Hütten Ruinen und knapp tausend Jahre alt, und der Weg durch alle Vegetationszonen führt über Pässe bis zu 4200 Meter Höhe, umsäumt von schneebedeckten Fünftausendern. Über die rund einwöchige Wanderung in die Inkastadt Machu Picchu nur ein paar Zeilen schreiben zu wollen, im Rahmen eines Weblogs, ist ein literarisches Sakrileg, als handelte man die erste Landung auf dem Mond mit einem Dutzend Worten ab. Für den stilsicheren Gringo, der durch Peru reist, ist der Inkatrail Pflicht, zumal die normalen Reisenden durch das Tal des Rio Urubamba mit dem Zug fahren, um dann per Bus über endlose Serpentinen die sieben Kilometer nach oben zur Ruinenstadt transportiert zu werden.

Für den gestandenen Globetrotter ist es daher eine Frage der Ehre, den ganzen Weg zu Fuß zu „machen“. Zelt, Lebensmittel für eine Woche und Kochgeschirr sind gesetzt. In Cusco, dem Ausgangspunkt, haben sich zahlreiche Einheimische darauf spezialisiert, die Gringos mit dem Notwendigen auszurüsten. Die Hardcore-Fraktion und Elite der Globetrotter, zu der ich mich selbstverständlich zähl(t)e, hatte ohnehin immer den Survival-Set in Griffnähe. Mit anderen Worten: der Inkatrail ist nichts für Weicheier, selbst wenn ein Idiot, wie beobachtet, auf die Idee kommt, die spanischen Konquistadoren nachzuahmen und einheimische Bauern mietet, um seinen Rucksack tragen zu lassen. Auch ohne Gepäck lassen einen die Höhe und der Weg an die körperlichen Grenzen kommen.

Wodurch unterscheidet sich die „Elite“ von gewöhnlichen Reisenden? Falls ein deutsches Lehrerehepaar, braun gebrannt und gut gelaunt und „die Anden in vier Wochen“ auf dem Programm fragt: „wie lange seid ihr denn schon unterwegs?“ Dann lautet die coole Antwort: „Fünf Monate, glaube ich. Wir kommen gerade aus dem bolivianischen Pando-Dschungel.“ Das ist kaum zu toppen.  Und wenn das noch nicht geholfen hätte, hatten wir noch drei Wochen im Guerillagebiet in Ost-Kolumbien zu bieten. Oder den 40-Kilometer-Fußmarsch durch die Salzwüste im Westen Boliviens, die „Salar de Uyuni„, nach Chipaya. Das ist – nach der Durchquerung des Darien Gap – eine der abenteuerlichsten Touren in ganz Lateinamerika, off the beaten track. Und ein unvergessliches Erlebnis wie der Camino de los Incas.

Und wenn das noch nicht geholfen hätte, hatten wir noch drei Wochen im Guerillagebiet in Ost-Kolumbien zu bieten. Oder den 40-Kilometer-Fußmarsch durch die Salzwüste im Westen Boliviens, die „Salar de Uyuni„, nach Chipaya. Das ist – nach der Durchquerung des Darien Gap – eine der abenteuerlichsten Touren in ganz Lateinamerika, off the beaten track. Und ein unvergessliches Erlebnis wie der Camino de los Incas.

Über die Tour und die Inka-Ruinen informieren zahllose Websites. Die geneigten Leserinnen und wohlwollenden Leser mögen sich selbst informieren. Ich bin zwei Mal über den Inkatrail marschiert, im Januar 1979 und im Juli 1984 – bei der letzteren Version zu Fuß von Ollantaytambo aus. Diese Notizen nur zur Erinnerung für an das zweite Mal und für mich.

Tagebuch Juli 1984, Auszug, geschrieben während des Marsches. „Wir kreuzen den Fluss bei Chilca. Der Pfad führt im Tal auf und ab. Gegen Nachmittag immer steiler und anstrengender, die Riemen des Rucksacks schneiden ins Fleisch, die Arme werden gefühllos. Nach Llaqtapata ein wahnsinniger Abstieg. Wir pausieren alle paar Minuten, weil unsere Beine zittern. Endlich, auf einer Anhöhe, die Stadt – es ziehen schon finstere Wolken auf. Wir quartieren uns im Turm ein. Aus das Zelt gerade aufgebaut ist, fängt es an zu schütten. Wir genießen die heiße Suppe und die Schokolade. Die Kerze beleuchtet die Innenwände, unsere Schatten flackern riesengroß umher. Wir sind allein in der Nacht.

Vor Sonnenaufgang das Tal hindurch, den schneebedeckten Chuyuncu im Blick. Der erste Pass schließt das Tal wie eine Staumauer ab, links eine tiefe und unpassierbare Schlucht. vorbei an den Hütten von Wayllabamba. Es gibt oben nur einen Platz für ein paar Zelte, genannt „Tres Piedras“, die „drei Steine“. Noch ein anderer Gringo, ein verrückter Kalifornier, der vor einigen Wochen ein paar Sechstausender bestiegen hat und zudem noch Marathonläufer ist. Kein Wunder, dass der weniger keucht als wir….“ Der nächste und höchste Pass heisst „Warmiwañusca“ – „Wo die Frau stirbt“.

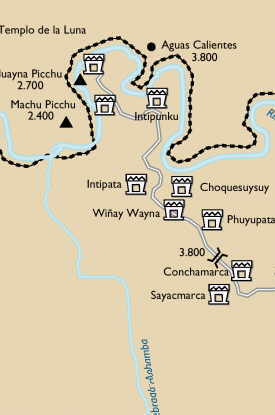

Belanglos. Ich habe mir beide Reisetagebücher vorgenommen, aber nichts gefunden, was auch nur annähernd meiner Erinnerung gleicht. Auf knapp 4000 Metern wusch meine Begleiterin ihr T-Shirt in einem Bach, am Morgen hing es gefroren über dem Zelt. Fünf Nächte (oder waren es sechs?) in geheimnisumwitterten Ruinenstädten, zumeist ganz allein. Die Bäder und Wasserleitungen in den Gemäuern, noch aus der Inkazeit, sind intakt. Steinerne Stufen merkieren den Pfad: die Inkas kannten das Rad nicht – dann kann man eine Straße auch fast schnurgerade bauen, ungeachtet, ob es steil bergauf oder bergab geht. Wie das beschreiben? Die wilde Bergwelt, garniert mit tropischem Dschungel? „Am Fels klebt die Inka-Siedlung Sayaqmarka und blickt über eine bewaldete Schlucht auf ferne Höhen. Halsbrecherisch führt ein Steig hinab. Tropische Dschungelpflanzen überwuchern den Pfad, Orchideen leuchten aus tiefem Grün. Zwei Inka-Tunnel verschlucken uns Trekker und spucken uns auf der anderen Seite wieder aus. Zum Lunch rasten wir auf der Höhe über dem Inka-Dorf Phuyupatamarka. Reste des Tempels auf dem Hügel, Bürgerhäuser, Maisterrassen und dazwischen Leitungen für Frischwasser, für Abwasser und zur Bewässerung der Felder. In der Ferne blitzt die Sonne auf dem ewigen Eis der Andengipfel.“

klebt die Inka-Siedlung Sayaqmarka und blickt über eine bewaldete Schlucht auf ferne Höhen. Halsbrecherisch führt ein Steig hinab. Tropische Dschungelpflanzen überwuchern den Pfad, Orchideen leuchten aus tiefem Grün. Zwei Inka-Tunnel verschlucken uns Trekker und spucken uns auf der anderen Seite wieder aus. Zum Lunch rasten wir auf der Höhe über dem Inka-Dorf Phuyupatamarka. Reste des Tempels auf dem Hügel, Bürgerhäuser, Maisterrassen und dazwischen Leitungen für Frischwasser, für Abwasser und zur Bewässerung der Felder. In der Ferne blitzt die Sonne auf dem ewigen Eis der Andengipfel.“

Und dann, nur wenige Stunden Fußmarsch vor Machu Picchu entfernt, Winay Wayna: das ist Quechua und bedeutet „Ewige Jugend„. Wir übernachteten in einem Söller, direkt unter uns ging es 800 Meter steil hinab.

Vorfreude – wenn man weiß, was einen erwartet, ist das Gefühl noch stärker, fast Sehnsucht. Nach wenigen Stunden wieder ein schmaler Pass. Oben das Sonnentor – „inti punktu“. Wer danach googelt, findet immer wieder die gleichen Metaphern: „ein überwältigender Anblick“, „der schönste Moment der Reise“, „unvergesslich“. Wohl wahr. Wenn Worte fehlen, sollte der Ehrgeiz des Schriftstellers einsetzen, diesen Missstand zu beheben. Tinkunanchikkama!