Von den Schasu und Apiru und andere Räubergeschichten

Warum brauche ich so etwas? Ich habe jetzt Israel Finkelsteins „David und Salomo: Archäologen entschlüsseln einen Mythos“ gelesen. Das Buch vertieft die These, die ich hier schon erwähnt habe: „Bis vor einigen Jahren nahmen praktisch alle biblischen Archäologen die Beschreibung der Bibel von den beiden Bruderstaaten Juda und Israel für bare Münze. Sie stellten Juda schon zu Salomos Zeit als einen voll entwickelten Staat dar und bemühten sich nach Kräften, archäologische Beweise für die Bautätigkeit und eine effiziente regionale Verwaltung der frühen judäischen Könige zu finden. Wie jedoch weiter oben gezeigt, handelt es sich bei den vorgeblichen archäologischen Beweisen für die vereinte Monarchie um nichts anderes als Wunschdenken. Das gilt auch für die Bauwerke, die man Salomos Nachfolgern zuschrieb.

Der berühmte König David, der als Jugendlicher den Riesen Goliath erschlug, war in Wahrheit eine Art Räuberhauptmann im judäischen Bergland (südlich von Jerusalem, ca. 1000 v. Chr.). Finkelstein schreibt: …dass viele Episoden der biblischen Geschichten um David und Salomo Fiktion, historisch fragwürdig und stark übertrieben sind. (…) …werden wir beweisen, dass es ein vereinigtes Königreich Israel in der Art und Weise, wie es die Bibel beschreibt niemals gegeben hat. David und Salomo sind zwar aller Wahrscheinlichkeit nach historische Gestalten, aber sie haben keine Ähnlichkeit mit den biblischen Portraits. Wir werden zeigen, wie unwahrscheinlich es ist, dass David jemals Gebiete erobert hat, die mehr als zwei Tagesmärsche vom Kernland Juda entfernt lagen. Wir werden zeigen, dass Salomos Jerusalem nicht sonderlich groß und eindrucksvoll war, vielmehr die schlichte Bergfestung einer lokalen Dynastie bäuerlicher Stammesführer.

Arbeitshypothese: Ich will zeigen, dass der religiös begründete Zionismus, der immer mehr zunimmt und sogar bei der IDF benutzt wird, ein gefährlicher Holzweg ist, der Israel mehr schadet als nützt. Golda Meir hat nicht an höhere Wesen geglaubt. Diejenigen, die Israel aufgebaut und gegen die Araber verteidigt haben, brauchten keine Götter dafür. Auch Finkelstein geht es nicht darum, die biblischen Geschichten zu diskreditieren. Von den großen Legenden des alten Vorderen Orients und der klassischen Antike hat einzig die Bibel bis heute die Kraft bewahrt, die Träume und Hoffnungen menschlicher Gemeinschaften überall auf der Welt zu beflügeln.

Bei Finkelstein sah ich Eric Hobsbawm „Die Banditen. Räuber als Sozialrebellen“ als Quelle und Standardwerk angeben. Ein Kapitel in „David und Salomo“ heißt daher auch: „Banditengeschichten. Der Aufstieg Davids im Bergland von Juda.“ (Die Geschichte Davids wurde übrigens frühestens rund 200 Jahre nach seinem Tod aufgeschrieben.)

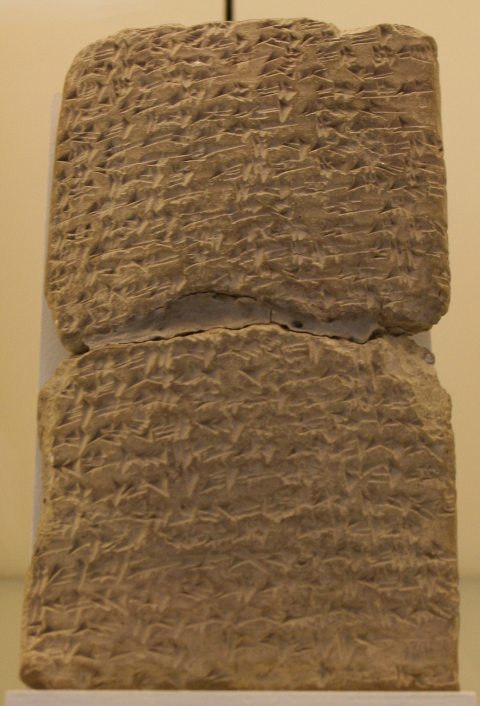

Eine weitere wichtige Quelle sind die Amarna-Briefe. Die Küstenregion war zur Zeit des David ägyptisch besetzt und beherrscht. Ägypten war damals eine Großmacht mit dementsprechend ausgeklügelter Verwaltung. In Jerusalem – damals noch ein kleines Dorf und Urusalim genannt – herrschte ein gewisser Abdi-Hepa, dessen Korrespondenz (in Akkadisch!) mit dem Pharao Echnaton teilweise erhalten ist. (Für mich ist das spannend wie ein Krimi: Geschichten, die mehr als 3000 Jahre alt sind, bekommen plötzlich einen historischen Kern…)

Amarna-Brief EA 288, von Abdi-Hepaṭ, dem König von Jerusalem, Vorderasiatisches Museum in Berlin – und ich kriege nicht wirklich heraus, ob man da jetzt hinein kann oder nicht. Was für eine beschissene Website! Ist das Vorderasiatische Museum identisch mit dem Pergamon-Museum, das vermutlich so lange geschlossen ist wie der BER gebaut wurde?

Abdi-Hepat jammert und beklagt sich nicht nur über die anderen Stadtkönige in der Gegend, die ihn bedrohten (auch Gaza!), sondern vor allem über die Schasu („Plünderer“ in Akkadisch).

Ähnliche babylonische Bezeichnungen šaggāšum, SA.GAZ, ḫabbâtum stehen möglicherweise mit dem amurritischen Apiru in Verbindung, das sich wohl auf Räuber, Wegelagerer sowie Heimatlose bezieht und vielleicht im weiteren Sinn Gesetzlose oder Rechtlose meint.

Jetzt die Pointe bei Finkelstein, über die sich auch Karl Marx gefreut hätte:

In den Amarna-Briefen tauchen wiederholt zwei Gruppen auf, die außerhalb der von den Ägyptern kontrollierten Städte und Dörfer agierten. Von den Schasu, nomadischen Hirten im Bergland und in der Steppe, war bereits die Rede. Die zweite, noch häufiger erwähnte Gruppe ist für unseren Zusammenhang von größerer Bedeutung: die Apiru. Dieser Begriff, manchmal auch als «Habiru» wiedergegeben, wurde früher mit der Bezeichnung «Hebräer» in Verbindung gebracht. Doch aus den ägyptischen Texten geht klar hervor, dass der Name keine bestimmte ethnische Gruppe, sondern eine in Krisen geratene sozioökonomische Klasse bezeichnete. Die Apiru waren entwurzelte Bauern und Hirten, die zu Banditen wurden oder sich als Söldner in den Dienst dessen stellten, der ihnen am meisten bot. Jedenfalls waren sie eine Bedrohung für die Stabilität der Herrschaft lokaler Potentaten und der ägyptischen Macht im Lande. (…) In den Augen der Lokalherren waren sie eine aufrührerische unterprivilegierte Klasse, die eingebunden, getötet oder sonstwie unter Kontrolle gebracht werden musste.

Das Buch Wolfgang Helcks: „Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr.“ behandelt genau dieses Thema „aus ägyptischer Sicht“. Ich habe nur dieses gefunden. Es gibt auch nicht viele Historiker, die akkadische Quellen lesen und interpretieren können.

David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster; und es waren bei ihm etwa vierhundert Mann. (Bibel, 1. Samuel 22)

Vorgemerkt für meinen nächsten Israel-Aufenthalt: Die Höhle Abdullam besichtigen.

Die Balladen, die vom Aufstieg des Räuberhauptmanns David und seiner Eroberung Jerusalems erzählen, wurden zweihundert Jahre später schriftlich fixiert, ausgeschmückt, auch mit Ortsnamen, die zu Lebzeiten Davids noch gar nicht existieren, und zu einen Gründungsmythos ausgewalzt. Es gab verstreute Gruppen; Bauern, Schafhirten und zahlreiche Clans. Erst viel später, in der Rückschau, betrachteten die Leute von Juda ihre Bestimmung zu eine Volk als eine seit jeher feststehende Gewissheit.

So wird ein Klassenkampf vor drei Jahrtausenden zu einem Mythos, der bis heute wirkt. Von all den Rebellen und Freibeutern, die die schroffen Landstriche zwischen dem Toten Meer und den Ausläufern des Berglands von Juda durchstreifte, gründete einzig und allen David eine Dynastie, die vierhundert Jahre regierte. Und auch nachdem diese Dynastie ihre politische Macht verloren hatten blieb die Erinnerung an sie über Jahrtausende hinweg lebendig.

Ein Rezensent fasst das in der bürgerlichen Presse gut zusammen:

„Nicht um Wahrheit und Historizität Davids ging es den Redaktoren der alttestamentarischen Geschichtswerke, sondern um die religiöse und politische Normierung des Judentums ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. Finkelstein/Silberman beschreiben eindrucksvoll, wie sehr die Bibel die gesellschaftliche und kulturelle Wirklichkeit jener Epoche spiegelt, in der die beiden jüdischen Kleinstaaten zwischen den Großmächten Assyrien und Ägypten ihr Auskommen suchten und sich nicht selten gegenseitig bekriegten.

Israel, der bedeutendere von beiden, wurde 722 ein Opfer assyrischer Heere. Seitdem strebten die Könige Judas danach, das Erbe des Nordreichs anzutreten und sich als die nationale Dynastie zu präsentieren. Dabei beriefen sie sich auf ihren Ahnherrn David.“

Was für eine großartige Story!

Create an image of the biblical King David, inspired by the styles and motifs found in ancient art and historical artistic representations. Depict him in a grand and symbolic setting, showcasing his royal and heroic essence. He should be adorned in majestic attire, possibly holding a scroll or wearing a crown to symbolize his kingship. Include elements that represent his achievements and character, such as a harp for his musical skills or a scene of battle to reflect his warrior nature. The composition should evoke a sense of majesty and historical significance, reminiscent of ancient period artworks –no books–ar 3:2 –s 750

Postscriptum: Ein Leser fragte nach den Gründen, warum mich das Thema Israel fasziniert. Das ist einfach zu erklären. Wenn man unter ganz speziellen Umständen aufwächst dergestalt, dass man achtzehn Jahre lang fünf Mal wöchentlich die Geschichten der Bibel rauf und runterhört und dann noch als Jugendlicher von Leon Uris Exodus liest, dann bleibt das nicht aus.