Im Nahen Osten nichts Neues

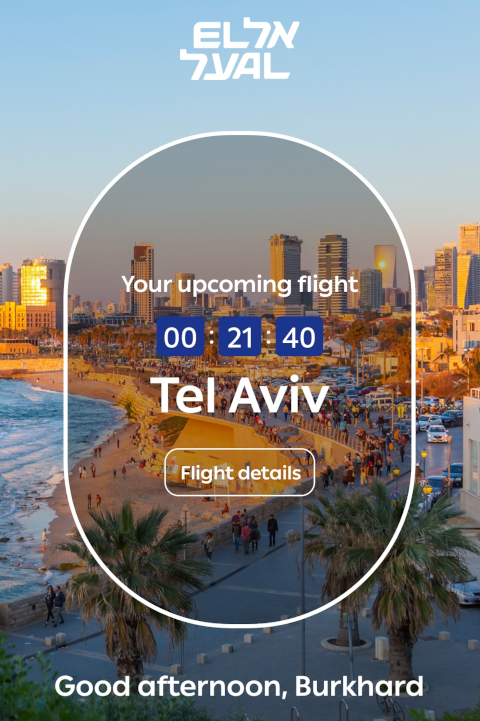

Business as usual, sagt mir El Al, und good afternoon, wir fliegen. Und ich natürlich auch. Wer ängstlich ist, kriegt sein Geld zurück. Schön, dann habe ich das Flugzeug für mich allein. Jetzt erst recht. Fuck the Hamas. Hoffentlich marschiert die IDF da ein und macht dem Spuk ein Ende.

Ich muss heute packen und noch viel erledigen und kann nicht viel bloggen. Zum Einstimmen hier drei Zitate aus Tom Segevs: Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung (Reinbek 1995).

Hannah Arendt hat ihre jüdische Herkunft nie verleugnet und nach ihrem Weggang aus Deutschland sogar eine Zeitlang in den Büros der Zionistischen Organisation in Paris gearbeitet. Schon recht bald jedoch gehörte sie zu jenen jüdischen Intellektuellen, denen Ben Gurions Israel unbehaglich oder sogar fremd war. Nicht allein der extreme Nationalismus stieß bei ihr auf Kritik: Der jüdische Staat, hieß es, sei rassistisch, zu religiös, im israelisch-arabischen Konflikt nicht kompromissbereit, nicht liberal genug bei der Behandlung der arabischen Minderheit, arrogant gegenüber Juden, die lieber im Ausland lebten, und schnell bei der Hand, sich eine besonders hochstehende Moral zuzuschreiben. Arendt leugnete Israels Existenzberechtigung nicht, aber sie hegte keine Sympathien für gewisse ideologische Voraussetzungen des Zionismus. (S. 472)

Das Zitat bezieht sich auf den Eichmann-Prozess, über den sie ihr bekanntestes Buch geschrieben hat – „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ (1963). Arendts Haltung ist meines Erachtens auch typisch für eine bestimme Fraktion der israelischen Linken, die mittlerweile politisch bedeutungslos ist, weil sie keine Antwort auf die realen Probleme hatte und hat, also ganz wie die deutsche „Linke“.

Sie wären imstande, uns schon morgen hier in unserem eigenen Land abzuschlachten», warnte Ben Gurion seine Parteigenossen während einer Debatte über die Reparationszahlungen. Diesen Punkt führte er besonders den Holocaust-Überlebenden eindringlich vor Augen. «Wir wollen nicht wieder in die Simmation gelangen, in der Sie sich befunden haben. Wir wollen nicht, daß die arabischen Nazis kommen und uns umbringen.»* Während der hitzigen Debatte über die Waffenverkäufe an Deutschland sagte Mosche Dajan: «Das historische Erbe der sechs Millionen – der historische Imperativ, den sie uns hinterlassen haben -, besteht in der Aufgabe sicherzustellen, daß so etwas nie wieder geschehen wird.» Das Volk von Israel trage dafür, so sagte er, eine größere Verantwortung als jede andere jüdische Gemeinschaft, nicht nur, weil es den Staat schützen müsse, sondern auch aus einem einfacheren Grund: Es sei derzeit die einzige Gemeinschaft von Juden, deren Feinde aktiv ihre Zerstörung planten.** Wer diese Meinung vertrat, sammelte nicht nur Punkte in der politischen Auseinandersetzung, sondern artikulierte gleichzeitig auch fundamentale Aspekte des israelischen Selbstverständnisses und der israelischen Verteidigungsdoktrin; Alles kann geschehen, und wenn es geschieht, wird Israel auf sich allein gestellt sein, Deshalb kann der israelische Staat es sich nicht leisten, auf Waffen zu verzichten, sondern muss nehmen, was er bekommt.

Anfang 1979 erklärte Charlie Biton, ein junger Jerusalemer Aktivist marokkanischer Abstammung, der als Kommunist in die Knesset gewählt worden war: «Antisemitismus entstand im industriellen Europa. In Marokko gab es keinen Antisemitismus. Die europäischen Juden waren eine Ausbeuterklasse, und in Israel sind sie das genauso. Die zionistische Bewegung kam hierher und verwandelte dieses Land in einen Ableger Europas.» Später nahm Biton diese Äußerung zu rück, doch bis dahin wurde sie als Verteidigung des Völkermords an den Juden interpretiert.

Mitglieder der Regierungskoalition betonten manchmal, wie wichtig es sei, die orientalischen Juden auch als Opfer des Holocaust zu sehen; die Schulbücher wurden schließlich dahingehend geändert. Doch solche Bemühungen konnten die Arbeiterbewegung nicht mehr retten. Begin verstand die Belange der orientalischen Wähler besser als die Regierung, und er brachte sie dazu, den Mitte-Rechts-Block (Likud) zu unterstützen, der 1973 gebildet worden war. Begins Partei, die Cherut, bildete die stärkste Komponente des Likud. Er setzte vor allem auf demagogische Volksnähe und Nationalbewusstsein. Indem er versprach, die West Bank nie aufzugeben, stellte er den orientalischen Juden nicht nur Sicherheit und die Verwirklichung eines nationalen Traums in Aussicht, sondern versprach ihnen gleichzeitig den sozialen Aufstieg. Nicht die orientalischen Juden, sondern die Palästinenser in den besetzten Gebieten standen am Fuß der sozialen Leiter, und solange die Besetzung anhielt, würden die Orientalen nicht auf den niedrigsten Status absinken, Begin gelang es, den orientalischen Juden — und vor allem den Einwanderern aus Nordafrika das Gefühl zu vermitteln, er respektiere ihre Kultur. Er gab ihnen ihr wichtigstes Gut zurück, das ihnen die Arbeiterbewegung genommen hatte: die Selbstachtung. Dadurch ließ er sie an etwas teilhaben, das bisher ein Privileg der Aschkenasim gewesen war – Erbe des Holocaust.

Das ist fast eine marxistische Klassenanalyse. Vermutlich ist sie korrekt. Alles, was heute in Israel diskutiert wird, war damals schon Thema.

Ceterum censeo: Man hätte Gaza, Galilä und Samaria nie räumen sollen, aber Israel hatte damals kaum eine andere Wahl, weil die Großmächte nicht mitgespielt hätten.

_______________________________________________________

*David ben Gurion im ZK der Mapai, AAP (Archiv der Arbeiterpartei, Bet Berl, Zofit), 28.06.1995, 23/59, S. 487

**Mosche Dajan im ZK ded Mapai, dito